Durante los últimos años se han publicado en diferentes revistas de cardiología múltiples artículos relativos a los avances que han tenido lugar en el área de las valvulopatías. El objetivo de este comentario editorial es el de ofrecer al cardiólogo general una revisión comentada de los artículos más importantes. El lector que desee detalles adicionales puede encontrarlos en 3 artículos publicados recientemente1-3.

En el área de los procesos celulares y neurohormonas, en distintos estudios de investigación recientes en los que se han evaluado los mecanismos celulares subyacentes a las valvulopatías degenerativas se ha observado que hay un proceso de osificación endocondral que da lugar a la expresión de cartílago en las válvulas mitrales mixomatosas y a la expresión de hueso en las válvulas aórticas (VA) calcificadas. La degeneración valvular se debe al engrosamiento iniciado por un proceso de diferenciación osteoblástica mediado por la vía de la señal de la proteína relacionada con el receptor de las lipoproteínas de densidad baja (Lrp5)4. En otros estudios se han demostrado la neoangiogénesis y el incremento en la expresión del gen de la proteína de golpe de calor hsp 60 en VA calcificadas y con estenosis en fase terminal, procesos no detectados en las válvulas de control5.

Las determinaciones de péptidos natriuréticos en 130 pacientes con estenosis aórtica severa demostraron la presencia de concentraciones elevadas asociadas con el incremento de la clase funcional de la New York Heart Association (NYHA), la disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda y el aumento de la gravedad de la enfermedad6. No obstante, es necesario determinar el valor clínico adicional de estas determinaciones.

Endocarditis infecciosa

En el campo de la endocarditis infecciosa (EI), se ha evaluado la aplicación seriada de la ecocardiografía transtorácica (ETT) y de la ecocardiografía transesofágica (ETE) para mejorar el rendimiento diagnóstico en esta enfermedad. Los hallazgos diagnósticos positivos en la primera evaluación con ETT y ETE tuvieron lugar en el 21,2 y el 68,5% de los casos, respectivamente; las reclasificaciones tras una segunda evaluación con estas técnicas dieron lugar a resultados positivos en el 13,5 y el 46,9%, respectivamente, mientras que en la tercera evaluación con ambas técnicas los porcentajes correspondientes fueron del 7,5 y el 20%, respectivamente. La ETE presentó una sensibilidad mayor que la ETT. Cuando 3 estudios seriados mostraban resultados negativos, tanto en el caso de la ETT como de la ETE, no se obtenía información adicional aunque se realizasen nuevos estudios7.

En un ensayo clínico efectuado con asignación aleatoria, diseño doble ciego y controlado con placebo realizado en niños con intubación o procedimientos odontológicos se comparó la incidencia de bacteriemia en los que habían recibido la dosis de amoxicilina recomendada por la American Heart Association frente a la observada en el grupo placebo. La incidencia de bacteriemia fue inferior en el grupo de amoxicilina, lo que indica la necesidad de la profilaxis antibiótica8. En otro ensayo clínico aleatorizado y controlado, la administración de aspirina no redujo los episodios de embolia en pacientes con EI pero mostró una tendencia hacia un mayor riesgo hemorrágico (p = 0,075) en comparación con el placebo9.

En otro estudio se incluyó a 153 pacientes con EI complicada sobre la válvula izquierda nativa que recibieron tratamiento antibiótico. En el 45% de los pacientes se llevó a cabo tratamiento quirúrgico, mientras que en el 55% sólo se administró tratamiento médico. La tasa de mortalidad a los 6 meses en el grupo de cirugía valvular fue del 16%, mientras que en el grupo de tratamiento médico fue del 33%10. La mayor parte de las muertes en el grupo de tratamiento médico tuvo lugar durante las primeras 2 semanas. Los pacientes con insuficiencia cardiaca significativa fueron los que presentaron una mayor reducción de la mortalidad con el tratamiento quirúrgico (el 14 frente al 51%; p = 0,001) (fig. 1).

Fig.1. Curva de Kaplan-Meier en la que se relaciona la cirugía valvular con el tiempo transcurrido hasta la muerte en pacientes con equiparación de la tendencia. Tomada de Vikram et al10.

También se ha evaluado la reparación quirúrgica de la válvula mitral (VM) en pacientes con EI. En un estudio se llevó a cabo la reparación quirúrgica de la válvula mitral (VMrep) en 63 de 78 pacientes. La supervivencia a los 5 años tras la VMrep en pacientes con endocarditis aguda fue del 96 ± 4%, mientras que en pacientes con endocarditis curada fue del 91 ± 5%11. En otro estudio con 37 pacientes consecutivos en los que se había realizado VMrep entre 1989 y 1994 por una EI activa con aplicación de técnicas de Carpentier, la supervivencia a los 10 años fue del 80% y el 91% de los pacientes no había sido reintervenido de la VM12.

En otro estudio realizado sobre 154 pacientes con EI intervenidos quirúrgicamente, en el 63% se llevó a cabo la sustitución de la VM (SVM) y en el 37% se realizó VMrep. Los pacientes con VMrep presentaron una incidencia menor de fibrilación auricular y disnea, una menor probabilidad de estar en clase funcional III/IV de la NYHA y requirieron menos reoperaciones. La mortalidad a los 30 días fue inferior en el grupo de VMrep (1%) que en el de SVM (4%)13.

En un estudio realizado en España, los resultados a medio plazo tras el tratamiento médico exitoso de la EI en 67 de 151 pacientes (44%) fueron los siguientes: en 35 pacientes fue necesaria la cirugía en una fase tardía para la corrección de las secuelas de la infección, y 21 de estos pacientes (68%) murieron durante el seguimiento; las tasas de supervivencia al año y a los 3 y 5 años en los pacientes que no recibieron cirugía cardiaca fueron del 54, el 29 y el 20%, respectivamente. Por tanto, la mortalidad en los pacientes que recibieron únicamente tratamiento médico fue elevada14.

Otros investigadores demostraron que los predictores clínicos precoces de mortalidad hospitalaria fueron las complicaciones embólicas, la diabetes mellitus, la infección por Staphylococcus aureus y la puntuación APACHE II15. Los predictores de la incidencia de complicaciones embólicas mayores, en un análisis multivariable de regresión logística, fueron la menor edad (p = 0,006), el tamaño de las vegetaciones (p = 0,045) y la concentración de proteína C reactiva (p = 0,028)16.

Estenosis aórtica

Otro campo en el que se han efectuado avances considerables es el de la estenosis aórtica. En el Framingham Heart Study, la comparación de la tomografía computarizada con haz de electrones (EBCT, electron beam computed tomography) con la ecocardiografía en un conjunto de 327 pacientes mostró una sensibilidad del 24% y una especificidad del 94% para la detección de la enfermedad «degenerativa» de la VA17. La comparación de la resonancia magnética cardiovascular (RMC), la ETT y la ETE en pacientes con un área de la VA ≤ 0,8 cm2 por cateterismo mostró que la sensibilidad y la especificidad de la RMC, la ETT y la ETE fueron, respectivamente, del 78 y el 79%, el 74 y el 67%, y el 70 y el 70%18. En el momento presente, la EBCT y la RMC no son superiores a la ecocardiografía Doppler; se necesitan nuevos estudios para definir el papel de estos métodos diagnósticos en la práctica clínica.

En un estudio realizado en 405 pacientes con síndrome coronario agudo, los predictores independientes de muerte por causa cardiaca e infarto agudo de miocardio (IAM) al año fueron la enfermedad coronaria, el IAM en la hospitalización, el tercil superior en la concentración de proteína C reactiva, la insuficiencia cardiaca congestiva y la edad19. La detección de esclerosis de la VA en los pacientes con dolor torácico en el momento de su evaluación en el servicio de urgencias no fue un factor predictivo de muerte por causas cardiacas ni de IAM.

Monin et al20 realizaron un estudio prospectivo en 136 pacientes con estenosis aórtica (EA) severa, un área valvular aórtica < 0,7 cm2 y una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) < 0,31. La reserva contráctil se determinó mediante ecocardiografía Doppler y se definió como un incremento é 20% en el volumen de eyección tras la infusión intravenosa de dobutamina hasta una dosis máxima de 20 µg/kg/min. En la comparación de 2 grupos de pacientes, con y sin reserva contráctil, se demostró que el tratamiento quirúrgico fue mejor que el tratamiento médico en ambos grupos20, por lo que la estimación de la reserva contráctil no permitió identificar con precisión al subgrupo de pacientes en los que la cirugía no era beneficiosa. En otro estudio con 622 pacientes asintomáticos mayores de 40 años con estenosis aórtica en los que no se había efectuado una sustitución temprana de la VA (SVA), se llevó a cabo un seguimiento prospectivo para determinar la evolución natural de su proceso. Durante el seguimiento de los pacientes no tratados quirúrgicamente, la probabilidad de ausencia de síntomas cardiacos fue del 82% al cabo de un año, del 67% a los 2 años y del 33% a los 5 años21. Por desgracia, en este estudio no se hizo referencia al número de pacientes con enfermedad coronaria concomitante y tampoco se señaló la frecuencia con la que se llevó a cabo la coronariografía.

Durante los últimos años se han realizado varios estudios para evaluar el papel de distintos fármacos en la estenosis aórtica. Los bloqueadores beta, los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA), los bloqueadores de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) y las estatinas no han mostrado capacidad para retrasar la progresión de la enfermedad22-24.

Válvula aórtica biscúspide

Varias publicaciones interesantes sobre la válvula aórtica bicúspide (VAB) han aportado información novedosa acerca de distintos aspectos de esta entidad. La prevalencia de VAB fue del 0,5% en un estudio prospectivo realizado en 817 niños escolarizados de 10 años de edad (400 varones) en una región de 41.432 habitantes25. La ecocardiografía demostró la presencia de VAB en el 0,75 y el 0,24% de los niños varones y mujeres, respectivamente. Las dimensiones de la raíz aórtica fueron mayores en los niños con VAB, en comparación con el tamaño de la raíz aórtica en los niños con VA tricúspide (en el anillo, 20,5 ± 2,6 frente a 18,4 ± 2,6 mm; en los senos de Valsalva, 25,7 ± 2,0 frente a 22,2 ± 2,4 mm [p = 0,02]; en la aorta ascendente, 22,2 ± 4,4 frente a 19,7 ± 2,3 mm [p < 0,001])25. En otro estudio en el que se incluyó a 162 pacientes con una edad de 23,6 ± 19,8 años con VAB y sin disfunción valvular se observó un aumento de las dimensiones aórticas en los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la aorta ascendente26.

La VAB como enfermedad hereditaria se evaluó mediante ecocardiografía en 309 casos índice y sus familiares. En 74 se demostró la presencia de VAB (prevalencia del 24% y transmisibilidad hereditaria [h2] del 89%), mientras que en 97 se detectó la presencia de VAB u otras malformaciones cardiovasculares (prevalencia del 31%; h2 del 75%)27.

Un trabajo evaluó la presencia de alteraciones celulares básicas en segmentos aneurismáticos de aortas torácicas de pacientes con VAB. Algunas de estas alteraciones fueron similares a los hallazgos histopatológicos en el síndrome de Marfan. En ambos procesos se observó necrosis quística de la capa media sin infiltración inflamatoria tisular. En el cultivo de células musculares lisas vasculares (CMLV) de VAB y de síndrome de Marfan se detectó la acumulación intracelular de fibrilina, fibronectina y tenascina28.

En otro estudio participaron 68 pacientes con VAB y una edad media de 24 años, en los que se realizaron al menos 2 ecocardiogramas separados por un período superior a 12 meses, con un seguimiento de 47 meses. Además del incremento en los diámetros aórticos, el gradiente aórtico medio pasó de 17,6 a 25,7 mmHg (p < 0,001) y el grado de insuficiencia aórtica (IA) empeoró en 17 pacientes (25%). Todas estas modificaciones se produjeron con independencia de la función inicial de la VAB29.

En 185 pacientes intervenidos mediante SVA sólo se observó dilatación aórtica adicional en el 9,3%; por otra parte, el 7% de los pacientes evaluados presentaba VAB30. En un segundo estudio se comparó a pacientes con VAB y válvula aórtica tricúspide (VAT) intervenidos mediante SVA, y pacientes que presentaban VAB pero que no recibieron SVA. Se demostró que en los pacientes con VAB tuvo lugar una dilatación progresiva adicional de la aorta, con independencia de que el paciente hubiera sido intervenido. No se detectó una dilatación adicional en los pacientes con VAT e intervenidos mediante SVA31. Al comparar el grado de dilatación aórtica, los pacientes con VAB mostraron una mayor dilatación adicional con el paso del tiempo que los pacientes con VAT.

Insuficiencia aórtica

En un pequeño número de publicaciones se han abordado distintos aspectos de la insuficiencia aórtica. En uno de ellos participaron 40 pacientes consecutivos con insuficiencia aórtica, FEVI ≥ 0,55, presión telediastólica ventricular izquierda (VI) ≤ 15 mmHg, presión sistólica ventricular derecha (VD) ≤ 30 mmHg y arterias coronarias normales, que fueron evaluados mediante ecocardiografía Doppler. En todos ellos se demostraron alteraciones en la relajación y el llenado del VD32. Posiblemente, la razón es el síndrome/efecto de Bernheim descrito inicialmente en 191033. Desde el punto de vista clínico, los pacientes con efecto Bernheim presentan elevación de la presión venosa yugular y ausencia del impulso palpable del VD; además, debido a que no hay un incremento de las resistencias vasculares pulmonares, la intensidad del cierre de la válvula pulmonar (P2) es normal. Wood34 describió este proceso fisiopatológico en los términos que se indican a continuación: la dilatación del VI junto con el llenado rápido durante la fase inicial de la diástole (p. ej., debido a la insuficiencia valvular izquierda) hace que el tabique interventricular protruya en el VD e interfiera con el llenado adecuado de éste. Así, el VD es pequeño y la aurícula derecha está aumentada de tamaño.

Minakata et al35 realizaron un estudio de gran envergadura con 1.410 pacientes programados entre 1986 y 2001 para cirugía de insuficiencia aórtica. En un subgrupo de 160 de estos pacientes (11%) se realizó reparación valvular, con una muerte intraoperatoria (0,6%) y necesidad de reintervención temprana en otros 2 pacientes. Al cabo de un intervalo medio de 2,8 años, el porcentaje de pacientes con necesidad de reintervención fue del 10%; a los 7 años, este porcentaje se incrementó hasta el 15% y la supervivencia fue del 89%. Así, en pacientes seleccionados fue factible la reparación de la VA con buenos resultados35. En otro estudio se evaluó la reparación de la VA en pacientes intervenidos por insuficiencia aórtica (IA). La tasa de reintervención por IA fue del 3,3% y la mortalidad hospitalaria del 3,9%. En los pacientes con reparación valvular aislada, reparación aislada de la raíz valvular o una combinación de ambos procedimientos, la incidencia de IA de grado é II a los 5 años fue del 19, el 16 y el 6%, y la incidencia de reintervención fue del 7, el 5 y el 2%, respectivamente36. Tornos et al37 evaluaron la evolución postoperatoria de 170 pacientes con insuficiencia aórtica severa y crónica intervenidos mediante sustitución valvular realizada de forma precoz según las guías de práctica clínica actuales, o bien en fases más tardías. En total, 60 pacientes fueron intervenidos precozmente según las directrices actuales y 110 lo fueron en fases avanzadas. Los resultados en los grupos de intervención temprana y tardía fueron los siguientes: muerte por cualquier causa en el 12 y el 37%, respectivamente, y muerte por causas cardiacas en el 9 y el 28%, respectivamente. Las supervivencias globales respectivas en los grupos de intervención quirúrgica temprana y tardía se muestran en la tabla 137.

Estenosis mitral

En este campo se realizó un estudio prospectivo en el que se calculó el área de la válvula mitral (AVM) mediante el tiempo de hemipresión, la ecocardiografía bidimensional, la superficie de isovelocidad proximal (PISA) y la ecocardiografía tridimensional en tiempo real (E3D). Estos resultados fueron comparados con los correspondientes a la AVM determinada a las 24 horas mediante la aplicación de la fórmula de Gorlin en 80 pacientes. La E3D fue la determinación que presentó una concordancia mayor con la AVM obtenida a través de la fórmula de Gorlin, en comparación con el resto de métodos ecocardiográficos. Además, la E3D también fue la determinación que presentó los mejores valores de variabilidad interobservador e intraobservador, con índices kappa de 0,84 y 0,96, respectivamente38.

En otro estudio se llevó a cabo la comisurotomía con catéter de balón (CCB) en 36 mujeres embarazadas (edad media, 25,8 ± 4,3 años; edad gestacional media, 26,5 ± 5,3 semanas), 25 de las cuales se encontraban en clase funcional III/IV de la NYHA. El tiempo de radioscopia fue ≤ 4 min en el 63,9% de las pacientes. El AVA aumentó desde 0,74 hasta 1,59 cm2 y el procedimiento tuvo éxito en 35 de las 36 pacientes. Se observó un aumento de la insuficiencia mitral > 2 grados sólo en el 19,4% de las pacientes, en ninguna de las cuales fue necesario realizar cirugía valvular. La evolución de los fetos fue normal en todas las pacientes. Durante el seguimiento, todas las pacientes se mantuvieron en clase funcional I/II de la NYHA39. En otro estudio con 323 pacientes consecutivos con estenosis mitral (EM) intervenidos mediante CCB no se observó ninguna modificación en el riesgo de desarrollar fibrilación auricular subsiguiente. Al inicio del estudio, 181 pacientes carecían de antecedentes de arritmias auriculares. Finalmente, apareció fibrilación auricular en 37 (20%) pacientes40.

En otro estudio participaron 53 pacientes con EM severa e insuficiencia tricúspide (IT) entre moderada y severa que fueron intervenidos mediante CCB. En el 51% se demostró la regresión de la IT. Los pacientes con regresión de la IT eran más jóvenes, presentaban presiones mayores en la arteria pulmonar (AP), una prevalencia mayor de IT funcional y una EM más severa (p < 0,005)41.

Insuficiencia mitral

En artículos publicados recientemente se han abordado diferentes aspectos de la insuficiencia mitral (IM). En algunos de ellos se han investigado los procesos celulares y de activación neurohumoral que merecen un comentario aparte. La expresión del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) está aumentada, tanto en el plasma como en el miocardio de los pacientes con IM crónica; en algunos pacientes en los que se realiza reparación de la VM con corrección de la sobrecarga volumétrica, este proceso se revierte. La intensidad de la regresión de la remodelación ventricular izquierda tras la reparación de la VM es proporcional a los valores preoperatorios de TNF-α42. En otro estudio realizado en 49 pacientes con IM se demostró que las concentraciones plasmáticas de péptidos natriuréticos (PN) eran mayores en los pacientes sintomáticos que en los asintomáticos, y mayores en los pacientes asintomáticos con IM que en los controles normales. Los valores de PN también aumentaron con el incremento de la severidad de la IM y con el grado de dilatación de la aurícula izquierda (AI) (p < 0,001)43. Las tasas de liberación extravascular de noradrenalina (NE2) calculadas aumentaron en los pacientes con IM en clase I que presentaban una presión de enclavamiento < 12 mmHg, o que mostraban una FEVI ≥ 0,60. Los valores medios de la NE2 también aumentaron adicionalmente en los pacientes con una FEVI < 0,60 (p = 0,02), lo que indica que el sistema nervioso simpático está activado en la IM44. Grande-Allen et al45 estudiaron la estructura de las válvulas y las cuerdas tendinosas de la VM en pacientes con prolapso de la válvula mitral (PVM) y síndrome de Marfan. El estudio histológico de las válvulas en las áreas de degeneración mixoide demostró la presencia de fibrilina anómala y de una arquitectura alterada de la matriz proteínica. Las válvulas y las cuerdas tendinosas de la VM en pacientes con PVM presentaron, en comparación con las correspondientes de los controles normales, un aumento del 3-9% en el contenido de agua y del 30-150% en la concentración de glucosaminoglicanos (p < 0,005). También se detectaron concentraciones menores de colágeno en las válvulas, en comparación con los controles normales (p < 0,002)45. Así, las alteraciones estructurales de las válvulas y las cuerdas tendinosas de la VM en los pacientes con PVM fueron similares a las observadas en el síndrome de Marfan.

En 70 pacientes en fase crónica post-IAM y con una FEVI < 0,45, en los que se efectuó ecocardiografía de esfuerzo con ejercicio, se demostró una importante variación en el orificio regurgitante efectivo (ORE) no relacionado con la severidad de la IM en reposo. Los factores predictores independientes del ORE durante el ejercicio fueron las modificaciones en la deformación mitral (es decir, las diferencias en el área sistólico-mitral, en el área sistólica del anillo y en la altura de coaptación; p < 0,0001), así como la puntuación de la movilidad parietal en los pacientes con IAM anterior e inferior. En conjunto, las modificaciones en el ORE se relacionaron con los cambios en la remodelación del VI y la deformación mitral, pero no con los cambios en la función global del VI46. En otro estudio participaron 74 pacientes con antecedentes de IAM y disfunción sistólica del VI que fueron clasificados en 2 grupos según la presencia o ausencia de edema agudo de pulmón (EAP). Durante el ejercicio, los pacientes que desarrollaron EAP a consecuencia de insuficiencia mitral de origen isquémico mostraron una menor reducción del volumen telesistólico del VI, una menor disminución del índice de movilidad parietal del VI y un mayor incremento del área de abombamiento, el volumen regurgitante, la superficie del ORE y el gradiente de presión transtricúspide47.

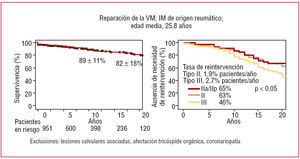

Por otra parte, se han publicado los datos de seguimiento a largo plazo en pacientes intervenidos mediante reparación de la VM por insuficiencia mitral de orígenes reumático y no reumático, con aplicación de las técnicas de Carpentier (los primeros 1.113 pacientes intervenidos entre 1970 y 1994). En los pacientes con una etiología no reumática de la IM, el 90% presentaba una VM «degenerativa»; la edad media de estos pacientes era de 56 años, la mortalidad quirúrgica fue del 1,9% y el período de seguimiento medio fue de 17 años. En los pacientes con IM de origen reumático, la edad media era de 25,8 años, había ritmo sinusal en el 63%, la mortalidad quirúrgica fue del 2% y el período medio de seguimiento fue de 12 años. Las tasas de supervivencia global, supervivencia sin complicaciones cardiacas y necesidad de reintervención aparecen en las figuras 2 y 348,49.

Fig. 2. Supervivencia a los 10 y 20 años y ausencia de muerte por causas cardiacas (izquierda). Reintervenciones según el prolapso de las válvulas (derecha). IM: insuficiencia mitral. Tomada de Braumberger et al48.

Fig. 3. Supervivencia tras la reparación de la válvula mitral (VM) en pacientes con insuficiencia mitral (IM) de origen reumático (izquierda). Ausencia de necesidad de reintervención tras la reparación de la VM en pacientes con IM de origen reumático (derecha). Tomada de Chauvand et al49.

Insuficiencia tricúspide

En cuanto a la valvulopatía tricúspide, en una revisión de 41 pacientes con insuficiencia tricúspide (IT) severa asintomática tras colocación de un marcapasos permanente (MPP) o de un desfibrilador implantable (DAI) se demostró que 7 pacientes presentaron perforación de la válvula tricúspide (VT) por los electrodos del MPP o del DAI; 4 pacientes mostraron un aumento de tamaño de la VT por efecto de los electrodos; 16 pacientes presentaron un cuadro de compresión de las válvulas de la VT por los electrodos, y en 14 pacientes se observaron adherencias entre los electrodos y la VT. En comparación con la ETT, la ETE dio mejores resultados en el diagnóstico de disfunción de la VT y en la detección de IT significativa. El tiempo transcurrido entre la implantación y la intervención fue de 72 meses (intervalo, 2-228 meses)50. Para determinar el grado de resolución quirúrgica de la IT funcional se realizó, en otro trabajo, un ecocardiograma bidimensional antes y 5 ± 4 días después de anuloplastia de la VT y cirugía sobre la válvula izquierda. El análisis multivariable demostró que los predictores independientes de IT residual fueron la edad, la distancia de tracción valvular y la gravedad de la IT preoperatoria (en todos los casos, p < 0,001)50,51. En otro estudio realizado en 60 pacientes con IT secundaria a cuadros de rotura de valva (flail leaflets), en 33 pacientes fue necesaria finalmente la cirugía tricúspide a los 5 años. Las causas de los cuadros de rotura valvular fueron el traumatismo cerrado y la sección iatrógena de las cuerdas tendinosas, fundamentalmente a consecuencia de la biopsia del VD. La supervivencia a los 10 años fue del 61 ± 10%52.

Prótesis valvulares

En lo relativo a las prótesis valvulares cardiacas y las complicaciones asociadas con ellas, recientemente se han publicado algunos estudios valiosos. La trombosis sobre prótesis valvular (PV) es una urgencia vital. En un estudio realizado en un solo centro se evaluaron 127 episodios de trombosis sobre PV (TPV) en 110 pacientes consecutivos (entre 1978 y 2001) que recibieron tratamiento fibrinolítico. Se obtuvieron buenos resultados en el 70,9% de los episodios. En el 69% de los casos se obtuvieron buenos resultados con un único fármaco fibrinolítico, mientras que en un 17% adicional fue necesario el los casos no se obtuvieron buenos resultados con la fibrinolisis. La estreptocinasa y activador tisular del plasminógeno recombinante (rt-PA) obtuvieron mejores resultados que la urocinasa. La incidencia de complicaciones fue del 25,2%53. En un estudio multicéntrico realizado en 107 pacientes evaluados mediante ETE, las tasas de mortalidad y de complicaciones asociadas al tratamiento trombolítico fueron del 5,6 y el 17,8%, respectivamente. Se consiguió un éxito hemodinámico completo (definido como el retorno del gradiente a valores «normales») en el 76,3% de los pacientes, mientras que en el 8,6% se observó una mejoría hemodinámica parcial. Se obtuvo un éxito clínico (definido como éxito hemodinámico sin complicaciones clínicas) respecto a las válvulas aórtica, mitral y tricúspide en el 63,6, el 74,6 y el 93,3%, respectivamente. Los predictores independientes de éxito fueron la superficie menor del trombo determinada mediante ETE y la ausencia de antecedentes de accidente cerebrovascular (tabla 2)58. En la tabla 3 se recogen diversas indicaciones terapéuticas.

La selección de la PV está influida por múltiples factores. Entre ellos, los resultados a largo plazo de ensayos clínicos aleatorizados y bases de datos; diversas características de los pacientes como la edad y el sexo; la presencia de enfermedad cardiovascular o de enfermedades asociadas; la supervivencia esperada del paciente, y las características especiales que puedan presentar los pacientes55. En la figura 4 se muestra un algoritmo para la selección de la PV cardiaca en los pacientes adultos.

Fig. 4. Selección de la prótesis valvular cardiaca en pacientes adultos. SVA: sustitución de la válvula aórtica; SVM: sustitución de la válvula mitral. Tomada de Rahimtoola1.

Durante el embarazo, las pacientes con una PV mecánica deben ser anticoaguladas mediante la administración intravenosa de heparina no fraccionada durante los primeros 3 meses, aunque el período clínico realista oscila entre las 6 y 12 semanas, la administración de warfarina entre la semana 13 y las últimas 2 semanas del embarazo, y la administración nuevamente de heparina no fraccionada por vía intravenosa en la fase final de la gestación. En 10 estudios en los que se incluyen 427 embarazos no se ha observado ningún caso de embriopatía por warfarina. En 4 estudios recientes publicados entre 1994 y 1999 se observó una incidencia de partos de recién nacidos vivos del 1,6%56. En las pacientes embarazadas portadoras de una PV biológica, el problema principal es la tasa de deterioro valvular estructural (su incidencia media puede ser del 24%), de manera que el porcentaje de pacientes de este tipo en las que es necesaria una reintervención relacionada con la PV al cabo de 10 años es del 60-80%.

En un ensayo clínico prospectivo y aleatorizado entre válvulas Starr-Edwards y St. Jude por SVA y SVM se demostró que la reducción media en la clase funcional de la NYHA entre la situación anterior a la intervención quirúrgica y la situación existente a los 5 años fue de 1,4 y 1,5, respectivamente, con las vávulas Starr-Edwards y St. Jude en los pacientes con SVA, y de 1,8 y 1,6, respectivamente, en los pacientes con SVM. Las tasas de supervivencia sin complicaciones a los 1, 5 y 8 años tras la SVA fueron del 84, el 56 y el 45% con válvulas St. Jude, y del 81, el 54 y el 43% con válvulas Starr-Edwards, respectivamente (p = 0,65). Las cifras correspondientes en los pacientes con SVM fueron del 64, el 37 y el 25% con válvulas St. Jude, y del 79, el 35 y el 29% con Starr-Edwards, respectivamente (p = 0,46)57.

En otro estudio se evaluó a 812 pacientes intervenidos mediante SVM con una prótesis mecánica, con o sin un procedimiento de Maze; los factores de riesgo para mortalidad tardía determinada en el análisis multivariable fueron la clase funcional IV de la NYHA y la edad > 65 años. La incidencia de fibrilación auricular tardía fue mucho menor en los pacientes con procedimiento de Maze asociado. Los factores de riesgo para accidente cerebrovascular en el análisis multivariable fueron los siguientes: antecedentes de accidente cerebrovascular, fibrilación auricular crónica, ausencia de procedimiento de Maze y año de realización de la intervención58.

Correspondencia: Dr. S.H. Rahimtoola.

University of Southern California.

2025 Zonal Avenue, Room GNH 7131.

Los Angeles, California 90033. Estados Unidos.

Correo electrónico: rahimtoo@usc.edu