La angina de pecho estable es la expresión clínica más común de la cardiopatía isquémica crónica sintomática y la manifestación inicial de la enfermedad coronaria en más de la mitad de los pacientes. La aterotrombosis es el proceso patológico implicado en su génesis y parece que la placa de ateroma estable es el principal sustrato anatómico que origina los síntomas. Se revisan las características histológicas de la placa estable, los diversos factores implicados en el desequilibrio entre el oxígeno aportado por la arteria coronaria y el demandado por el miocardio en riesgo y sus consecuencias en las células. Por último, se comentan las principales escalas de estratificación clínica de la angina crónica estable, sus implicaciones pronósticas y algunas peculiaridades de presentación en subgrupos de pacientes.

Palabras clave:

Canadian Cardiovascular Society.

Duke Activity Status Index.

infarto agudo de miocardio.

New York Heart Association.

odds ratio.

William Herbeden, doctor en medicina y miembro del Real Colegio de Médicos de Londres, en 1772 describió con gran precisión las características clínicas fundamentales de la angina de pecho tal y como la entendemos en la práctica actual1: «… pero existe una enfermedad del pecho con fuertes y peculiares síntomas, no demasiado infrecuente, que merece una mención añadida. Su localización y su sensación asfixiante y de ansiedad con la que se presenta no hace inapropiado el nombre de angina pectoris. Los que la padecen se agarrotan mientras caminan (especialmente subiendo cuestas o tras las comidas) con una sensación desagradable y dolorosa en el pecho, como si fuesen a perder la vida en caso de mantenerse; pero en el momento en que reposan, todo esto desaparece».

En esta primera definición de la angina de pecho, e incluso antes de que se conociera la relevancia de los distintos factores de riesgo cardiovascular para la fisiología de la aterosclerosis, se hacía referencia a que se trataba de una enfermedad no demasiado infrecuente. La prevalencia de la angina crónica estable es sumamente variable según la referencia revisada y difícil de precisar, debido al carácter clínico de su definición, aunque parece aumentar tanto en varones como mujeres conforme la población de estudio envejece y acumula factores de riesgo cardiovascular.

Además de ser una enfermedad relativamente frecuente, condiciona el pronóstico del paciente que la padece en cuanto a complicaciones cardiovasculares y empeora su calidad de vida, pues se ve obligado a la progresiva limitación de su actividad física. Así, por ejemplo, en un reciente estudio australiano2 realizado en el ámbito de la atención primaria, que evaluaba la prevalencia y la repercusión clínica de la angina de esfuerzo, se observó que 1 de cada 3 pacientes con angina crónica estable presentaba la denominada «angina semanal», definida por sufrir uno o más episodios de dolor anginoso semanales, y ello condicionaba una importante limitación funcional y deterioro de calidad de vida respecto al grupo de pacientes con «angina infrecuente» (menos de 1 episodio semanal). Las características clínicas que compartían (p < 0,001) los pacientes con «angina frecuente» eran sexo femenino (odds ratio [OR] = 1,42; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,13-1,78), historia de insuficiencia cardiaca (OR = 1,59; IC del 95%, 1,22-2,08) y enfermedad arterial periférica (OR = 1,89; IC del 95%, 1,42-2,51), con mayor limitación de la clase funcional y una peor calidad de vida cuantificada por cuestionarios específicos.

Tal y como se expresa en la descripción clásica, el diagnóstico de angina crónica estable supone que se produzca un dolor precordial opresivo, desencadenado o empeorado por el esfuerzo físico, el estrés emocional o ambos, cuyos síntomas empeoran típicamente con el frío ambiental o tras las comidas y mejoran con el reposo o la toma de nitroglicerina sublingual. En la tabla 1 se resumen las características clínicas que definen la tipicidad del dolor anginoso.

Características definitorias de la angina de pecho típica y atípica y el dolor torácico no anginoso

| Angina típica | Angina atípica, dolor torácico no cardiaco |

| Sensación torácica de opresión, pesadez, presión, quemazón, torsión | Dolor pleurítico, agudo, punzante, pulsátil, lancinante, asfixiante |

| Irradiado a hombros, cuello, mandíbula, epigastrio o cara interna del brazo | Posicional, reproducible a palpación, inframamario, irradiación variable |

| Inicio predecible y reproducible | Inicio impredecible |

| Duración, 3–15 min | Duración variable (de segundos a días) |

| Aliviado con nitroglicerina o reposo | Respuesta variable a nitroglicerina |

A continuación, y en los próximos apartados, se revisan el sustrato anatómico que causa la angina crónica estable, los mecanismos fisiopatológicos implicados en su génesis, las distintas clasificaciones vigentes de la angina crónica estable y, por último, las características peculiares de presentación en subgrupos específicos (ancianos, mujeres, angina microvascular y refractaria).

SUSTRATO ANATÓMICO DE LA ANGINA CRÓNICA ESTABLE: LA PLACA DE ATEROMA «ESTABLE»La aterotrombosis (aterosclerosis y complicaciones trombóticas asociadas) es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica con manifestaciones subclínicas o clínicas locales, caracterizada por placas ricas en lípidos en la pared de las arterias de medio y gran calibre.

Las placas con escaso contenido lipídico y recubrimiento fibroso grueso formado por células de músculo liso son las denominadas «estables», que condicionan estenosis limitadora del flujo sanguíneo (habitualmente cuando obstruyen más del 70% de su luz) y son el sustrato de la angina crónica estable.

Las placas con alto contenido lipídico son las denominadas «vulnerables» o «inestables», por su propensión a complicarse mediante la fisura, erosión o rotura de placa, en cuya superficie se forma un trombo que desencadena un evento clínico agudo. Dado que las principales manifestaciones clínicas suelen derivar de la formación de un trombo oclusivo agudo sobre una placa rota, el término aterotrombosis se emplea de forma más general para definir el espectro de la enfermedad.

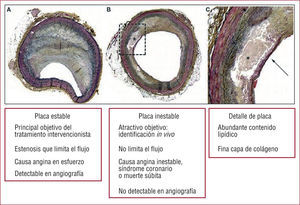

Conforme la aterosclerosis coronaria progresa, la placa de ateroma se deposita en las paredes y puede crecer de manera lenta y progresiva de forma excéntrica (remodelado positivo) acumulando gran cantidad de contenido trombógénico, aunque sin condicionar gran limitación al flujo coronario (sin estenosis angiográfica), o de forma concéntrica, que reduce el lumen coronario (con estenosis angiográfica) y condiciona una limitación al aporte miocárdico de oxígeno. Las características básicas de la placa estable y vulnerable se resumen en la figura 13.

Características histológicas y de presentación clínica de placa de ateroma coronario. A: placa excéntrica que limita el flujo (identificable con angiografía), con gruesa capa fibrosa que caracteriza la placa estable. B: placa con cierto grado de remodelado positivo (efecto Glagov), que condiciona una leve estenosis concéntrica (difícilmente identificable con angiografía) y con gran contenido lipídico cubierto por capa fibrosa fina que caracteriza la placa inestable o vulnerable. C: detalle de condicionantes de vulnerabilidad de placa. Modificado de Low et al3.

A esta simplista explicación hay que añadir el papel de las complicaciones agudas de placa desencadenantes de los síndromes coronarios agudos, la modificación en el curso de la enfermedad propiciada por el tratamiento médico e intervencionista y la complejidad de la fisiopatología endotelial en la autorregulación del flujo coronario tanto en condiciones fisiológicas como de enfermedad.

Halcox et al4, realizando complejos estudios de resistencia vascular coronaria, diámetro epicárdico y función endotelial en respuesta a distintos estímulos (acetilcolina, nitroprusiato y adenosina), demostraron, tanto en pacientes con enfermedad coronaria establecida como en sujetos sanos, que la disfunción epicárdica y endotelial era predictor independiente de la aparición aguda de complicaciones cardiovasculares en el seguimiento.

Aunque no es el propósito de este capítulo y el tema ya ha sido objeto de exhaustiva revisión en Revista5, decenas de biomarcadores implicados en el desarrollo y la rotura de la placa aterosclerótica, como la disfunción endotelial, la inflamación, el estrés oxidativo, la proteolisis y la trombosis aguda de la placa, están siendo activamente probados para su uso en medicina cardiovascular.

Entre otros, la concentración de la neopterina se ha correlacionado con la presencia de placas ateromatosas vulnerables, y algunos autores6,7 señalan que su determinación podría ser útil como predictor de pacientes estables con riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares («paciente vulnerable»).

Sin embargo, el papel de los biomarcadores en la práctica clínica diaria, con fines diagnósticos o pronósticos, empleados de manera aislada o en estrategias combinadas (multimarcadores), no está todavía claramente definido ni su uso, ampliamente aceptado.

FISIOPATOLOGÍA DE LA ANGINA CRÓNICA ESTABLE: EL DESEQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA MIOCÁRDICA DE OXÍGENOLa angina de pecho es una de las formas de presentación de la isquemia miocárdica regional como resultado de una inadecuada perfusión coronaria, habitualmente en presencia de unas demandas miocárdicas de oxígeno aumentadas.

Las principales características diferenciadoras de la angina crónica estable son que ocurre con umbrales de esfuerzo predecibles y fijos, tiende a recurrir y es completamente reversible mediante reposo.

La isquemia miocárdica suele ser el resultado de un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio y las demandas de éste para realizar eficazmente su función. Con frecuencia, el término isquemia miocárdica se emplea como sinónimo de hipoxia miocitaria o la situación en que el aporte de oxígeno al miocardio resulta insuficiente para sus necesidades8.

La forma de presentación clínica de la isquemia miocárdica puede ser aguda, como síndrome coronario agudo o como angina crónica estable. La reducción brusca del flujo coronario y de la oferta de oxígeno al miocardio es el mecanismo habitual en el síndrome coronario agudo. La causa de esta pérdida de flujo coronario suele ser una placa vulnerable complicada (fisurada o rota), la exposición al torrente circulatorio de componentes trombogénicos de la placa y la consiguiente trombosis sobreañadida que, junto con la disfunción endotelial/ del músculo liso vascular, contribuyen a ocluir la arteria coronaria epicárdica y limitar el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno al miocardio distal9.

Por el contrario, el mecanismo implicado en la angina crónica estable suele ser el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno en condiciones de aporte insuficiente, habitualmente debido a la presencia de una placa «estable» estenótica que limita el flujo coronario (habitualmente > 70% del diámetro del vaso). Además, las arterias coronarias del paciente con angina estable presentan un endotelio disfuncionante, que explicaría la constricción paradójica de la arteria con el esfuerzo físico o el estrés emocional y llevaría a una mayor limitación de flujo.

Asimismo, trastornos de la coagulación, la función endotelial, el músculo liso o el miocardio10 pueden estar implicados en la forma de presentación clínica de la angina crónica estable o incluso ser los principales factores implicados en la fisiopatología de alguna forma especial de angina.

La angina microvascular o síndrome cardiaco X se caracteriza por angina de pecho, alteraciones electrocardiográficas compatibles con isquemia miocárdica durante el esfuerzo y arterias coronarias epicárdicas sin estenosis angiográficamente significativas. Aunque no es el objetivo de esta revisión, los mecanismos son muy heterogéneos e implican alteraciones en distintas partes de la fisiología vascular todavía no bien definidos11 (tabla 2).

Posibles mecanismos implicados en la fisiopatología de la angina microvascular

| Factores condicionantes demostrados de isquemia miocárdica | Espasmo microvascular |

| Disfunción endotelial | |

| Factores condicionantes posibles de isquemia miocárdica | Hiperreactividad coronaria |

| Aumento de péptidos vasoconstrictores endógenos | |

| Déficit estrogénico | |

| Aumento del tono simpático | |

| Constricción prearteriolar y liberación de adenosina | |

| Exceso de potasio extracelular | |

| Aumento de la percepción del dolor |

Modificada de Foreman13.

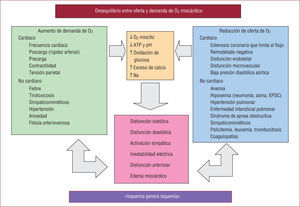

En la figura 28 se resumen los principales factores cardiacos y extracardiacos implicados en la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno y las implicaciones que el desequilibrio entre la oferta y la demanda conlleva para las células.

Principales factores implicados en la fisiopatología de la cardiopatía isquémica crónica. Modificado de Pepine et al8.

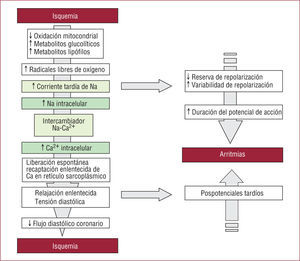

La isquemia miocárdica derivada del desequilibrio entre oferta y demanda miocárdica de oxígeno lleva a una serie de trastornos en la homeostasis electrolítica celular12 que, en caso de ser grave y persistente, puede condicionar graves alteraciones de la despolarización celular y la consiguiente muerte celular. Una de las alteraciones electrolíticas iniciales que ocurren durante la isquemia es el aumento citosólico de las concentraciones de sodio, favorecido, al menos en parte, por corrientes tardías de sodio (INa+) y canales intercambiadores Na+-H+ en respuesta a la acidosis celular derivada de la isquemia. Este exceso de sodio intracelular mediado por distintos intercambiadores llevaría finalmente a una sobrecarga de calcio, hecho que parece ser la causa principal del deterioro de la relajación ventricular (disfunción diastólica) que se da en la isquemia miocárdica. Como resultado de este aumento de la tensión parietal en diástole, el lecho vascular coronario se comprime y limita el flujo miocárdico, con la consiguiente isquemia. Asimismo, la sobrecarga celular de calcio desencadena una mayor inestabilidad eléctrica en el miocardio isquémico.

En la figura 312 se resume la cascada metabólica de la isquemia miocárdica con sus consecuencias funcionales, y se resaltan tres puntos clave (corrientes tardías de sodio, intercambiador Na+-Ca2+ y metabolitos reactivos oxigenados) potencialmente abordables mediante distintas estrategias farmacológicas.

Principales alteraciones electrolíticas celulares («cascada de isquemia») e implicaciones clínicas de la isquemia miocárdica. Modificado de Hale et al12.

La isquemia miocárdica lleva a una reducción en la formación de adenosintrifosfato (ATP), metabolismo anaerobio, acidosis tisular y liberación de diversos mediadores que estimulan terminales nerviosas sensitivas13 que se encuentran en el miocito y en torno a las coronarias. De estos mediadores14, destacan lactato, serotonina, histamina, bradicinina, adenosina y metabolitos oxigenados.

Uno de los principales mediadores de la angina es la adenosina a través de la estimulación de su receptor específico A115, que también podría activarse mediante la venodilatación que ocurre durante la isquemia.

El estímulo nociceptivo se transmite por vías simpáticas aferentes desde el corazón hacia los centros ganglionares (C7-T4) de la médula espinal y después por vías ascendentes hacia el tálamo y el córtex cerebral.

De esta manera, y con independencia de la región de miocardio isquémico, los pacientes refieren la angina de pecho habitualmente como una sensación de malestar u opresión en el territorio precordial, cervical o mandibular.

Tanto la percepción de los síntomas como la intensidad del dolor, la respuesta al reposo y el tratamiento anginoso y la limitación funcional que conlleva están condicionados, al menos en parte, por diversos factores psicosociales.

Aunque la angina de pecho estable es la expresión clínica más común de la cardiopatía isquémica crónica sintomática16 y la manifestación inicial de la enfermedad coronaria en más de la mitad de los pacientes17, la intensidad y la gravedad de los síntomas varían notablemente entre los pacientes pese a tener afectado un territorio miocárdico isquémico similar. En un interesante estudio, Arnold et al18 logran integrar la evidencia de isquemia miocárdica por tomografía de emisión de positrones con la gravedad de angina crónica estable (valorada por el cuestionario de angina de Seattle) y una serie de parámetros psicosociales. Tras los análisis estadísticos pertinentes, y en presencia de una similar «carga isquémica», los antecedentes de revascularización (OR = 2,24; IC del 95%, 1,19-4,19) y la presencia de un hábito ansioso (OR = 4,72; IC del 95%, 1,91-11,66) o depresivo (OR = 3,12; IC del 95%, 1,45-6,69) se asociaban a una mayor frecuencia de angina. Con estos resultados, los autores concluyen que determinados aspectos psicosociales (ansiedad y depresión) del paciente con angina crónica estable deberían ser valorados de manera específica en la consulta y, en caso de hallarlos, ser objeto de un tratamiento específico.

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICASe revisan las distintas clasificaciones clínicas empleadas en la práctica diaria para el manejo del paciente con angina crónica estable y a continuación se comenta alguna particularidad en grupos específicos de pacientes.

Clasificación de la angina de pechoLas tres escalas clínicas empleadas para la estratificación de la angina de pecho crónica estable son las establecidas por los criterios de la New York Heart Association (NYHA), la Canadian Cardiovascular Society (CCS) y la Specific Activity Scale (SAS), ésta basada en el consumo metabólico demandado por distintas actividades específicas. Así como la gravedad de presentación clínica de la insuficiencia cardiaca suele valorarse mediante los criterios de la NYHA, el sistema de gradación propuesto por la CCS ha ganado general aceptación para la gradación de la angina crónica estable (tabla 3)19,20.

Clasificación funcional de angina crónica estable

| Clase | Clasificación funcional Canadian Cardiovascular Society (CCS) |

| I | Actividad física habitual, como pasear o subir escaleras, no causa angina |

| II | Leve limitación actividad habitual |

| III | Marcada limitación de la actividad habitual |

| IV | Incapacidad para actividad habitual sin angina. Síntomas incluso en reposo |

| Clasificación funcional Índice Duke de Actividades Específicas (DASI) Actividad específica: ¿puede usted…? | Puntuación asignada |

| 1. ¿Cuidar de sí mismo, es decir, comer, vestirse, bañarse o utilizar el aseo? | 2,75 |

| 2. ¿Pasear por casa? | 1,75 |

| 3. ¿Pasear una o dos manzanas en llano? | 2,75 |

| 4. ¿Subir un piso de escaleras o subir una cuesta? | 5,5 |

| 5. ¿Correr una distancia corta? | 8 |

| 6. ¿Realizar actividades domésticas livianas, como limpiar el polvo o lavar la vajilla? | 2,7 |

| 7. ¿Realizar actividades domésticas moderadas como aspirar suelos o cargar con la compra? | 3,5 |

| 8. ¿Realizar actividades domésticas pesadas como fregar suelos o mover muebles pesados? | 8 |

| 9. ¿Realizar actividades domésticas moderadas como albañilería (levantar paredes), mecánica de automóviles o limpiar cristales? | 4,5 |

| 10. ¿Mantener relaciones sexuales? | 5,25 |

| 11. ¿Participar en actividades deportivas ligeras como golf, bolos, bailes o tenis a dobles? | 6 |

| 12. ¿Participar en deportes extenuantes como natación, tenis, fútbol, baloncesto y esquí? | 7,5 |

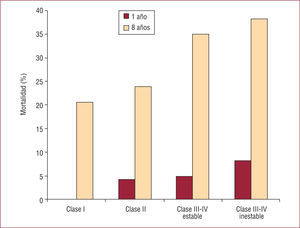

La estratificación de la angina crónica estable mediante la clasificación de la CCS ha mostrado21 una buena correlación lineal con la gravedad de la afección coronaria y la disfunción ventricular y, con independencia de estos factores, con la necesidad de futuros procedimientos de revascularización (percutáneo y quirúrgico) y con más mortalidad e infartos de miocardio no fatales.

Con la misma finalidad se ha desarrollado el Índice de Actividad de Duke (Duke Activity Status Index [DASI])20, un cuestionario autoaplicable empleado para medir la capacidad funcional en pacientes con cardiopatía a partir de actividades habituales de la vida diaria, mediante una serie de 12 preguntas que evalúan la capacidad funcional en actividades domésticas, laborales, sexuales y de recreación u ocio, a las que se asigna un valor de consumo energético conocido en MET.

Estudios previos20 constatan una adecuada correlación con el consumo de oxígeno pico en la ergometría, de tal manera que representa un método de monitorización de la capacidad funcional rápido, válido y fiable para su empleo en la práctica habitual.

En general hay buena correlación entre las distintas escalas de estratificación de la angina. Así, por ejemplo, hay correlación inversa entre la clase de angina CCS (I-IV) y el grado de limitación funcional que condiciona (DASI), especialmente en clases I, II y III. El pronóstico de los pacientes es progresivamente peor en función de la clase funcional en que se encuentren, especialmente en clase IV, en los que el pronóstico está principalmente condicionado por la estabilidad clínica del cuadro. El valor pronóstico de las distintas clases funcionales de angina según la CCS queda resumido en la figura 422.

Implicaciones pronósticas de la clase funcional de angina crónica estable. Mortalidad en cada clase funcional de la CCS. Todas las tasas son diferentes entre grupos (p < 0,01). Tomada de Kaul et al22.

Con respecto a la definición y la clasificación de la angina inestable, se ha introducido en la práctica en 1989 y se ha revisado en 2000 por Hamm et al23; genera una estratificación altamente predictiva de enfermedad coronaria subyacente, progresión a IAM y selección final del tratamiento (tabla 4). Un estudio clásico24 evaluó la validez y la reproducibilidad de las distintas escalas clínicas y evidenció la baja reproducibilidad de la escala de la NYHA (sólo el 56%) y la pobre correlación con la capacidad funcional en prueba de esfuerzo. La escala de la CCS fue más reproducible (73%), aunque con escasa validez. Los autores recomendaban emplear la escala de SAS, merced a que presenta adecuadas reproducibilidad y validez y es útil incluso cuando la emplea personal no médico.

Clasificación de la angina inestable

| Situación clínica | |||

| Gravedad | A. Angina secundaria | B. Angina primaria | C. Angina postinfarto |

| I. Inicio de angina grave o acelerada; no de reposo | IA | IB | IC |

| II. Angina en reposo en el mes previo, no en las 48 h previas | IIA | IIB | IIC |

| III. Angina en reposo en las 48 h previas | IIIA | IIIB, Tn +/− | IIIC |

A: angina en presencia de afección extracardiaca que intensifica la isquemia miocárdica; B: angina en ausencia de causa extracardiaca; C: angina aparecida en las primeras 2 semanas tras infarto; Tn: troponinas.

Modificado de Hamm et al23.

La estratificación de la angina de Califf et al25 propone una fórmula —puntos de angina = curso de angina × (1 + frecuencia diaria de angina) + cambios en ST-T— en la que el curso de la angina es de 3 puntos si se trata de angina inestable, 2 puntos si es angina progresiva con episodios nocturnos, 1 punto si es progresiva sin episodios nocturnos y 0 puntos si es estable; se añaden 6 puntos en presencia de alteraciones del ST-T compatibles con isquemia. De este modo, se logra integrar los hallazgos clínicos con el tiempo de instauración de la angina junto con alteraciones electrocardiográficas, y ello proporciona información pronóstica adicional a la aportada por la edad, el sexo, la función sistólica y la anatomía coronaria.

Una limitación de todos estos sistemas es la marcada variabilidad de interpretación de los síntomas, tanto por el paciente como por el clínico encargado de la valoración en consulta.

A continuación se revisan algunas particularidades en la forma clínica de presentación de la angina crónica estable en distintos colectivos que merecen especial mención: ancianos, mujeres, angina microvascular y angina crónica refractaria.

AncianosLa indicación del intervencionismo coronario en pacientes ancianos con angina crónica estable se debe considerar como una opción terapéutica que busca la mejoría sintomática en presencia de un tratamiento médico óptimo que, en ocasiones, puede ser suficiente en pacientes muy ancianos con clase funcional limitada por comorbilidad extracardiaca.

Si bien resulta complicado separar estadísticamente el factor edad de otras comorbilidades (gravedad de enfermedad coronaria o insuficiencia cardiaca o diabetes mellitus), la edad por sí sola (85 años) se asocia a doble o triple riesgo de mortalidad relacionada con el procedimiento, respecto a pacientes de mediana edad26.

El estudio aleatorizado TIME27 demostró que, tras 4 años de seguimiento de ancianos con angina crónica estable (media de edad, 80 años), el pronóstico —en cuanto a síntomas, calidad de vida, muerte e infarto no fatal— del grupo asignado a intervencionismo y el de tratamiento médico óptimo era similar. La estrategia invasiva asociaba un aumento de riesgo periprocedimiento y el tratamiento médico, casi un 50% de futuras revascularizaciones o reingresos hospitalarios.

Debido a que la expectativa de vida se reduce con el envejecimiento, el principal objetivo de la revascularización coronaria en el anciano es la mejora de la calidad de vida y, aunque hay pocos estudios diseñados al respecto28, los beneficios observados son iguales o mayores que los encontrados en pacientes jóvenes. Una posible explicación sería que los ancianos son remitidos a intervención coronaria en clases funcionales más avanzadas, y en ellos el beneficio de la revascularización pudiera ser mayor.

MujeresConforme avanza el conocimiento de la compleja fisiología cardiovascular, se hacen más patentes las notables diferencias entre sexos en cuanto a la respuesta a los distintos factores de riesgo, las formas de presentación de la enfermedad, su relevancia clínica e incluso su respuesta al tratamiento.

A modo de resumen, las mujeres acuden con síntomas derivados de enfermedad cardiovascular una media de unos 10 años más tarde que los varones, con una mayor prevalencia de comorbilidades asociadas, más hipertensión, diabetes mellitus y depresión asociada, y en ellas los factores de riesgo clásicos (hipertensión, diabetes mellitus, tabaquismo y dislipemia) parecen desempeñar un papel más relevante en el desarrollo de enfermedad clínica. Asimismo, la aterotrombosis se presenta en la mujer de manera más difusa y «menos obstructiva», con arterias «más rígidas» que se ven afectadas por placas de ateroma más sensibles a la erosión que a la rotura, algo tal vez favorecido por un ambiente microvascular y endotelial más inflamatorio y protrombótico, con una mayor reactividad del músculo liso.

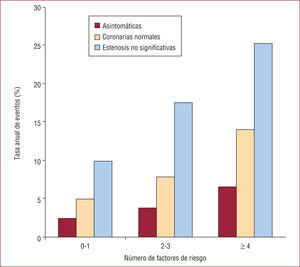

Las mujeres con hallazgos o evidencias clínicas de isquemia miocárdica pero sin estenosis coronarias significativas en la angiografía representan un reto diagnóstico y terapéutico en la práctica diaria. En un trabajo reciente, Gulati et al29 han evaluado el pronóstico de esta cohorte de pacientes en comparación con un grupo control ajustado por edad y raza. La tasa anual de eventos cardiovasculares a 5 años fue del 16% en mujeres con estenosis no significativas, el 7,9% en el grupo con coronarias normales y el 2,4% en mujeres asintomáticas (p < 0,002). Las complicaciones cardiovasculares eran más frecuentes en mujeres con cuatro o más factores de riesgo, con una tasa anual de complicaciones del 25,3% en mujeres con estenosis no significativas, el 13,9% en mujeres con coronarias normales y el 6,5% en mujeres asintomáticas (p = 0,003) (fig. 5).

Estudio WISE: eventos cardiovasculares a 5 años de seguimiento en mujeres del grupo control, con angina y coronarias «normales» y con angina y estenosis < 50% respectivamente. Modificado de Gulati et al29.

La angina de pecho causada por disfunción microvascular11 se presenta clínicamente de modo similar a la angina crónica estable debida a la estenosis de arteria coronaria epicárdica. Sin embargo, la angina microvascular ocurre principalmente en mujeres30 (70-80%) con una edad de inicio similar a la de los pacientes con aterosclerosis y habitualmente con episodios de angina más frecuentes y duraderos, con peor respuesta al tratamiento con nitratos. Tampoco es infrecuente la asociación con fatiga generalizada31, síntomas similares a la fibromialgia y diversos trastornos ansioso-depresivos asociados que precisarían un tratamiento específico.

Angina refractariaUna forma clínica de presentación de la angina crónica estable que merece especial comentario es la angina crónica refractaria. Esta entidad ha sido definida como síntomas clínicos de cardiopatía isquémica (angina pectoris) presentes durante al menos 3 meses desde el inicio y caracterizados por su persistencia clínica a pesar de un tratamiento médico completo óptimo y agotadas las opciones (percutáneas o quirúrgicas) de revascularización coronaria32.

Las características clínicas basales diferenciales y la relevancia sobre el pronóstico de la angina refractaria han sido evaluadas recientemente en un trabajo de Andrell et al33. Los pacientes con angina refractaria presentaban una cardiopatía más grave y avanzada, con mayor incidencia de infarto de miocardio previo, procedimientos de revascularización, disfunción ventricular izquierda y comorbilidad (diabetes mellitus e insuficiencia renal) que el grupo control. Como cabía esperar, la capacidad funcional, la sensación de bienestar físico y el impacto de la angina valorado por distintos cuestionarios eran peores en el grupo de angina refractaria y la mortalidad al año de seguimiento era significativamente mayor en el grupo de angina refractaria que en el control (el 10 frente al 0,7%; p < 0,001).

En un pequeño trabajo34 realizado en pacientes con angina crónica refractaria y cardiopatía isquémica avanzada «en fase terminal», sometidos a reevaluación angiográfica de la enfermedad coronaria, se observó que hasta en un 61,8% de los casos era posible la revascularización coronaria percutánea mediante técnicas más complejas y con unos resultados clínicos (reducción angina a clase ≤ II al mes) del 71,4%. La cirugía de revascularización se realizó a 8 pacientes (23,5%), con una tasa de beneficio clínico del 62,5%. La mortalidad en el seguimiento (1–18 meses) fue del 4,8% en el grupo de angioplastia coronaria, el 25% en el grupo operado y un 25% en el grupo tratado médicamente. Los autores del trabajo concluyen que, en pacientes con angina crónica refractaria, se debería considerar el replanteamiento de la opción de revascularización mediante intervencionismo coronario.

CONCLUSIONESLa angina crónica estable es una forma frecuente de manifestación de la cardiopatía isquémica, suele manifestarse en forma de opresión precordial precipitada con el esfuerzo o el estrés emocional y está ocasionada por un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. La regulación de este desequilibrio y el mejor conocimiento de los mecanismos celulares activados durante la isquemia miocárdica permiten el desarrollo de fármacos con propiedades antianginosas útiles en la práctica diaria. La gravedad de la enfermedad coronaria, la disfunción ventricular subyacente y las comorbilidades son los principales determinantes pronósticos a largo plazo. Asimismo, disponemos de distintas escalas de estratificación de la gravedad de la angina que, además de conllevar relevancia en el pronóstico, permiten el seguimiento clínico, la valoración de respuesta al tratamiento y la toma de decisiones en cuanto a revascularización en caso de resistencias o inestabilidad clínica.

CONFLICTO DE INTERESESLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

CCS. Todas las tasas son diferentes entre grupos (p < 0,01). Tomada de Kaul et al22.' title='Implicaciones pronósticas de la clase funcional de angina crónica estable. Mortalidad en cada clase funcional de la

CCS. Todas las tasas son diferentes entre grupos (p < 0,01). Tomada de Kaul et al22.' title='Implicaciones pronósticas de la clase funcional de angina crónica estable. Mortalidad en cada clase funcional de la