Introducción

La fibrilación auricular se presenta en alrededor del 10% de los estudios electrofisiológicos. Trabajos previos han demostrado la efectividad de la cardioversión eléctrica interna para restaurar el ritmo sinusal con baja energía y descarga bifásica. Este trabajo estudia la eficacia y seguridad de la cardioversión eléctrica interna de baja energía y curva bifásica en episodios de fibrilación auricular sostenida (> 15 min) durante el estudio electrofisiológico.

Material y Métodos

Entre enero de 1997 y agosto de 1998, 320 pacientes fueron sometidos a estudio electrofisiológico. En aquellos que presentaron fibrilación auricular sostenida se realizó cardioversión interna. Para ésta se utilizó un catéter electrodo en el seno coronario y un catéter electrodo en la cara lateral de la aurícula derecha. Se aplicó energía con curva de descarga bifásica a incrementos sucesivos hasta obtener ritmo sinusal o alcanzar un máximo de 10 J sin resultado. Se utilizó un catéter en el ventrículo derecho para sincronizar con la onda V y como marcapaso transitorio.

Resultados

26 pacientes presentaron 31 episodios de fibrilación auricular sostenida (1,23 episodios/paciente). Se realizaron un promedio de 2,58 descargas internas por paciente. En 23 pacientes se logró ritmo sinusal, con una energía promedio de 4,1 J. El tiempo promedio de recuperación fue 3.200 ms. El 16% de los pacientes utilizó un marcapaso transitorio por tiempos de hasta 1 min. No se registraron bloqueos auriculoventriculares.

Conclusión

La cardioversión eléctrica interna recuperó el ritmo sinusal en el 88,5% de los casos en que se presentó fibrilación auricular sostenida. Debe disponerse de marcapaso transitorio para manejar la depresión sinusal postdescarga.

La fibrilación auricular se presenta en alrededor del 10% de los estudios electrofisiológicos. Trabajos previos han demostrado la efectividad de la cardioversión eléctrica interna para restaurar el ritmo sinusal con baja energía y descarga bifásica. Este trabajo estudia la eficacia y seguridad de la cardioversión eléctrica interna de baja energía y curva bifásica en episodios de fibrilación auricular sostenida (> 15 min) durante el estudio electrofisiológico.

Material y Métodos

Entre enero de 1997 y agosto de 1998, 320 pacientes fueron sometidos a estudio electrofisiológico. En aquellos que presentaron fibrilación auricular sostenida se realizó cardioversión interna. Para ésta se utilizó un catéter electrodo en el seno coronario y un catéter electrodo en la cara lateral de la aurícula derecha. Se aplicó energía con curva de descarga bifásica a incrementos sucesivos hasta obtener ritmo sinusal o alcanzar un máximo de 10 J sin resultado. Se utilizó un catéter en el ventrículo derecho para sincronizar con la onda V y como marcapaso transitorio.

Resultados

26 pacientes presentaron 31 episodios de fibrilación auricular sostenida (1,23 episodios/paciente). Se realizaron un promedio de 2,58 descargas internas por paciente. En 23 pacientes se logró ritmo sinusal, con una energía promedio de 4,1 J. El tiempo promedio de recuperación fue 3.200 ms. El 16% de los pacientes utilizó un marcapaso transitorio por tiempos de hasta 1 min. No se registraron bloqueos auriculoventriculares.

Conclusión

La cardioversión eléctrica interna recuperó el ritmo sinusal en el 88,5% de los casos en que se presentó fibrilación auricular sostenida. Debe disponerse de marcapaso transitorio para manejar la depresión sinusal postdescarga.

Palabras clave

Cardioversión

Fibrilación

Electrofisiología

INTRODUCCIÓN

La incidencia de fibrilación auricular inducida durante el estudio electrofisiológico (EEF) puede llegar hasta un 10% 1. La frecuencia de aparición de esta arritmia en el laboratorio se relaciona con la patología que motivó la indicación del estudio y con la «agresividad» del protocolo de estimulación auricular utilizado. En caso de fibrilación auricular sostenida, es conveniente recuperar ritmo sinusal para completar el estudio. Desde la descripción de Lown en 1962 2, la cardioversión externa ha sido la terapia de elección para recuperar el ritmo sinusal en el laboratorio de electrofisiología, pero debido a la alta energía requerida y a la necesidad de anestesia, se han buscado otras alternativas de obtención de ritmo sinusal que eviten estos inconvenientes.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio fue realizado entre enero de 1997 y agosto de 1998. Se incluyó pacientes sometidos a estudio electrofisiológico que desarrollaron, durante el protocolo de estimulación, fibrilación auricular sostenida. Se definió como sostenidos aquellos episodios con duración mayor a 15 min.

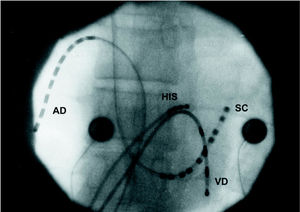

Para realizar la CVI se retiró el catéter de mapeo de la aurícula derecha y se avanzó un catéter Elecath nonapolar 6 Fr, especialmente diseñado para cardioversión interna, que se ubicó en la cara lateral de la aurícula derecha, confirmando su posición por visión fluoroscópica. En el seno coronario se ubicó un catéter Daig, decapolar, con electrodos de 1 mm, distancia interelectrodos de 2 mm y distancia interbipolos de 5 mm, con lumen de 7 Fr, dejando los electrodos proximales en el os de seno coronario. Esta posición se confirmó bajo visión fluoroscópica mediante inyección de medio de contraste por el lumen del catéter. Este catéter es el mismo que se utilizó para el registro endocavitario durante el estudio electrofisiológico. Para realizar la CVI se conectaron los diez electrodos del catéter de seno coronario a una caja de reducción eléctrica de 10 entradas y una salida, fabricada en nuestro laboratorio. De esta forma, es posible liberar la energía desde los diez polos de forma simultánea, sin necesidad de cambiar el catéter de seno coronario. Los catéteres de la aurícula derecha y del seno coronario fueron utilizados para descargar energía entre ellos. El catéter de estimulación en ventrículo derecho (Daig, cuadripolar, 6 Fr) se utilizó para sincronizar con el electrograma ventricular y como catéter de marcapaso transitorio (MPT) en caso necesario (fig. 1).

Fig. 1. Radioscopia de la posición de los catéteres en anteroposterior, donde se observa el catéter nonapolar en la cara lateral de la aurícula derecha, el catéter decapolar en el seno coronario y el catéter cuadripolar en el ventrículo derecho. AD: aurícula derecha; SC: seno coronario; VD: ventrículo derecho.

Como desfibrilador se usó un programador Medtronic 9790C acoplado al desfibrilador Medtronic 5358, que permite entregar descargas bifásicas 3/3 ms, desde 0,1 a 34 J de energía.

Previa a la cardioversión, todos los pacientes recibieron sedación con midazolam, 3 mg, y morfina, 2 mg, en bolo endovenoso. La dosis de sedación inicial se repite si el paciente requiere más de dos descargas. Se usó monitorización contínua de presión arterial y saturometría de pulso.

Se realizó una descarga de 0,2 joules, como prueba de integridad del circuito, y luego el choque endocavitario con energía entre 2 y 10 joules, entre el catéter de la aurícula derecha y el catéter del seno coronario. Ambos catéteres fueron utilizados como cátodo en forma aleatoria, entre descargas. La energía se aumentó progresivamente, con incrementos de 1 J, hasta obtener al ritmo sinusal o alcanzar el máximo de 10 joules. Después de cada descarga se verificó su impedancia, la energía real recibida por el paciente y se midieron los intervalos de tiempo hasta la aparición de la primera onda R o P sinusal. Se analizó la frecuencia de aparición de ritmos de escape no sinusales y la necesidad de uso de MPT. En el desfibrilador, se programó el MPT a demanda, para descargar cada 950 ms. El registro se realizó en un polígrafo Siemens Mingograf 7. RESULTADOS

En el período de estudio fueron ingresados al laboratorio de electrofisiología 320 pacientes. Durante el EEF, 26 de ellos presentaron fibrilación auricular sostenida. El sexo fue masculino en el 84,6% de los casos y el promedio de edad fue 51 ± 14 años (tabla 1).

La razón del ingreso en el estudio fue en su mayoría taquicardia paroxística supraventricular y flúter (tabla 2).

Se registraron 31 casos de fibrilación auricular sostenida, con un promedio de 1,23 episodios por paciente. La causa de la arritmia fue principalmente manipulación de catéteres y estimulación eléctrica programada (tabla 3),

con una mayor incidencia de presentación en los casos de flúter y en aquellos con antecedente de fibrilación auricular paroxística (tabla 2). La posición de los catéteres para realizar la CVI se logró en el 100% de los casos.

Se realizó un promedio de 2,58 descargas internas por paciente. Se recuperó el ritmo sinusal en 23 pacientes (88,5%). El éxito del procedimiento no varió con la posición del cátodo. Los pacientes que no recuperaron ritmo sinusal fueron los tres primeros de la serie. En éstos no se realizó análisis de impedancia.

El umbral de defibrilación fue de 4,1 ± 1,74 J (tabla 4).

Se analizó la impedancia en 20 de los 31 episodios de fibrilación auricular (73,85 W, en promedio). La energía programada en estos episodios tuvo un promedio de 3,7 J y la recibida un promedio de 3,34 J. La pérdida de energía entregada fue de 0,36 J en promedio, lo que corresponde a un 9,8% del total programado.

El análisis de los intervalos de recuperación puso de manifiesto una tendencia al aumento de los tiempos promedio a medida que se utilizaba una mayor cantidad de energía; también se registró una importante variación interindividual para un mismo valor de energía. El tiempo promedio de recuperación sinusal, con la descarga que obtuvo éxito, fue de 3.200 ms (580 a 38.000). Seis pacientes tuvieron uno o dos complejos nodales o ventriculares previos a la primera P sinusal y cinco pacientes requirieron uso de MPT por depresión sinusal transitoria. El tiempo de uso de MPT fue de pocos segundos en tres casos y de 1 min en dos casos; posterior a esto todos recuperaron un ritmo sinusal estable. No se registraron casos de bloqueo AV ni de arritmias ventriculares. Cinco pacientes registraron intervalos de recuperación iguales o mayores a 1,5 s, debiendo aparecer complejos de MPT, y esto no ocurrió. No pudo aclararse la causa del fallo de estimulación por problemas de registro. DISCUSIÓN

Es clara la necesidad de mantener el ritmo sinusal durante un EEF, para realizar estimulación programada, medir períodos refractarios, inducir y terminar arritmias paroxísticas y confirmar el mecanismo de la arritmia. El uso de fármacos antiarrítmicos para recuperar el ritmo sinusal modifica las propiedades electrofisiológicas de los tejidos y puede dificultar o impedir la inducción de la arritmia clínica. Por esta razón, el método de elección para recuperar el ritmo sinusal en caso de fibrilación auricular era la cardioversión externa. Ésta requiere de alta energía, tradicionalmente monofásica, así como de anestesia general debido al dolor. Además, hay contaminación parcial del campo estéril. La factibilidad de realizar CVI fue demostrada en 1992 por Levy et al 4, quienes aleatorizaron a 112 pacientes con fibrilación auricular sostenida (1 mes) a cardioversión externa y a CVI de alta energía (200-300 J), obtuvieron un 91% de éxito en la CVI, contra un 67% en la externa (P = 0,002). Con ello demostró la mayor efectividad de la CVI respecto a la externa, y no presentó complicaciones. Se ha descrito que el empleo de alta energía para CVI tiene riesgo de taponamiento cardíaco debido a rotura del seno coronario 13 y de aparición de depresión sinoauricular y bloqueo auriculoventricular. Posterior al trabajo de Levy, aparecieron publicaciones que utilizaron CVI de baja energía para disminuir los riesgos de daño miocárdico, logrando buenos resultados con descargas menores a 10 J. Cooper et al 7, en 23 ovejas con fibrilación auricular sostenida, evaluaron la efectividad de CVI y compararon curvas monofásicas con bifásicas. Lograron mejores resultados con descargas bifásicas, obteniendo un 50% de conversión a ritmo sinusal con muy baja energía (promedio, 1,3 ± 0,4 J). En un trabajo semejante al nuestro, Murgatroyd et al 14 estudiaron a 22 pacientes con fibrilación auricular reciente (72 h de evolución o menos), o que la desarrollaron durante el EEF. Realizaron CVI bifásica con aumentos progresivos de energía. Lograron ritmo sinusal en 19 pacientes, con un promedio de 2,16 J de energía, sin complicaciones. Levy et al 15 realizaron CVI en 42 pacientes con antecedentes clínicos de fibrilación auricular crónica y paroxística, lograron ritmo sinusal en el 78% de los casos con 1,8 ± 0,7 J. Presentaron un caso de proarritmia por mala sincronización con la onda R.

El éxito del procedimiento depende en gran parte de la ubicación de los catéteres y del tipo de descarga utilizada. Cooper et al 7 tomaron 23 ovejas y evaluaron descargas bifásicas frente a monofásicas, además de diferentes localizaciones de electrodos (aurícula derecha y ambas aurículas). Demostraron que los menores umbrales de desfibrilación se lograban con curvas bifásicas y cuando los electrodos se ubicaban en ambas aurículas. Natale et al 8 estudiaron a 30 pacientes, en los que aplicaron curvas de descarga bifásica y monofásica, con distinta morfología. Las curvas bifásicas requirieron menor energía para lograr desfibrilación (7,5 frente a 17 J; 9,6 frente a 15,6 J) independiente de la morfología de curva utilizada. Lok et al 12 evaluaron de la CVI entre aurícula derecha y seno coronario, comparando la efectividad de distintas ubicaciones del electrodo de aurícula derecha. Tomaron a 28 pacientes con fibrilación auricular crónica, colocando el catéter de aurícula derecha en la región anterolateral, inferomedial y en la parte alta de la orejuela. Lograron ritmo sinusal en 26 pacientes, con un 81% de éxito en la región anterolateral, un 50% en la región inferomedial y un 89% en la orejuela. Además, el menor umbral de desfibrilación se obtuvo posicionando los catéteres en la orejuela alta y el seno coronario.

La tasa de éxito descrita oscila entre un 80 y 90% 4-9. Nuestra tasa del 88,5% concuerda con las comunicaciones previas de la bibliografía.

En nuestra experiencia, la energía promedio que obtuvo cardioversión (4,1 J) es similar a la señalada en la bibliografía extranjera, la que fluctúa entre 2 y 10 J 12,14,16-18. Las variaciones en el umbral de desfibrilación pueden deberse a diferencias en la población estudiada y a los catéteres empleados. Respecto a este punto, es importante destacar que el único catéter especialmente diseñado para CVI es el ubicado en la aurícula derecha. El catéter de seno coronario es el habitual catéter diagnóstico con una conexión adaptada para el procedimiento. Las impedancias del circuito fueron adecuadas y se logró una efectividad comparable a la de series extranjeras, realizadas con catéteres especialmente diseñados para el procedimiento.

Los tres pacientes en que no se logró obtener ritmo sinusal correspondieron a los primeros tres casos de la casuística. No tenemos una explicación de certeza respecto a este punto, pero creemos que pudiera relacionarse en parte con la curva de aprendizaje de la técnica y en parte a que en ellos no se realizó análisis de impedancia, lo cual impide conocer la energía recibida por estos pacientes. Si estos tres casos tuvieron altas impedancias, la energía recibida por ellos sería significativamente menor a la programada y, por tanto, podría influir en el éxito del procedimiento. Todos los casos de nuestra casuística en los que se midió la impedancia tuvieron menos de 100 W; sin embargo, no podemos asegurar lo ocurrido en los tres casos que fracasaron.

La depresión sinusal y el bloqueo AV han sido mencionados como posibles complicaciones de la CVI y se ha especulado que éste sea una consecuencia de la energía entregada en la cercanía anatómica de esas estructuras 6,7,9,16. Con el uso de baja energía se ha demostrado que estas complicaciones son de corta duración y no se han descrito casos de disfunción sinusal o bloqueo AV permanentes. Cooper et al 7 demostraron que la depresión sinusal o el bloqueo AV dependían de la zona en la que se efectuara la descarga. Al localizar los catéteres en la aurícula derecha, sólo se observó depresión sinusal (3,5 s) en el 10-20% de las descargas. Al localizar los catéteres en ambas aurículas, las descargas monofásicas tuvieron un 30% de bloqueos AV (3,1 s). Esto no ocurrió con el uso de descargas bifásicas. En un trabajo posterior, Cooper et al 9 analizaron los intervalos hasta la aparición de la primera onda P sinusal en 432 descargas, 205 bifásicas y 227 monofásicas. Encontraron un promedio de recuperación de 3.509 ms para las bifásicas y de 3.137 ms para las monofásicas. La pausa sinusal más larga fue menor a 10 s y el bloqueo AV más largo de 6,4 s. Sopher et al 16 evaluaron la CVI en 11 pacientes. A medida que se aumentó la energía de la descarga, se registró una bradicardia de mayor intensidad. Los intervalos postdescarga hasta la primera onda R o P oscilaron entre 400 y 2.640 m, con un promedio de 1955 ms. No hubo necesidad de MPT. Nuestros tiempos promedio de recuperación de 3.200 ms, concuerdan con los de la bibliografía. Se observó depresión sinusal de 3 s o más en un 16% de los episodios y se utilizó MPT en un 80% de estos casos (16% del total), probablemente relacionado a la frecuencia mínima programada. Hubo 5 casos con 1,5 s o más de recuperación, en los cuales debería haberse registrado actividad de MPT, y esto no ocurrió. Lo anterior podría explicarse por movilización del catéter de ventrículo derecho con la descarga, llevando a error de sensado y fallo en la captura. La falta de bloqueo AV en nuestra serie probablemente se relaciona con el uso de curvas bifásicas que, al requerir menos energía, entregan menor gradiente en ese territorio.

Resulta de interés que, a mayor cantidad de energía liberada, se observó una cierta tendencia a obtener intervalos de recuperación más prolongados, similar a lo descrito por Sopher et al 16. Esto pudiera tener relación con depresión sinusal transitoria por energía en forma dosis-dependiente; sin embargo, no son muchos los estudios en que este punto se describe, por lo cual es difícil establecer una asociación causa-efecto. En nuestra casuística, esta tendencia tuvo mucha variación interindividual y también entre descargas en un mismo individuo, por lo cual no es posible establecer una clara asociación entre la cantidad de energía liberada y la depresión sinusal observada.

El umbral del dolor es muy variable de paciente a paciente, por lo que es difícil de cuantificar. Varios estudios han intentado encontrar el punto de corte entre la necesidad de sedación y la tolerancia a la descarga con conciencia plena, utilizando distintos métodos de medición. Tomassoni et al 19, evaluaron a 38 pacientes en los que se cuantificó sensación de dolor a la descarga, sin sedación. Con una descarga de 0,5 J, el 60% de los pacientes relató dolor intenso. Murgatroyd et al 14utilizaron una escala de gradación de dolor, numerando la percepción de 1 a 5, desde la ausencia de percepción hasta el dolor severo. Aplicaron descargas progresivas desde 0,1 J en adelante, evaluando score de dolor y dando opción de sedación para la siguiente descarga. El 27% de los pacientes toleró un máximo de 1,2 J de energía sin sedación. El 73% restante, manifestó dolor intenso y solicitó sedación con energías menores a 1 J. Debido a esta información, descargas sobre 1 J deben ser realizadas con sedación. Dado que nuestro protocolo se inicia con descarga de 2 J, todos los pacientes fueron sometidos a sedación de conciencia para el procedimiento, sin necesidad de anestesia. Ninguno de ellos refirió dolor posterior a la descarga y no hubo complicaciones por la sedación.

Podemos plantear algunas implicaciones clínicas de este procedimiento. Es posible utilizar CVI en forma reglada durante los EEF. La rápida resolución del evento arrítmico permite continuar el estudio y, dado que la baja energía permite tolerar la descarga sólo con sedación, se evita la necesidad de anestesia general. Se puede utilizar en pacientes cuyas patologías son de alto riesgo para el uso de anestesia, como la limitación crónica al flujo aéreo. Posibilita obtener un ritmo sinusal cuando ha fallado la cardioversión eléctrica externa, e incluso puede utilizarse en pacientes con fi-brilación auricular paroxística recurrente, como los postoperados cardíacos 20.

Trabajos recientes han evaluado la utilización de CVI en casos en que la cardioversión externa ha fallado. En 1996, Cooper et al 21 publicaron la experiencia de 2 pacientes refractarios a cardioversión externa, en los que se obtuvo éxito con CVI. Sopher et al 21 tomaron a 11 pacientes con fibrilación auricular de 3 meses de evolución, que fueron refractarios a cardioversión externa de hasta 360 J. Obtuvieron ritmo sinusal en 8 pacientes con 4,9 ± 1,2 J de energía. Schmitt et al 17 estudiaron a 25 pacientes con fibrilación auricular crónica (11 meses de evolución), en los cuales no se logró obtener ritmo sinusal con cardioversión externa (3 intentos), utilizando hasta 360 J de energía. Recuperaron ritmo sinusal en 22 pacientes con 6,5 ± 3 J, sin complicaciones. Recientemente, García et al 22 evaluaron la efectividad de la CVI de baja energía y curva bifásica en 9 pacientes con fibrilación auricular persistente o crónica, sin respuesta a cardioversión externa. Obtuvieron ritmo sinusal en 7 pacientes, sin complicaciones. Estos buenos resultados hacen de la CVI una técnica promisoria e interesante, tanto en el laboratorio de electrofisiología como en las otras situaciones clínicas planteadas. Sin embargo, es importante considerar que esta técnica requiere la instalación de catéteres y el uso de radioscopia, con las eventuales complicaciones propias de un procedimiento invasivo.

Limitaciones del estudio

Este estudio tiene varias limitaciones que se deben considerar. En primer lugar, la población de pacientes es heterogénea en cuanto a la gran dispersión de edad y a los distintos diagnósticos de ingreso, lo que pudiera tener importancia en el grado de «dificultad» con el que se obtiene ritmo sinusal. En segundo lugar, la muestra es reducida, por lo que nuestros resultados sólo pueden aplicarse a nuestra seleccionada población y, en tercer lugar, el análisis de impedancia no se realizó en el 100% de los casos, lo cual nos limita en la información necesaria para poder explicar mejor la falta de obtención de ritmo sinusal en el 11,5% de la población. CONCLUSIÓN

La cardioversión eléctrica interna permite obtener ritmo sinusal en el 88,5% de los casos de fibrilación auricular sostenida, inducida durante el estudio electrofisiológico, empleando baja energía y curva de descarga bifásica. Es importante disponer de marcapaso transitorio para manejar la depresión sinusal postdescarga.

La incidencia de fibrilación auricular inducida durante el estudio electrofisiológico (EEF) puede llegar hasta un 10% 1. La frecuencia de aparición de esta arritmia en el laboratorio se relaciona con la patología que motivó la indicación del estudio y con la «agresividad» del protocolo de estimulación auricular utilizado. En caso de fibrilación auricular sostenida, es conveniente recuperar ritmo sinusal para completar el estudio. Desde la descripción de Lown en 1962 2, la cardioversión externa ha sido la terapia de elección para recuperar el ritmo sinusal en el laboratorio de electrofisiología, pero debido a la alta energía requerida y a la necesidad de anestesia, se han buscado otras alternativas de obtención de ritmo sinusal que eviten estos inconvenientes.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio fue realizado entre enero de 1997 y agosto de 1998. Se incluyó pacientes sometidos a estudio electrofisiológico que desarrollaron, durante el protocolo de estimulación, fibrilación auricular sostenida. Se definió como sostenidos aquellos episodios con duración mayor a 15 min.

Para realizar la CVI se retiró el catéter de mapeo de la aurícula derecha y se avanzó un catéter Elecath nonapolar 6 Fr, especialmente diseñado para cardioversión interna, que se ubicó en la cara lateral de la aurícula derecha, confirmando su posición por visión fluoroscópica. En el seno coronario se ubicó un catéter Daig, decapolar, con electrodos de 1 mm, distancia interelectrodos de 2 mm y distancia interbipolos de 5 mm, con lumen de 7 Fr, dejando los electrodos proximales en el os de seno coronario. Esta posición se confirmó bajo visión fluoroscópica mediante inyección de medio de contraste por el lumen del catéter. Este catéter es el mismo que se utilizó para el registro endocavitario durante el estudio electrofisiológico. Para realizar la CVI se conectaron los diez electrodos del catéter de seno coronario a una caja de reducción eléctrica de 10 entradas y una salida, fabricada en nuestro laboratorio. De esta forma, es posible liberar la energía desde los diez polos de forma simultánea, sin necesidad de cambiar el catéter de seno coronario. Los catéteres de la aurícula derecha y del seno coronario fueron utilizados para descargar energía entre ellos. El catéter de estimulación en ventrículo derecho (Daig, cuadripolar, 6 Fr) se utilizó para sincronizar con el electrograma ventricular y como catéter de marcapaso transitorio (MPT) en caso necesario (fig. 1).

Fig. 1. Radioscopia de la posición de los catéteres en anteroposterior, donde se observa el catéter nonapolar en la cara lateral de la aurícula derecha, el catéter decapolar en el seno coronario y el catéter cuadripolar en el ventrículo derecho. AD: aurícula derecha; SC: seno coronario; VD: ventrículo derecho.

Como desfibrilador se usó un programador Medtronic 9790C acoplado al desfibrilador Medtronic 5358, que permite entregar descargas bifásicas 3/3 ms, desde 0,1 a 34 J de energía.

Previa a la cardioversión, todos los pacientes recibieron sedación con midazolam, 3 mg, y morfina, 2 mg, en bolo endovenoso. La dosis de sedación inicial se repite si el paciente requiere más de dos descargas. Se usó monitorización contínua de presión arterial y saturometría de pulso.

Se realizó una descarga de 0,2 joules, como prueba de integridad del circuito, y luego el choque endocavitario con energía entre 2 y 10 joules, entre el catéter de la aurícula derecha y el catéter del seno coronario. Ambos catéteres fueron utilizados como cátodo en forma aleatoria, entre descargas. La energía se aumentó progresivamente, con incrementos de 1 J, hasta obtener al ritmo sinusal o alcanzar el máximo de 10 joules. Después de cada descarga se verificó su impedancia, la energía real recibida por el paciente y se midieron los intervalos de tiempo hasta la aparición de la primera onda R o P sinusal. Se analizó la frecuencia de aparición de ritmos de escape no sinusales y la necesidad de uso de MPT. En el desfibrilador, se programó el MPT a demanda, para descargar cada 950 ms. El registro se realizó en un polígrafo Siemens Mingograf 7. RESULTADOS

En el período de estudio fueron ingresados al laboratorio de electrofisiología 320 pacientes. Durante el EEF, 26 de ellos presentaron fibrilación auricular sostenida. El sexo fue masculino en el 84,6% de los casos y el promedio de edad fue 51 ± 14 años (tabla 1).

La razón del ingreso en el estudio fue en su mayoría taquicardia paroxística supraventricular y flúter (tabla 2).

Se registraron 31 casos de fibrilación auricular sostenida, con un promedio de 1,23 episodios por paciente. La causa de la arritmia fue principalmente manipulación de catéteres y estimulación eléctrica programada (tabla 3),

con una mayor incidencia de presentación en los casos de flúter y en aquellos con antecedente de fibrilación auricular paroxística (tabla 2). La posición de los catéteres para realizar la CVI se logró en el 100% de los casos.

Se realizó un promedio de 2,58 descargas internas por paciente. Se recuperó el ritmo sinusal en 23 pacientes (88,5%). El éxito del procedimiento no varió con la posición del cátodo. Los pacientes que no recuperaron ritmo sinusal fueron los tres primeros de la serie. En éstos no se realizó análisis de impedancia.

El umbral de defibrilación fue de 4,1 ± 1,74 J (tabla 4).

Se analizó la impedancia en 20 de los 31 episodios de fibrilación auricular (73,85 W, en promedio). La energía programada en estos episodios tuvo un promedio de 3,7 J y la recibida un promedio de 3,34 J. La pérdida de energía entregada fue de 0,36 J en promedio, lo que corresponde a un 9,8% del total programado.

El análisis de los intervalos de recuperación puso de manifiesto una tendencia al aumento de los tiempos promedio a medida que se utilizaba una mayor cantidad de energía; también se registró una importante variación interindividual para un mismo valor de energía. El tiempo promedio de recuperación sinusal, con la descarga que obtuvo éxito, fue de 3.200 ms (580 a 38.000). Seis pacientes tuvieron uno o dos complejos nodales o ventriculares previos a la primera P sinusal y cinco pacientes requirieron uso de MPT por depresión sinusal transitoria. El tiempo de uso de MPT fue de pocos segundos en tres casos y de 1 min en dos casos; posterior a esto todos recuperaron un ritmo sinusal estable. No se registraron casos de bloqueo AV ni de arritmias ventriculares. Cinco pacientes registraron intervalos de recuperación iguales o mayores a 1,5 s, debiendo aparecer complejos de MPT, y esto no ocurrió. No pudo aclararse la causa del fallo de estimulación por problemas de registro. DISCUSIÓN

Es clara la necesidad de mantener el ritmo sinusal durante un EEF, para realizar estimulación programada, medir períodos refractarios, inducir y terminar arritmias paroxísticas y confirmar el mecanismo de la arritmia. El uso de fármacos antiarrítmicos para recuperar el ritmo sinusal modifica las propiedades electrofisiológicas de los tejidos y puede dificultar o impedir la inducción de la arritmia clínica. Por esta razón, el método de elección para recuperar el ritmo sinusal en caso de fibrilación auricular era la cardioversión externa. Ésta requiere de alta energía, tradicionalmente monofásica, así como de anestesia general debido al dolor. Además, hay contaminación parcial del campo estéril. La factibilidad de realizar CVI fue demostrada en 1992 por Levy et al 4, quienes aleatorizaron a 112 pacientes con fibrilación auricular sostenida (1 mes) a cardioversión externa y a CVI de alta energía (200-300 J), obtuvieron un 91% de éxito en la CVI, contra un 67% en la externa (P = 0,002). Con ello demostró la mayor efectividad de la CVI respecto a la externa, y no presentó complicaciones. Se ha descrito que el empleo de alta energía para CVI tiene riesgo de taponamiento cardíaco debido a rotura del seno coronario 13 y de aparición de depresión sinoauricular y bloqueo auriculoventricular. Posterior al trabajo de Levy, aparecieron publicaciones que utilizaron CVI de baja energía para disminuir los riesgos de daño miocárdico, logrando buenos resultados con descargas menores a 10 J. Cooper et al 7, en 23 ovejas con fibrilación auricular sostenida, evaluaron la efectividad de CVI y compararon curvas monofásicas con bifásicas. Lograron mejores resultados con descargas bifásicas, obteniendo un 50% de conversión a ritmo sinusal con muy baja energía (promedio, 1,3 ± 0,4 J). En un trabajo semejante al nuestro, Murgatroyd et al 14 estudiaron a 22 pacientes con fibrilación auricular reciente (72 h de evolución o menos), o que la desarrollaron durante el EEF. Realizaron CVI bifásica con aumentos progresivos de energía. Lograron ritmo sinusal en 19 pacientes, con un promedio de 2,16 J de energía, sin complicaciones. Levy et al 15 realizaron CVI en 42 pacientes con antecedentes clínicos de fibrilación auricular crónica y paroxística, lograron ritmo sinusal en el 78% de los casos con 1,8 ± 0,7 J. Presentaron un caso de proarritmia por mala sincronización con la onda R.

El éxito del procedimiento depende en gran parte de la ubicación de los catéteres y del tipo de descarga utilizada. Cooper et al 7 tomaron 23 ovejas y evaluaron descargas bifásicas frente a monofásicas, además de diferentes localizaciones de electrodos (aurícula derecha y ambas aurículas). Demostraron que los menores umbrales de desfibrilación se lograban con curvas bifásicas y cuando los electrodos se ubicaban en ambas aurículas. Natale et al 8 estudiaron a 30 pacientes, en los que aplicaron curvas de descarga bifásica y monofásica, con distinta morfología. Las curvas bifásicas requirieron menor energía para lograr desfibrilación (7,5 frente a 17 J; 9,6 frente a 15,6 J) independiente de la morfología de curva utilizada. Lok et al 12 evaluaron de la CVI entre aurícula derecha y seno coronario, comparando la efectividad de distintas ubicaciones del electrodo de aurícula derecha. Tomaron a 28 pacientes con fibrilación auricular crónica, colocando el catéter de aurícula derecha en la región anterolateral, inferomedial y en la parte alta de la orejuela. Lograron ritmo sinusal en 26 pacientes, con un 81% de éxito en la región anterolateral, un 50% en la región inferomedial y un 89% en la orejuela. Además, el menor umbral de desfibrilación se obtuvo posicionando los catéteres en la orejuela alta y el seno coronario.

La tasa de éxito descrita oscila entre un 80 y 90% 4-9. Nuestra tasa del 88,5% concuerda con las comunicaciones previas de la bibliografía.

En nuestra experiencia, la energía promedio que obtuvo cardioversión (4,1 J) es similar a la señalada en la bibliografía extranjera, la que fluctúa entre 2 y 10 J 12,14,16-18. Las variaciones en el umbral de desfibrilación pueden deberse a diferencias en la población estudiada y a los catéteres empleados. Respecto a este punto, es importante destacar que el único catéter especialmente diseñado para CVI es el ubicado en la aurícula derecha. El catéter de seno coronario es el habitual catéter diagnóstico con una conexión adaptada para el procedimiento. Las impedancias del circuito fueron adecuadas y se logró una efectividad comparable a la de series extranjeras, realizadas con catéteres especialmente diseñados para el procedimiento.

Los tres pacientes en que no se logró obtener ritmo sinusal correspondieron a los primeros tres casos de la casuística. No tenemos una explicación de certeza respecto a este punto, pero creemos que pudiera relacionarse en parte con la curva de aprendizaje de la técnica y en parte a que en ellos no se realizó análisis de impedancia, lo cual impide conocer la energía recibida por estos pacientes. Si estos tres casos tuvieron altas impedancias, la energía recibida por ellos sería significativamente menor a la programada y, por tanto, podría influir en el éxito del procedimiento. Todos los casos de nuestra casuística en los que se midió la impedancia tuvieron menos de 100 W; sin embargo, no podemos asegurar lo ocurrido en los tres casos que fracasaron.

La depresión sinusal y el bloqueo AV han sido mencionados como posibles complicaciones de la CVI y se ha especulado que éste sea una consecuencia de la energía entregada en la cercanía anatómica de esas estructuras 6,7,9,16. Con el uso de baja energía se ha demostrado que estas complicaciones son de corta duración y no se han descrito casos de disfunción sinusal o bloqueo AV permanentes. Cooper et al 7 demostraron que la depresión sinusal o el bloqueo AV dependían de la zona en la que se efectuara la descarga. Al localizar los catéteres en la aurícula derecha, sólo se observó depresión sinusal (3,5 s) en el 10-20% de las descargas. Al localizar los catéteres en ambas aurículas, las descargas monofásicas tuvieron un 30% de bloqueos AV (3,1 s). Esto no ocurrió con el uso de descargas bifásicas. En un trabajo posterior, Cooper et al 9 analizaron los intervalos hasta la aparición de la primera onda P sinusal en 432 descargas, 205 bifásicas y 227 monofásicas. Encontraron un promedio de recuperación de 3.509 ms para las bifásicas y de 3.137 ms para las monofásicas. La pausa sinusal más larga fue menor a 10 s y el bloqueo AV más largo de 6,4 s. Sopher et al 16 evaluaron la CVI en 11 pacientes. A medida que se aumentó la energía de la descarga, se registró una bradicardia de mayor intensidad. Los intervalos postdescarga hasta la primera onda R o P oscilaron entre 400 y 2.640 m, con un promedio de 1955 ms. No hubo necesidad de MPT. Nuestros tiempos promedio de recuperación de 3.200 ms, concuerdan con los de la bibliografía. Se observó depresión sinusal de 3 s o más en un 16% de los episodios y se utilizó MPT en un 80% de estos casos (16% del total), probablemente relacionado a la frecuencia mínima programada. Hubo 5 casos con 1,5 s o más de recuperación, en los cuales debería haberse registrado actividad de MPT, y esto no ocurrió. Lo anterior podría explicarse por movilización del catéter de ventrículo derecho con la descarga, llevando a error de sensado y fallo en la captura. La falta de bloqueo AV en nuestra serie probablemente se relaciona con el uso de curvas bifásicas que, al requerir menos energía, entregan menor gradiente en ese territorio.

Resulta de interés que, a mayor cantidad de energía liberada, se observó una cierta tendencia a obtener intervalos de recuperación más prolongados, similar a lo descrito por Sopher et al 16. Esto pudiera tener relación con depresión sinusal transitoria por energía en forma dosis-dependiente; sin embargo, no son muchos los estudios en que este punto se describe, por lo cual es difícil establecer una asociación causa-efecto. En nuestra casuística, esta tendencia tuvo mucha variación interindividual y también entre descargas en un mismo individuo, por lo cual no es posible establecer una clara asociación entre la cantidad de energía liberada y la depresión sinusal observada.

El umbral del dolor es muy variable de paciente a paciente, por lo que es difícil de cuantificar. Varios estudios han intentado encontrar el punto de corte entre la necesidad de sedación y la tolerancia a la descarga con conciencia plena, utilizando distintos métodos de medición. Tomassoni et al 19, evaluaron a 38 pacientes en los que se cuantificó sensación de dolor a la descarga, sin sedación. Con una descarga de 0,5 J, el 60% de los pacientes relató dolor intenso. Murgatroyd et al 14utilizaron una escala de gradación de dolor, numerando la percepción de 1 a 5, desde la ausencia de percepción hasta el dolor severo. Aplicaron descargas progresivas desde 0,1 J en adelante, evaluando score de dolor y dando opción de sedación para la siguiente descarga. El 27% de los pacientes toleró un máximo de 1,2 J de energía sin sedación. El 73% restante, manifestó dolor intenso y solicitó sedación con energías menores a 1 J. Debido a esta información, descargas sobre 1 J deben ser realizadas con sedación. Dado que nuestro protocolo se inicia con descarga de 2 J, todos los pacientes fueron sometidos a sedación de conciencia para el procedimiento, sin necesidad de anestesia. Ninguno de ellos refirió dolor posterior a la descarga y no hubo complicaciones por la sedación.

Podemos plantear algunas implicaciones clínicas de este procedimiento. Es posible utilizar CVI en forma reglada durante los EEF. La rápida resolución del evento arrítmico permite continuar el estudio y, dado que la baja energía permite tolerar la descarga sólo con sedación, se evita la necesidad de anestesia general. Se puede utilizar en pacientes cuyas patologías son de alto riesgo para el uso de anestesia, como la limitación crónica al flujo aéreo. Posibilita obtener un ritmo sinusal cuando ha fallado la cardioversión eléctrica externa, e incluso puede utilizarse en pacientes con fi-brilación auricular paroxística recurrente, como los postoperados cardíacos 20.

Trabajos recientes han evaluado la utilización de CVI en casos en que la cardioversión externa ha fallado. En 1996, Cooper et al 21 publicaron la experiencia de 2 pacientes refractarios a cardioversión externa, en los que se obtuvo éxito con CVI. Sopher et al 21 tomaron a 11 pacientes con fibrilación auricular de 3 meses de evolución, que fueron refractarios a cardioversión externa de hasta 360 J. Obtuvieron ritmo sinusal en 8 pacientes con 4,9 ± 1,2 J de energía. Schmitt et al 17 estudiaron a 25 pacientes con fibrilación auricular crónica (11 meses de evolución), en los cuales no se logró obtener ritmo sinusal con cardioversión externa (3 intentos), utilizando hasta 360 J de energía. Recuperaron ritmo sinusal en 22 pacientes con 6,5 ± 3 J, sin complicaciones. Recientemente, García et al 22 evaluaron la efectividad de la CVI de baja energía y curva bifásica en 9 pacientes con fibrilación auricular persistente o crónica, sin respuesta a cardioversión externa. Obtuvieron ritmo sinusal en 7 pacientes, sin complicaciones. Estos buenos resultados hacen de la CVI una técnica promisoria e interesante, tanto en el laboratorio de electrofisiología como en las otras situaciones clínicas planteadas. Sin embargo, es importante considerar que esta técnica requiere la instalación de catéteres y el uso de radioscopia, con las eventuales complicaciones propias de un procedimiento invasivo.

Limitaciones del estudio

Este estudio tiene varias limitaciones que se deben considerar. En primer lugar, la población de pacientes es heterogénea en cuanto a la gran dispersión de edad y a los distintos diagnósticos de ingreso, lo que pudiera tener importancia en el grado de «dificultad» con el que se obtiene ritmo sinusal. En segundo lugar, la muestra es reducida, por lo que nuestros resultados sólo pueden aplicarse a nuestra seleccionada población y, en tercer lugar, el análisis de impedancia no se realizó en el 100% de los casos, lo cual nos limita en la información necesaria para poder explicar mejor la falta de obtención de ritmo sinusal en el 11,5% de la población. CONCLUSIÓN

La cardioversión eléctrica interna permite obtener ritmo sinusal en el 88,5% de los casos de fibrilación auricular sostenida, inducida durante el estudio electrofisiológico, empleando baja energía y curva de descarga bifásica. Es importante disponer de marcapaso transitorio para manejar la depresión sinusal postdescarga.

Bibliografía

[1]

Cardioversión eléctrica interna con baja energía en fibrilación auricular paroxística durante el EEF [resumen]. Rev Chil de Cardiol 1996; 15: 109.

[2]

New method for terminating cardiac arrhythmias-use of synchronized capacitor discharge. JAMA 1962; 182: 548-555.

[3]

Feasability and effectiveness of low energy catheter defibrillation in man. Circulation 1973; 47: 79-85.

[4]

A randomized comparison of external and internal cardioversion of chronic atrial fibrillation. Circulation 1992; 86: 1415-1420.

[5]

High energy transcatheter cardioversion of chronic atrial fibrillation. JACC 1988; 12: 514-518.

[6]

Safety of high energy internal cardioversion for atrial fibrillation. PACE 1997; 20: 1919-1923.

[7]

Internal cardioversion of atrial fibrillation in sheep. Circulation 1993; 87: 1673-1686.

[8]

Comparison of biphasic and monophasic pulses: does the advantage of biphasic shocks depend on the waveshape. PACE 1995; 118: 1354-1361.

[9]

Internal atrial defibrillation in humans. Improved efficacy of biphasic waveforms and the importance of phase duration. Circulation 1997; 95: 1487-1496.

[10]

Internal cardioversion of atrial fibrillation: marked reduction in defibrillation threshold with dual current pathways. Circulation 1997; 96: 2693-2700.

[11]

Biphasic waveforms prevent the chronic rise of defibrillation thresholds with a transvenous lead system. JACC 1997; 30: 233-236.

[12]

Clinical shock tolerability and effect of different righ atrial electrode locations on efficacy of low energy human transvenous atrial defibrillation using and implantable lead system. JACC 1997; 30: 1324-1330.

[13]

Developments, complications and limitations of catheter-mediated electrical ablation of posterior accesory atrioventricular pathways. Am J Cardiol 1988; 61: 309-316.

[14]

Efficacy and tolerability of transvenous low energy cardioversion of paroxysmal atrial fibrillation in humans. JACC 1995; 25: 1347-1353.

[15]

Low energy cardioversion of spontaneous atrial fibrillation. Circulation 1997; 90: 253-259.

[16]

Low energy internal cardioversion of atrial fibrillation resistant to transthoracic shocks. Heart 1996; 75: 635-638.

[17]

Low energy intracardiac cardioversion after failed conventional external cardioversion of atrial fibrillation. JACC 1996; 28: 994-999.

[18]

Multicenter low energy transvenous atrial defibrillation trial results in different subsets of atrial fibrillation. JACC 1997; 29: 750-755.

[19]

Testing different biphasic waveforms and capacitances: effect on atrial defibrillation threshold and pain perception. JACC 1996; 28: 695-699.

[20]

Low-energy cardioversion with epicardial wire electrodes: new treatment of atrial fibrillation after open heart surgery. Circulation 1998; 98: 883-886.

[21]

Internal cardioversion in two patients with atrial fibrillation refractory to external cardioversion. PACE 1996; 19: 872-875.

[22]

Cardioversión interna con choques de baja energía en fibrilación auricular resistente a cardioversión eléctrica externa. Rev Esp Cardiol 1999; 52: 105-112.