En esta revisión narrativa se presentan los fundamentos de la prevención cardiovascular, las diferentes estrategias de prevención existentes, así como los instrumentos de estimación del riesgo cardiovascular y su implantación en la práctica clínica diaria, teniendo en cuenta la realidad asistencial de dos países como Cuba y España. Finalmente se presentan las limitaciones que tienen las funciones de riesgo cardiovascular y las líneas futuras de investigación existentes.

Keywords

Palabras clave:

cardiopatía isquémica.

enfermedades cardiovasculares.

infarto agudo de miocardio.

REgistre GIroní del COR.

Systematic Coronary Risk Evaluation.

La epidemiología cardiovascular empezó en los años treinta del siglo xx como consecuencia de los cambios observados en las causas de mortalidad de la población general. En 1932, Wilhelm Raab1 describió la relación existente entre la dieta y la cardiopatía isquémica (CI), y en 1953 Angel Keys2 describió la asociación entre las concentraciones de colesterol y la mortalidad por CI en diversas poblaciones. A mediados del siglo xx se pusieron en marcha varios estudios epidemiológicos3–7 para aclarar las causas de las enfermedades cardiovasculares (ECV). En esa época se desconocían las causas de estas enfermedades y se consideraba que su aparición era fruto de la fatalidad y el destino. Los investigadores del estudio de Framingham acuñaron el término «factor de riesgo»8, que posteriormente se definió como un elemento o una característica mensurable que tiene relación causal con un aumento de frecuencia de una enfermedad y constituye un factor predictivo independiente y significativo del riesgo de sufrir la enfermedad de interés9,10. El descubrimiento de estos «factores» asociados con la aparición de la enfermedad supuso un cambio en el ejercicio de la medicina, que pasó de la fatalidad del destino al conocimiento de las causas, la identificación de los individuos con mayor riesgo y, finalmente, la prevención de la enfermedad.

Hoy somos conscientes de que la prevención de las enfermedades cardiovasculares es una pieza importante de las políticas de salud por diferentes motivos11:

- 1.

Estas enfermedades ocasionan una gran morbimortalidad y son la principal causa de muerte prematura en la mayoría de las poblaciones de cinco de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)12.

- 2.

Generalmente están relacionadas con la arteriosclerosis, un proceso crónico que ya se inicia intraútero pero que da sus manifestaciones clínicas en la edad media de la vida, cuando el proceso ya está muy avanzado.

- 3.

En ocasiones la primera manifestación clínica es la muerte o un acontecimiento grave, como el infarto agudo de miocardio (IAM) o el ictus.

- 4.

La aparición de la enfermedad está relacionada con estilos de vida y factores de riesgo modificables, cuya modificación y control reduce la incidencia de la enfermedad, es decir, se puede prevenir. Recientemente hemos estimado que el 51% de la reducción de la mortalidad coronaria observada en España en el periodo 1988–2005 está relacionado con el control de los factores de riesgo cardiovascular13.

En esta revisión narrativa trataremos varios aspectos relevantes sobre la prevención cardiovascular: la magnitud del problema de las ECV, las estrategias de prevención existentes, los instrumentos de estimación del riesgo cardiovascular, la interpretación de los resultados y su implantación en la práctica clínica teniendo en cuenta las diferencias que existen entre países, presentando datos concretos y actualizados de Cuba y España y, finalmente, las limitaciones de estos instrumentos.

MAGNITUD DEL PROBLEMA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARESSegún la OMS, las ECV supusieron el 30% del total mundial de muertes en el año 200514, pues causaron casi 17,5 millones de fallecimientos, el 80% de ellos en países con ingresos bajos o medianos. Se prevé que las muertes por enfermedades no transmisibles (la mitad de las cuales serán por ECV) aumentarán en un 17% entre 2006 y 2015, mientras que la mortalidad por el conjunto de enfermedades infecciosas, deficiencias nutricionales y trastornos maternos y perinatales disminuirá en un 3%15,16. En Europa se estima que las ECV causaron 4,3 millones de muertes en 2008, 2 millones en la Unión Europea17. En España, este grupo de enfermedades causó 120.053 muertes en 2009 (el 31,2% del total de muertes) y la enfermedad isquémica del corazón continúa siendo la principal causa individual de muerte (el 9,3% del total de muertes), seguida de las enfermedades cerebrovasculares, con el 8,1%18, y ocasionan gran morbilidad19.

En Cuba, las ECV representan la primera causa de muerte desde al menos 1970, cuando comenzaron las series cronológicas de mortalidad ajustada por edad. En 2008, este grupo de enfermedades fue causa del 42% de las muertes. La enfermedad isquémica coronaria es también la principal causa de muerte cardiovascular, seguida de las enfermedades cerebrovasculares.

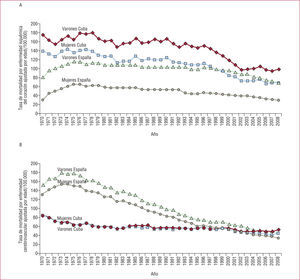

En estos últimos 40 años (fig. 1A), la mortalidad por CI ha sido más alta en Cuba que en España, y en los dos países se observa un pico de máxima mortalidad por esta causa a mediados de la década de los setenta, con descenso a partir de entonces. Este descenso ha sido muy importante en Cuba entre 1995 y 2005, coincidiendo, entre otros factores, con mejoras en el tratamiento del IAM20 y la disminución en la prevalencia de algunos factores de riesgo como la obesidad durante la grave crisis socioeconómica cubana21. Respecto a las tendencias en la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, se observa que ha sido históricamente mayor en España que en Cuba (fig. 1B), aunque en España se ha observado un gran descenso en la mortalidad por esta causa en los últimos 35 años, hasta un tercio de la observada a mediados de los años setenta, con lo que se ha igualado con la registrada en Cuba.

Este grupo de enfermedades supuso un gasto en los países de la Unión Europea de 192.000 millones de euros, es decir, 223 euros anuales per cápita17. En España, el coste anual per cápita es de 130 euros y supone el 7% del coste sanitario total17.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAREl objetivo de los programas de prevención es reducir la incidencia poblacional de la ECV mortal y no mortal y, si esta ya ha aparecido, reducir la incidencia de recidivas.

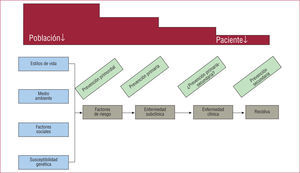

Clásicamente se ha clasificado la prevención cardiovascular en tres fases según el desarrollo o la presencia de la enfermedad (fig. 2):

- 1.

Prevención primordial. Tiene como objetivo evitar o reducir la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular y de la enfermedad actuando sobre los estilos de vida y el entorno ambiental y social de la población. Generalmente, la población diana es toda la población; un ejemplo de este tipo de prevención sería la reducción del consumo poblacional de sal mediante medidas legislativas que limiten la cantidad de sal de los productos alimenticios, como se está haciendo en Reino Unido22.

- 2.

Prevención primaria. Tiene como objetivo evitar o retrasar la aparición de la enfermedad actuando sobre el control de los factores de riesgo cardiovascular conocidos11,23,24.

- 3.

Prevención secundaria. Tiene como objetivo evitar o retrasar la aparición de complicaciones y recidivas de la enfermedad mediante tratamientos farmacológicos, invasivos o estilos de vida que se hayan demostrado eficaces. En algunas ocasiones se diferencia entre prevención secundaria y terciaria, pero ambas tienen el mismo objetivo. Un ejemplo son los programas existentes de rehabilitación integral de los pacientes con CI25.

Aunque esta clasificación tiene su validez, hay que tener en cuenta que la ECV generalmente está causada por la arteriosclerosis, un proceso crónico que se inicia ya intraútero y suele dar sus manifestaciones clínicas en edades media y avanzada. Como en todo proceso crónico, en ocasiones establecer las fronteras entre los diferentes estadios del proceso evolutivo no es fácil; por ejemplo, en caso de detectar una enfermedad subclínica en un paciente asintomático, ¿las estrategias de prevención son primarias o secundarias?

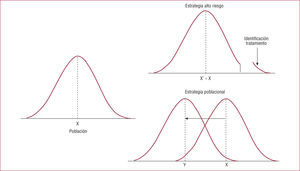

En esta revisión nos centraremos en la prevención primaria. En ella se han definido también dos grandes tipos de estrategias posibles (fig. 3), cada una con sus ventajas e inconvenientes (tabla 1), que no son excluyentes, sino complementarias26:

- 1.

La estrategia poblacional, basada en la idea de Geoffrey Rose de que la estrategia preventiva más efectiva es desplazar la distribución de los factores de riesgo hacia la izquierda27, ya que las diferencias en la distribución de los factores de riesgo entre poblaciones son más importantes que las diferencias existentes entre individuos de una misma población. Si conocemos las causas de la enfermedad y se puede erradicarlas total o parcialmente, como por ejemplo el caso del consumo de sal antes mencionado22 o la legislación sobre el consumo de tabaco en lugares públicos28,29, este tipo de estrategias, que en ocasiones también se puede considerar como prevención primordial, tiene gran impacto en la salud de la población.

- 2.

La estrategia de alto riesgo, que se fundamenta en la identificación de individuos de alto riesgo, incluidos generalmente los familiares de personas con la enfermedad y el grupo de personas que ya la padecen, y en establecer medidas preventivas para controlar los factores que aumentan el riesgo en esas personas.

Ventajas e inconvenientes de las diferentes estrategias de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular

| Poblacional | Alto riesgo | |

| Ventajas |

|

|

| Inconvenientes |

|

|

Adaptado de Rose27.

Por último, no tenemos que olvidar que la estrategia poblacional, en ocasiones, se puede centrar en la identificación de la denominada población vulnerable, ese subgrupo que dentro de una población tiene mayor riesgo de enfermar y requiere estrategias específicas de prevención para evitar las desigualdades existentes, generalmente sociales30. Sabemos que el nivel socioeconómico se asocia con el riesgo de infarto agudo de miocardio31, que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular es más elevada en los grupos más desfavorecidos y que, aunque hay datos que indican que en los últimos años han desaparecido las diferencias entre niveles socioeconómicos en el conocimiento, el tratamiento y el control de los factores de riesgo clásicos, han aumentado las diferencias en cuanto a los estilos de vida cardiosaludables, como el consumo de tabaco, la práctica de actividad física y la obesidad32. En este sentido, habría que identificar las causas de estas diferencias e instaurar medidas en esa población más vulnerable para erradicarlas.

INSTRUMENTOS DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULARComo hemos mencionado previamente, en la práctica se utilizan las dos estrategias de prevención. Desde las políticas de salud pública se implementan políticas de prevención primordial y poblacional, y desde la práctica clínica, medidas de prevención dirigidas a la población de alto riesgo.

En la práctica clínica diaria, para identificar a los individuos de alto riesgo, se utiliza una aproximación oportunista, en la que se realiza un cribado del riesgo cardiovascular en todas las personas que contactan con el sistema sanitario para identificar a quienes tienen riesgo elevado y establecer en este subgrupo medidas preventivas individualizadas más intensivas.

Este cribado poblacional oportunista se fundamenta en las funciones de riesgo cardiovascular. El riesgo de sufrir una ECV es multifactorial y aditivo, de manera que, a medida que vamos acumulando factores de riesgo, la probabilidad de tener la enfermedad también aumenta exponencialmente. Estas funciones no son más que ecuaciones matemáticas, basadas en el grado de exposición a los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la edad y el sexo, que utilizan la magnitud de la asociación entre estos factores y el riesgo de sufrir la ECV para estimar la probabilidad futura de contraer tales enfermedades. Hay datos que indican que el cálculo del riesgo absoluto de sufrir la enfermedad es más válido cuando se utilizan estos modelos matemáticos que cuando se utiliza la evaluación subjetiva del médico33,34. Además, si se tiene en cuenta los factores de riesgo aislados, también se produce una peor clasificación de los pacientes que con las funciones de riesgo35.

El estudio de Framingham fue pionero en el desarrollo y el cálculo de esta probabilidad. Uno de los retos iniciales fue desarrollar los métodos matemáticos para calcular esta probabilidad basándose en los datos recogidos en el seguimiento de la cohorte inicial. En 1967, mediante modelos discriminantes, se publicó la primera función de Framingham36; posteriormente ya se utilizaron modelos de regresión logística para la estimación del riesgo cardiovascular37; finalmente, se utilizan modelos de supervivencia para estimar el riesgo coronario38–40, cerebrovascular41 y cardiovascular (incluye coronario, cerebrovascular, arteriopatía periférica e insuficiencia cardiaca)42 en un periodo generalmente de 10 años. Más recientemente, los investigadores de Framingham también han presentado una función para estimar el riesgo cardiovascular a 30 años43 y el riesgo coronario44, cerebrovascular45 y cardiovascular46 durante toda la vida. En la práctica clínica, la función más utilizada es la de Wilson, que calcula el riesgo de acontecimientos coronarios «duros» (infarto de miocardio mortal y no mortal y muerte coronaria) a 10 años según la exposición a los factores de riesgo en diferentes categorías39.

Una de las limitaciones de estas funciones es que se han desarrollado en una población muy concreta del noreste de Estados Unidos y su validez en otras poblaciones es cuestionable. De hecho, múltiples estudios han demostrado que las funciones de riesgo de Framingham sobrestiman el riesgo en diferentes poblaciones, entre ellas la española47. Los investigadores de Framingham demostraron que la magnitud de la asociación entre los factores de riesgo y la aparición de enfermedad coronaria es similar en diferentes partes del mundo y que, para aplicar las funciones desarrolladas en Framingham a otras poblaciones, únicamente es necesario un proceso de calibración48. En este proceso, lo único que hay que conocer es la incidencia de la cardiopatía isquémica y la prevalencia y la distribución de los factores de riesgo cardiovascular en la población49. Además, se ha demostrado que este proceso de calibración es válido para la predicción de acontecimientos coronarios en la población de España49. En paralelo, se han desarrollado otras funciones de riesgo cardiovascular para la población general —las más conocidas y utilizadas se presentan en la tabla 211,50–57— y también algunas específicas para los individuos con hipertensión58,59 o diabetes60.

En España existen tres funciones calibradas disponibles: REgistre GIroní del COR (REGICOR)47,49 (Framingham calibrado), Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE)61, y Dislipemia, Obesidad y Riesgo Cardiovascular (DORICA)62 (Framingham calibrado) aunque, de momento, la única que ha demostrado su validez en una muestra independiente es la función REGICOR49. Existe también una función adaptada a la población de Navarra63.

INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE LAS FUNCIONES DE RIESGO CARDIOVASCULAREl cálculo de la probabilidad de contraer la enfermedad se puede interpretar de tres maneras diferentes:

- 1.

Estimación del riesgo absoluto de sufrir la enfermedad, generalmente en un periodo de 10 años. Es la interpretación más utilizada en la práctica clínica diaria y en la que se fundamentan las decisiones para definir el inicio de algunos tratamientos farmacológicos. Un riesgo absoluto del 12% indica que, de 100 personas con las mismas características que la persona analizada, 12 sufrirán un acontecimiento clínico generalmente en los próximos 10 años.

- 2.

Estimación del riesgo relativo de sufrir la enfermedad comparando el riesgo absoluto del individuo con el riesgo que presenta el grupo de la población de su edad y su sexo y con factores de riesgo óptimos. Es una de las interpretaciones recomendadas para personas jóvenes que, aunque expuestas a factores de riesgo cardiovascular, tienen un riesgo bajo por el gran peso de la edad en el cálculo del riesgo. En este grupo de población puede ser útil enfatizar que, aunque su riesgo es bajo, es X veces superior al de personas de su edad con los factores de riesgo a nivel óptimo.

- 3.

La estimación de la edad vascular42,64 es una interpretación relativamente reciente. La edad vascular es la edad a la que una persona con los factores de riesgo a nivel óptimo alcanzaría el riesgo que actualmente presenta el paciente. También es útil en personas jóvenes expuestas pero con riesgo bajo.

En la tabla 3 se presentan dos ejemplos de estas tres posibles interpretaciones utilizando la función REGICOR.

Funciones de riesgo cardiovascular más utilizadas en diferentes países

| Función | Población | Acontecimientos predichos | Variables predictoras |

| Framingham | Varones y mujeres de 35–74 años, Framingham, Estados Unidos | Diferentes periodos de predicción (1–4, 10, 30 años, toda la vida) | |

| Coronario3638-4044 | IAM, muerte por cardiopatía isquémica. Angina en algunas funciones (2, 4, 10 años, a lo largo de la vida) | Edad, sexo, colesterol total, cHDL, tabaco, diabetes, presión arterial. Algunas funciones incluyen cLDL y tratamientos de factores de riesgo | |

| Cerebrovascular4145 | Ictus, muerte por enfermedad cerebrovascular (a 10 años) | Edad, sexo, presión arterial, tratamiento HTA, diabetes, tabaco, enfermedad cardiovascular, fibrilación auricular, hipertrofia ventricular | |

| Arteriopatía periférica50 | Arteriopatía periférica (a 4 años) | Edad, sexo, colesterol total, presión arterial, tabaco, diabetes, cardiopatía isquémica | |

| Insuficiencia cardiaca51 | Insuficiencia cardiaca (a 4 años) | Edad, presión arterial, hipertrofia ventricular, cardiomegalia, capacidad vital, frecuencia cardiaca, presencia de soplo | |

| Fibrilación auricular52 | Fibrilación y aleteo (flutter) auricular | Edad, sexo, presión arterial | |

| Cardiovascular37424346 | (10, 30 años y a lo largo de la vida) | Edad, sexo, colesterol total, cHDL, presión arterial sistólica, tratamiento HTA, tabaco, diabetes | |

| Reynolds53,54 | Mujeres > 45 años y varones > 50 años, Estados Unidos | Acontecimientos cardiovasculares: infarto de miocardio, ictus isquémico, revascularización coronaria y muerte cardiovascular a 10 años | Edad, glucohemoglobina, tabaco, presión arterial sistólica, colesterol total, cHDL, proteína C reactiva, historia familiar de IAM en < 60 años |

| PROCAM55 | Varones de 35–64 años, Alemania | Acontecimientos coronarios agudos a 10 años | Edad, cLDL y cHDL, tabaco, presión arterial sistólica, historia familiar IAM, diabetes, triglicéridos |

| SCORE11 | Varones y mujeres de 35–64 años, Europa | Acontecimientos cardiovasculares mortales | Edad, sexo, tabaco, presión arterial sistólica, colesterol total/cHDL |

| QRISK | Varones y mujeres de 35–74 años, Reino Unido | Acontecimientos cardiovasculares: infarto de miocardio, cardiopatía isquémica, ictus y accidente isquémico transitorio | Edad, sexo, colesterol total/cHDL, índice de masa corporal, historia familiar de enfermedad cardiovascular, tabaco, presión arterial sistólica, tratamiento antihipertensivo, puntuación Townsed (privación económica) |

| Cardiovascular 10 años56 | |||

| Cardiovascular en la vida57 | |||

| España | |||

| Framingham calibrado REGICOR47,49 | Validado para varones y mujeres de 35–74 años | Acontecimientos coronarios a 10 años | |

| SCORE calibrado61 | Adaptado para varones y mujeres de 35–64 años | Acontecimientos cardiovasculares mortales | |

| Framingham calibrado DORICA62 | Adaptado para varones y mujeres de 25–64 años | Acontecimientos coronarios a 10 años | |

cHDL: colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad; HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio.

Ejemplos de las diferentes interpretaciones del riesgo obtenido mediante las funciones de riesgo cardiovascular

| Estimador de riesgo | Valor | Interpretación |

| Ejemplo 1. Varón de 35 años; colesterol total, 280 mg/dl; cHDL, 41 mg/dl; fumador; PAS, 143 mmHg; PAD, 89 mmHg | ||

| Riesgo absoluto coronario obtenido con la función de Framingham calibrada | 5,64% | De 100 varones con estas características, 6 sufrirán un acontecimiento coronario en los próximos 10 años |

| Riesgo relativo (comparado con el riesgo absoluto de un varón de su edad con factores de riesgo a nivel óptimo: 0,83%) | 6,80 | Tiene casi 7 veces más probabilidades de presentar un acontecimiento coronario que personas de su edad con niveles óptimos de factores de riesgo |

| Edad vascular | 75 años | Tiene el mismo riesgo que un varón de 75 años con factores de riesgo óptimos |

| Ejemplo 2. Mujer de 42 años; colesterol total, 245 mg/dl; cHDL, 48 mg/dl; no fumadora; PAS, 140 mmHg; PAD, 85 mmHg | ||

| Riesgo absoluto coronario obtenido con la función de Framingham calibrada | 1,95% | De 100 mujeres con estas características, 2 sufrirán un acontecimiento coronario en los próximos 10 años |

| Riesgo relativo (comparado con el riesgo absoluto de una mujer de su edad con factores de riesgo a nivel óptimo: 1,18%) | 1,65 | Tiene un 65% más probabilidades de sufrir un acontecimiento coronario que mujeres de su edad con niveles óptimos de factores de riesgo |

| Edad vascular | 47 años | Tiene el mismo riesgo que una mujer de 47 años con factores de riesgo óptimos |

cHDL: colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

La validez de las funciones de riesgo se fundamenta en su capacidad de diferenciar a los individuos que van a tener la enfermedad de los que no (discriminación) y en el correcto cálculo de la probabilidad de que ocurra un acontecimiento (calibración).

La discriminación es la capacidad de un modelo predictivo de diferenciar a los individuos que sufren un episodio de enfermedad de los que no. Generalmente se cuantifica utilizando el estadígrafo c, que es análogo al área bajo la curva de características operativas del receptor (ROC). Este valor es una estimación de la probabilidad de que un modelo asigne un riesgo más alto a los individuos que sufren la enfermedad en determinado periodo que a los que no48 y se basa esencialmente en la relación entre la sensibilidad y la especificidad de los diferentes puntos de corte de la probabilidad estimada por el modelo. Aunque este estadígrafo es importante, en los últimos años se está cuestionando su validez en modelos predictivos de enfermedad, ya que estos modelos calculan probabilidad65. De hecho, en la función de riesgo cardiovascular de Reynolds, gran parte de la capacidad discriminatoria de la función está determinada por la edad, que por sí sola ya permite obtener un estadígrafo c de 0,70; la inclusión de los demás factores de riesgo cardiovascular de forma individual permite llegar a valores de 0,74, y la de todos los factores de riesgo, a 0,7865.

La calibración mide el grado de coincidencia entre las probabilidades de aparición de la enfermedad predichas y las observadas realmente en el seguimiento de la cohorte. La calibración se evalúa por un parámetro que resume el grado en que los riesgos esperados y los observados coinciden dentro de cada decil de riesgo esperado; el estadígrafo más popular para evaluarla es el de Hosmer-Lemeshow.

SITUACIÓN EN ESPAÑA Y CUBAYa hemos mencionado que en España existen tres funciones calibradas disponibles: REGICOR47,49, SCORE61 y DORICA62, aunque la única validada es la función REGICOR49. Hay un debate abierto sobre qué función de riesgo utilizar66; algunas sociedades y comités científicos recomiendan utilizar la función SCORE23 y otras instituciones recomiendan utilizar REGICOR67–69, pero no es objeto de esta revisión tratar este tema. A pesar de este debate y las recomendaciones existentes, la realidad es que las funciones de riesgo se utilizan poco en la práctica clínica diaria70.

En Cuba no se dispone actualmente de una función de riesgo cardiovascular calibrada o propia y hay pocos trabajos sobre la estimación del riesgo cardiovascular en la población cubana71–73. Sin embargo, sí hay datos sobre la prevalencia y la distribución de factores de riesgo cardiovascular y algún dato preliminar sobre la incidencia de IAM en la población cubana.

En Cuba se han realizado diferentes estudios para determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. En la tabla 4 se presentan los resultados de algunos de los estudios en los que se incluyó a más de 1.000 participantes71,74–76. Las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo (ENFR) I y II también han aportado datos importantes. En la ENFR II de 2001, se observó una prevalencia del 32, el 36,5 y el 32,6% de tabaquismo, sedentarismo e hipertensión arterial, respectivamente, así como que diariamente sólo el 14,5% de la población consumía vegetales y el 14,4%, frutas77. Recientemente ha finalizado la recogida de los datos de la ENFR III, y hay expectación en la comunidad médica cubana por conocer sus principales resultados. Las ENFR han permitido trazar las políticas para mejorar el estado de salud de la población cubana hasta el año 201577,78.

Prevalencia de factores de riesgo en algunos de los estudios cubanos con más de 1.000 participantes

| Corynthia71 | CARMEN I74,75 | 10 de Octubre76 | 10 de Octubre76 | |

| Periodo | 2008-2009 | 2001-2002 | 1994 | 1988 |

| Participantes, n | 1.287 | 1.662 | 2.535 | 3.011 |

| Ámbito geográfico | Ciudad de La Habana | Cienfuegos | Ciudad de La Habana | Ciudad de La Habana |

| Edad (años) | 40-70 | 15-74 | 30-70 | 25-64 |

| Varones, % | 35,2 | 44,3 | — | 40,5 |

| Prevalencia de factores de riesgo, % | ||||

| Hipertensión | 25,0 | 20,1 | 32,8 | 27,4 |

| Diabetes mellitus | 7,1a | 3,3 | 4,7 | 4,9 |

| Tabaquismo | 24,5 | 31,3 | 33,6 | 43,3 |

| Hipercolesterolemia | 18,3b | — | 6,1c | 13,8c |

| Hipertrigliceridemia | 36,0 | — | — | — |

| Obesidad | 20,0 | 11,3 | 6,3 | 18,8 |

CARMEN: Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de Enfermedades No transmisibles.

Comparación de algunos indicadores de salud de Cuba y España según el Reporte Mundial de 2010

| Indicador | Cuba | España | Cociente Cuba/España |

| Esperanza de vida al nacer 2008 | |||

| Varones | 76 | 78 | 0,97 |

| Mujeres | 79 | 84 | 0,94 |

| Ambos sexos | 77 | 81 | 0,95 |

| Esperanza de vida sana 2007 | |||

| Varones | 68 | 71 | 0,96 |

| Mujeres | 71 | 76 | 0,93 |

| Ambos sexos | 69 | 74 | 0,93 |

| Tasa de mortalidad de adultos (entre los 15 y los 60 años, cada 1.000 habitantes) | |||

| Varones 2008 | 122 | 102 | 1,20 |

| Mujeres 2008 | 81 | 43 | 1,88 |

| Ambos sexos 2008 | 102 | 72 | 1,42 |

| Tasa de mortalidad normalizada por edad, por causas (cada 100.000 habitantes) 2004 | |||

| Transmisibles | 49 | 24 | 2,04 |

| No transmisibles | 437 | 379 | 1,15 |

| Traumatismos | 50 | 30 | 1,70 |

| Cociente no transmisibles/transmisibles | 8,92 | 15,8 | 0,56 |

| Distribución de los años de vida perdidos por causas generales, % | |||

| Transmisibles | 9 | 7 | 1,29 |

| No transmisibles | 75 | 81 | 0,93 |

| Cociente no transmisibles/transmisibles | 8,3 | 11,6 | 0,7 |

| Obesidad en > 15 años 2000–2009 (varones), % | 8 | 15,7 | 0,5 |

| Obesidad en > 15 años 2000–2009 (mujeres), % | 15,4 | 15,4 | 1 |

| Tabaquismo 2006 (varones), % | 42,9 | 37 | 1,15 |

| Tabaquismo 2006 (mujeres), % | 29,4 | 27,2 | 1,08 |

| Consumo de alcohol en > 15 años 2005 (l/persona) | 4,5 | 10 | 0,45 |

| Densidad de médicos (cada 10.000 habitantes) | 64 | 38 | 1,68 |

| Camas hospitalarias (cada 10.000 habitantes) 2000-2009 | 60 | 34 | 1,76 |

| Gasto total en salud como % del PIB 2007 | 10,4 | 8,5 | 1,22 |

| GGS per cápita (dólares internacionales) 2007 | 875 | 1.917 | 0,46 |

| Razón GGS/esperanza de vida al nacer | 11,4 | 23,7 | 0,48 |

GGS: gasto del gobierno en salud; PIB: producto interior bruto.

En Cuba están bien establecidas las estrategias para una adecuada vigilancia de las ECV79,80, pero las estadísticas vitales de la morbilidad por cardiopatía isquémica son limitadas81. La información procede básicamente de los certificados de defunción y las altas hospitalarias; estas se estiman a partir de una muestra probabilística de 35 centros representativa de todos los hospitales del país82. Por esta razón, la creación de un registro nacional de IAM se encuentra en la agenda del Ministro de Salud Pública de Cuba83.

Recientemente hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo, con el objetivo de crear las bases para un registro poblacional de IAM en Cuba, en la población de 45 a 74 años del municipio de Santa Clara durante los años 2007 y 200884,85, utilizando la metodología MONItoring Trends and Determinants in CArdiovascular Disease Project (MONICA). La tasa de incidencia de IAM acumulada y estandarizada fue 433/100.000 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%], 365501) entre los varones y 195/100.000 (IC 95%, 152–237) entre las mujeres. La tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) fue 242 (IC 95%, 192–292) varones y 120 (IC 95%, 87–153) mujeres. Las tasas poblacionales de letalidad por IAM a 28 días de varones y mujeres fueron del 56,4 y el 62,6%, respectivamente. Esta letalidad es similar a la observada por Landrove Rodríguez en 2010 y superior a la observada por Armas Rojas et al86, aunque esos autores no utilizaron la metodología MONICA. En el registro de Santa Clara, la mayoría de los casos mortales (65,6%) ocurrieron fuera del hospital, tendencia que fue mayor entre los varones (73,9%) que entre las mujeres (51,0%). Estos datos también están en la misma línea de los resultados del estudio SUCADES I (SUdden CArdiac DEath Study I), realizado en un municipio de Ciudad de La Habana, en el que se identificó que, en una población de 210.000 habitantes con 5.098 muertes por causa natural, 474 fueron muertes súbitas, fundamentalmente extrahospitalarias87. Sería de gran utilidad continuar y completar este registro poblacional de IAM de Santa Clara para complementar los datos de vigilancia epidemiológica ya disponibles.

Aunque Cuba y España tienen nexos étnicos y culturales que datan de hace más de 500 años y presentan una esperanza de vida al nacer similar (78 y 81 años, respectivamente), a pesar de tener marcadas diferencias en su desarrollo socioeconómico, hay pocas investigaciones colaborativas entre los dos países. En este sentido, investigadores de REGICOR y el Cardiocentro Ernesto Che Guevara de Santa Clara, Cuba, hemos realizado incipientes colaboraciones, en las que se ha obtenido algunos resultados interesantes, como:

- 1.

Un peor perfil lipídico en la muestra cubana pese a tener menor riesgo cardiovascular total que la española88. Dueñas Herrera et al72 también identificaron una elevada prevalencia de dislipemia en una población de La Habana de bajo riesgo cardiovascular. Estos hallazgos podrían estar en relación con los hábitos alimentarios de la población cubana89.

- 2.

Una elevada mortalidad por cardiopatía isquémica en las mujeres cubanas —sobre todo en edades entre 15 y 60 años—, sin aparente correspondencia con la prevalencia de factores de riesgo90.

- 3.

Las potenciales ventajas en la estratificación de riesgo cardiovascular de la valoración conjunta de medidas antropométricas y el nivel de actividad física91.

Comparación de algunos indicadores de salud de Cuba y España según el Reporte Mundial de 2010

| Indicador | Cuba | España | Cociente Cuba/España |

| Esperanza de vida al nacer 2008 | |||

| Varones | 76 | 78 | 0,97 |

| Mujeres | 79 | 84 | 0,94 |

| Ambos sexos | 77 | 81 | 0,95 |

| Esperanza de vida sana 2007 | |||

| Varones | 68 | 71 | 0,96 |

| Mujeres | 71 | 76 | 0,93 |

| Ambos sexos | 69 | 74 | 0,93 |

| Tasa de mortalidad de adultos (entre los 15 y los 60 años, cada 1.000 habitantes) | |||

| Varones 2008 | 122 | 102 | 1,20 |

| Mujeres 2008 | 81 | 43 | 1,88 |

| Ambos sexos 2008 | 102 | 72 | 1,42 |

| Tasa de mortalidad normalizada por edad, por causas (cada 100.000 habitantes) 2004 | |||

| Transmisibles | 49 | 24 | 2,04 |

| No transmisibles | 437 | 379 | 1,15 |

| Traumatismos | 50 | 30 | 1,70 |

| Cociente no transmisibles/transmisibles | 8,92 | 15,8 | 0,56 |

| Distribución de los años de vida perdidos por causas generales, % | |||

| Transmisibles | 9 | 7 | 1,29 |

| No transmisibles | 75 | 81 | 0,93 |

| Cociente no transmisibles/transmisibles | 8,3 | 11,6 | 0,7 |

| Obesidad en > 15 años 2000–2009 (varones), % | 8 | 15,7 | 0,5 |

| Obesidad en > 15 años 2000–2009 (mujeres), % | 15,4 | 15,4 | 1 |

| Tabaquismo 2006 (varones), % | 42,9 | 37 | 1,15 |

| Tabaquismo 2006 (mujeres), % | 29,4 | 27,2 | 1,08 |

| Consumo de alcohol en > 15 años 2005 (l/persona) | 4,5 | 10 | 0,45 |

| Densidad de médicos (cada 10.000 habitantes) | 64 | 38 | 1,68 |

| Camas hospitalarias (cada 10.000 habitantes) 2000-2009 | 60 | 34 | 1,76 |

| Gasto total en salud como % del PIB 2007 | 10,4 | 8,5 | 1,22 |

| GGS per cápita (dólares internacionales) 2007 | 875 | 1.917 | 0,46 |

| Razón GGS/esperanza de vida al nacer | 11,4 | 23,7 | 0,48 |

GGS: gasto del gobierno en salud; PIB: producto interior bruto.

En la tabla 4 se presentan algunas comparaciones entre Cuba y España en algunos indicadores generales de salud. Llama la atención que, a pesar de las semejanzas en las tasas de esperanza de vida sana al nacer de Cuba y España, hay marcadas diferencias en las tasas de mortalidad de adultos entre los 15 y los 60 años12,90. Esta mayor mortalidad de la población cubana de 15 a 60 parece estar relacionada con una mayor probabilidad de morir de causas infecciosas y traumáticas, lo que se podría considerar un indicador de que en Cuba hay mayor potencial que en España para continuar aumentando la esperanza de vida al nacer.

LIMITACIONES DE LAS FUNCIONES DE RIESGO Y RETOS FUTUROSA pesar de su gran utilidad, las funciones de riesgo tienen una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta:

- 1.

La edad y el sexo tienen un gran peso en la capacidad discriminatoria de las funciones. Como ya hemos comentado, la edad y el sexo ya explican gran parte de la capacidad discriminatoria de las funciones de riesgo. Esta limitación probablemente esté relacionada con las características del estadígrafo que utilizamos para evaluar la validez discriminatoria de las funciones. El desarrollo de nuevos métodos estadísticos para modelizar la predicción del riesgo cardiovascular y evaluar la validez de estos modelos y la mejora mediante la incorporación de un nuevo biomarcador son un área de investigación muy activa actualmente92.

- 2.

Falsa seguridad en la población joven. Consecuencia de la anterior, a pesar de una exposición importante a factores de riesgo cardiovascular, las personas de edad joven tienen un riesgo bajo que puede dar una falsa seguridad en este subgrupo de la población. Para solucionar este problema, se han ideado diferentes aproximaciones y formas de interpretar los resultados de las funciones, como las presentadas en la tabla 2. Este punto es muy relevante, ya que la arteriosclerosis es un proceso crónico y progresivo que, aunque no dé manifestaciones clínicas, se pone en marcha en las etapas iniciales de la vida y la velocidad de esta progresión está determinada por la exposición a los factores de riesgo a lo largo de la vida.

- 3.

Su capacidad de discriminación es limitada en la población expuesta a niveles extremos de factores de riesgo (hipercolesterolemia familiar, hipertensión monogénica, etc.). En estos subgrupos de la población hay que tratar el factor de riesgo independientemente del riesgo cardiovascular.

- 4.

Cálculo del riesgo coronario frente al cálculo del riesgo cardiovascular total. Uno de los grandes debates en los últimos años sobre la función de riesgo clásica de Framingham es que únicamente calcula el riesgo de presentar acontecimientos coronarios, sin incluir otros acontecimientos cardiovasculares de interés (fundamentalmente ictus). Aunque se ha observado que una función de riesgo con los factores de riesgo clásicos (edad, sexo, colesterol total, presión arterial, tabaco, glucemia) predice bastante bien todos los acontecimientos cardiovasculares37,93, es una limitación de las funciones específicas. Las guías europeas actuales recomiendan el cálculo del riesgo cardiovascular total11, aunque también hay que señalar que la función SCORE que se recomienda sólo predice acontecimientos mortales sin incluir morbilidad cardiovascular. Los investigadores de Framingham han publicado diferentes funciones para el cálculo del riesgo cardiovascular a 10 años42, a 30 años43 y a lo largo de la vida46. De todos modos, hay que tener en cuenta que existen factores de riesgo diferentes, como la presencia de fibrilación auricular en el ictus, y que el peso de muchos de los factores comunes es diferente (p. ej., mayor relevancia de la presión arterial y menor del colesterol en el ictus que en la cardiopatía isquémica) y también que las decisiones terapéuticas para la prevención del riesgo cerebrovascular o coronario son diferentes.

- 5.

Cálculo del riesgo a 10 años o a lo largo de la vida. En los últimos años se han desarrollado funciones para estimar el riesgo cardiovascular a lo largo de toda la vida (tabla 4). Este tipo de funciones puede ser de gran utilidad, sobre todo en personas jóvenes.

- 6.

Puntos de corte para definir el riesgo alto. El riesgo es una variable continua y la definición de categorías y puntos de corte no deja de ser un criterio arbitrario. Una de las tareas pendientes es desarrollar métodos que tengan en cuenta los riesgos absolutos, la efectividad de las medidas preventivas, el coste-efectividad y los recursos disponibles para establecer estos puntos que van a definir finalmente la actitud terapéutica.

- 7.

Efecto de los tratamientos. La mayoría de las funciones no incorporan el efecto de los tratamientos, aunque algunas funciones más recientes sí que incluyen la interacción entre el tratamiento de los factores de riesgo y el nivel de exposición actual al factor de riesgo tratado, de manera que, a igualdad de exposición (p. ej., cifras de presión arterial iguales), la persona tratada tiene mayor riesgo de ECV que la no tratada.

- 8.

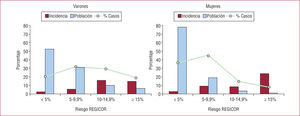

Sensibilidad escasa. Una de las grandes limitaciones de las funciones de riesgo es que, a pesar de su validez, gran parte de los acontecimientos cardiovasculares se presentan en el grupo de la población con riesgo moderado93 que, por ser muy numeroso en la población, aporta gran cantidad de casos (fig. 4). La evaluación de la incorporación de nuevos biomarcadores en las funciones de riesgo y la definición de la mejor estrategia secuencial en el cribado es otra de las líneas de investigación abiertas92,94.

Figura 4.Relación entre la incidencia de enfermedad coronaria en los diferentes niveles de riesgo coronario obtenidos mediante la función REGICOR, la proporción de la población que se encuentra en estos niveles de riesgo y el número de casos absolutos observados. Adaptado de Marrugat et al93.

(0.12MB).

Ninguno.

REGICOR, la proporción de la población que se encuentra en estos niveles de riesgo y el número de casos absolutos observados. Adaptado de Marrugat et al93.' title='Relación entre la incidencia de enfermedad coronaria en los diferentes niveles de riesgo coronario obtenidos mediante la función

REGICOR, la proporción de la población que se encuentra en estos niveles de riesgo y el número de casos absolutos observados. Adaptado de Marrugat et al93.' title='Relación entre la incidencia de enfermedad coronaria en los diferentes niveles de riesgo coronario obtenidos mediante la función