INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El propósito de este estudio ha sido valorar la eficacia de la tomogammagrafía miocárdica de esfuerzo-reposo con 99mTc-MIBI en la predicción de la mejoría de la contractilidad ventricular izquierda posrevascularización.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se valoró una serie prospectiva y consecutiva de 82 pacientes (59 ± 9 años, 12 mujeres) que tenían algún segmento con alteración severa de la contractilidad y que fueron sometidos a revascularización coronaria mediante cirugía (n = 64) o angioplastia (n = 18). A todos los pacientes se les practicó una tomogammagrafía de reposo con 99mTc-MIBI y a 40 de estos pacientes también se les practicó una tomogammagrafía de esfuerzo. Antes y a los 3-6 meses de la revascularización se practicó una ventriculografía isotópica en equilibrio de tres proyecciones. Se valoró la mejoría de la contractilidad segmentaria posrevascularización en relación con la cuantificación de la captación de 99mTc-MIBI en reposo y con la presencia de reversibilidad (captación en esfuerzo < captación en reposo).

RESULTADOS: El valor medio de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no se modificó tras la revascularización (41,1 ± 14,5% frente a 41,8 ± 15,7%). En el control posrevascularización se observó una mejoría de la contractilidad en un 40% (113/282) de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia. La reversibilidad esfuerzo-reposo y un valor de captación en reposo > 30% fueron criterios que se observaron en un 62 (p = 0,002) y un 89% (p < 0,0001), respectivamente, de los segmentos que demostraron mejoría de la contractilidad posrevascularización.

CONCLUSIÓN: Para el 99mTc-MIBI SPET, la presencia de reversibilidad esfuerzo-reposo y un grado de captación en reposo > 30% son criterios predictivos de recuperación contráctil posrevascularización.

Palabras clave

Enfermedad coronaria

Gammagrafía

Hibernación

Revascularización

Tomografía

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico, tiene un gran interés la detección de miocardio con severa depresión contráctil y preservación de la viabilidad, que constituye la situación denominada hibernación y que sólo puede resolverse cuando se restaura el flujo coronario 1-3.

Aunque existen diversos métodos isotópicos para la detección de miocardio viable, se acepta que el "patrón oro" para su diagnóstico es el estudio del metabolismo miocárdico con tomografía por emisión de positrones (PET) 4-8. Ahora bien, esta exploración es muy costosa y, por otro lado, numerosos estudios han constatado unos resultados comparables a los de la PET con los trazadores emisores de fotón único (SPET) 9-30.Los estudios en los que se ha empleado 201Tl como radiotrazador han comprobado que el criterio de una captación superior al 50% con respecto a la máxima captación miocárdica es útil en el establecimiento de los límites entre las regiones mayoritariamente viables y aquellas en las que predomina la cicatriz 10-12,21,24. En diversos trabajos en los que se ha utilizado el 99mTc-MIBI, se ha observado una menor captación de este trazador con respecto al 201Tl reinyección o reposo-redistribución 25,26 y una infraestimación de la extensión de miocardio viable cuando se comparan sus resultados con los de la 18F-fluordesoxiglucosa 27-29. Ahora bien, la mayoría de estos estudios adolecen de una valoración de la contractilidad posrevascularización como patrón de referencia y, por otra parte, otras series han puesto de manifiesto una eficacia diagnóstica similar entre el 201Tl y el 99mTc-MIBI 30.

El objetivo del presente estudio fue, por tanto, analizar la eficacia de la tomografía de perfusión miocárdica realizada con 99mTc-MIBI para la predicción de recuperabilidad contráctil posrevascularización. PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes

Se estudió una serie de 97 pacientes de forma prospectiva y consecutiva con los siguientes criterios de inclusión:

- Pacientes programados para revascularización miocárdica total (cirugía o angioplastia).

- Existencia de al menos un segmento con hipocinesia severa, acinesia o discinesia en la ventriculografía isotópica.

- Ausencia de otras enfermedades cardíacas como valvulopatías, miocardiopatías y bloqueo de rama izquierda.

- En los pacientes con infarto previo se exigió un intervalo mínimo de un mes para el inicio de las exploraciones del protocolo.

- En los pacientes con angina inestable se exigió un mínimo de tres días desde el inicio de la deambulación para comenzar las exploraciones del protocolo.

Se excluyeron 15 pacientes que presentaron incidencias graves desde la evaluación inicial a la final: 8 fallecimientos, 2 con evidencia de oclusión de los vasos revascularizados y 5 por constatación de una necrosis miocárdica, definida por criterios clínicos, electrocardiográficos, enzimáticos y/o gammagráficos (detección de necrosis aguda con gammagrafía con 99mTc-pirofosfatos).

En la tabla 1 se exponen las características clínicas y ergométricas de los 82 pacientes incluidos finalmente en el estudio. Setenta pacientes tenían antecedentes de infarto de miocardio previo (33 de localización anterior, 32 de localización inferior y 5 sin onda Q). Considerando como significativas las estenosis coronarias superiores al 50%, 40 pacientes tenían enfermedad coronaria de tres vasos, 24 de dos vasos (13 en descendente anterior y coronaria derecha; 9 en descendente anterior y circunfleja; 1 en coronaria derecha y circunfleja; 1 en tronco común y descendente anterior) y 18 de un vaso (16 en descendente anterior, 1 en circunfleja y 1 en coronaria derecha).

La indicación de la práctica de una prueba de esfuerzo fue a criterio del clínico responsable del paciente, ya que la inclusión en el presente protocolo se basaba únicamente en la tomogammagrafía de reposo. No hubo diferencias significativas entre los grupos de pacientes estudiados sólo en reposo o con esfuerzo-reposo (tabla 1).

Métodos

Características del estudio

Estudio clínico multicéntrico abierto y prospectivo en el que participaron 11 hospitales españoles. El protocolo fue aprobado por el comité ético de cada uno de los hospitales participantes.

Protocolo de estudio

Se realizó una ventriculografía isotópica de 3 proyecciones y una 99mTc-MIBI SPET en reposo y de esfuerzo (a criterio del cardiólogo clínico responsable del enfermo) antes de la revascularización. El intervalo máximo entre las exploraciones y la revascularización no superó los 3 meses. Entre 3 y 6 meses después de la revascularización se repitió la ventriculografía isotópica en todos los pacientes.

Los resultados de las exploraciones fueron evaluados, por dos exploradores expertos, en el hospital central, en orden a homogeneizar los criterios de valoración.

99mTc-MIBI SPET

Todas las exploraciones tomográficas se realizaron en gammacámaras de un solo cabezal (Elscint, Ge-neral Electric y Siemens), con órbita circular de 180 grados desde la oblicua anterior derecha a la oblicua posterior izquierda con adquisiciones en modo discontinuo (step and shot), empleándose colimadores de baja energía y alta resolución. Los controles de calidad, sistemas de normalización y elección de filtros de la retroproyección fueron los habituales en los estudios de perfusión miocárdica de cada uno de los centros participantes.

A todos los enfermos se les administró una dosis de 99mTc-MIBI en reposo (15 mCi). A 40 pacientes se les practicó una prueba de esfuerzo máxima subjetiva con bicicleta ergométrica. En estos enfermos, el estudio esfuerzo/reposo se llevó a cabo mediante un protocolo largo (días separados, con dosis iguales a 15 mCi). La detección se realizó a los 60-90 min de la inyección del radiotrazador.

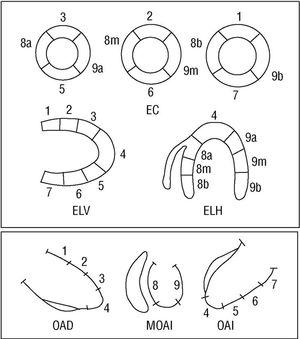

Se generaron cortes en los tres planos habituales: eje corto y ejes largos horizontal y vertical. El ventrículo izquierdo se dividió en 9 segmentos (fig. 1) y se realizó una valoración cuantitativa de la captación en esfuerzo y reposo (fig. 2):

Fig. 1. Segmentos en que fue dividido el ventrículo izquierdo en la tomogammagrafía miocárdica y en la ventriculografía isotópica. EC: eje corto; ELH: eje largo horizontal; ELV: eje largo vertical; OAD: oblicua anterior derecha; MOAI: mejor oblicua anterior iquierda; OAI: oblicua anterior izquierda.

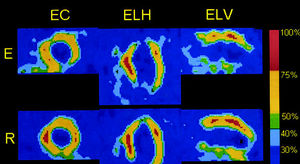

Fig. 2. Cuantificación del 99mTc-MIBI SPECT en esfuerzo (E) y reposo (R) en un paciente con fracción de eyección del 19% y criterios de viabilidad. Puede observarse cómo existe reversibilidad (captación en reposo > esfuerzo) en las regiones anterior, septal, apical e inferior y criterios de viabilidad (captación > 30%) en todos los segmentos de la imagen de reposo. EC: eje corto; ELH: eje largo horizontal; ELV: eje largo vertical.

- Grado 1: captación entre el 76 y el 100% de la máxima.

- Grado 2: captación entre el 51 y el 75% de la máxima.

- Grado 3: captación entre el 41 y el 50% de la máxima.

- Grado 4: captación entre el 30 y el 40% de la máxima.

- Grado 5: captación inferior al 30% de la máxima.

Se consideró que existían criterios de reversibilidad cuando la captación de reposo era superior a la de esfuerzo al menos en un grado.

Ventriculografía isotópica

Tras el marcaje de hematíes se realizaron tres adquisiciones de 24-32 imágenes/ciclo en las proyecciones: mejor oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha a 20 grados y oblicua anterior izquierda a 70 grados. Se obtuvo el valor de la fracción de eyección y se analizó la contractiliadad segmentaria mediante análisis visual en modo cine del ciclo cardíaco representativo y con las imágenes de amplitud y fase en color (análisis de Fourier).

Se estableció uno de los siguientes grados en cada uno de los 9 segmentos que se exponen en la figura 1:

- 1: normal.

- 2: hipocinesia leve/moderada.

- 3: hipocinesia severa.

- 4: acinesia.

- 5: discinesia.

Se valoró, sobre la base de las imágenes dinámicas y paramétricas, si existía mejoría, deterioro o ausencia de cambios entre el estudio pre y posrevascularización, con desconocimiento del resultado de la tomogammagrafía.

Método de valoración

Los segmentos de la tomogammagrafía miocárdica y de la ventriculografía isotópica se asignaron a territorios dependientes de las arterias coronarias epicárdicas y a los vasos repermeabilizados según la siguiente concordancia:

Segmentos 1, 2, 3 (anteriores) y 8 (septal) dependientes de la arteria descendente anterior. Segmentos 5, 6 y 7 (inferiores) dependientes de la arteria coronaria derecha. El segmento 9 (lateral) se asignó a la arteria circunfleja y el segmento 4 (apical) se consideró dependiente de cualquiera de los vasos. Un segmento se consideró revascularizado cuando se había practicado la angioplastia o el injerto aortocoronario al vaso coronario que le fue asignado.

De los segmentos con severo trastorno de la contractilidad (grados 3, 4 y 5 en la ventriculografía isotópica) se definieron como viables aquellos que mejoraron un grado tras la revascularización, excepto el grado 5, que debía pasar a un grado 3 como mínimo para que se considerara como recuperación contráctil.

Análisis estadístico

Para analizar el cambio de la fracción de eyección tras la revascularización se aplicó la prueba de la t de Student para datos apareados. Para la comparación de dos variables categóricas, como en el caso del estudio de la relación entre el grado de captación o la presencia de reversibilidad y la mejoría de la contractilidad, se utilizó la prueba de la χ2 de Pearson. En todas las pruebas de contraste de hipótesis se utilizó un nivel de significación de 0,05. RESULTADOS

Función ventricular global

En las ventriculografías isotópicas no hubo diferencias significativas entre la FE prerrevascularización (41,1 ± 14,5%) y la FE posrevacularización (41,8 ± 15,7). En un 58% de los pacientes no se observaron cambios significativos de la FE, ya que la diferencia entre los valores pre y posrevascularización no difirieron más de 5 puntos. Un 24% de los pacientes incrementaron más de 5 puntos el valor de la FE posrevascularización, y en un 18% se objetivó un descenso superior a 5 puntos de la FE.

El comportamiento de la FE después de la revascularización de los 24 pacientes con una FE prerrevascularización < 35% fue muy similar. En un 50% no hubo cambios significativos, en un 21% se observó un aumento de la FE superior a 5 puntos y en un 29% la FE disminuyó más de 5 puntos.

Función ventricular regional

De un total de 738 segmentos analizados, 638 fueron revascularizados (86,4%). Doscientos ochenta y dos segmentos (38,2% con respecto al total) con severa disfunción contráctil (grados 3, 4 y 5 de contractilidad) fueron revascularizados.

Se objetivó una mejoría contráctil en el 40% (113/282) de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia que fueron revascularizados.

Cuantificación de la tomogammagrafía miocárdica en reposo

No se observaron diferencias significativas en cuanto a la mejoría de la contractilidad posrevascularización de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia cuando se utilizó el criterio clásico de considerar como viables los grados 1 y 2 de captación en reposo (captación > 50%), y como no viables los grados 3, 4 y 5 (captación < 50%). En cambio, sí que se observó una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparó el grado 5 de captación en reposo (captación < 30%) con respecto a los grados de captación 1, 2, 3 y 4 (captación > 30%) (p = 0,002) (tabla 2).

Un 41% de los segmentos con grado 3 de captación en reposo (40-50%) y un 37% con grado 4 (30-40%) mejoraron la contractilidad después de la revascularización, mientras que sólo lo hicieron un 20% de los segmentos con captación grado 5 (< 30%) (p = 0,01).

Reversibilidad esfuerzo-reposo

De los 40 pacientes a los que se practicó una prueba de esfuerzo, 32 recibían tratamiento con nitratos, 22 con betabloqueantes y 18 con antagonistas del calcio. Las características ergométricas de estos enfermos se exponen en la tabla 1.

Los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia que presentaron mejoría de la captación en reposo con respecto al esfuerzo, mejoraron su contractilidad en una proporción significativamente mayor (p < 0,0001) que aquellos segmentos que no demostraban reversibilidad (tabla 3). Así pues, de los 80 segmentos que experimentaron mejoría de la contractilidad, 50 (62%) presentaron reversibilidad entre esfuerzo y reposo, y de los 30 restantes, sólo 5 (un 6,2% con respecto al total) no tenían criterios de viabilidad en reposo (captación < 30%).

DISCUSIÓN

Aunque hay evidencia de que la revascularización coronaria puede mejorar la función ventricular en los pacientes con contractilidad segmentaria deprimi-da 1-3,31, existen pocos estudios que permitan evaluar el impacto clínico que puede tener determinar la existencia de miocardio viable en la recuperación funcional posrevascularización en la población que presenta trastornos de la contractilidad regional y que se somete a revascularización coronaria 32. En nuestra serie, sólo un 24% de los pacientes mejoraron su función global, hecho claramente relacionado con la proporción de segmentos revascularizados que mejoraron la contractilidad (40%). La variabilidad interensayo de la ventriculografía isotópica no creemos que pueda justificar estos resultados, puesto que ésta es una de las técnicas más reproducibles en la valoración de la FE 33. Las explicaciones que pueden invocarse para la baja tasa de recuperación funcional pueden ser varias: la existencia de una elevada proporción de zonas de cicatriz, transmural o subendocárdica; la restauración incompleta del flujo coronario; la existencia de un mal lecho vascular distal a la revascularización; la reoclusión del injerto; la reestenosis postangioplastia, o la necrosis peroperatoria 34,35. La práctica de un estudio gammagráfico de perfusión posrevascularización podría ayudar a descartar estas últimas posibilidades 36.

Captación miocárdica en reposo y recuperación funcional

La efectividad de los estudios de viabilidad con 99mTc-MIBI SPET en la situación clínica de disfunción sistólica crónica o de hibernación planteada en el presente trabajo es todavía objeto de discusión 30-32, a pesar de que se ha comprobado la correspondencia entre las zonas de cicatriz y el miocardio viable delimitadas mediante 99mTc-MIBI y los análisis histológicos 37-39.

En estudios con seguimiento postangioplastia o cirugía, Udelson et al 23 y Marzullo et al 14 obtuvieron un valor predictivo semejante entre el 201Tl y el 99mTc-MIBI, y otros autores 27-29 comprobaron que por debajo del 30% de captación no existían criterios de viabilidad con 18F-fluordesoxiglucosa, mientras que en el 30 y el 50% se observó viabilidad en una proporción del 29 al 50% de los segmentos. En nuestra serie hemos encontrado mejoría posrevascularización en un 89% de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia y captación de 99mTc-MIBI > 30%. La coexistencia de miocardio y cicatriz se da en proporciones variables y probablemente por este motivo no sea posible establecer un límite preciso entre las regiones recuperables o no cuando la captación está entre el 30 y el 50%. Nosotros hemos encontrado mejoría posrevascularización en un 41% de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia y captación de 99mTc-MIBI entre el 40 y el 50%, y en un 37% de los segmentos con captación entre el 30 y el 40%. De todo ello parece desprenderse que, probablemente, el umbral del 50% sea demasiado alto como valor mínimo de viabilidad, sobre todo cuando las imágenes tomográficas de perfusión han sido obtenidas con compuestos tecneciados, ya que una de las características de esta metodología es la obtención de imágenes de mayor contraste entre las zonas captantes y no captantes debido a la menor atenuación del 99mTc con respecto al 201Tl 40.

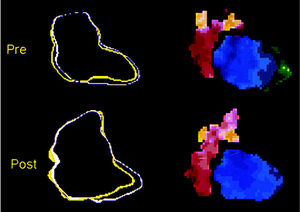

Fig. 3. Ventriculografía isotópica en equilibrio (proyección oblicua anterior derecha) antes (Pre) y después (Post) de la revascularización, correspondiente al paciente de la figura 2. Puede observarse la mejoría de la contractilidad en las imágenes de contornos ventriculares (izqda.). En las imágenes de fase (dcha.) se observa la normalización de la amplia zona de asincronismo antero-apical (en verde). Fracción de eyección prerrevascularización: 19%, fracción de eyección posrevascularización: 55%.

Reversibilidad de la captación entre esfuerzo y reposo y recuperación funcional

En los estudios de viabilidad con 201Tl se consideran viables todos aquellos segmentos en los que se observa reversibilidad entre la captación de esfuerzo y la de reposo, ya sea de redistribución o de reinyección. Paralelamente, diversos estudios han tratado de establecer un umbral idóneo de captación en reposo para predecir la recuperación contráctil 10,11,14. Existen, pues, dos criterios básicos para determinar la presencia de miocardio viable en un segmento con disfunción sistólica: reversibilidad y captación en reposo. En los estudios comparativos 201Tl/ 99mTc-MIBI, el criterio de reversibilidad ha proporcionado en general peores resultados para el trazador tecneciado 25,26, mientras que los resultados han sido prácticamente idénticos cuando se analizó de manera cuantitativa la captación de ambos trazadores en los segmentos disinérgicos 12,23.

No obstante, en los pacientes de nuestra serie en los que se practicó una tomogammagrafía de esfuerzo se observó que la presencia de mejoría o reversibilidad en reposo de los defectos postesfuerzo permitía distinguir de forma significativa aquellos segmentos que mejoraban su contractilidad después de la revascularización. Éste es un criterio simple, de fácil valoración y que no requiere ningún proceso de cuantificación. Además, limita el número de casos en los que será preciso cuantificar la captación en reposo. En los pacientes de nuestra serie en los que se practicó prueba de esfuerzo, de los 80 segmentos que experimentaron mejoría de la contractilidad 50 (62%) demostraron reversibilidad esfuerzo y reposo, y de los 30 restantes, en 25 existía captación en reposo > 30%. Es decir, que sólo en un 6,2% de segmentos que mejoraron la contractilidad posrevascularización no se observó ningún criterio de viabilidad (reversibilidad o captación en reposo > 30%).

Teniendo en cuenta estos resultados creemos que, aunque lo que se pretenda prioritariamente sea estimar la viabilidad miocárdica, es recomendable la práctica de un estudio de perfusión de esfuerzo para valorar la presencia de isquemia en los segmentos con severos trastornos de la contractilidad, y cuantificar el grado de captación en reposo sólo de aquellos sin reversibilidad.

Limitaciones del estudio

Características de la serie estudiada

Los pacientes de esta serie fueron sometidos a revascularización únicamente por criterios clínicos de tratamiento de angina o con la finalidad de mejorar la supervivencia, con independencia de los resultados de los estudios isotópicos de viabilidad y sin el objetivo específico de mejorar la función ventricular. Por esta razón, no se trata de pacientes con FE muy baja, es decir, con miocardiopatía isquémica y en insuficiencia cardíaca, en los que lo que se pretende básicamente con la revascularización es una mejoría significativa de la función ventricular.

Concordancia entre los segmentos de la tomogammagrafía miocárdica y los de la ventriculografía isotópica

Existen diferencias entre el tipo de imágenes planares de la ventriculografía isotópica y los cortes tomográficos de los estudios de perfusión. Esto puede conllevar un ligero grado de imprecisión a la hora de comparar los segmentos en ambos tipos de exploración. Los estudios de función y captación miocárdica mediante adquisición tomográfica sincronizada con el ECG (gated SPET) es posible que proporcionen una mejoría en este aspecto, ya que permiten analizar simultáneamente la captación, la motilidad y el engrosamiento de cada región ventricular.

Ausencia de comprobación de la permeabilidad de los injertos o de la arteria sometida a angioplastia

No se comprobó la permeabilidad de los injertos o de la angioplastia en el momento de la evaluación posrevascularización, ya que ello hubiera requerido efectuar coronariografías en pacientes asintomáticos y solamente por requerimiento del protocolo. Debido a ello, pueden haberse catalogado como revascularizadas regiones con vasos o injertos ocluidos. CONCLUSIÓN

En los estudios de perfusión miocárdica esfuerzo/reposo con 99mTc-MIBI, la reversibilidad de los defectos es un índice predictivo de su recuperación funcional posrevascularización. Aquellos segmentos no reversibles con captación > 30% en reposo también demuestran una elevada probabilidad de mejorar su contractilidad posrevascularización. En consecuencia, parece recomendable que en la estrategia diagnóstica del miocardio viable con 99mTc-MIBI se utilice como primer criterio la existencia de reversibilidad y, cuando ésta no se produce, aplicar el criterio de captación en reposo > 30% para identificar el máximo número de segmentos viables. AGRADECIMIENTOS

Santiago Aguadé-Bruix y Manuel Fraile (Servicio de Medicina Nuclear); Fernando Hornero-Sos (Servicio de Cirugía Cardíaca). Hospital General Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.

Irene Casáns-Tormo (Servicio de Medicina Nuclear) y Eduardo Otero-Coto (Servicio de Cardiología). Hospital Clínico Universitario de Valencia.

José Antonio Nuño de la Rosa (Servicio de Medicina Nuclear) y Jesús Salas-Nieto (Servicio de Cardiología). Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

José Luís Carreras-Delgado (Servicio de Medicina Nuclear) y Alfonso Jurado-López (Instituto de Cardiología). Universidad Complutense de Madrid.

Jordi Magriñá-Ballará (Servicio de Cardiología) y Alicia García-Fernández (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Maximiliano Diego-Domínguez (Servicio de Cardiología) y Ángel Martín de Arriba (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Clínico de Salamanca.

Francisco Cepa-Camón (Servicio de Medicina Nuclear) y Justo Torres-Romero (Servicio de Cardiología). Hospital Universitario de Valladolid.

Francisco Bosa-Ojeda (Servicio de Cardiología) y María Ángeles Gómez (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

María Begoña Miguel-Martínez (Servicio de Medicina Nuclear) y Pablo Ruiz-Pérez (Servicio de Cardiología). Hospital General Yagüe. Burgos.

Ana Huelmos (Servicio de Cardiología) y Antonio Maldonado (Servicio de Medicina Nuclear). Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Enrique Otero-Chulián (Servicio de Cardiología) y Magdalena Pajares-Vinardell (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico, tiene un gran interés la detección de miocardio con severa depresión contráctil y preservación de la viabilidad, que constituye la situación denominada hibernación y que sólo puede resolverse cuando se restaura el flujo coronario 1-3.

Aunque existen diversos métodos isotópicos para la detección de miocardio viable, se acepta que el "patrón oro" para su diagnóstico es el estudio del metabolismo miocárdico con tomografía por emisión de positrones (PET) 4-8. Ahora bien, esta exploración es muy costosa y, por otro lado, numerosos estudios han constatado unos resultados comparables a los de la PET con los trazadores emisores de fotón único (SPET) 9-30.Los estudios en los que se ha empleado 201Tl como radiotrazador han comprobado que el criterio de una captación superior al 50% con respecto a la máxima captación miocárdica es útil en el establecimiento de los límites entre las regiones mayoritariamente viables y aquellas en las que predomina la cicatriz 10-12,21,24. En diversos trabajos en los que se ha utilizado el 99mTc-MIBI, se ha observado una menor captación de este trazador con respecto al 201Tl reinyección o reposo-redistribución 25,26 y una infraestimación de la extensión de miocardio viable cuando se comparan sus resultados con los de la 18F-fluordesoxiglucosa 27-29. Ahora bien, la mayoría de estos estudios adolecen de una valoración de la contractilidad posrevascularización como patrón de referencia y, por otra parte, otras series han puesto de manifiesto una eficacia diagnóstica similar entre el 201Tl y el 99mTc-MIBI 30.

El objetivo del presente estudio fue, por tanto, analizar la eficacia de la tomografía de perfusión miocárdica realizada con 99mTc-MIBI para la predicción de recuperabilidad contráctil posrevascularización. PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes

Se estudió una serie de 97 pacientes de forma prospectiva y consecutiva con los siguientes criterios de inclusión:

- Pacientes programados para revascularización miocárdica total (cirugía o angioplastia).

- Existencia de al menos un segmento con hipocinesia severa, acinesia o discinesia en la ventriculografía isotópica.

- Ausencia de otras enfermedades cardíacas como valvulopatías, miocardiopatías y bloqueo de rama izquierda.

- En los pacientes con infarto previo se exigió un intervalo mínimo de un mes para el inicio de las exploraciones del protocolo.

- En los pacientes con angina inestable se exigió un mínimo de tres días desde el inicio de la deambulación para comenzar las exploraciones del protocolo.

Se excluyeron 15 pacientes que presentaron incidencias graves desde la evaluación inicial a la final: 8 fallecimientos, 2 con evidencia de oclusión de los vasos revascularizados y 5 por constatación de una necrosis miocárdica, definida por criterios clínicos, electrocardiográficos, enzimáticos y/o gammagráficos (detección de necrosis aguda con gammagrafía con 99mTc-pirofosfatos).

En la tabla 1 se exponen las características clínicas y ergométricas de los 82 pacientes incluidos finalmente en el estudio. Setenta pacientes tenían antecedentes de infarto de miocardio previo (33 de localización anterior, 32 de localización inferior y 5 sin onda Q). Considerando como significativas las estenosis coronarias superiores al 50%, 40 pacientes tenían enfermedad coronaria de tres vasos, 24 de dos vasos (13 en descendente anterior y coronaria derecha; 9 en descendente anterior y circunfleja; 1 en coronaria derecha y circunfleja; 1 en tronco común y descendente anterior) y 18 de un vaso (16 en descendente anterior, 1 en circunfleja y 1 en coronaria derecha).

La indicación de la práctica de una prueba de esfuerzo fue a criterio del clínico responsable del paciente, ya que la inclusión en el presente protocolo se basaba únicamente en la tomogammagrafía de reposo. No hubo diferencias significativas entre los grupos de pacientes estudiados sólo en reposo o con esfuerzo-reposo (tabla 1).

Métodos

Características del estudio

Estudio clínico multicéntrico abierto y prospectivo en el que participaron 11 hospitales españoles. El protocolo fue aprobado por el comité ético de cada uno de los hospitales participantes.

Protocolo de estudio

Se realizó una ventriculografía isotópica de 3 proyecciones y una 99mTc-MIBI SPET en reposo y de esfuerzo (a criterio del cardiólogo clínico responsable del enfermo) antes de la revascularización. El intervalo máximo entre las exploraciones y la revascularización no superó los 3 meses. Entre 3 y 6 meses después de la revascularización se repitió la ventriculografía isotópica en todos los pacientes.

Los resultados de las exploraciones fueron evaluados, por dos exploradores expertos, en el hospital central, en orden a homogeneizar los criterios de valoración.

99mTc-MIBI SPET

Todas las exploraciones tomográficas se realizaron en gammacámaras de un solo cabezal (Elscint, Ge-neral Electric y Siemens), con órbita circular de 180 grados desde la oblicua anterior derecha a la oblicua posterior izquierda con adquisiciones en modo discontinuo (step and shot), empleándose colimadores de baja energía y alta resolución. Los controles de calidad, sistemas de normalización y elección de filtros de la retroproyección fueron los habituales en los estudios de perfusión miocárdica de cada uno de los centros participantes.

A todos los enfermos se les administró una dosis de 99mTc-MIBI en reposo (15 mCi). A 40 pacientes se les practicó una prueba de esfuerzo máxima subjetiva con bicicleta ergométrica. En estos enfermos, el estudio esfuerzo/reposo se llevó a cabo mediante un protocolo largo (días separados, con dosis iguales a 15 mCi). La detección se realizó a los 60-90 min de la inyección del radiotrazador.

Se generaron cortes en los tres planos habituales: eje corto y ejes largos horizontal y vertical. El ventrículo izquierdo se dividió en 9 segmentos (fig. 1) y se realizó una valoración cuantitativa de la captación en esfuerzo y reposo (fig. 2):

Fig. 1. Segmentos en que fue dividido el ventrículo izquierdo en la tomogammagrafía miocárdica y en la ventriculografía isotópica. EC: eje corto; ELH: eje largo horizontal; ELV: eje largo vertical; OAD: oblicua anterior derecha; MOAI: mejor oblicua anterior iquierda; OAI: oblicua anterior izquierda.

Fig. 2. Cuantificación del 99mTc-MIBI SPECT en esfuerzo (E) y reposo (R) en un paciente con fracción de eyección del 19% y criterios de viabilidad. Puede observarse cómo existe reversibilidad (captación en reposo > esfuerzo) en las regiones anterior, septal, apical e inferior y criterios de viabilidad (captación > 30%) en todos los segmentos de la imagen de reposo. EC: eje corto; ELH: eje largo horizontal; ELV: eje largo vertical.

- Grado 1: captación entre el 76 y el 100% de la máxima.

- Grado 2: captación entre el 51 y el 75% de la máxima.

- Grado 3: captación entre el 41 y el 50% de la máxima.

- Grado 4: captación entre el 30 y el 40% de la máxima.

- Grado 5: captación inferior al 30% de la máxima.

Se consideró que existían criterios de reversibilidad cuando la captación de reposo era superior a la de esfuerzo al menos en un grado.

Ventriculografía isotópica

Tras el marcaje de hematíes se realizaron tres adquisiciones de 24-32 imágenes/ciclo en las proyecciones: mejor oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha a 20 grados y oblicua anterior izquierda a 70 grados. Se obtuvo el valor de la fracción de eyección y se analizó la contractiliadad segmentaria mediante análisis visual en modo cine del ciclo cardíaco representativo y con las imágenes de amplitud y fase en color (análisis de Fourier).

Se estableció uno de los siguientes grados en cada uno de los 9 segmentos que se exponen en la figura 1:

- 1: normal.

- 2: hipocinesia leve/moderada.

- 3: hipocinesia severa.

- 4: acinesia.

- 5: discinesia.

Se valoró, sobre la base de las imágenes dinámicas y paramétricas, si existía mejoría, deterioro o ausencia de cambios entre el estudio pre y posrevascularización, con desconocimiento del resultado de la tomogammagrafía.

Método de valoración

Los segmentos de la tomogammagrafía miocárdica y de la ventriculografía isotópica se asignaron a territorios dependientes de las arterias coronarias epicárdicas y a los vasos repermeabilizados según la siguiente concordancia:

Segmentos 1, 2, 3 (anteriores) y 8 (septal) dependientes de la arteria descendente anterior. Segmentos 5, 6 y 7 (inferiores) dependientes de la arteria coronaria derecha. El segmento 9 (lateral) se asignó a la arteria circunfleja y el segmento 4 (apical) se consideró dependiente de cualquiera de los vasos. Un segmento se consideró revascularizado cuando se había practicado la angioplastia o el injerto aortocoronario al vaso coronario que le fue asignado.

De los segmentos con severo trastorno de la contractilidad (grados 3, 4 y 5 en la ventriculografía isotópica) se definieron como viables aquellos que mejoraron un grado tras la revascularización, excepto el grado 5, que debía pasar a un grado 3 como mínimo para que se considerara como recuperación contráctil.

Análisis estadístico

Para analizar el cambio de la fracción de eyección tras la revascularización se aplicó la prueba de la t de Student para datos apareados. Para la comparación de dos variables categóricas, como en el caso del estudio de la relación entre el grado de captación o la presencia de reversibilidad y la mejoría de la contractilidad, se utilizó la prueba de la χ2 de Pearson. En todas las pruebas de contraste de hipótesis se utilizó un nivel de significación de 0,05. RESULTADOS

Función ventricular global

En las ventriculografías isotópicas no hubo diferencias significativas entre la FE prerrevascularización (41,1 ± 14,5%) y la FE posrevacularización (41,8 ± 15,7). En un 58% de los pacientes no se observaron cambios significativos de la FE, ya que la diferencia entre los valores pre y posrevascularización no difirieron más de 5 puntos. Un 24% de los pacientes incrementaron más de 5 puntos el valor de la FE posrevascularización, y en un 18% se objetivó un descenso superior a 5 puntos de la FE.

El comportamiento de la FE después de la revascularización de los 24 pacientes con una FE prerrevascularización < 35% fue muy similar. En un 50% no hubo cambios significativos, en un 21% se observó un aumento de la FE superior a 5 puntos y en un 29% la FE disminuyó más de 5 puntos.

Función ventricular regional

De un total de 738 segmentos analizados, 638 fueron revascularizados (86,4%). Doscientos ochenta y dos segmentos (38,2% con respecto al total) con severa disfunción contráctil (grados 3, 4 y 5 de contractilidad) fueron revascularizados.

Se objetivó una mejoría contráctil en el 40% (113/282) de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia que fueron revascularizados.

Cuantificación de la tomogammagrafía miocárdica en reposo

No se observaron diferencias significativas en cuanto a la mejoría de la contractilidad posrevascularización de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia cuando se utilizó el criterio clásico de considerar como viables los grados 1 y 2 de captación en reposo (captación > 50%), y como no viables los grados 3, 4 y 5 (captación < 50%). En cambio, sí que se observó una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparó el grado 5 de captación en reposo (captación < 30%) con respecto a los grados de captación 1, 2, 3 y 4 (captación > 30%) (p = 0,002) (tabla 2).

Un 41% de los segmentos con grado 3 de captación en reposo (40-50%) y un 37% con grado 4 (30-40%) mejoraron la contractilidad después de la revascularización, mientras que sólo lo hicieron un 20% de los segmentos con captación grado 5 (< 30%) (p = 0,01).

Reversibilidad esfuerzo-reposo

De los 40 pacientes a los que se practicó una prueba de esfuerzo, 32 recibían tratamiento con nitratos, 22 con betabloqueantes y 18 con antagonistas del calcio. Las características ergométricas de estos enfermos se exponen en la tabla 1.

Los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia que presentaron mejoría de la captación en reposo con respecto al esfuerzo, mejoraron su contractilidad en una proporción significativamente mayor (p < 0,0001) que aquellos segmentos que no demostraban reversibilidad (tabla 3). Así pues, de los 80 segmentos que experimentaron mejoría de la contractilidad, 50 (62%) presentaron reversibilidad entre esfuerzo y reposo, y de los 30 restantes, sólo 5 (un 6,2% con respecto al total) no tenían criterios de viabilidad en reposo (captación < 30%).

DISCUSIÓN

Aunque hay evidencia de que la revascularización coronaria puede mejorar la función ventricular en los pacientes con contractilidad segmentaria deprimi-da 1-3,31, existen pocos estudios que permitan evaluar el impacto clínico que puede tener determinar la existencia de miocardio viable en la recuperación funcional posrevascularización en la población que presenta trastornos de la contractilidad regional y que se somete a revascularización coronaria 32. En nuestra serie, sólo un 24% de los pacientes mejoraron su función global, hecho claramente relacionado con la proporción de segmentos revascularizados que mejoraron la contractilidad (40%). La variabilidad interensayo de la ventriculografía isotópica no creemos que pueda justificar estos resultados, puesto que ésta es una de las técnicas más reproducibles en la valoración de la FE 33. Las explicaciones que pueden invocarse para la baja tasa de recuperación funcional pueden ser varias: la existencia de una elevada proporción de zonas de cicatriz, transmural o subendocárdica; la restauración incompleta del flujo coronario; la existencia de un mal lecho vascular distal a la revascularización; la reoclusión del injerto; la reestenosis postangioplastia, o la necrosis peroperatoria 34,35. La práctica de un estudio gammagráfico de perfusión posrevascularización podría ayudar a descartar estas últimas posibilidades 36.

Captación miocárdica en reposo y recuperación funcional

La efectividad de los estudios de viabilidad con 99mTc-MIBI SPET en la situación clínica de disfunción sistólica crónica o de hibernación planteada en el presente trabajo es todavía objeto de discusión 30-32, a pesar de que se ha comprobado la correspondencia entre las zonas de cicatriz y el miocardio viable delimitadas mediante 99mTc-MIBI y los análisis histológicos 37-39.

En estudios con seguimiento postangioplastia o cirugía, Udelson et al 23 y Marzullo et al 14 obtuvieron un valor predictivo semejante entre el 201Tl y el 99mTc-MIBI, y otros autores 27-29 comprobaron que por debajo del 30% de captación no existían criterios de viabilidad con 18F-fluordesoxiglucosa, mientras que en el 30 y el 50% se observó viabilidad en una proporción del 29 al 50% de los segmentos. En nuestra serie hemos encontrado mejoría posrevascularización en un 89% de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia y captación de 99mTc-MIBI > 30%. La coexistencia de miocardio y cicatriz se da en proporciones variables y probablemente por este motivo no sea posible establecer un límite preciso entre las regiones recuperables o no cuando la captación está entre el 30 y el 50%. Nosotros hemos encontrado mejoría posrevascularización en un 41% de los segmentos con hipocinesia severa, acinesia o discinesia y captación de 99mTc-MIBI entre el 40 y el 50%, y en un 37% de los segmentos con captación entre el 30 y el 40%. De todo ello parece desprenderse que, probablemente, el umbral del 50% sea demasiado alto como valor mínimo de viabilidad, sobre todo cuando las imágenes tomográficas de perfusión han sido obtenidas con compuestos tecneciados, ya que una de las características de esta metodología es la obtención de imágenes de mayor contraste entre las zonas captantes y no captantes debido a la menor atenuación del 99mTc con respecto al 201Tl 40.

Fig. 3. Ventriculografía isotópica en equilibrio (proyección oblicua anterior derecha) antes (Pre) y después (Post) de la revascularización, correspondiente al paciente de la figura 2. Puede observarse la mejoría de la contractilidad en las imágenes de contornos ventriculares (izqda.). En las imágenes de fase (dcha.) se observa la normalización de la amplia zona de asincronismo antero-apical (en verde). Fracción de eyección prerrevascularización: 19%, fracción de eyección posrevascularización: 55%.

Reversibilidad de la captación entre esfuerzo y reposo y recuperación funcional

En los estudios de viabilidad con 201Tl se consideran viables todos aquellos segmentos en los que se observa reversibilidad entre la captación de esfuerzo y la de reposo, ya sea de redistribución o de reinyección. Paralelamente, diversos estudios han tratado de establecer un umbral idóneo de captación en reposo para predecir la recuperación contráctil 10,11,14. Existen, pues, dos criterios básicos para determinar la presencia de miocardio viable en un segmento con disfunción sistólica: reversibilidad y captación en reposo. En los estudios comparativos 201Tl/ 99mTc-MIBI, el criterio de reversibilidad ha proporcionado en general peores resultados para el trazador tecneciado 25,26, mientras que los resultados han sido prácticamente idénticos cuando se analizó de manera cuantitativa la captación de ambos trazadores en los segmentos disinérgicos 12,23.

No obstante, en los pacientes de nuestra serie en los que se practicó una tomogammagrafía de esfuerzo se observó que la presencia de mejoría o reversibilidad en reposo de los defectos postesfuerzo permitía distinguir de forma significativa aquellos segmentos que mejoraban su contractilidad después de la revascularización. Éste es un criterio simple, de fácil valoración y que no requiere ningún proceso de cuantificación. Además, limita el número de casos en los que será preciso cuantificar la captación en reposo. En los pacientes de nuestra serie en los que se practicó prueba de esfuerzo, de los 80 segmentos que experimentaron mejoría de la contractilidad 50 (62%) demostraron reversibilidad esfuerzo y reposo, y de los 30 restantes, en 25 existía captación en reposo > 30%. Es decir, que sólo en un 6,2% de segmentos que mejoraron la contractilidad posrevascularización no se observó ningún criterio de viabilidad (reversibilidad o captación en reposo > 30%).

Teniendo en cuenta estos resultados creemos que, aunque lo que se pretenda prioritariamente sea estimar la viabilidad miocárdica, es recomendable la práctica de un estudio de perfusión de esfuerzo para valorar la presencia de isquemia en los segmentos con severos trastornos de la contractilidad, y cuantificar el grado de captación en reposo sólo de aquellos sin reversibilidad.

Limitaciones del estudio

Características de la serie estudiada

Los pacientes de esta serie fueron sometidos a revascularización únicamente por criterios clínicos de tratamiento de angina o con la finalidad de mejorar la supervivencia, con independencia de los resultados de los estudios isotópicos de viabilidad y sin el objetivo específico de mejorar la función ventricular. Por esta razón, no se trata de pacientes con FE muy baja, es decir, con miocardiopatía isquémica y en insuficiencia cardíaca, en los que lo que se pretende básicamente con la revascularización es una mejoría significativa de la función ventricular.

Concordancia entre los segmentos de la tomogammagrafía miocárdica y los de la ventriculografía isotópica

Existen diferencias entre el tipo de imágenes planares de la ventriculografía isotópica y los cortes tomográficos de los estudios de perfusión. Esto puede conllevar un ligero grado de imprecisión a la hora de comparar los segmentos en ambos tipos de exploración. Los estudios de función y captación miocárdica mediante adquisición tomográfica sincronizada con el ECG (gated SPET) es posible que proporcionen una mejoría en este aspecto, ya que permiten analizar simultáneamente la captación, la motilidad y el engrosamiento de cada región ventricular.

Ausencia de comprobación de la permeabilidad de los injertos o de la arteria sometida a angioplastia

No se comprobó la permeabilidad de los injertos o de la angioplastia en el momento de la evaluación posrevascularización, ya que ello hubiera requerido efectuar coronariografías en pacientes asintomáticos y solamente por requerimiento del protocolo. Debido a ello, pueden haberse catalogado como revascularizadas regiones con vasos o injertos ocluidos. CONCLUSIÓN

En los estudios de perfusión miocárdica esfuerzo/reposo con 99mTc-MIBI, la reversibilidad de los defectos es un índice predictivo de su recuperación funcional posrevascularización. Aquellos segmentos no reversibles con captación > 30% en reposo también demuestran una elevada probabilidad de mejorar su contractilidad posrevascularización. En consecuencia, parece recomendable que en la estrategia diagnóstica del miocardio viable con 99mTc-MIBI se utilice como primer criterio la existencia de reversibilidad y, cuando ésta no se produce, aplicar el criterio de captación en reposo > 30% para identificar el máximo número de segmentos viables. AGRADECIMIENTOS

Santiago Aguadé-Bruix y Manuel Fraile (Servicio de Medicina Nuclear); Fernando Hornero-Sos (Servicio de Cirugía Cardíaca). Hospital General Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.

Irene Casáns-Tormo (Servicio de Medicina Nuclear) y Eduardo Otero-Coto (Servicio de Cardiología). Hospital Clínico Universitario de Valencia.

José Antonio Nuño de la Rosa (Servicio de Medicina Nuclear) y Jesús Salas-Nieto (Servicio de Cardiología). Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

José Luís Carreras-Delgado (Servicio de Medicina Nuclear) y Alfonso Jurado-López (Instituto de Cardiología). Universidad Complutense de Madrid.

Jordi Magriñá-Ballará (Servicio de Cardiología) y Alicia García-Fernández (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Maximiliano Diego-Domínguez (Servicio de Cardiología) y Ángel Martín de Arriba (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Clínico de Salamanca.

Francisco Cepa-Camón (Servicio de Medicina Nuclear) y Justo Torres-Romero (Servicio de Cardiología). Hospital Universitario de Valladolid.

Francisco Bosa-Ojeda (Servicio de Cardiología) y María Ángeles Gómez (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

María Begoña Miguel-Martínez (Servicio de Medicina Nuclear) y Pablo Ruiz-Pérez (Servicio de Cardiología). Hospital General Yagüe. Burgos.

Ana Huelmos (Servicio de Cardiología) y Antonio Maldonado (Servicio de Medicina Nuclear). Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Enrique Otero-Chulián (Servicio de Cardiología) y Magdalena Pajares-Vinardell (Servicio de Medicina Nuclear). Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Bibliografía

[1]

Reversible ischemic left ventricular dysfunction: evidence for the «hibernating myocardium». J Am Coll Cardiol 1986; 8: 1467-1470.

[2]

The hibernating myocardium. Am Heart J 1989; 117: 211-221.

[3]

Prognosis of patients with left ventricular dysfunction, with and without viable myocardium after myocardial infarction. Relative efficacy of medical therapy and revascularization. Circulation 1994; 90: 2687-2694.

[4]

Regional perfusion, glucose metabolism, and wall motion in patients with chronic electrocardiographic Q wave infarctions: evidence for persistence of viable tissue in some infarct regions by positron emission tomography. Circulation 1986; 73: 951-963.

[5]

Reversibility of cardiac wall-motion abnormalities predicted by positron tomography. N Engl J Med 1986; 314: 884-888.

[6]

Positron emission tomography detects tissue metabolic activity in myocardial segments with persistent thallium perfusion defects. J Am Coll Cardiol 1987; 10: 557-567.

[7]

Assessment of myocardial oxidative metabolic reserve with positron emission tomography and Carbon-11 acetate. J Nucl Med 1989; 30: 1489-1499.

[8]

The clinical role of metabolic imaging of the heart by positron emission tomography. J Nucl Med 1991; 32: 565-578.

[9]

Enhanced detection of ischemic but viable myocardium by the reinjection of thallium after stress-redistribution imaging. N Engl J Med 1990; 323: 141-146.

[10]

Identification of viable myocardium in patients with chronic coronary atery disease and left ventricular dysfunction. Comparison of thallium scintigraphy with reinjection and PET imaging with 18F-Fluorodeoxyglucose. Circulation 1991; 83: 26-37.

[11]

Regional thallium uptake in irreversible defects. Magnitude of change in thallium activity after reinjection distinguishes viable from nonviable myocardium. Circulation 1992; 85: 627-634.

[12]

Myocardial viability in patients with chronic coronary artery disease: comparison of

[13]

Rest and redistribution thallium-201 myocardial scintigraphy to predict improvement in left ventricular function after coronary arterial bypass grafting. Am J Cardiol 1983; 51: 1312-1316.

[14]

The role of sestamibi scintigraphy in the radioisotopic assessment of myocardial viability. J Nucl Med 1992; 33: 1925-1930.

[15]

Technetium-99m isonitrile myocardial uptake at rest. II. Relation to clinical markers of potential viability. J Am Coll Cardiol 1989; 14: 1678-1684.

[16]

Late reversibility of tomographic miocardial thallium-201 defects: an accurate predictor of myocardial viability. J Am Coll Cardiol 1988; 12: 1456-1463.

[17]

Assessment of myocardial viability after thallium-201 reinjection or rest-redistribution imaging: a multicenter study. J Nucl Med 1995; 36: 555-563.

[18]

Quantitative rest-redistribution 201Tl imaging in detection of myocardial viability and prediction of improvement in left ventricular function after coronary bypass surgery in patients with severely depressed left ventricular function. Circulation 1993; 87: 1630-1641.

[19]

Concordance and discordance between stress-redistribution-reinjection and rest-redistribution thallium imaging for assessing viable myocardium. Comparison with metabolic activity by positron emission tomography. Circulation 1993; 88: 941-952.

[20]

Rest-injected tallium-201 imaging for assessing viability of severe asynergic regions. J Nucl Med 1991; 32: 1718-1724.

[21]

Comparison of thallium redistribution with rest «reinjection» imaging for the detection of viable myocardium. Am J Cardiol 1990; 66: 158-163.

[22]

Technetium-99m isonitrile myocardial uptake at rest. I. Relation to severity of coronary artery stenosis. J Am Coll Cardiol 1989; 14: 1678-1684.

[23]

Predicting recovery of severe regional ventricular dysfunction. Comparison of resting scintigraphy with 201Tl and

[24]

Comparison of thallium-201 single-photon emission tomography after rest injection and fluorodeoxyglucose positron emission tomography for assessment of myocardial viability in patients with chronic coronary artery deisease. Eur J Nucl Med 1994; 21: 37-45.

[25]

Identification of viable myocardium in patients with chronic coronary artery disease: comparison of thallium-201 scintigraphy with reinjection and technetium-99m-methoxyisobutylisonitrile. J Nucl Med 1992; 33: 505-511.

[26]

A comparison of rest sestamibi and rest-redistribution thallium single photon emission tomography: possible implications for myocardial viability detection in infarcted patients. Eur J Nucl Med 1993; 20: 26-31.

[27]

Fluorine-18 deoxyglucose PET for assessment of viable myocardium in perfusion defects in

[28]

Significance of defect severity in technetium-99m-MIBI SPECT at rest to assess myocardial viability: comparison with fluorine-18-FDG PET. J Nucl Med 1994; 35: 569-574.

[29]

Positron emission tomography detects evidence of viability in rest Technetium-99m Sestamibi defects. J Am Coll Cardiol 1994; 23: 92-98.

[30]

Valoración de la viabilidad miocárdica mediante tecnecio-99m isonitrilo y talio-201. Resultados del protocolo multicéntrico español. Rev Esp Cardiol 1997; 50: 320-330.

[31]

Quantitative relation between myocardial viability and improvement in heart failure symptoms after revascularization in patients with ischemic cardiomyopathy. Circulation 1995; 92: 3436-3444.

[32]

An estimate of the prevalence of reversible left ventricular dysfunction in patients referred for coronary artery bypass surgery. J Nucl Cardiol 1997; 4: 140-146.

[33]

Utilidad de la ventriculografía isotópica en el seguimiento de la disfunción ventricular izquierda. Rev Esp Cardiol 1992; 45: 386-387.

[34]

Myocardial viability: unresolved issues. J Nucl Med 1996; 37: 794-797.

[35]

What is the true perioperative myocardial infarction rate? Does anyone know for sure? The need for clarification. Circulation 1995; 91: 1609-1610.

[36]

Eficacia diagnóstica de la tomogammagrafía miocárdica en la detección de reestenosis coronaria postangioplastia. Rev Esp Cardiol 1998; 51: 648-654.

[37]

Assessment of myocardial viability with

[38]

Assessment of myocardial viability with

[39]

Assessment of myocardial viability in chronic coronary artery disease using technetium-99m-sestamibi SPECT. Correlation with histologic and positron emission tomographyc studies and functional follow-up. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 62-68.

[40]

Isonitrilos marcados con tecnecio-99m frente a talio-201 en la enfermedad coronaria. Rev Esp Cardiol 1994; 47 (Supl 4): 101-115.