Palabras clave

INTRODUCCION

El enfermo valvular con estenosis aórtica es, en general, un paciente problemático. A menudo se trata de un paciente de edad avanzada, con insuficiencia renal y otros problemas asociados, con un gradiente bajo por shock cardiogénico o disfunción ventricular importante. La tasa de comorbilidad es muy alta. Según la serie publicada por Agarwal et al1, un 68% de los pacientes con estenosis aórtica tenía anemia, un 34% tenía insuficiencia renal crónica, un 27% había tenido infarto de miocardio previo y un 17% tenía enfermedad pulmonar severa entre otras afecciones concomitantes. En esta misma serie, la media de edad de los pacientes fue de 82 años y los síntomas de presentación fueron insuficiencia cardiaca (60%), angina de pecho (22%), síncope (13%) o shock (5%). En general, se trata de pacientes que se presentan con una fracción de eyección baja y sobre quienes se decide si tienen o no una buena reserva inotrópica tras la administración de dobutamina (se considera una buena respuesta inotrópica cuando el volumen de eyección aumenta en un 25% en respuesta a la dobutamina).

Aunque hay controversia sobre la elección del tratamiento, los datos disponibles demuestran una mejor curva de supervivencia cuando se practica sustitución valvular que cuando se aplica tratamiento médico, aunque la supervivencia empeora en ambos casos si la reserva inotrópica es baja (fig. 1)2. Por lo tanto, cuando se trata de estenosis aórtica de gradiente bajo, la cirugía es beneficiosa en todos los casos en que haya una buena reserva contráctil del ventrículo izquierdo; por el contrario, el resultado quirúrgico de los pacientes con una baja reserva inotrópica está muy comprometido debido a la alta mortalidad operatoria. Es importante utilizar el test de la dobutamina para el análisis individual del cociente riesgo/beneficio en cada paciente.

Fig. 1. Influencia de la reserva inotrópica (fracción de eyección) en la supervivencia a largo plazo de pacientes con estenosis aórtica sometidos a sustitución valvular o tratamiento médico. Aunque el tratamiento médico ofrece peores resultados clínicos, en todos los casos una buena reserva inotrópica tiene relación con un mejor pronóstico. Adaptada de Monin et al2.

LAS VALVULAS CARDIACAS IMPLANTABLES POR VIA PERCUTANEA COMO ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESTENOSIS AORTICA NO QUIRURGICA

Debido a la alta mortalidad relacionada con el recambio valvular, se debe garantizar que el paciente cumpla una serie de requisitos que justifiquen el tratamiento quirúrgico. En nuestra institución se aplica un sistema de valoración por puntos para establecer la idoneidad del tratamiento quirúrgico en pacientes con estenosis aórtica severa. Este sistema puede consultarse en internet en la dirección http://www.euroscore.org. Alrededor del 15% de los pacientes con estenosis aórtica que son candidatos a sustitución valvular no cumplen los requisitos para ser intervenidos quirúrgicamente por el alto riesgo que conlleva la intervención. Se trata, por lo tanto, de un asunto de gran relevancia clínica. En este contexto, la posibilidad de realizar un implante valvular por vía percutánea se presenta como una alternativa prometedora.

La valvuloplastia aórtica con balón es un procedimiento paliativo que se realiza en pacientes con estenosis aórtica sintomática severa cuyo riesgo quirúrgico es tan alto que no pueden ser candidatos a cirugía convencional. Sin embargo, conviene destacar una vez más que se trata de pacientes con una calidad de vida muy pobre, por lo que es difícil hacer estudios comparativos que incluyan un gran número de pacientes. En el trabajo de Agarwal et al1 realizado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, se ha analizado el resultado a largo plazo de la valvuloplastia por vía percutánea realizada repetidas veces, con el fin de mantener el alivio sintomático e incrementar la tasa de supervivencia, en pacientes con estenosis aórtica severa (estos pacientes tenían una edad comprendida entre los 59 y los 104 años). En esta serie, el 24% de los pacientes se sometieron a una segunda valvuloplastia y el 14%, a una tercera. La supervivencia media fue de 35 meses, y las tasas de supervivencia a los 1, 3 y 5 años de la intervención fueron el 64, el 28 y el 14%, respectivamente. Los autores de ese estudio concluyen que la valvuloplastia repetida es una estrategia terapéutica factible en pacientes que no se puede operar y tienen estenosis aórtica calcificada severa, ya que proporciona una supervivencia media aceptable (3 años) y mantiene la mejoría clínica (fig. 2).

Fig. 2. Supervivencia a largo plazo de pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a múltiples valvuloplastias aórticas con balón (VAB) frente a los que sufrieron una única valvuloplastia. En todos los casos la valvuloplastia produjo una mejoría significativa del estado clínico, pero los pacientes sometidos a múltiples valvuloplastias (2 o 3) tuvieron una mejor supervivencia a largo plazo que los de una sola valvuloplastia. Adaptada de Agarwal et al1.

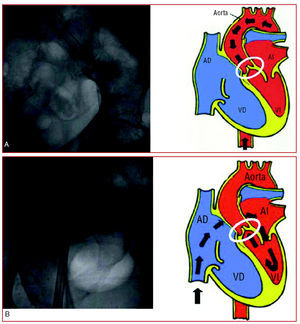

En el año 2002, el Dr. Cribier describió por primera vez en Francia una nueva intervención para el tratamiento de la estenosis aórtica severa, basada en la sustitución (o más correctamente, el implante) de una válvula aórtica por vía percutánea3. Este trabajo había sido precedido por otro estudio, también realizado en Francia, en el que el grupo del Dr. Bonhoeffer había implantado con éxito una válvula pulmonar por vía percutánea a un paciente pediátrico4, y que dio lugar a diversos estudios de sustitución valvular pulmonar por vía percutánea en modelos experimentales. En el trabajo pionero del Dr. Cribier sobre válvula aórtica, se realizó un implante de una válvula de origen bovino a un paciente de 57 años con una estenosis aórtica calcificada, shock cardiogénico, isquemia subaguda de las extremidades y otras enfermedades asociadas3. Este paciente no fue admitido para cirugía por el alto riesgo de la intervención. Se le practicó un abordaje transeptal anterógrado y se colocó la válvula sin que se produjese ningún deterioro del flujo sanguíneo coronario. El implante valvular tuvo relación con una mejoría inmediata del estado hemodinámico del paciente y a las 48 h se comprobó que el funcionamiento valvular era excelente. Tras un seguimiento de 4 meses, el funcionamiento valvular era satisfactorio, tal como se comprobó por ecocardiografía transesofágica secuencial, y no hubo recurrencia de insuficiencia cardiaca. No obstante, aparecieron importantes complicaciones no cardiacas, entre ellas un empeoramiento de la isquemia de las extremidades, que obligó a amputar una pierna, con infección y muerte a los 17 meses después del implante valvular. En la actualidad, las válvulas de última generación que se utilizan para este tipo de intervenciones son de pericardio equino y llevan un stent de acero inoxidable que permite un diámetro máximo de inflado de balón para la colocación de la válvula de 23 mm; se calcula que su durabilidad in vitro es de más de 5 años (fig. 3). Se introducen por vía retrógrada porque la vía transeptal no ha dado buenos resultados (fig. 4)3.

Fig. 3. Aspecto de una válvula de última generación diseñada para implante percutáneo. Actualmente, estas válvulas son de origen equino, a diferencia de las que se utilizaron inicialmente, que eran de tejido bovino, y se garantiza una durabilidad de más de 5 años. Válvula tricúspide; pericardio equino; stent de acero inoxidable (diámetro máximo, 23 mm); presión de liberación, 4-5 atm; diámetro plegado, 6 mm; funda, 24 Fr (compatible con 22 o incluso 20 Fr).

Fig. 4. Esquema explicativo sobre las diferencias entre el abordaje retrógrado (A) y el abordaje transeptal anterógrado (B), a la hora de implantar una válvula cardiaca por vía percutánea. Actualmente, debido a los malos resultados obtenidos, la vía retrógrada ya no se utiliza. AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

Los primeros 20 pacientes que se sometieron a un implante valvular por vía percutánea tenían una edad de 78 ± 10 años (el 50% eran varones) y todos habían sido rechazados para cirugía por 2 cirujanos cardiacos debido a múltiples factores de riesgo asociados. Todos estos pacientes se encontraban en una situación clínica de «muerte inminente» y actualmente viven 8 de los 20 pacientes intervenidos. La evolución de estos pacientes tras la intervención fue de mejoría clínica inmediata y, lo que es más importante, los que murieron lo hicieron por causas no cardiacas. La funcionalidad de la válvula no se deterioró. Es importante considerar este aspecto para valorar la intervención desde el punto de vista técnico y su posible aplicación a enfermos que no tengan un deterioro físico tan avanzado. Actualmente, se ha sometido a esta intervención a varias decenas de pacientes en diferentes países (Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania), con tasas de mortalidad más bajas que en la serie de Cribier.

ASPECTOS ÉTICOS Y DESARROLLO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS

En Estados Unidos se ha planteado recientemente un debate sobre los aspectos éticos de esta intervención. La muerte de 2 pacientes de los primeros 4 intervenidos, en un estudio clínico que pretendía valorar la seguridad y eficacia del implante valvular aórtico por vía percutánea, hizo que se cuestionara esta técnica y se suspendiera el estudio desde el pasado mes de junio. Numerosas publicaciones se han hecho eco de los aspectos éticos que se plantean a la hora de desarrollar aproximaciones quirúrgicas innovadoras para procedimientos que están bien establecidos5. La repercusión mediática ha sido tan importante que hasta el periódico The New York Times del pasado 14 de junio dedicó un titular al asunto de la suspensión del estudio clínico sobre el implante de la válvula aórtica por vía percutánea, debido a que «más de 1 paciente de los 10 pacientes del estudio murieron y otros tuvieron serias complicaciones».

Cuando se trata de valorar una técnica desde el punto de vista ético, es interesante revisar retrospectivamente la evolución y el desarrollo de otro tipo de intervenciones quirúrgicas en la historia de la medicina. Las primeras correcciones quirúrgicas de la tetralogía de Fallot se realizaron en la Clínica Mayo de la Universidad de Minneapolis y estuvieron asociadas a unas tasas de mortalidad inusualmente altas. El Comité Ético de la Clínica Mayo prohibió la práctica de este tipo de intervenciones; sin embargo, uno de los cirujanos siguió realizándolas sin autorización. En contra de todas las predicciones, la tasa de mortalidad se fue reduciendo drásticamente con los años. Con la perspectiva que nos da el tiempo, podemos decir ahora que ése fue el inicio de la cirugía a corazón abierto para la corrección de las enfermedades congénitas.

Cuando se trata de implantar/desarrollar una nueva técnica, además del aprendizaje que podemos obtener a partir de experiencias similares en otros campos de la medicina, como la que he mencionado sobre la tetralogía de Fallot, también es importante observar cuál es el grado de interés/implicación de la industria en esa técnica particular. Actualmente se están desarrollando 16 tipos de válvulas aórticas en diferentes compañías del mundo. La inversión privada se fundamenta en los resultados clínicos preliminares, en los que se pone de manifiesto que el fracaso de la supervivencia se asocia a factores independientes del funcionamiento valvular. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la valoración del implante valvular por vía percutánea es, en general, positiva.

SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA MITRAL

Los enfermos con insuficiencia mitral tienen una situación clínica muy diferente de la que presentan los enfermos con estenosis o insuficiencia aórtica. Además, también nos encontramos con una anatomía valvular diferente. Es bien conocido que la insuficiencia mitral acompaña frecuentemente a la insuficiencia cardiaca congestiva y se asocia a un peor estado sintomático y a un pronóstico más pobre. Si nos centramos exclusivamente en los pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio y conservan una fracción de eyección relativamente buena, las series publicadas nos indican que tanto la supervivencia libre de insuficiencia cardiaca como la supervivencia total son significativamente peores si hay insuficiencia mitral (fig. 5). Se trata, por lo tanto, de una afección que debe corregirse quirúrgicamente.

Fig. 5. Efecto de la severidad de la insuficiencia mitral en la supervivencia libre de insuficiencia cardiaca (izquierda) y la supervivencia total (derecha) de pacientes que ya han tenido un infarto de miocardio. Tal como muestran las curvas de supervivencia, la insuficiencia mitral moderada o severa tiene relación con una tasa de mortalidad significativamente mayor y empeoramiento clínico. Es importante destacar que incluso la insuficiencia mitral leve tiene un significativo efecto negativo en la supervivencia de los pacientes con infarto de miocardio previo. Adaptada de Bursi et al6.

La severidad de la afección mitral es uno de los factores determinantes del mal pronóstico de los pacientes con infarto de miocardio. En un estudio reciente6 se ha valorado el papel emergente de la insuficiencia mitral en el pronóstico de este tipo de pacientes, y sus conclusiones han sido que la insuficiencia mitral es frecuente y a menudo asintomática después de un infarto de miocardio; además, que haya insuficiencia mitral aporta información para predecir la incidencia de insuficiencia cardiaca o muerte entre los supervivientes a 30 días, independientemente de la edad del paciente, su sexo, su fracción de eyección y su clase funcional Killip. Estos resultados indican que la valoración de la insuficiencia mitral debería incluirse de forma sistemática en la estratificación del riesgo tras un infarto agudo de miocardio.

Otro estudio reciente7 ha valorado el resultado clínico de la insuficiencia mitral después de definir mediante parámetros cuantitativos su severidad. El estudio incluyó a 456 pacientes (el 63% eran varones y la media de edad, 64 años) que presentaban una insuficiencia mitral orgánica asintomática. Según los resultados de ese estudio, los determinantes independientes de la tasa de supervivencia fueron la edad, la diabetes y el tamaño efectivo del orificio regurgitante. Los pacientes que tenían un orificio regurgitante ≥ 40 mm2 presentaban un incremento significativo del riesgo de muerte por cualquier causa, del riesgo de muerte por causas cardiacas y de la incidencia de episodios cardiacos (fig. 6). La cirugía cardiaca se asoció a una mejor supervivencia. Las conclusiones de ese estudio fueron que la cuantificación del grado de insuficiencia mitral es un potente predictor del pronóstico clínico de la insuficiencia mitral en pacientes asintomáticos; los pacientes con un orificio regurgitante efectivo ≥ 40 mm2 deben ser considerados candidatos a cirugía cardiaca.

Fig. 6. Influencia que, en la insuficiencia mitral asintomática, tiene el tamaño del orificio regurgitante efectivo (ORE) en la muerte por causas cardiacas (izquierda) y en la tasa de episodios cardiacos (derecha). En todos los casos se trata de pacientes con buena fracción de eyección. El tamaño del orificio regurgitante se correlaciona con un peor pronóstico, y un orificio regurgitante > 40 mm2 tiene relación con una tasa de mortalidad significativamente mayor y con una mayor incidencia de episodios cardiovasculares a largo plazo. Adaptada de Enríquez-Sarano et al7.

Después de la reparación de la válvula mitral, una fracción de eyección preservada (> 35%) se asocia a mejores tasas de supervivencia8. En general, el recambio o reparación de una válvula mitral cuando la fracción de eyección es baja no da buenos resultados (fig. 7). Un estudio muy reciente realizado en la Universidad de Michigan confirma esta predicción9. En este caso, los autores han analizado el impacto de la anuloplastia de la válvula mitral en la mortalidad de pacientes con insuficiencia mitral y disfunción sistólica ventricular izquierda. Se trata de una serie consecutiva de pacientes, captados entre los años 1995 y 2002, con insuficiencia mitral y disfunción sistólica ventricular izquierda severa comprobada ecocardiográficamente, en los que se ha analizado retrospectivamente el riesgo de muerte después de la correción de la válvula. Los autores de ese estudio concluyen que no hay un beneficio demostrable en la mortalidad tras la anuloplastia de la válvula mitral en esa serie de pacientes. Es decir, cuando la fracción de eyección es menor del 30%, el pronóstico de la insuficiencia mitral es el mismo tanto si se realiza intervención quirúrgica como si no.

Fig. 7. Supervivencia a largo plazo de pacientes que han sido sometidos a una reparación (valvuloplastia) de la válvula mitral. Una buena fracción de eyección (FE > 35%) es determinante de la supervivencia a largo plazo en este grupo de pacientes. Adaptada de Talwalkar et al8.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estas observaciones deben hacernos plantear la pregunta de si tiene sentido aplicar una técnica quirúrgica por vía percutánea cuando las evidencias demuestran que la cirugía convencional tampoco da buenos resultados en un número importante de pacientes. Aunque existen subgrupos de pacientes que pueden beneficiarse, en general la reparación de la válvula mitral por vía percutánea tiene un futuro mucho menos prometedor que la reparación de la válvula aórtica, porque la ventana de efectividad es muy estrecha.

A pesar de estas limitaciones, en la actualidad se está intentando investigar la eficacia de la técnica de Alfieri con ciertas modificaciones, en un intento de mejorar los resultados clínicos de la intervención percutánea. En la técnica de Alfieri convencional se coloca una sutura en la válvula a través de un catéter, formando una «pajarita». Como los resultados obtenidos hasta la fecha con esta aproximación no son muy buenos, se está intentando combinar esta técnica con la implantación de un anillo que se introduce por el seno coronario y constriñe la válvula al mismo tiempo; es decir, por una parte se coloca una sutura en el centro y, por otra, se cierra la válvula por los lados.

Esta técnica se había probado previamente en animales de experimentación10. En el trabajo original que la describe, los autores implantaron por vía percutánea en el seno coronario un dispositivo mitral con un sistema anular de constricción a ovejas en las que se había inducido experimentalmente una insuficiencia mitral. Se obtuvieron buenos resultados hemodinámicos a corto plazo. Actualmente se está llevando a cabo un estudio en humanos, en el que se ha incluido a 47 pacientes, de los que el 96% no tuvo episodios adversos en los primeros 30 días (0% de mortalidad; 1 accidente cerebrovascular y 1 hemorragia que requirió transfusión); en el 93% de los casos, el éxito se ha prolongado hasta los 6 meses. Estamos pendientes de tener nuevos datos sobre la evolución de este estudio. Sin embargo, publicaciones relativamente recientes indican que el panorama no es muy esperanzador, hacen hincapié en el hecho de que los resultados son subóptimos y recalcan la necesidad de desarrollar nuevas técnicas11,12.

Una vez más, es importante tener en cuenta cuál es la posición de la FDA y las predicciones de la industria sobre la reparación/sustitución valvular por vía percutánea. La FDA ya se ha pronunciado al respecto con indicaciones muy claras. En primer lugar, hace hincapié en la necesidad de realizar estudios aleatorizados y controlados; además, se insiste en la obligatoriedad de que los pacientes del grupo control reciban un buen tratamiento médico. La FDA considera que las bases de datos existentes (Euroscore, Parsonnet) no son válidas para evaluar el riesgo en pacientes muy seleccionados porque han perdido vigencia. En cuanto a los resultados clínicos, el objetivo de la reparación de la insuficiencia mitral debe ser alcanzar un grado de 0 o 1+ (en pacientes que cumplan los requisitos del American College of Cardiology para ser intervenidos). En el caso del recambio de la válvula (en este caso se trata de la válvula aórtica), los objetivos a alcanzar deben ser una combinación de mejoría clínica y hemodinámica, con un seguimiento de al menos 5 años. De acuerdo con el punto de vista de la industria, de toda la tecnología que se va a desarrollar para las intervenciones percutáneas, la que va a tener más impacto dentro de 5 años en Estados Unidos es la sustitución valvular pulmonar por vía percutánea, seguida por la sustitución de la válvula aórtica. Las predicciones no son muy optimistas en cuanto al futuro de la técnica percutánea para la reparación de la válvula mitral. Cuando se compara las predicciones sobre el futuro de la cirugía reparadora y el de la cirugía de sustitución valvular y la reparación percutánea, se estima un auge importante de los 3 procedimientos en los próximos 5 años (fig. 8), aunque se prevé que, en términos relativos, el mayor crecimiento lo va a experimentar la reparación por vía percutánea.

Fig. 8. Predicciones sobre el tipo de intervenciones valvulares que se va a practicar en los próximos 5 años en Estados Unidos. El total de procedimientos practicados (cirugía de reparación, cirugía de sustitución valvular y reparación por vía percutánea) va a experimentar un aumento aproximado del 34%, aunque la técnica que va a sufrir una mayor expansión en términos relativos va a ser la reparación por vía percutánea, seguida de la cirugía de reparación.

CONCLUSIONES

El implante valvular por vía percutánea para el tratamiento de la estenosis aórtica es factible, incluso en circunstancias en las que la vida del paciente corre peligro. Este tipo de técnica ofrece la posibilidad de mejorar sustancialmente la función valvular y el estado clínico y hemodinámico del paciente de forma inmediata. La asignatura pendiente debe ser optimizar el tamaño del stent y el sistema de liberación.

En cuanto al implante valvular por vía percutánea para el tratamiento de la insuficiencia mitral, la situación es bastante diferente. Se puede afirmar, con los datos de que disponemos actualmente y los estudios que están en marcha, que es una técnica factible y clínicamente efectiva para reducir la severidad de la insuficiencia mitral. Estamos pendientes de los resultados de los estudios clínicos aleatorizados en los que se compara esta técnica con la cirugía convencional en grupos de pacientes seleccionados. Sin embargo, el panorama es en general menos alentador que el que se presenta para el tratamiento de la estenosis aórtica.

Correspondencia:

Dr. V. Fuster.

Mount Sinai Medical Center.

1 Gustave L. Levy Place. Box 1030. New York, NY 10029-6574.Estados Unidos.