Full English text available from: www.revespcardiol.org/en

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente. Se asocia a un incremento de la morbimortalidad, en particular por el aumento del riesgo embólico. Se ha demostrado repetidamente el beneficio clínico del tratamiento anticoagulante, con una reducción marcada de los eventos embólicos y la mortalidad1. Sin embargo, el tratamiento con un fármaco antagonista de la vitamina K (AVK) tiene una serie de limitaciones inherentes a este tipo de fármacos: variabilidad de su efecto (en relación con factores clínicos y genéticos), interacciones farmacológicas y con los alimentos, necesidad de monitorización sistemática frecuente, etc. Los pacientes con mal control de la anticoagulación con AVK, estimado mediante el tiempo en rango terapéutico (TRT), tienen mayor posibilidad de complicaciones, tanto embólicas como hemorrágicas2, y una international normalized ratio (INR) lábil se asocia a mayor riesgo hemorrágico. De hecho, esta variable está incluida en la escala de estratificación hemorrágica HAS-BLED, recomendada en la actual guía europea sobre FA1. Recientes estudios realizados en España encuentran que en aproximadamente un 40% de los pacientes que reciben AVK se da un inadecuado control de la anticoagulación3, y este porcentaje podría ser mayor en pacientes que inician el tratamiento anticoagulante con fármacos AVK.

De los nuevos anticoagulantes orales (NACO), también conocidos como anticoagulantes de acción directa (ACOD), diferentes ensayos clínicos pivotales han demostrado beneficio en el objetivo primario de eficacia y un claro beneficio en la seguridad, con reducción de la tasa de hemorragia intracraneal en todos ellos1,4. Su uso ha sido aprobado por las agencias reguladoras europea y española, pero en el caso español con una serie de restricciones de uso, que se reflejan en el informe de posicionamiento terapéutico UT/V4/23122013, y exigiendo además un visado para prescribirlo5. Pacientes que no pueden llevar un adecuado control analítico de los fármacos AVK y los pacientes con alto riesgo hemorrágico, alto riesgo trombótico o deficiente control de la anticoagulación son claros candidatos al uso de los NACO. Sin embargo, la necesidad de visado es una traba burocrática que entorpece el uso de estos tratamientos. Además, el proceso de visado puede tardar varios días, incluso más si se requiere información adicional previa a la aprobación del visado, lo que conlleva un retraso en el inicio del tratamiento y el consiguiente riesgo tromboembólico para los pacientes. Otro hecho importante es la heterogeneidad de criterios de aprobación del visado entre comunidades autónomas, que lleva a diferencias en el grado de prescripción de este grupo farmacéutico en el territorio nacional.

La necesidad de visado redunda en la falta o retraso en la prescripción de NACO a pacientes que obtendrían con ellos una reducción de eventos. Por esto, y atendiendo a la responsabilidad de pautar el mejor tratamiento disponible, la Sociedad Española de Cardiología, junto con las demás sociedades científicas firmantes de este documento, propone que se suprima el visado para la prescripción de NACO, ya que este dificulta y limita su uso, fundamentalmente a los pacientes que claramente podrían obtener un beneficio clínico con estos fármacos. El planteamiento de la restricción presupuestaria en tiempos de crisis económica es claramente erróneo, ya que lo realmente caro es que nuestros pacientes sufran un ictus o una complicación hemorrágica mayor. El uso de estos fármacos se ha demostrado coste-efectivo, y lo que se debe hacer es individualizar el tratamiento anticoagulante indicando el mejor tratamiento para cada paciente, dejando a criterio del médico responsable la prescripción del fármaco idóneo.

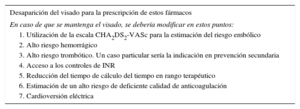

En el caso de que se mantenga el visado, y tras una exhaustiva revisión de la bibliografía disponible, la Sociedad Española de Cardiología y las demás sociedades científicas firmantes, con la intención de conseguir la máxima protección de los pacientes, han elaborado un documento de posicionamiento6 que incluye 7 cambios con respecto al posicionamiento terapéutico vigente de la Agencia Española del Medicamento (UT/V4/23122013), con fecha 23 de diciembre de 2013, y que se comentan a continuación. En la tabla 1 se muestra de forma resumida los cambios propuestos.

Principales cambios en el documento del Posicionamiento Terapéutico de la Sociedad Española de Cardiología

| Desaparición del visado para la prescripción de estos fármacos |

|---|

| En caso de que se mantenga el visado, se debería modificar en estos puntos: |

| 1. Utilización de la escala CHA2DS2-VASc para la estimación del riesgo embólico |

| 2. Alto riesgo hemorrágico |

| 3. Alto riesgo trombótico. Un caso particular sería la indicación en prevención secundaria |

| 4. Acceso a los controles de INR |

| 5. Reducción del tiempo de cálculo del tiempo en rango terapéutico |

| 6. Estimación de un alto riesgo de deficiente calidad de anticoagulación |

| 7. Cardioversión eléctrica |

INR: international normalized ratio.

La escala CHA2DS2-VASc ha demostrado una mejor identificación de los pacientes que se benefician del tratamiento anticoagulante oral. Así, pacientes con bajo riesgo estimado por la antigua escala CHADS2 podían mostrar un riesgo moderado e incluso alto utilizando la escala CHA2DS2-VASc7. Por ello las nuevas guías de práctica clínica en FA, tanto la europea1 como la americana8, recomiendan sin lugar a dudas utilizar esta escala en lugar de la antigua escala CHADS2. Pensamos que, dado que las sociedades científicas han reconocido a la escala CHA2DS2-VASc como la más adecuada para valorar a los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento anticoagulante oral, se debe recomendar el uso de esta escala para sentar la indicación de anticoagulación oral y para el uso de los NACO. Un paciente que presenta una puntuación CHA2DS2-VASc ≥ 2 debe recibir un fármaco anticoagulante oral, y probablemente también sea recomendable para los pacientes con CHA2DS2-VASc=1 (siempre que el punto no se deba al sexo femenino sin otros factores de riesgo adicionales).

De manera sorprendente, en el último posicionamiento terapéutico sobre el uso de los NACO (UT/V4/23122013) desapareció la opción de indicar su uso para pacientes que presentaban una complicación hemorrágica utilizando fármacos AVK5. Sin embargo, uno de los grandes beneficios de los NACO es su mejor perfil de seguridad1. En todos los ensayos se ha demostrado una reducción de las hemorragias intracraneales, que es la complicación más temida por su importante trascendencia en el pronóstico a corto y largo plazo. Además, estos fármacos consiguen reducir el riesgo de sangrado mayor y de ictus hemorrágico4. Diferentes estudios han demostrado que el beneficio neto es mayor con NACO que con AVK en pacientes con alto riesgo hemorrágico9. Por ello, parece razonable solicitar que los pacientes con alto riesgo hemorrágico, que se podría estimar con una puntación HAS-BLED>3, sean candidatos a recibir NACO.

Algunos estudios han demostrado que hay mayor beneficio al utilizar los NACO en los pacientes con mayor riesgo embólico10. Por ello, parece razonable solicitar que los pacientes con alto riesgo embólico, con una puntuación CHA2DS2-VASc ≥ 3, sean candidatos a recibir NACO. Debemos destacar que una situación de alto riesgo embólico es de entrada la prevención secundaria, es decir, los pacientes que ya han sufrido un ictus embólico. Apoyamos completamente la recomendación de usar NACO para los pacientes en prevención secundaria.

En los últimos años ha crecido el interés por la calidad de la anticoagulación oral. Tanto la guía europea como la americana1,8, y más recientemente la británica del NICE11, hacen una clara recomendación de conseguir una anticoagulación óptima y dan un punto de corte del valor óptimo de TRT,>70% en la europea y>65% en la del NICE. El posicionamiento terapéutico vigente de la Agencia Española del Medicamento (UT/V4/23122013) también incide en la necesidad de una anticoagulación óptima, con un TRT>65%, y queda indicado el cambio a un NACO para los pacientes que con TRT<65% según el método Rosendaal o<60% según porcentaje de INR absoluto; pero la Agencia Española exige un periodo de valoración de al menos 6 meses, excluyendo los INR del primer mes5. Sin embargo, es frecuente que los controles de INR del paciente no estén disponibles. Y en algunas ocasiones, si es posible consultar los valores de los últimos controles, estos son únicamente los últimos tres. Por todo ello, en el documento de la Sociedad Española de Cardiología se solicita que se adopten las medidas necesarias para que exista un acceso sencillo para cualquier médico que atienda a un paciente con FA al menos a las últimas seis determinaciones del INR6.

Hay evidencia del mayor riesgo de complicaciones embólicas y hemorrágicas durante los primeros meses tras el inicio del tratamiento anticoagulante12, así como del riesgo aumentado de interrupción de la anticoagulación en este periodo, lo que se asocia a una mayor tasa de eventos13. Por ello, parece razonable solicitar que el periodo para la evaluación del TRT se acorte a 3 meses. Además, si en los 3 meses iniciales se objetiva una deficiente calidad de la anticoagulación o no se ha conseguido el adecuado ajuste de dosis, estos pacientes deberían ser candidatos a recibir un NACO.

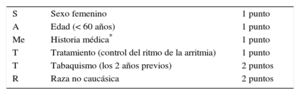

Con el objetivo de identificar a priori qué pacientes tienen mayor riesgo de no estar bien anticoagulados con AVK, se han propuesto nuevos métodos, como la escala SAME-TT2R214, basada en variables clínicas, que se muestra en la tabla 2. Recientemente, esta escala ha sido validada en población española por varios grupos, y se ha demostrado buena calibración con el valor del TRT y su asociación con la aparición de eventos en el seguimiento de pacientes tratados con AVK, y específicamente de manera prospectiva en la predicción de la calidad de la anticoagulación en pacientes españoles en tratamiento con acenocumarol14. Por lo tanto, pensamos que sería muy recomendable, antes de iniciar la anticoagulación oral con fármacos AVK, identificar a los pacientes que tienen mayor probabilidad de conseguir una anticoagulación no óptima, claramente asociada a mayor tasa de eventos embólicos y hemorrágicos2. Puesto que se ha demostrado que la mejora en la calidad de la anticoagulación es enormemente coste-efectiva15, parece razonable solicitar que los pacientes con una puntuación SAMe-TT2R2>2, es decir, pacientes con alta probabilidad de tener una anticoagulación oral no óptima, sean candidatos a recibir un NACO como tratamiento anticoagulante de inicio. De hecho, alguna comunidad autónoma de nuestro país ya ha adoptado esta escala en el visado para poder indicar el uso de NACO.

Escala de predicción de la calidad de anticoagulación oral SAME-TT2R2

| S | Sexo femenino | 1 punto |

| A | Edad (< 60 años) | 1 punto |

| Me | Historia médica* | 1 punto |

| T | Tratamiento (control del ritmo de la arritmia) | 1 punto |

| T | Tabaquismo (los 2 años previos) | 2 puntos |

| R | Raza no caucásica | 2 puntos |

La cardioversión eléctrica de la FA exige una anticoagulación con un rango de INR 2,0-3,0 en las 3 semanas previas al procedimiento1. Sin embargo, es frecuente que la obtención de un grado de anticoagulación estable se retrase varias semanas. Este hecho ocasiona una demora en la realización de la cardioversión y un consumo de recursos no deseable. Se ha demostrado que los NACO son igual de efectivos y seguros que los fármacos AVK en prevenir la aparición de embolias en la cardioversión eléctrica16,17. El uso de NACO en pacientes que van a someterse a cardioversión eléctrica facilitaría la programación, ya que acortaría la demora hasta el procedimiento. Por todo ello, parece razonable solicitar que los pacientes candidatos a cardioversión puedan recibir un NACO antes del procedimiento y 1 mes tras este.

La Sociedad Española de Cardiología ha mantenido una ronda de contactos con otras sociedades científicas. Nos debemos felicitar porque otras cinco sociedades científicas —la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)— hayan coincidido en su apoyo al presente documento. Esta iniciativa confirma el firme convencimiento de estas seis sociedades científicas de que los pacientes merecen el mejor tratamiento antitrombótico, y que este debe estar disponible para seleccionarlo en cada caso individual. No se trata de que solo se utilicen los NACO, sino de que cada paciente reciba, con las menores restricciones administrativas posibles y de acuerdo con la evidencia científica, el tratamiento más adecuado, basado en sus características clínicas y su riesgo tromboembólico y hemorrágico, y así reducir en lo posible el riesgo de complicaciones y mejorar su pronóstico y su calidad de vida.

CONFLICTO DE INTERESESNinguno.