Palabras clave

INTROODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca es un problema de salud que causa una elevada morbimortalidad y genera un elevado coste para la sanidad pública1,2.

Los ingresos hospitalarios podrían ser evitados si los pacientes tuvieran un mayor conocimiento de su enfermedad y de su tratamiento, y que éste fuera prescrito de una manera adecuada3.

El objetivo principal de los programas de atención domiciliaria es reducir las hospitalizaciones y mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Hasta la fecha los estudios publicados son muy heterogéneos en los diseños utilizados (algunos de ellos con muestras muy pequeñas) y en los resultados observados. Algunos estudios han demostrado que estas intervenciones pueden disminuir el número de reingresos no programados4,5 por insuficiencia cardiaca o incluso reducir la mortalidad6,7. Otros estudios también han mostrado que son intervenciones coste-efectivas8.

Sin embargo, otros estudios no han observado resultados significativos en la prevención de reingresos ni en la reducción de la mortalidad9,10.

Una revisión llevada a cabo por la Colaboración Cochrane observó que es escasa la evidencia sobre la relación entre las diferentes intervenciones (seguimiento de los pacientes después de que hayan sido dados de alta del hospital, incluyendo llamadas telefónicas de seguimiento y visitas domiciliarias) y una reducción de los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca, aunque la evidencia fue mayor cuando el análisis se restringía a los estudios de buena calidad (razón de riesgos [HR] = 0,68; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,46-0,98; p = 0,04)11. Un ensayo clínico recientemente publicado ha mostrado que el manejo de la insuficiencia cardiaca moderada o grave por personal de enfermería en unidades hospitalarias o en el domicilio no reduce la mortalidad ni el número de reingresos en comparación con el seguimiento habitual12.

La eficacia de este tipo de intervenciones domiciliarias debe ser confirmada por otros programas en países con diferentes sistemas sanitarios, ya que la evidencia científica sobre la efectividad de este tipo de intervenciones es todavía incierta.

El objetivo de este estudio es evaluar si una intervención domiciliaria llevada a cabo por personal de enfermería reduce la mortalidad y los reingresos hospitalarios y mejora la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardiaca.

MÉTODOS

Diseño

Ensayo clínico aleatorizado, abierto, con grupo control, para evaluar la efectividad de una intervención domiciliaria. Todos los pacientes fueron reclutados entre enero de 2004 y septiembre de 2005 por enfermeras bien entrenadas, desde dos hospitales universitarios (Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d'Hebron y Servicio de Cardiología del Hospital Clínic) y dos hospitales comunitarios (Servicio de Medicina Interna del Hospital Dos de Mayo y Servicio de Cardiología del Hospital General de Vic). El estudio fue aprobado por el comité ético de investigación clínica de cada hospital.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes sin límite de edad, de ambos sexos, que ingresaban con la sospecha diagnóstica de insuficiencia cardiaca basada en disnea con signos de hipertensión venosa pulmonar o sistémica, compatible con los criterios de Framingham13 (se requieren dos criterios mayores o uno mayor y uno menor) y en los que, además, como diagnóstico de alta hospitalaria apareciera insuficiencia cardiaca en primera o segunda posición.

Inicialmente se consideró también como criterio de inclusión la demostración de disfunción cardiaca a través de pruebas complementarias diagnósticas como la ecocardiografía o la angiografía coronaria. Sin embargo, se observó en un estudio piloto previo que estas pruebas no se realizaban sistemáticamente a todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca, por lo que finalmente no se utilizó como criterio de inclusión.

Se excluyó a los pacientes con enfermedades concomitantes de los que se esperaba que fallecieran en un plazo de 1 año, con déficit cognitivo o que estuvieran fuera del área geográfica durante el siguiente año o hubieran participado en un ensayo clínico en los últimos 3 meses.

Las enfermeras del estudio entrevistaron a los pacientes durante su hospitalización y obtuvieron el consentimiento informado antes de que los pacientes fueran dados de alta a su domicilio.

Al final de cada entrevista, las enfermeras contactaban telefónicamente con una central de gestión de datos (Fundació Institut Català de Farmacologia del Hospital Universitario Vall d'Hebron) para solicitar la aleatorización de los pacientes a alguno de los dos grupos del estudio. La aleatorización se realizó mediante el programa WINPEPI14, que utiliza un generador de números seudoaleatorios descrito por Wichman et al15, y se hizo estratificada por cada hospital, asignando a los pacientes a la intervención basada en la atención domiciliaria o al seguimiento habitual.

Se utilizó un cuestionario estandarizado, que incluía datos sociodemográficos y clínicos, resultados de pruebas diagnósticas y tratamiento farmacológico. La calidad de vida relacionada con la salud se evaluó a través del cuestionario específico de calidad de vida en insuficiencia cardiaca Minnesota Living with Heart Failure (MLHF)16 adaptado para su uso en España.

Se evaluó el cumplimiento farmacológico al final del estudio mediante el cuestionario de Morisky-Green, cuestionario validado en pacientes con hipertensión arterial17 y ampliamente utilizado en nuestro medio, que consta de cuatro preguntas relacionadas con la toma de medicación. Se considera al paciente buen cumplidor sólo si contesta a todas las preguntas correctamente.

La satisfacción de los pacientes con la atención sanitaria recibida se evaluó mediante dos preguntas con respuesta cerrada y una tercera con una escala analógica (0-10) sobre la satisfacción respecto a la información recibida sobre la enfermedad y sobre el papel de los profesionales sanitarios.

Asumiendo una tasa del resultado principal del 55% en el grupo control y un error alfa del 0,05, para una muestra de 280 pacientes se necesita una potencia del 80% para detectar una reducción del riesgo absoluto del 17%, incluyendo una tasa de pérdidas del 5%.

Intervención

Los pacientes aleatorizados a la atención habitual fueron remitidos a su médico de familia y/o cardiólogo de referencia. Se les programó una visita al cabo de 1 año de haber sido dados de alta del hospital. Antes de ser dados de alta, los pacientes asignados al grupo de intervención recibieron, información acerca de la enfermedad y los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, incluyendo un manual de información sobre la insuficiencia cardiaca para el paciente editado especialmente para este estudio.

Se les programó una visita mensual a domicilio durante todo 1 año. Además, las enfermeras realizaban una llamada telefónica cada 15 días para valorar el estado clínico. En cada visita los pacientes recibieron una intervención exhaustiva que incluía educación sobre la enfermedad, reconocimiento de los síntomas de alerta y asesoramiento en relación con el cumplimiento de la medicación prescrita y de sus hábitos de vida. En cada visita también se realizaba una revisión de la historia clínica desde que el paciente había sido dado de alta del hospital o desde la última visita a domicilio, de su estado funcional y la toma de signos vitales. Incluso las enfermeras contactaron con los médicos de familia y/o cardiólogos de los pacientes en caso de que creyeran necesario iniciar un nuevo tratamiento farmacológico o modificar el ya existente, de acuerdo con un protocolo establecido. En cada visita se registraba información específica sobre reingresos hospitalarios, urgencias, visitas extrahospitalarias, datos de exploración física (New York Heart Association [NYHA], peso, frecuencia cardiaca, edemas), signos clínicos de alarma en la última semana, el cumplimiento en los cambios en los estilos de vida, el cumplimiento del tratamiento farmacológico y los cambios en éste si los hubiera.

Variables de resultados

Todos los pacientes fueron seguidos hasta el 31 de octubre de 2006. La variable de resultado principal fue una variable combinada de muerte por todas las causas y reingresos hospitalarios debidos al empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. Las variables de resultados secundarias incluían la mortalidad cardiovascular, los reingresos debidos a enfermedad cardiovascular (no se consideraron las urgencias hospitalarias), la calidad de vida, el cumplimiento terapéutico y la satisfacción. Se recopiló información de todos los ingresos hospitalarios (solicitando copias de las altas hospitalarias a los servicios de documentación) de ambos grupos al final del estudio. Las variables de resultado fueron adjudicadas por un comité de acontecimientos clínicos que fue cegado al grupo de tratamiento del paciente.

Análisis estadístico

Los datos basales y de resultados se compararon mediante la prueba de la χ2 para las variables categóricas, mediante la prueba de la t de Student para las variables continuas que seguían una distribución normal, y mediante la prueba de Mann-Whitney para las variables que no seguían una distribución normal. Como no fue posible definir en todos los casos el momento exacto del evento, se utilizó la extensión de Turnbull del procedimiento de Kaplan-Meier para datos censados en un intervalo18 y así estimar la probabilidad acumulada para obtener el evento definido. Este análisis estadístico se llevó a cabo utilizando las rutinas desarrolladas por Fay19 en el paquete R20. Se realizó un análisis de supervivencia para la variable principal utilizando un modelo parámetrico, basado en la distribución de Weibull. Se determinó el efecto de las covariables en el patrón de supervivencia incluyéndolas en el modelo de riesgos proporcionales de Weibull y se evaluó la bondad de ajuste del modelo según los gráficos residuales. Este abordaje paramétrico permite la presentación de los resultados en términos de razón de riesgos (hazard ratio [HR]), medida muy conveniente para la interpretación clínica. Se incluyeron en el modelo el grupo de intervención, el diagnóstico previo de insuficiencia cardiaca, la clase funcional de la NYHA, el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las visitas realizadas por el médico de familia y el cardiólogo.

El análisis se llevó a cabo mediante el paquete estadístico SAS versión 9.1.3. (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, Estados Unidos). Se consideraron significativos valores de p < 0,05. Los datos se analizaron siguiendo el principio de intención de tratamiento.

RESULTADOS

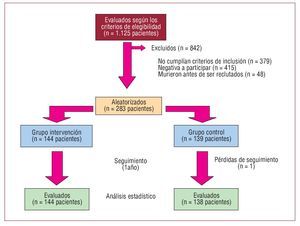

El periodo de reclutamiento duró aproximadamente 21 meses y se evaluó a 1.125 pacientes. De éstos, se excluyó a 842 (74,8%) por diferentes motivos: el 45% no cumplía los criterios de inclusión o tenía algún criterio de exclusión (en un 20% no estaban claros los criterios diagnósticos de insuficiencia cardiaca; el 28% tenía otras enfermedades concomitantes de pronóstico incierto a 1 año; el 15% presentaba algún déficit cognitivo o tenía dificultades para leer y entender la información recibida; el 23% eran pacientes provenientes de otras áreas geográficas, y el 14% había participado en algún ensayo clínico en los últimos 3 meses), el 49,3% no firmó el consentimiento informado y el 5,7% tenía una enfermedad terminal o murió en el hospital. Finalmente, se aleatorizó a 283 pacientes y el seguimiento completo hasta el final del estudio se hizo a 282 (99,6%) (fig. 1).

Figura 1. Esquema del estudio.

La tabla 1 muestra las características de los pacientes aleatorizados. Ambos grupos fueron similares excepto para la EPOC. La media ± desviación estándar de la edad fue 76,3 ± 8,2 años; el 55,1% eran mujeres. La gravedad de la insuficiencia cardiaca según la clasificación de la NYHA fue de 25 (8,8%) pacientes en clases I-II, y 253 (89,4%) en clases III-IV.

Además de las visitas domiciliarias propias del grupo intervención, los pacientes se visitaron bien en atención primaria, bien por cardiólogos extrahospitalarios o en consultas externas del hospital. El 31,8 y el 33,8% de los pacientes del grupo intervención y del grupo control respectivamente se visitaron sólo por médicos de familia, mientras que el 4,9 y el 5,8% se visitaron sólo por cardiólogos. Cuando se miró cuántos pacientes se visitaron por ambos especialistas durante el tiempo de seguimiento, un 50% de los pacientes del grupo intervención y un 36% del grupo control se visitaron durante el tiempo de seguimiento (p = 0,023).

La tabla 2 muestra los tratamientos prescritos al final del seguimiento. No se observan diferencias significativas entre ambos grupos, aunque sí se observa una disminución general de los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) a costa de un aumento de los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II), un aumento importante de la espironolactona y un ligero aumento de los bloqueadores beta.

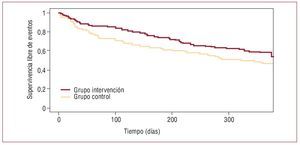

La figura 2 muestra las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. La variable principal de resultado ocurrió en 60 (41,7%) pacientes del grupo de intervención y 75 (54,3%) del grupo control (HR = 0,70; IC del 95%, 0,55-0,99; p = 0,043). La inclusión de variables clínicas relevantes como el diagnóstico previo de insuficiencia cardiaca, la clase de la NYHA y EPOC aumentó ligeramente la HR (0,62; IC del 95%, 0,50-0,87; p = 0,0086). La inclusión de la variable visitas por médico de familia y cardiólogo no modificó la HR.

Figura 2. Curvas de Kaplan-Meier que muestran el tiempo hasta la defunción o el reingreso hospitalario en los grupos intervención y control.

Se observaron menos muertes totales (sin diferencias estadísticamente significativas) en el grupo intervención que en el grupo control (26 y 29 respectivamente), y también menos reingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca (diferencias no significativas) en el grupo intervención que en el grupo control (52 y 62).

Del total de muertes del grupo intervención, 19 fueron de causa cardiovascular, y del grupo control, 20. La media de reingresos por insuficiencia cardiaca en el grupo intervención fue de 1,01 y en el grupo control, 1,3 (diferencias estadísticamente no significativas).

Se registró información completa sobre la calidad de vida de 198 (70,2%) pacientes. Las puntuaciones del MLHF al año disminuyeron en ambos grupos (31 puntos en el grupo intervención y 19 puntos en el grupo control). Al final del estudio, los pacientes del grupo intervención tenían una mejor calidad de vida que los pacientes del grupo control (puntuación media total en el grupo intervención, 18,57; en el grupo control, 31,11; diferencia de las medias, 12,5; IC del 95%, 7,10-17,97; p < 0,001) (tabla 3).

El 86,1% de los pacientes del grupo intervención y el 75,5% de los pacientes del grupo control se mostraron cumplidores del tratamiento farmacológico al final del estudio (p = 0,057).

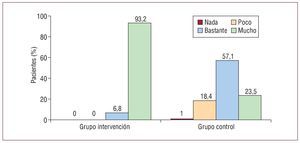

Los pacientes del grupo intervención se mostraron más satisfechos con la información que habían recibido de la enfermedad que los pacientes del grupo control (p < 0,001) (fig. 3). Los pacientes del grupo intervención también se mostraron más satisfechos con la percepción que tenían de la preocupación del personal sanitario por su enfermedad que los pacientes del grupo control (p < 0,001) y mostraron puntuaciones más altas en la valoración de la información recibida sobre la enfermedad (p < 0,001) (tabla 4).

Figura 3. Satisfacción con la información recibida sobre la enfermedad.

DISCUSIÓN

Los resultados de este ensayo clínico indican que una intervención a domicilio realizada por personal de enfermería previamente entrenado es efectiva en reducir la mortalidad total y los reingresos por insuficiencia cardiaca y, además, mejora la calidad de vida, el cumplimiento terapéutico y la satisfacción de los pacientes. Este resultado concuerda con los resultados de revisiones sistemáticas realizadas sobre programas multidisciplinarios para el manejo de la insuficiencia cardiaca21-23.

En el estudio COACH12 no se observaron diferencias significativas en la morbimortalidad. A diferencia de nuestro estudio, un 50% de los pacientes tenían clase funcional III-IV al alta hospitalaria (en nuestro estudio, un 6-7%), aunque al final del seguimiento observaron ligeramente menos eventos que en nuestro estudio (40 frente al 46% general). Este peor pronóstico de nuestros pacientes se podría explicar porque nuestra población era de mayor edad (5 años mayor como media), tenía un porcentaje mayor de insuficiencia cardiaca previa (el 60 frente al 32%), y mayor porcentaje de comorbilidades como hipertensión (75 frente al 43%) o diabetes (42 frente al 28%). Además, nuestra población estaba en general menos tratada farmacológicamente, lo que también podría haber influido en el pronóstico. En nuestro estudio se realizó una intervención más intensa en el grupo intervención (visita mensual domiciliaría más llamada telefónica cada 15 días) que en los dos grupos de intervención del estudio COACH, lo que podría explicar que en nuestro estudio sí observáramos diferencias significativas. Es cierto que una variable importante que también podría explicar los resultados es el mayor porcentaje de pacientes visitados por médicos de familia y/o cardiólogo en el grupo intervención que en el grupo control. Sin embargo, esta variable está directamente relacionada con la intervención a domicilio, ya que una de las funciones de la enfermera era recomendar y facilitar los contactos con su médico de familia y su cardiólogo en caso de que, a su criterio, el paciente precisara ser visitado. Otros programas de manejo de la insuficiencia cardiaca que incluyen un sistema de telemonitorización sí que han demostrado recientemente una mejora en los resultados clínicos24. También, una intervención realizada por farmacéuticos comunitarios ha demostrado que mejora el cumplimiento terapéutico25, aunque en otro estudio se ha visto que su efectividad en reducir los ingresos hospitalarios todavía es incierta26.

La población de nuestro estudio mostró un nivel de gravedad de la insuficiencia cardiaca según la clasificación de la NYHA en el ingreso hospitalario superior al observado en otros estudios de intervención domiciliaria por personal de enfermería. Aproximadamente un 90% de los pacientes de nuestro estudio se clasificaron en clase III-IV según la NYHA, comparado con un 55% de los pacientes en el estudio de Inglis et al8 o un 49% de los pacientes en el estudio de DeBusk et al9. Esta puede ser la razón de que en éste la intervención no redujera los reingresos por insuficiencia cardiaca. Contrariamente, en el estudio de Blue et al7 aproximadamente un 80% de los pacientes eran clasificados como clase III o IV y, aunque el tamaño muestral era mucho más pequeño, la tasa de muertes o reingresos por insuficiencia cardiaca y la HR fueron similares a las observadas en nuestro estudio. Otro estudio llevado a cabo en Argentina27 también demostró que una simple llamada telefónica por personal de enfermería a pacientes con insuficiencia cardiaca era efectiva en reducir la mortalidad y los reingresos hospitalarios. En un ensayo realizado en España con seguimiento telefónico, también se observó una reducción de los reingresos por insuficiencia cardiaca a los 6 meses de seguimiento28. Otro ensayo también realizado en España, con un seguimiento de 16 meses en unidades hospitalarias de insuficiencia cardiaca, observaron una reducción de los reingresos y de la mortalidad29.

Los mismos investigadores siguieron a los pacientes 1 año más sin ofrecerles ninguna intervención específica, y observaron que desaparecían los efectos positivos respecto a los reingresos y la mortalidad30.

En nuestro estudio, ambos grupos aleatorizados fueron razonablemente similares (con la excepción del EPOC) y el porcentaje de pacientes seguidos fue muy alto (99,6%). Por el tipo de diseño del estudio, no se pudo enmascarar a qué grupo estaba asignado un paciente, lo que pudo introducir un sesgo en sus respuestas, sobre todo en lo que concierne a la calidad de vida, el cumplimiento y la satisfacción. Sin embargo, se observó una mejora en la calidad de vida del grupo control, lo que refleja un efecto positivo también de la atención habitual. Otros estudios también han medido la calidad de vida utilizando el MLHF, aunque los resultados no concuerdan con los observados por nosotros. Los investigadores del estudio GESICA27 mediante la intervención telefónica observaron una mejora de la calidad de vida en el grupo intervención menor que la observada en nuestro estudio, y Holland et al26, mediante una intervención a domicilio por farmacéuticos comunitarios, sorprendentemente encontraron que la intervención empeoraba la calidad de vida, resultados difíciles de explicar. De los estudios españoles, Falces et al28 no observaron diferencias en la calidad de vida; en cambio, Atienza et al29 sí las observaron.

Creemos que el efecto beneficioso observado en nuestro estudio es una consecuencia directa de la intervención domiciliaria llevada a cabo por profesionales de salud especialmente entrenados, aunque hay que reconocer algunas posibles debilidades. Un problema de los ensayos clínicos es la mala clasificación de los eventos, que también pudo ocurrir en nuestro estudio. Sin embargo, para intentar evitar este problema se creó un comité independiente, que a ciegas evaluó uno a uno todos los eventos. En caso de discrepancia, dos de los investigadores del estudio decidían el desempate. Otra posible debilidad del estudio estaba relacionada con la propia intervención. Debido a que la intervención consistía en un abordaje multifactorial, no podemos anticipar cuáles fueron los elementos más importantes de la intervención en reducir la mortalidad y los reingresos. Otra limitación del estudio concierne a la generalización de los resultados. De un total de 1.125 pacientes inicialmente seleccionados, sólo se aleatorizó a 283 (25,2%), por lo que difícilmente los resultados se pueden extrapolar a toda la población con insuficiencia cardiaca. También es cierto que los pacientes habían ingresado en servicios de cardiología y de medicina interna de hospitales de diferentes niveles asistenciales que dan cobertura a ámbitos geográficos diferentes. A diferencia de los ensayos clínicos con fármacos, en nuestro estudio no hubo exclusión por motivo de la edad. Todas estas características hacen que los pacientes de nuestro estudio sean más parecidos a los pacientes con insuficiencia cardiaca de la práctica asistencial habitual que los que se incluye en los ensayos clínicos.

A pesar de todas las limitaciones descritas, este estudio aporta nueva evidencia sobre los beneficios de la intervención domiciliaria en la reducción de la morbimortalidad al año de seguimiento en los pacientes con insuficiencia cardiaca, llevada a cabo por personal de enfermería muy bien entrenado en la patología de estudio. También de interés, el efecto observado en la mejora de la calidad de vida, el cumplimiento terapéutico (el efecto fue borderline, y con la limitación de que el cuestionario de Morisky-Green se ha validado en pacientes hipertensos y no en pacientes con insuficiencia cardiaca) y la satisfacción de los pacientes, aspectos raras veces evaluados en los estudios ya publicados.

CONCLUSIONES

Una intervención domiciliaria intensa muy bien estructurada por personal de enfermería especialmente entrenado es efectiva en la reducción de la morbimortalidad, la mejora de la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardiaca y la satisfacción de los pacientes.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desearíamos agradecer a las siguientes enfermeras del estudio por su excelente trabajo de campo: Nuria Alegre, M. del Mar Eseverri, Marc Antoni García, Sandra Gelabert, Emma Pastó, Anna Torres, Victoria Ramos y Elisenda Realp. También desean agradecer a otras personas implicadas en el estudio en el inicio del proyecto: Claudia Morralla, Àngels Moleiro, Josep Sadurní, Francesc Ferrer y Josefina Orús.

También a los siguientes profesionales por sus aportaciones en el diseño y la interpretación de los resultados del estudio: Joan Ramon Laporte, Eduard Diògene y Antonia Agustí.

ABREVIATURAS

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

IC: Insuficiencia cardiaca.

NYHA: New York Heart Association.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

Este estudio ha sido financiado a través de una subvención de la Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (exp. 084/03/02), una beca de investigación de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (2005), y ayudas desinteresadas de Novartis, Pfizer, Almirall-Prodesfarma, Astrazeneca y Sanofi-Synthelabo. Registrado en la International Standard Randomised Controlled Trial con el número ISRCTN35096435

Correspondencia: Dr. C. Brotons.

Unidad de Investigación. Equipo de Atención Primaria Sardenya. Sardenya, 466. 08025 Barcelona. España.

Correo electrónico: cbrotons@eapsardenya.cat

Recibido el 1 de agosto de 2008.

Aceptado para su publicación el 20 de enero de 2009.