INTRODUCCIÓN: El valor pronóstico, durante un infarto de miocardio, de las enzimas, la evolución del segmento ST y las arritmias de reperfusión permanece en discusión.

OBJETIVO: Nuestro objetivo fue relacionar los picos precoces enzimáticos, la evolución del segmento ST y las «arritmias de reperfusión» después de terapia trombolítica con la angina postinfarto, el índice de Killip y la mortalidad del infarto de miocardio durante su fase precoz.

PACIENTES Y MÉTODOS: Sobre 187 pacientes que recibieron fibrinolíticos de forma consecutiva y prospectiva se incluyeron 169. Se determinaron las enzimas miocárdicas CK, MB, TGO, LDH y se realizó electrocardiograma antes y a las 2, 6, 12 y 24 h de administrar el fibrinolítico.

RESULTADOS: La edad fue de 60,12 ±11,3 años, 138 (81,7%) pacientes eran varones y el infarto fue anterior en 74 (43,7%) e inferior en 95 (56,3%). Presentaron arritmias de reperfusión 65 enfermos (38,5%), 131 (77,5%) se encontraban en clase Killip I, 12 (7,1%) presentaron angina postinfarto y ocho fallecieron (4,7%).No existió correlación estadísticamente significativa entre los picos enzimáticos, las arritmias de reperfusión, el índice de Killip, la angina postinfarto ni la mortalidad precoz. A mayor sumatoria del segmento ST, mayor gravedad según el índice de Killip. En el análisis de regresión logística no se pudo ajustar ningún modelo relacionado con la angina postinfarto, sólo la edad se relacionó con la mortalidad y el sexo, y la edad con la insuficiencia cardíaca.

CONCLUSIÓN: En nuestra población las variables estudiadas no han sido de utilidad para estimar un pronóstico en los primeros momentos de un infarto agudo de miocardio.

Palabras clave

Fibrinólisis

Reperfusión

Enzimas

Infarto de miocardio

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo occidental 1-4. El infarto agudo de miocardio (IAM) es una de las manifestaciones más claras de enfermedad coronaria, determinante de muerte súbita y otros fenómenos que se traducen en incapacidad física, muchas veces permanente, por insuficiencia cardíaca y/o angina de pecho. Su pronóstico precoz y tardío depende, en gran medida, de la extensión que presente el mismo 5,6.

Los fibrinolíticos son, junto con la aspirina, dos importantísimas contribuciones al arsenal terapéutico cardiológico ya que ambas -juntas y por separado- han demostrado disminuir la mortalidad post-IAM cuando son administradas precozmente 7,8. Este resultado está mediado en gran parte por la repermeabilización del vaso responsable por lisis del trombo coronario, que disminuye el tamaño del IAM modificando el proceso de expansión, cicatrización y remodelado 9,10.

Lamentablemente no existen métodos no invasivos que permitan asegurar si ha existido reperfusión arterial y sólo la coronariografía es precisa y objetiva para demostrarlo. Las dificultades técnicas y económicas para realizar este estudio después de un IAM son obvias; además, no se justifica su indicación rutinaria después de sufrir esta enfermedad, todo ello sin olvidar que su práctica no está exenta de riesgos para el paciente.

Los hospitales comarcales carecen de hemodinámica y contar con métodos no invasivos precoces, sencillos y baratos sería de gran utilidad práctica y de enorme valor asistencial.

La determinación de las enzimas cardíacas y la evolución de la sumatoria del segmento ST (SST) han recibido distinta atención en los últimos años y su valor diagnóstico y pronóstico en el síndrome de reperfusión permanece en discusión 11,15.

El objetivo primario de este estudio fue relacionar la presencia de picos precoces enzimáticos, como índice de reperfusión por lavado arterial, la rápida evolución del segmento ST y la presencia de las denominadas «arritmias de reperfusión» con la presencia de angina de pecho post-IAM (APIA), con el índice de Killip y la mortalidad en la fase precoz del IAM durante el internamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Como objetivo secundario se correlacionó la localización electrocardiográfica del infarto con la evolución enzimática y la SST. PACIENTES Y MÉTODOS

Entre octubre de 1992 y febrero de 1997 ingresaron en nuestra UCI 590 pacientes con diagnóstico de IAM, de los cuales 187 recibieron fibrinolíticos, siendo incluidos en este estudio 169 pacientes en forma prospectiva.

Criterios de inclusión

Se incluyeron todos los pacientes con dolor precordial opresivo de más de 20 min de duración que persistía tras la administración de dos comprimidos sublinguales de nitritos y que se asociaba a elevación del segmento ST superior 2 mm en dos o más derivaciones precordiales o superior 1 mm en el resto de las derivaciones, y que no tuvieran criterios de exclusión.

Criterios de exclusión

Se consideraron criterios de exclusión las contraindicaciones para fibrinólisis: hepatopatía severa, accidente cerebrovascular en el último año, úlcera gastroduodenal activa, intervenciones quirúrgicas en el último mes o diátesis hemorrágica.

Salidas de protocolo

Todo paciente con protocolos incompletos, enzimas normales o infartos no transmurales.

Estudios realizados y tratamiento

En el momento de ingreso en la UCI se realizó un ECG de superficie de 12 derivaciones estándar (V3r-V4r en los IAM de cara inferior) y se determinaron las enzimas creatinfosfocinasa (CPK) y su isoenzima MB, transaminasa glutámico oxalacética (TGO) y lacticodeshidrogenasa (LDH). Estos estudios se repitieron a las 2, 6, 12 y 24 h tras finalizar el tratamiento fibrinolítico.

El análisis de los valores de CK total, LDH y TGO se realizó por métodos enzimáticos en un sistema de química clínica Dimensión AR (DADE-Behring). La determinación de CK-MB masa se realizó por un enzimoinmunoanálisis fluorogénico en un analizador Opus Plus (DADE-Behring) a partir de muestras de suero.

Todos los pacientes recibieron estreptocinasa a dosis de 1.500.000 unidades administradas por vía intravenosa en 60 min diluida en 100 ml de solución fisiológica. Asimismo, todos recibieron 200 mg de ácido acetilsalicílico oral cada 24 h y 5.000 unidades de heparina de bajo peso molecular cada 12 h durante su estancia en la UCI.

Los pacientes fueron monitorizados durante su estancia en la UCI las 24 h del día. Se les colocó un catéter intravenoso por punción de la vena periférica braquial en la aurícula derecha, hecho constatado por radiología torácica.

Trazados electrocardiográficos

Dos cardiólogos realizaron de forma independiente la sumatoria del supradesnivel del segmento ST medido a 0,08 s del punto J de todas las derivaciones electrocardiográficas que lo presentaran y en cada ECG según el protocolo expuesto.

Se registraron como arritmias de reperfusión aquellas que se presentaron durante la administración del fibrinolítico y hasta una hora después.

Se estudió la correlación entre el pico máximo enzimático (P máx), en especial si el P máx de MB se alcanzaba menos de 6 h o después, y la SST (con tres posibles valores, según la reducción fuera superior al 50% a las 2 h, 50% a las 6 h o el resto de situaciones), la presencia o ausencia de arritmias de reperfusión y la cara de localización del IAM, con la presencia o ausencia de angina postinfarto precoz (APIA), índice de Killip (Killip I frente a Killip II-III y IV) y con la mortalidad (sí/no) durante la estancia del paciente en la UCI.

En los 169 pacientes que formaron parte del estudio se pudo efectuar el seguimiento en la UCI y la totalidad de las determinaciones establecidas por protocolo.

Análisis estadístico

Los resultados se expresan en medias ± desviación típica y en frecuencias absolutas y relativas. La comparación de medias se efectuó mediante la prueba de la t de Student. Para la comparación de proporciones se utilizó la prueba de la χ 2. Las diferencias se consideraron significativas si el valor de p < 0,05. Se ajustaron sendos modelos de regresión logística no condicional para explorar la relación entre las variables consideradas independientes con la presencia o no de APIA, con el índice de Killip y con la mortalidad, previa transformación de las variables cualitativas en variables dummy (variables indicador o ficticias). RESULTADOS

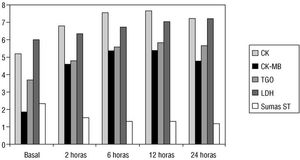

De los 187 pacientes, 18 salieron de protocolo por evolución enzimática negativa y seis por protocolos incompletos. La edad media de la población fue de 60,12 ± 11,3 años. Las características de los 169 pacientes finalmente estudiados se reflejan en la tabla 1. En la figura 1 se observa la evolución enzimática y de la SST basal y a las 2, 6, 12 y 24 h de finalizada la administración del fibrinolítico. Las medias y la desviación estándar de las enzimas en condiciones basales y a las 2, 6, 12 y 24 h fueron: MB 26,5 (61,2), 159 (166), 286 (210), 280 (205) y 157 (116); CPK total: 295 (463), 1.353 (1.392), 2.355 (1.684), 2.447 (1.508) y 1.569 (1.137); TGO 50 (58), 165 (163), 317 (231), 407 (261) y 324 (216); LDH 426 (186), 652 (419), 961 (571), 1.353 (940) y 1.514 (949). El P máx de la MB se alcanzó a las 6 h, mientras que el de la CPK total y la TGO a las 12 h y la LDH a las 24 h. La evolución de la media de la SST y su desviación estándar fue la siguiente: en condiciones basales 13,2 (9), a las 2 h 6,9 (6); a las 6 h 5 (4); a las 12 h 5,1 (4,3) y a las 24 h 4,6 (4,1), es decir, se redujo algo menos de un 50% a las 2 h, para presentar luego una disminución ligera en las horas subsiguientes. Cuando esto mismo se analizó según la localización electrocardiográfica, el P máx de la MB se mantuvo a las 6 h en los IAM de cara anterior pero se demoró a las 12 h en los de cara inferior; idéntica situación ocurrió con la CPK total. La TGO y la LDH se mantuvieron igual independientemente de la cara afectada.

Fig. 1. Evolución enzimática y de la sumatoria del segmento ST basal y a las 2, 6, 12 y 24 h de administrado el fibrinolítico en los 169 pacientes (escala logarítmica). CK: creatinfosfocinasa; CKMB: fracción MB de la creatinfosfocinasa; TGO: transaminasa glutámico oxalacética; LDH: lacticodeshidrogenasa; Sumas ST: sumatoria del segmento ST.

En cuanto a la SST, existió una diferencia entre los IAM de cara inferior y anterior, siendo mayor la reducción de la SST en estos últimos. La evolución de la SST y de las enzimas mantuvo una relación inversa.

No se encontró relación estadísticamente significativa entre el P máx de la MB y la presencia de arritmias de reperfusión, APIA, índice de Killip y mortalidad precoz, ni en el conjunto de los pacientes, ni por diferente localización del IAM, salvo en el hecho que los IAM de cara anterior alcanzaron el P máx de MB con mayor precocidad que los de cara inferior (p < 0,01). Este mismo análisis se realizó agrupando a los pacientes según alcanzaran el P máx de MB antes o después de las 12 h con idéntico resultado, situación que se mantuvo cuando se analizaron las enzimas CPK, TGO y LDH.

En cuanto a la evolución de la SST y su relación con el índice de Killip, con la APIA y con la mortalidad encontramos que a mayor gravedad según el índice de Killip mayor SST (p < 0,01), mientras que no se encontró relación estadísticamente significativa con la presencia de APIA. Presentaron una tendencia a mayor mortalidad los pacientes con mayor SST inicial.

No encontramos relación entre presencia de arritmias de reperfusión y evolución de la SST.

En el análisis de regresión logística no se pudo ajustar ningún modelo relacionado con la aparición de APIA. Sólo la edad se relacionó significativamente con la mortalidad, y el sexo y la edad con la aparición de insuficiencia cardíaca (tabla 2).

DISCUSIÓN

El síndrome de reperfusión ha merecido en los últimos 20 años diversa consideración por parte de varios investigadores 11-15, y se ha comunicado la diferente sensibilidad, especificidad y valor predictivo de una serie de variables como la desaparición de dolor 11,16, los cambios del segmento ST-T 11,17,18, la presencia de arritmias precoces 19,20, la evolución enzimática 21-23, la presencia de potenciales tardíos 24, los isótopos radiactivos 25, la resonancia magnética 26 y la tomografía por emisión de positrones 27.

La lectura de estos trabajos pone de manifiesto datos interesantes, pero a veces insuficientes, e incluso contradictorios 28.

La coronariografía continúa siendo el único método que evidencia con seguridad la permeabilidad u oclusión del vaso afectado.

En nuestra UCI hemos estudiado un reducido conjunto de variables que están a disposición de cualquier hospital y hemos tratado de objetivar si son de utilidad para establecer, en la fase aguda de un IAM, un pronóstico precoz que conlleve a la toma de decisiones en este momento crítico.

Nuestra hipótesis era sencilla: en el caso de lograr reperfusión arterial deberíamos obtener una elevación enzimática precoz, acompañada de rápida resolución de la elevación del segmento ST, aparición de arritmias de reperfusión y en este grupo se debería observar un menor grado de insuficiencia cardíaca según el índice de Killip, menor mortalidad y mayor incidencia de APIA.

Como se desprende de los resultados, a mayor sumatoria del SST, mayor deterioro hemodinámico, según el índice de Killip, así como una tendencia a mayor mortalidad precoz.

La utilidad de las otras variables es, en nuestra experiencia, desalentadora. Así, con las enzimas hemos observado elevaciones en general precoces, pero a la hora de correlacionarlas con los otros índices -que debieran ser en teoría coincidentes- no hemos encontrado correlación estadística. Bien es cierto que el reducido tamaño de la población no permite extraer conclusiones definitivas.

La determinación de enzimas cardíacas ha ido variando con los años y han sido de máxima utilidad para determinar la presencia de necrosis, y la CK-MB ha aportado sensibilidad y especificidad al diagnóstico de IAM. Se ha difundido que el ascenso precoz de la concentración plasmática de esta isoenzima es indicativo de reperfusión. En nuestra población todas las enzimas han tenido picos más precoces que los característicamente descritos en las épocas prefibrinolíticas, pero esto no se ha asociado con una mayor incidencia de APIA, ni aumento de arritmias de reperfusión, ni menor índice de Killip, ni disminución de mortalidad, al menos en la etapa precoz del IAM.

La presencia de picos más precoces en los infartos de cara anterior con respecto a los de cara inferior constituye un hallazgo curioso para el cual no tenemos explicación plausible: que los IAM de cara anterior tuvieran mayor posibilidad de reperfusión sería una hipótesis a contrastar. Actualmente se ha difundido la determinación de marcadores más sensibles para la presencia de necrosis miocárdica como la troponina y la mioglobina y su uso se ha convertido en rutinario en nuestra unidad. No obstante, todavía no hemos realizado investigaciones con estas nuevas determinaciones y su relación con la reperfusión miocárdica.

Tampoco hemos podido observar diferencias cuando los pacientes se agrupaban según el sexo ni la localización electrocardiográfica del IAM.

Las arritmias de reperfusión tampoco presentaron relación estadísticamente significativa, ni con los picos enzimáticos ni con la evolución del SST. Su presencia es siempre esperanzadora de reperfusión, aunque la mayor parte de los trabajos no avalan su utilidad y es tomado clásicamente con un elemento menor 19, aunque debe enfatizarse que tanto la extrasistolia como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular pueden ser debidas al proceso de oclusión coronaria y en lo único que se diferencian de las observadas en el proceso de reperfusión es en que son algo más tardías 29.

La evolución del SST también ha tenido resultados contradictorios, pero en menor medida. Schroëder et al lo han descrito como «simple pero fuerte predictor de reperfusión» 15. òltimamente varios estudios vuelven a avalar su utilidad como predictivo de reperfusión miocárdica postangioplastia 30, o su rápida resolución asociada a pico enzimático de CK precoz 31, e incluso su diferente valor de acuerdo con la modalidad cóncava, convexa o recta que adopte con respecto a la función ventricular 32.

En nuestra población la SST se ha correlacionado con el índice de Killip y una tendencia a mayor mortalidad precoz, pero no ha resistido el análisis de regresión logístico como variable independiente.

Por último, el hecho de que la edad haya sido encontrada en el modelo de regresión logístico como una variable independiente de mortalidad y de mayor riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, al igual que el sexo femenino, es un hecho conocido, y resulta útil resaltar nuevamente la utilidad de estos simples indicadores al estimar el riesgo de un paciente cuando ingresa a la UCI.

Limitaciones del estudio

La mayor limitación de este estudio es la ausencia de coronariografía, por lo que el mismo es «a ciegas». También debe apuntarse que la ausencia de un estimador de la función ventricular como el ecocardiograma le resta posibilidades al trabajo. Pero justamente queríamos establecer si estos sencillos indicadores tienen correlación con eventos clínicos mayores en la etapa precoz del IAM, recordando como ideal al todavía ausente método «no invasivo, altamente sensible y específico que debería permitir un diagnóstico lo más precoz posible de reperfusión coronaria y no tener un coste elevado, a fin de emplearse de forma generalizada y que tuvieran acceso a él la gran mayoría de los pacientes» 28. CONCLUSIÓN

En nuestra población, las variables estudiadas no han sido de utilidad para estimar un pronóstico en los primeros momentos de un infarto agudo de miocardio.

Agradecimiento

Este trabajo ha sido posible por la amplia colaboración prestada por el cuerpo de enfermería y auxiliares de nuestro servicio, así como también el personal de laboratorio de nuestro hospital. A Isabel Arrighi Soria, por la corrección del manuscrito.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo occidental 1-4. El infarto agudo de miocardio (IAM) es una de las manifestaciones más claras de enfermedad coronaria, determinante de muerte súbita y otros fenómenos que se traducen en incapacidad física, muchas veces permanente, por insuficiencia cardíaca y/o angina de pecho. Su pronóstico precoz y tardío depende, en gran medida, de la extensión que presente el mismo 5,6.

Los fibrinolíticos son, junto con la aspirina, dos importantísimas contribuciones al arsenal terapéutico cardiológico ya que ambas -juntas y por separado- han demostrado disminuir la mortalidad post-IAM cuando son administradas precozmente 7,8. Este resultado está mediado en gran parte por la repermeabilización del vaso responsable por lisis del trombo coronario, que disminuye el tamaño del IAM modificando el proceso de expansión, cicatrización y remodelado 9,10.

Lamentablemente no existen métodos no invasivos que permitan asegurar si ha existido reperfusión arterial y sólo la coronariografía es precisa y objetiva para demostrarlo. Las dificultades técnicas y económicas para realizar este estudio después de un IAM son obvias; además, no se justifica su indicación rutinaria después de sufrir esta enfermedad, todo ello sin olvidar que su práctica no está exenta de riesgos para el paciente.

Los hospitales comarcales carecen de hemodinámica y contar con métodos no invasivos precoces, sencillos y baratos sería de gran utilidad práctica y de enorme valor asistencial.

La determinación de las enzimas cardíacas y la evolución de la sumatoria del segmento ST (SST) han recibido distinta atención en los últimos años y su valor diagnóstico y pronóstico en el síndrome de reperfusión permanece en discusión 11,15.

El objetivo primario de este estudio fue relacionar la presencia de picos precoces enzimáticos, como índice de reperfusión por lavado arterial, la rápida evolución del segmento ST y la presencia de las denominadas «arritmias de reperfusión» con la presencia de angina de pecho post-IAM (APIA), con el índice de Killip y la mortalidad en la fase precoz del IAM durante el internamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Como objetivo secundario se correlacionó la localización electrocardiográfica del infarto con la evolución enzimática y la SST. PACIENTES Y MÉTODOS

Entre octubre de 1992 y febrero de 1997 ingresaron en nuestra UCI 590 pacientes con diagnóstico de IAM, de los cuales 187 recibieron fibrinolíticos, siendo incluidos en este estudio 169 pacientes en forma prospectiva.

Criterios de inclusión

Se incluyeron todos los pacientes con dolor precordial opresivo de más de 20 min de duración que persistía tras la administración de dos comprimidos sublinguales de nitritos y que se asociaba a elevación del segmento ST superior 2 mm en dos o más derivaciones precordiales o superior 1 mm en el resto de las derivaciones, y que no tuvieran criterios de exclusión.

Criterios de exclusión

Se consideraron criterios de exclusión las contraindicaciones para fibrinólisis: hepatopatía severa, accidente cerebrovascular en el último año, úlcera gastroduodenal activa, intervenciones quirúrgicas en el último mes o diátesis hemorrágica.

Salidas de protocolo

Todo paciente con protocolos incompletos, enzimas normales o infartos no transmurales.

Estudios realizados y tratamiento

En el momento de ingreso en la UCI se realizó un ECG de superficie de 12 derivaciones estándar (V3r-V4r en los IAM de cara inferior) y se determinaron las enzimas creatinfosfocinasa (CPK) y su isoenzima MB, transaminasa glutámico oxalacética (TGO) y lacticodeshidrogenasa (LDH). Estos estudios se repitieron a las 2, 6, 12 y 24 h tras finalizar el tratamiento fibrinolítico.

El análisis de los valores de CK total, LDH y TGO se realizó por métodos enzimáticos en un sistema de química clínica Dimensión AR (DADE-Behring). La determinación de CK-MB masa se realizó por un enzimoinmunoanálisis fluorogénico en un analizador Opus Plus (DADE-Behring) a partir de muestras de suero.

Todos los pacientes recibieron estreptocinasa a dosis de 1.500.000 unidades administradas por vía intravenosa en 60 min diluida en 100 ml de solución fisiológica. Asimismo, todos recibieron 200 mg de ácido acetilsalicílico oral cada 24 h y 5.000 unidades de heparina de bajo peso molecular cada 12 h durante su estancia en la UCI.

Los pacientes fueron monitorizados durante su estancia en la UCI las 24 h del día. Se les colocó un catéter intravenoso por punción de la vena periférica braquial en la aurícula derecha, hecho constatado por radiología torácica.

Trazados electrocardiográficos

Dos cardiólogos realizaron de forma independiente la sumatoria del supradesnivel del segmento ST medido a 0,08 s del punto J de todas las derivaciones electrocardiográficas que lo presentaran y en cada ECG según el protocolo expuesto.

Se registraron como arritmias de reperfusión aquellas que se presentaron durante la administración del fibrinolítico y hasta una hora después.

Se estudió la correlación entre el pico máximo enzimático (P máx), en especial si el P máx de MB se alcanzaba menos de 6 h o después, y la SST (con tres posibles valores, según la reducción fuera superior al 50% a las 2 h, 50% a las 6 h o el resto de situaciones), la presencia o ausencia de arritmias de reperfusión y la cara de localización del IAM, con la presencia o ausencia de angina postinfarto precoz (APIA), índice de Killip (Killip I frente a Killip II-III y IV) y con la mortalidad (sí/no) durante la estancia del paciente en la UCI.

En los 169 pacientes que formaron parte del estudio se pudo efectuar el seguimiento en la UCI y la totalidad de las determinaciones establecidas por protocolo.

Análisis estadístico

Los resultados se expresan en medias ± desviación típica y en frecuencias absolutas y relativas. La comparación de medias se efectuó mediante la prueba de la t de Student. Para la comparación de proporciones se utilizó la prueba de la χ 2. Las diferencias se consideraron significativas si el valor de p < 0,05. Se ajustaron sendos modelos de regresión logística no condicional para explorar la relación entre las variables consideradas independientes con la presencia o no de APIA, con el índice de Killip y con la mortalidad, previa transformación de las variables cualitativas en variables dummy (variables indicador o ficticias). RESULTADOS

De los 187 pacientes, 18 salieron de protocolo por evolución enzimática negativa y seis por protocolos incompletos. La edad media de la población fue de 60,12 ± 11,3 años. Las características de los 169 pacientes finalmente estudiados se reflejan en la tabla 1. En la figura 1 se observa la evolución enzimática y de la SST basal y a las 2, 6, 12 y 24 h de finalizada la administración del fibrinolítico. Las medias y la desviación estándar de las enzimas en condiciones basales y a las 2, 6, 12 y 24 h fueron: MB 26,5 (61,2), 159 (166), 286 (210), 280 (205) y 157 (116); CPK total: 295 (463), 1.353 (1.392), 2.355 (1.684), 2.447 (1.508) y 1.569 (1.137); TGO 50 (58), 165 (163), 317 (231), 407 (261) y 324 (216); LDH 426 (186), 652 (419), 961 (571), 1.353 (940) y 1.514 (949). El P máx de la MB se alcanzó a las 6 h, mientras que el de la CPK total y la TGO a las 12 h y la LDH a las 24 h. La evolución de la media de la SST y su desviación estándar fue la siguiente: en condiciones basales 13,2 (9), a las 2 h 6,9 (6); a las 6 h 5 (4); a las 12 h 5,1 (4,3) y a las 24 h 4,6 (4,1), es decir, se redujo algo menos de un 50% a las 2 h, para presentar luego una disminución ligera en las horas subsiguientes. Cuando esto mismo se analizó según la localización electrocardiográfica, el P máx de la MB se mantuvo a las 6 h en los IAM de cara anterior pero se demoró a las 12 h en los de cara inferior; idéntica situación ocurrió con la CPK total. La TGO y la LDH se mantuvieron igual independientemente de la cara afectada.

Fig. 1. Evolución enzimática y de la sumatoria del segmento ST basal y a las 2, 6, 12 y 24 h de administrado el fibrinolítico en los 169 pacientes (escala logarítmica). CK: creatinfosfocinasa; CKMB: fracción MB de la creatinfosfocinasa; TGO: transaminasa glutámico oxalacética; LDH: lacticodeshidrogenasa; Sumas ST: sumatoria del segmento ST.

En cuanto a la SST, existió una diferencia entre los IAM de cara inferior y anterior, siendo mayor la reducción de la SST en estos últimos. La evolución de la SST y de las enzimas mantuvo una relación inversa.

No se encontró relación estadísticamente significativa entre el P máx de la MB y la presencia de arritmias de reperfusión, APIA, índice de Killip y mortalidad precoz, ni en el conjunto de los pacientes, ni por diferente localización del IAM, salvo en el hecho que los IAM de cara anterior alcanzaron el P máx de MB con mayor precocidad que los de cara inferior (p < 0,01). Este mismo análisis se realizó agrupando a los pacientes según alcanzaran el P máx de MB antes o después de las 12 h con idéntico resultado, situación que se mantuvo cuando se analizaron las enzimas CPK, TGO y LDH.

En cuanto a la evolución de la SST y su relación con el índice de Killip, con la APIA y con la mortalidad encontramos que a mayor gravedad según el índice de Killip mayor SST (p < 0,01), mientras que no se encontró relación estadísticamente significativa con la presencia de APIA. Presentaron una tendencia a mayor mortalidad los pacientes con mayor SST inicial.

No encontramos relación entre presencia de arritmias de reperfusión y evolución de la SST.

En el análisis de regresión logística no se pudo ajustar ningún modelo relacionado con la aparición de APIA. Sólo la edad se relacionó significativamente con la mortalidad, y el sexo y la edad con la aparición de insuficiencia cardíaca (tabla 2).

DISCUSIÓN

El síndrome de reperfusión ha merecido en los últimos 20 años diversa consideración por parte de varios investigadores 11-15, y se ha comunicado la diferente sensibilidad, especificidad y valor predictivo de una serie de variables como la desaparición de dolor 11,16, los cambios del segmento ST-T 11,17,18, la presencia de arritmias precoces 19,20, la evolución enzimática 21-23, la presencia de potenciales tardíos 24, los isótopos radiactivos 25, la resonancia magnética 26 y la tomografía por emisión de positrones 27.

La lectura de estos trabajos pone de manifiesto datos interesantes, pero a veces insuficientes, e incluso contradictorios 28.

La coronariografía continúa siendo el único método que evidencia con seguridad la permeabilidad u oclusión del vaso afectado.

En nuestra UCI hemos estudiado un reducido conjunto de variables que están a disposición de cualquier hospital y hemos tratado de objetivar si son de utilidad para establecer, en la fase aguda de un IAM, un pronóstico precoz que conlleve a la toma de decisiones en este momento crítico.

Nuestra hipótesis era sencilla: en el caso de lograr reperfusión arterial deberíamos obtener una elevación enzimática precoz, acompañada de rápida resolución de la elevación del segmento ST, aparición de arritmias de reperfusión y en este grupo se debería observar un menor grado de insuficiencia cardíaca según el índice de Killip, menor mortalidad y mayor incidencia de APIA.

Como se desprende de los resultados, a mayor sumatoria del SST, mayor deterioro hemodinámico, según el índice de Killip, así como una tendencia a mayor mortalidad precoz.

La utilidad de las otras variables es, en nuestra experiencia, desalentadora. Así, con las enzimas hemos observado elevaciones en general precoces, pero a la hora de correlacionarlas con los otros índices -que debieran ser en teoría coincidentes- no hemos encontrado correlación estadística. Bien es cierto que el reducido tamaño de la población no permite extraer conclusiones definitivas.

La determinación de enzimas cardíacas ha ido variando con los años y han sido de máxima utilidad para determinar la presencia de necrosis, y la CK-MB ha aportado sensibilidad y especificidad al diagnóstico de IAM. Se ha difundido que el ascenso precoz de la concentración plasmática de esta isoenzima es indicativo de reperfusión. En nuestra población todas las enzimas han tenido picos más precoces que los característicamente descritos en las épocas prefibrinolíticas, pero esto no se ha asociado con una mayor incidencia de APIA, ni aumento de arritmias de reperfusión, ni menor índice de Killip, ni disminución de mortalidad, al menos en la etapa precoz del IAM.

La presencia de picos más precoces en los infartos de cara anterior con respecto a los de cara inferior constituye un hallazgo curioso para el cual no tenemos explicación plausible: que los IAM de cara anterior tuvieran mayor posibilidad de reperfusión sería una hipótesis a contrastar. Actualmente se ha difundido la determinación de marcadores más sensibles para la presencia de necrosis miocárdica como la troponina y la mioglobina y su uso se ha convertido en rutinario en nuestra unidad. No obstante, todavía no hemos realizado investigaciones con estas nuevas determinaciones y su relación con la reperfusión miocárdica.

Tampoco hemos podido observar diferencias cuando los pacientes se agrupaban según el sexo ni la localización electrocardiográfica del IAM.

Las arritmias de reperfusión tampoco presentaron relación estadísticamente significativa, ni con los picos enzimáticos ni con la evolución del SST. Su presencia es siempre esperanzadora de reperfusión, aunque la mayor parte de los trabajos no avalan su utilidad y es tomado clásicamente con un elemento menor 19, aunque debe enfatizarse que tanto la extrasistolia como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular pueden ser debidas al proceso de oclusión coronaria y en lo único que se diferencian de las observadas en el proceso de reperfusión es en que son algo más tardías 29.

La evolución del SST también ha tenido resultados contradictorios, pero en menor medida. Schroëder et al lo han descrito como «simple pero fuerte predictor de reperfusión» 15. òltimamente varios estudios vuelven a avalar su utilidad como predictivo de reperfusión miocárdica postangioplastia 30, o su rápida resolución asociada a pico enzimático de CK precoz 31, e incluso su diferente valor de acuerdo con la modalidad cóncava, convexa o recta que adopte con respecto a la función ventricular 32.

En nuestra población la SST se ha correlacionado con el índice de Killip y una tendencia a mayor mortalidad precoz, pero no ha resistido el análisis de regresión logístico como variable independiente.

Por último, el hecho de que la edad haya sido encontrada en el modelo de regresión logístico como una variable independiente de mortalidad y de mayor riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, al igual que el sexo femenino, es un hecho conocido, y resulta útil resaltar nuevamente la utilidad de estos simples indicadores al estimar el riesgo de un paciente cuando ingresa a la UCI.

Limitaciones del estudio

La mayor limitación de este estudio es la ausencia de coronariografía, por lo que el mismo es «a ciegas». También debe apuntarse que la ausencia de un estimador de la función ventricular como el ecocardiograma le resta posibilidades al trabajo. Pero justamente queríamos establecer si estos sencillos indicadores tienen correlación con eventos clínicos mayores en la etapa precoz del IAM, recordando como ideal al todavía ausente método «no invasivo, altamente sensible y específico que debería permitir un diagnóstico lo más precoz posible de reperfusión coronaria y no tener un coste elevado, a fin de emplearse de forma generalizada y que tuvieran acceso a él la gran mayoría de los pacientes» 28. CONCLUSIÓN

En nuestra población, las variables estudiadas no han sido de utilidad para estimar un pronóstico en los primeros momentos de un infarto agudo de miocardio.

Agradecimiento

Este trabajo ha sido posible por la amplia colaboración prestada por el cuerpo de enfermería y auxiliares de nuestro servicio, así como también el personal de laboratorio de nuestro hospital. A Isabel Arrighi Soria, por la corrección del manuscrito.

Bibliografía

[1]

International mortality from heart disease: rates and trends. Int J Epidemiol 1989; 18 (Supl): S20-S28.

[2]

Recent coronary heart disease mortality trends in Spain. Int J Epidemiol 1990; 19: 761-762.

[3]

Trends in acute myocardial infarction and coronary heart disease. Deaths in the United States. J Am Coll Cardiol 1994; 23: 1273-1277.

[4]

Mortalidad por cardiopatía isquémica en España: tendencia y distribución geográfica. Rev Esp Cardiol 1995; 48: 108-114.

[5]

Relation between ischemia time, infarct size and left ventricular function in humans. Circulation 1995; 922: 710-719.

[6]

The importance of the determination of the myocardial area at risk in the evaluation of the outcome of acute myocardial infarction. Circulation 1987; 75: 980-987.

[7]

Effectiveness of intravenous thrombolytic treatment in acute myocardial infarction. Lancet 1986; 1: 397-401.

[8]

Collaborative Group Randomized Trial of intravenous streptokinase, oral aspirin both or neither among 17187 cases of suspected acute myocardial infarction. Lancet 1988; 2: 349-360.

[9]

Ventricular remodeling after myocardial infarction: a corollary to infarct expansion. Circulation 1986; 74: 693-702.

[10]

Progresive left ventricular remodeling after myocardial infarction. Potential mechanisms and early predictors. Circulation 1993; 87: 755-763.

[11]

ST- segment analysis: a useful marker for reperfusion after thrombolysis with APSAC? Eur Heart J 1991; 12: 357-362.

[12]

Failure of simple clinical measurements to predict perfusion status after intravenous thrombolysis. Ann Intern Med 1988; 108: 658-662.

[13]

Assessment of coronary artery patency after thrombolytic therapy: accurate prediction utilizing the combined analysis of three noninvasive markers. J Am Coll Cardiol 1991; 18: 44-49.

[14]

Noninvasive detection of reperfusion in acute myocardial infarction based on plasma activity of creatin kinase MB subforms. J Am Coll Cardiol 1991; 17: 1047-1052.

[15]

Extent of early ST segment elevation resolution: a simple but strong predictor of outcome in patients with acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1994; 24: 384-391.

[16]

Prediction of infarct coronary artery recanalization after intravenous thrombolytic therapy. Am J Cardiol 1987; 39: 513-515.

[17]

Noninvasive assessment of speed and stability of infarct-related artery reperfusion: Results of the GUSTO ST segment monitoring study. J Am Coll Cardiol 1995; 25: 1552-1557.

[18]

Relation of coronary arterial patency and left ventricular function to electrocardiographic changes after streptokinase treatment during acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1988; 61: 961-965.

[19]

Arritmias de reperfusión durante la trombólisis coronaria: ¿realidad clínica o curiosidad experimental? Rev Esp Cardiol 1992; 45 (Supl 2): 60-65.

[20]

Usefulness of accelerated idioventricular rhythm as a marker for myocardial necrosis and reperfusion during thrombolytic therapy in acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1988; 61: 231-235.

[21]

Creatine kinase isoform analysis in the detection and assessment of thrombolysis in man. Circulation 1987; 75: 1162-1169.

[22]

Analysis of creatine kinase isoenzymes and isoforms in serum to detect reperfusion after acute myocardial infarction. Clin Chem 1987; 33: 507-511.

[23]

Non-invasive assessment of infarct reperfusion: the predictive power of the time to peak value of myoglobin, CKMB and CK in serum. Eur Heart J 1988; 9: 619-624.

[24]

Late potentials on signal-averaged electrocardiograms and patency of the infarct-related artery in survivors of acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1991; 17: 330-337.

[25]

Thrombolytic therapy for myocardial infarction: assessment of efficacy by myocardial perfusion imaging with technetium-99m-sesta MIBI. Am J Cardiol 1990; 61: 36.

[26]

Distinguisching viable from infarcted myocardium after experimental ischemia and reperfusion by using nuclear magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol 1990; 15: 1355-1364.

[27]

Reversibility of cardiac wall-motion abnormalities predicted by positron tomography. N Engl J Med 1986; 314; 884-888.

[28]

Detección de reperfusión en pacientes con infarto agudo de miocardio. Rev Esp Cardiol 1992; 45 (Supl 2): 72-83.

[29]

Isquemia miocárdica y arritmias ventriculares en modelos experimentales: mecanismos desencadenantes. Rev Esp Cardiol 1999; 52: 851-859.

[30]

Relation between ST-segment changes and myocardial perfusion evaluated by myocardial contrast echocardiography in patients with acute myocardial infarction treated with direct angioplasty. Am J Cardiol 1998; 82: 932-937.

[31]

The distinction between coronary and myocardial reperfusion after thrombolytic therapy by clinical markers of reperfusion. J Am Coll Cardiol 1998; 32: 1326-1330.

[32]

Value of ST-segment elevation pattern in predicting infarct size and left ventricular function at discharge in patients with reperfused acute anterior myocardial infarction. Am Heart J 1999; 137: 522-527.