Palabras clave

INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances en las técnicas diagnósticas y quirúrgicas y en los cuidados postoperatorios, la cirugía de la disección aórtica aguda tipo A sigue en ralación con elevada morbimortalidad a corto y largo plazo. Se estima que la mortalidad hospitalaria actual-mente está entre el 15 y el 35%, con supervivencia de un 65-75%1-7 a los 5 años.

La alta incidencia de accidente cerebrovascular (ACVA) postoperatorio en estos pacientes (10-20%)3,5,7,8 se ha relacionado con una protección cerebral inadecuada durante la parada circulatoria, eventos embólicos y/o malperfusión debido a flujo preferencial por la falsa luz durante la perfusión vía arteria femoral9,10. En los últimos años, la introducción de nuevas técnicas de protección cerebral, como la perfusión cerebral vía anterógrada y la canulación de la arteria axilar, ha reducido considerablemente la incidencia de esta complicación10-17.

El objetivo de este estudio retrospectivo es mostrar nuestra experiencia en la cirugía de la disección aórtica aguda tipo A —en cuanto a la mortalidad hospitalaria, la incidencia de reoperaciones y la supervivencia a largo plazo— analizando la influencia que la protección cerebral ha tenido en nuestros resultados.

MÉTODOS

Entre marzo de 1990 y octubre de 2007, 98 pacientes consecutivos (79 varones y 19 mujeres) han sido intervenidos en nuestro centro por disección aórtica aguda tipo A. Durante este período, de los pacientes diagnosticados y presentados para cirugía (103), se desestimó a 5, en 2 casos por edad > 85 años y en el resto por presentar lesiones cerebrales y/o viscerales irreversibles.

La mediana de edad de los pacientes fue 59 años. El síntoma de presentación más frecuente fue dolor torácico agudo. El diagnóstico fue confirmado mediante aortografía en la experiencia inicial (18%), ecocardiografía transtorácica (76%), ecocardiografía transesofágica (66%) y tomografía computarizada (TC) toraco-abdominal (65%). Salvo 11 casos en que se realizó una única prueba diagnóstica, todos los pacientes fueron diagnosticados combinando dos o tres de estas técnicas de imagen (actualmente el sistema diagnóstico es TC toracoabdominal con o sin ecocardiografía transtorácica y ecocardiografía transesofágica intraoperatoria).

Se intervino con carácter emergente (en menos de 24 h) a 91 (93%) pacientes y de manera urgente (en las 72 h siguientes al diagnóstico) a los demás.

Las pruebas de imagen evidenciaron insuficiencia aórtica en 83 pacientes (el 55% con insuficiencia severa). Las características clínicas y demográficas preoperatorias de los pacientes se muestran en la tabla 1.

Técnica quirúrgica

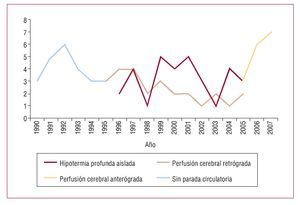

Los conceptos básicos del procedimiento quirúrgico consisten en el reemplazo de la aorta ascendente y/o arco aórtico, resección de la rotura primaria y confección de la anastomosis distal en parada circulatoria. Durante estos 18 años de experiencia se ha producido una progresiva evolución en la estrategia quirúrgica de esta patología. Inicialmente se realizaba la resección exclusiva de la aorta ascendente bajo pinzamiento aórtico sin parada circulatoria. Desde el año 1994 se fue introduciendo la anastomosis distal en parada circulatoria, que es la técnica que se utiliza actualmente en todos los pacientes, aplicando diferentes métodos de protección cerebral. La perfusión anterógrada vía axilar como método de protección cerebral durante la parada circulatoria es un procedimiento introducido en los últimos años (fig. 1).

Fig. 1. Evolución en la estrategia quirúrgica.

El abordaje fue realizado mediante esternotomía media, canulaciones arteriales femoral (82%), axilar (16%) o arco aórtico (2%), con retorno venoso vía aurícula derecha (85%) o vena femoral (15%) y establecimiento de circulación extracórporea. Se monitorizó la temperatura corporal vía esofágica y vesical, considerando hipotermia profunda cuando la temperatura vesical alcanzaba los 18 °C.

Tras pinzamiento aórtico, se realizó apertura longitudinal de la aorta ascendente y transección supracoronaria para localizar, si la había, la rotura intimal y revisar la morfología y la funcionalidad de la válvula aórtica. Luego, en hipotermia profunda y parada circulatoria, se despinzó la aorta ascendente y se exploró la totalidad del arco aórtico. En el 27% de los casos se agregó perfusión cerebral retrógrada a través de la vena cava superior (200-300 ml/min). En los 16 pacientes en los que se realizó protección cerebral ante-rógrada, se utilizó la vía arteria axilar derecha (10-15 ml/kg/min), y se perfundió la carótida izquierda de manera selectiva en todos los casos.

Se localizó la rotura primaria en 83 pacientes; se situaba en la raíz en el 14%, la aorta ascendente en el 67% y el arco aórtico en el 19% de los casos. El segmento aórtico afecto de la rotura primaria fue resecado y reemplazado por un injerto de dacrón Hemashield (Boston Scientific, Massachusetts, Estados Unidos) anastomosando con sutura continua de monofilamento 4/0 apoyado en banda de pericardio heterólogo y reforzando la aorta nativa proximal y distal con gelatinaresorcina-formaldehído (GRF, adhesivo biológico; Laboratorios Cardial, Saint-Etienne, Francia). La sustitución del segmento aórtico se realizó, durante los primeros años, mediante la técnica de inclusión (cubrir el conducto protésico con la aorta nativa resecada) en 21 pacientes. Actualmente se utiliza la técnica de interposición (reemplazo por prótesis tubular con resección completa de la aorta nativa).

El reemplazo sólo de la aorta ascendente se realizó en 61 (63%) pacientes, y se extendió al hemiarco en 24 (24%) y al arco aórtico total en 13 (13%). Con hemiarco nos referimos a los casos de resección parcial del arco, con una anastomosis distal única, sin necesidad del reimplante de troncos supraaórticos. Se utilizó trompa de elefante en 6 pacientes (durante el reemplazo total del arco aórtico queda, en la anastomosis distal, un segmento libre del tubo protésico abocado a la aorta torácica descendente, lo que facilita potenciales intervenciones en ese lugar). La válvula aórtica se conservó, mediante resuspensión de comisuras con suturas de monofilamento 4/0 apoyadas en parche de teflón, en 46 pacientes (47%), se sustituyó en 34 (35%) y se reimplantó en 1 (1%). Cuando se precisó sustitución de la válvula aórtica, en el 73% de los casos se hizo mediante injerto valvulado con reimplantación de coronarias según la técnica de Bentall. El estado preoperatorio de la válvula aórtica se describe en la tabla 2. Tras la cirugía, en los casos de resuspensión, mediante ecocardiografía transesofágica intraoperatoria se objetivó competencia valvular en el 84%, insuficiencia ligera en el 13% y moderada (II/IV) en el resto.

La media de tiempo de circulación extracorpórea fue 183 ± 58 min; el tiempo de isquemia, 113 ± 39 min y el de parada circulatoria, 38 ± 23 min.

Se intervino sin parada circulatoria al 24% de los pacientes, correspondientes a la experiencia inicial. En los demás, el método de protección cerebral usado fue hipotermia profunda, que se aplicó sola en 32 (33%) pacientes. Se añadió perfusión cerebral retrógrada en 26 (27%) y perfusión anterógrada en los últimos 16 (16%).

Seguimiento

Todos los pacientes supervivientes fueron requeridos para revisiones clínicas y ecocardiográficas anuales, así como TC seriadas para valorar la aorta distal. Los datos clínicos fueron obtenidos mediante entrevistas personales y/o telefónicas con los pacientes, los familiares y los médicos de atención primaria. Se consiguió un seguimiento del 95% (79 pacientes).

Análisis estadístico

El programa estadístico SPSS (versión 14.0 para Windows) fue el utilizado para todos los análisis. Se realizó análisis univariable de las variables perioperatorias para determinar los factores de riesgo estadísticamente significativos (p < 0,05) de mortalidad hospitalaria, reoperación y mortalidad durante el seguimiento. Los resultados se siguieron de análisis de regresión logística o de regresión de Cox para determinar los factores de riesgo independientes. Se construyeron curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para estimar la ausencia de reoperaciones y la supervivencia en función del tiempo.

RESULTADOS

Mortalidad hospitalaria

La mortalidad hospitalaria fue del 15% (15/98); 6 pacientes fallecieron por hemorragia intraoperatoria, 3 por bajo gasto cardiaco, 2 por daño neurológico, 2 por sépsis y 2 por fallo multiorgánico postoperatorio. Las complicaciones presentadas durante el postoperatorio se muestran en la tabla 3.

El análisis univariable determinó que la edad avanzada, la disfunción ventricular izquierda, el shock cardiogénico, el tiempo de circulación extracorpórea > 200 min, el tiempo de pinzamiento aórtico > 130 min y el ACVA postoperatorio eran los factores de riesgo de mortalidad hospitalaria (tabla 4). Estas variables fueron sometidas a análisis multivariable, y se identificó como predictores independientes de mortalidad hospitalaria la edad avanzada (≥ 70 años) (RR = 2,85; p = 0,04) y el shock cardiogénico preoperatorio (RR = 2,6; p = 0,025).

El déficit neurológico preoperatorio y los primeros años de experiencia (1990-1994) fueron las únicas variables que en el análisis univariable se relacionaron con complicaciones neurológicas postoperatorias (tabla 4), sin significación en el análisis multivariable.

Se determinaron la mortalidad y las complicaciones neurológicas postoperatorias (ACVA permanente y disfunción neurológica transitoria [DNT]) específicas entre los pacientes sometidos o no a parada circulatoria y estratificadas en función del método de protección cerebral utilizado (hipotermia profunda aislada o combinada con perfusión retrógrada o anterógrada) (tabla 5). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de ellos.

Seguimiento

Se consiguió un seguimiento del 95% (79 pacientes), con una mediana de 61 (intervalo, 1-204) meses. Tras el alta hospitalaria, todos los pacientes fueron citados a controles ecocardiográficos a los 2 meses y con periodicidad anual después. El 67% (56/83) de los pacientes fueron sometidos al menos a una TC de control. De los 27 pacientes supervivientes a los que no se realizó TC, 17 rehusaron hacerse la prueba o no acudieron, 4 se perdieron del estudio y 6 fallecieron durante el seguimiento, uno de ellos por causa aórtica conocida (rotura de aneurisma de la aorta abdominal).

El análisis tomográfico evidenció persistencia de falsa luz permeable en la aorta distal en el 71% de los pacientes, de los que el 17% presentaba dilatación progresiva de la aorta torácica y/o la abdominal.

Reoperaciones

En total, 13 (16%) pacientes fueron reintervenidos durante el seguimiento. Las causas fueron: insuficiencia aórtica severa y dilatación de la raíz aórtica en 5 pacientes, insuficiencia aórtica severa y redisección de la raíz aórtica en 3, insuficiencia aórtica severa aislada en 1, insuficiencia aórtica y mitral severa en 1, endocarditis mitroaórtica en 1, seudoaneurisma aortotraqueal en 1 y fístula entre la raíz aórtica y la aurícula derecha en 1. Ningún paciente se reoperó por afección de la aorta descendente. Los procedimientos quirúrgicos aplicados se muestran en la tabla 6. La mortalidad hospitalaria fue del 23% (3/13), 2 pacientes fallecieron por hemorragia intraoperatoria y 1 por bajo gasto cardiaco.

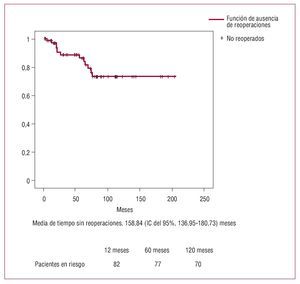

Tras 1, 5 y 10 años, respectivamente, el 98,6% ± 1,3%, el 86,2% ± 4,6% y el 68,2% ± 8,9% de los pacientes supervivientes (fig. 2) no precisaron reoperaciones. Las variables incluidas en el análisis univariable se describen en la tabla 7. El análisis de regresión de Cox señaló como los predictores independientes de reoperación a la insuficiencia aórtica severa prequirúrgica (RR = 3,3; p = 0,024) y a la preservación de la válvula aórtica (RR = 4,7; p = 0,05).

Fig. 2. Curva de ausencia de reoperaciones.

Supervivencia a largo plazo

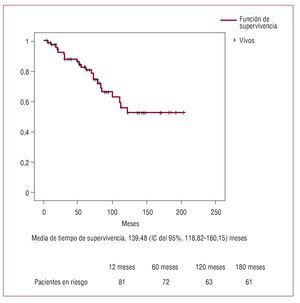

La mortalidad total fue del 27% (22/83). Tras 1, 5, 10 y 15 años, respectivamente, la supervivencia actuarial de toda la serie fue (fig. 3) el 82,4% ± 3,9%, el 69,6% ± 5,4%, el 47,3% ± 7% y el 44,1% ± 7,2%, y la de los pacientes supervivientes hospitalarios, el 97,2% ± 1,9%, el 82,5% ± 4,8%, el 55,9% ± 7,9% y el 52,3% ± 8,2%. Las causas de mortalidad durante el seguimiento se muestran en la tabla 8.

Fig. 3. Curva de supervivencia durante el seguimiento (Kaplan-Meier).El análisis univariable mostró como predictores de mortalidad durante el seguimiento la edad avanzada (≥ 70 años), la técnica de inclusión, DNT postoperatoria y la aplicación de métodos de protección cerebral no anterógrada (tabla 9). En el análisis multivariable, el único predictor independiente de mortalidad durante el seguimiento estadísticamente significativo fue no utilizar protección cerebral anterógrada (RR = 3,1; p = 0,02).

DISCUSIÓN

La disección aórtica aguda tipo A es una situación crítica que requiere una respuesta clínica inmediata y una intervención quirúrgica emergente en la mayoría de los casos.

Siegal et al18 estimaron que, en pacientes no tratados, el riesgo de mortalidad se incrementa en un 1% cada hora durante las primeras 48 h y a la semana alcanza el 70%. Según datos del Registro Internacional de Síndrome aórtico agudo (IRAD)1, la mortalidad de los pacientes tratados de manera conservadora es del 58%, frente a una mortalidad quirúrgica total del 24%.

Aunque en los últimos años se han producido importantes avances en las técnicas diagnósticas y quirúrgicas y los cuidados postoperatorios, hay una considerable variabilidad en la mortalidad hospitalaria, entre el 15 y el 30%2,3,19-21. En nuestra experiencia, la mortalidad hospitalaria fue del 15%, semejante a los mejores resultados de las series actuales4,22.

Los factores predictores de mortalidad hospitalaria son coincidentes en la mayoría de las series publicadas2-4,21. Según datos del IRAD1, las variables independientes de mortalidad son edad avanzada, hipotensión/shock, cardiopatía previa e isquemia renal, mesentérica o miocárdica preoperatoria. Estos resultados señalan que la mortalidad hospitalaria mayoritariamente tiene relación con las características clínicas preoperatorias de los pacientes, difícilmente modificables. Rampoldi et al1 han mostrado que los pacientes inestables tienen al menos el doble de mortalidad quirúrgica que los pacientes estables (el 31,4 frente al 16,7%). Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de la estabilidad hemodinámica preoperatoria y pone énfasis en la necesidad de la cirugía emergente antes de que se inicie el deterioro hemodinámico.

En nuestra serie los únicos predictores independientes de mortalidad hospitalaria fueron la edad avanzada (≥ 70 años) y el shock cardiogénico preoperatorio.

La extensión de la resección quirúrgica no fue detectada como un factor independiente de mortalidad hospitalaria; resecciones más extensas con reemplazo del arco aórtico no afectaron a los resultados precoces ni a los tardíos. Otros autores, en cambio, proponen la resección exclusiva de la aorta ascendente apelando a que el riesgo de resecciones más extensas sobrepasa al potencial beneficio y argumentan que la principal meta de la cirugía es la supervivencia del paciente5.

El daño neurológico en la cirugía de la disección aórtica es multifactorial, y pueden ocasionarlo la duración prolongada de la parada circulatoria, eventos embólicos y/o mala perfusión cerebral por flujo preferencial por la falsa luz.

Las complicaciones neurológicas postoperatorias son una causa frecuente de morbimortalidad en la cirugía de la disección aórtica, con una incidencia estimada de un 10-20%3,5,7,8. Ergin et al9 y Hagl et al10 señalan que el ACVA postoperatorio lo causan principalmente eventos embólicos en posible relación con perfusión retrógrada desde la arteria femoral, y no directamente con el método de protección cerebral realizado, mientras que la DNT estaría relacionada con una inadecuada protección cerebral. La perfusión cerebral vía anterógrada se ha asociado con una reducción significativa de las DNT en series recientes10,11,23,24, aunque no está tan claro su papel en la reducción del ACVA.

La perfusión cerebral anterógrada ha modificado el concepto de parada circulatoria en estos pacientes porque, en sentido estricto, no se realiza una parada circulatoria total, ya que se mantiene un flujo cerebral continuo entre 500 y 1.000 ml/min. Además, varios autores han propuesto que la aplicación de una hipotermia moderada (25 °C) sería suficiente para proteger el cerebro y se evitaría los efectos deletéreos de la hipotermia profunda17,25,26. Nuestro grupo, en cambio, realizó hipotermia profunda porque considera que son reparaciones complejas, previsiblemente de larga duración, y este enfriamiento se ha demostrado muy eficaz para proteger tanto el cerebro como los demás órganos17,27,28.

La canulación de la arteria axilar, en vez de la femoral, disminuye el riesgo de mala perfusión visceral y cerebral, la embolización de trombos desde la aorta abdominal y torácica hacia el cerebro y, además, redirige el flujo a la luz verdadera, disminuye las posibilidades de que se presurice excesivamente al pinzar la aorta y facilita la restauración de una perfusión distal anterógrada12-16. Todas estas ventajas parecen indicar que la perfusión cerebral anterógrada vía axilar, salvo aterosclerosis severa de esta arteria, es el método de protección cerebral de elección10,11,17.

En nuestra serie, la perfusión cerebral anterógrada vía axilar redujo la incidencia de DNT a un 6% y la mortalidad hospitalaria a un 6% en los últimos 16 pacientes intervenidos, con lo que se intuye, pero no se demuestra, su papel protector contra las complicaciones neurológicas y la morbimortalidad que conllevan. Posiblemente esta falta de significación estadística se deba al reducido número de cirugías con perfusión anterógrada vía arteria axilar. Dada la escasa frecuencia de esta cirugía (< 7 pacientes por año) es posible que se precisen todavía algunos años para obtener una evidencia del efecto protector de este tipo de perfusión, por lo que estudios multicéntricos como el IRAD son muy útiles en estas afecciones de baja frecuencia.

A los 10 años, estaba libre de reoperaciones el 73,3%, resultado similar a los publicados3,4,6,29,30. La válvula aórtica se preservó siempre que fue posible, sólo en los casos de desestructuración valvular, anulectasia o valvulopatía previa se decidió realizar sustitución valvular sola o con reemplazo de la raíz aórtica (Bentall), procedimiento que no modificó la mortalidad hospitalaria.

En nuestra serie, del total de pacientes reoperados (13/78), el 77% precisó reintervención por insuficiencia aórtica severa que ya presentaba antes y se corrigió de forma conservadora con resuspensión valvular en la cirugía inicial. Precisamente fueron la insuficiencia aórtica aguda preoperatoria y la preservación de la válvula aórtica los factores determinantes de reoperación aórtica tardía, lo que justificaría medidas agresivas en la válvula aórtica en el procedimiento inicial6,29. Haglet al31 recomiendan el reemplazo sistemático de la raíz y la válvula aórtica (Bentall). Estrera et al32, en cambio, encontraron una aceptable durabilidad tras preservación de la válvula aórtica; señalan que la potencial reoperación no debería dictar el procedimiento inicial y recomiendan conservar la válvula aórtica para evitar la anticoagulación crónica y su posible papel en la ausencia de trombosis de la falsa luz33.

Nosotros consideramos que la presentación inicial de insuficiencia aórtica severa determina una mayor severidad de la disección, cuyas génesis o extensión engloban la raíz aórtica, por lo que medidas agresivas con resección de la raíz y válvula aórtica e implantación de injerto valvulado (Bentall) serían el procedimiento indicado4,6,29,31. En estos casos, la resuspensión valvular, al conservar la raíz aórtica, mantiene un segmento aórtico afecto de enfermedad intrínseca que presenta mayor riesgo de redisección y complicaciones ulteriores. Los resultados publicados sobre la técnica de sustitución de la raíz aórtica con reimplantación de la válvula aórtica (técnica de David) son prometedores y, si bien habrá que valorar su evolución a largo plazo, pueden llegar a ser una alternativa interesante33,34.

De los 56 pacientes supervivientes al alta hospitalaria a los que se consiguió realizar una TC durante el seguimiento, sólo en 6 (11%) se evidenció dilatación progresiva en otros territorios de la aorta con indicación quirúrgica: 2 pacientes con aneurisma de aorta abdominal, 2 con aneurisma toracoabdominal y 2 con aneurisma de aorta torácica descendente. De estos pacientes, 2 rechazaron la reintervención y los demás tenían alguna comorbilidad (edad avanzada, déficit neurológico severo, etc.) que hacían imposible el procedimiento.

Una tasa tan baja de reoperación de la aorta distal probablemente se deba al alto porcentaje de localización de la rotura intimal primaria durante la intervención y a nuestra determinación de resecarla en todos los casos. De hecho, de los 15 pacientes en que no se halló la rotura intimal, el 60% (9 pacientes) formaba parte del grupo al que no se practicó parada circulatoria (lo que imposibilita explorar el arco aórtico y descartar roturas intimales a ese nivel) y que presentaba un incremento del riesgo de reoperación cercano a los límites de la significación estadística (p = 0,06). Así, varios autores describen la falta de resección de la rotura intimal en la cirugía inicial como el principal factor de reoperación tardía por dilatación de la aorta torácica o abdominal6,30.

Aunque nuestro grupo no tiene experiencia al respecto, algunos autores señalan que en determinados casos la implantación de endoprótesis en la aorta torácica descendente durante el procedimiento inicial o en un segundo tiempo podría mejorar los resultados disminuyendo la incidencia de reoperación y la aparición de las complicaciones por la progresión de la enfermedad a la aorta distal35,36.

La curva actuarial de supervivencia tras el alta hospitalaria presenta unos porcentajes comparables con los descritos por otros autores2,3,5,6. La edad avanzada representa uno de los factores de riesgo independientes de mortalidad durante el seguimiento en la mayoría de las series, en parte por la menor expectativa de vida en este grupo de pacientes2. En general hay mucha variabilidad en la determinación de los predictores independientes de supervivencia a largo plazo. Chiappini et al2 presentaron una serie de 487 pacientes intervenidos por disección aórtica tipo A, y el único factor de riesgo que hallaron era la diabetes preoperatoria. Erwin et al3, con 315 pacientes, identificaron edad avanzada y diálisis postoperatoria como los predictores de mortalidad durante el seguimiento.

En nuestra serie hallamos como predictor de mortalidad tardía no utilizar protección cerebral anterógrada, lo que pone de manifiesto que, aunque la perfusión anterógrada no modificó de manera significativa los resultados postoperatorios iniciales, presenta una gran relevancia en la supervivencia tardía.

Ergin et al9 relacionaron la disfunción neurológica temporal postoperatoria con déficit de la función cerebral a largo plazo. Pompilio et al37 determinaron la influencia de los eventos neurológicos perioperatorios en la mortalidad tardía, es decir, que los pacientes que sobrevivieron durante la estancia hospitalaria a un daño neurológico presentaron menor supervivencia a largo plazo. Este hecho se explicaría por el alto riesgo de bronconeumonías, nuevos eventos neurológicos y otras complicaciones relacionadas con la limitada capacidad funcional de estos pacientes4.

Limitaciones

Este artículo está sujeto a todas las limitaciones de un estudio retrospectivo y no aleatorizado. La baja incidencia de esta afección conlleva un reducido número de pacientes intervenidos y limita el poder estadístico de los hallazgos.

Al tratarse de una revisión con un prolongado período de experiencia, los primeros casos sin parada circulatoria y los posteriores con perfusión cerebral anterógrada no fueron contemporános de los demás métodos de protección cerebral referidos. El último método aplicado (perfusión cerebral anterógrada) presenta un reducido tamaño muestral (16 pacientes), lo que limita la significación estadística de los resultados.

CONCLUSIONES

Los resultados de la cirugía de la disección aórtica aguda a corto y largo plazo son aceptables, y se debe indicar la intervención de forma emergente en la mayoría de los pacientes.

La insuficiencia aórtica severa se relaciona con un elevado riesgo de reoperación proximal, lo que justificaría medidas agresivas en la válvula aórtica durante la cirugía inicial.

La perfusión cerebral anterógrada ha modificado el concepto de parada circulatoria y ha mejorado el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Consideramos que, si bien serán precisas experiencias con series más extensas, la aplicación de perfusión cerebral anterógrada en la cirugía de la disección aórtica aguda podría mejorar el pronóstico de estos pacientes.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

ABREVIATURAS

ACVA: accidente cerebrovascular.

DNT: disfunción neurológica transitoria. TC: tomografía computarizada.

Correspondencia:

Dr. C.E. Martín.La Alcazaba, 2, 3.o D. 28041 Madrid. España.

Correo electrónico: carlosestebanmartin@hotmail.com

Recibido el 23 de noviembre de 2007.

Aceptado para su publicación el 10 de junio de 2008.