La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en la población general y tiene un gran impacto en la morbimortalidad de personas de edad avanzada. La mayor parte de los datos sobre epidemiología de la fibrilación auricular procede de poblaciones norteamericanas, especialmente del estudio de Framingham, y no hay datos generales en España. Algunos estudios encuentran cifras de prevalencia de fibrilación auricular en España entre el 2 y el 17%, dependiendo de la edad y el ámbito de estudio. En algunos de ellos se señalan también las distintas prevalencias en mujeres y varones, pero no existen datos fiables sobre este aspecto en nuestro país. Dada la importancia creciente de esta arritmia y sus repercusiones pronósticas, parece necesario realizar estudios específicamente dirigidos a conocer su situación real en España, tanto en general como diferenciada por sexos.

Palabras clave

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente en la población general. Causa un gran número de ingresos hospitalarios por los síntomas que ocasiona la propia taquicardia (palpitaciones, mareo o síncope) o su consecuencias. Hoy conocemos que la FA per se aumenta la mortalidad, pues multiplica el riesgo de muerte por 1,5 en varones y 1,9 en mujeres1. La mayoría de los datos publicados sobre prevalencia de FA proviene de poblaciones americanas, especialmente del estudio de Framingham2, aunque también en Europa, recientemente, se han publicado resultados similares3,4. Los datos de este estudio han demostrado una prevalencia de FA de 4/1.000 habitantes en la población general (0,4%). Estas cifras son mucho mayores en poblaciones de edad avanzada, ya que la FA afecta a casi el 10% de las personas mayores de 80 años.

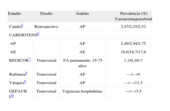

PREVALENCIA DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN ESPAÑAEn España carecemos de estudios suficientemente amplios como para conocer con exactitud las cifras de prevalencia de FA en la población. Se ha realizado un escaso número de estudios, cuyos resultados han sido publicados en los últimos años, la mayoría de los cuales tienen diseño retrospectivo o transversal5-10 (tabla 1).

Estudios sobre prevalencia de fibrilación auricular en España

| Estudio | Diseño | Ámbito | Prevalencia (%) Varones/mujeres/total |

| Candel5 | Retrospectivo | AP | 2,47/2,55/2,52 |

| CARDIOTENS6 | |||

| AP | AP | 2,49/2,94/2,75 | |

| AE | AE | 16,6/18,7/17,6 | |

| REGICOR7 | Transversal | FA permanente, 35-75 años | 1,1/0,3/0,7 |

| Barbanza8 | Transversal | AP | —/—/4 |

| Vázquez9 | Transversal | AP | —/—/11,5 |

| GEFAUR I10 | Transversal | Urgencias hospitalarias | —/—/3,5 |

AE: atención especializada; AP: atención primaria; FA: fibrilación auricular.

El estudio REGICOR valoró secundariamente la prevalencia de FA en una muestra aleatoria de 1.748 individuos de la provincia de Girona con edades comprendidas entre 25 y 74 años. Los datos en esta población son similares a los de otros países industrializados, pero la principal limitación del estudio reside en el bajo número absoluto de pacientes con FA encontrados y por la exclusión de la población mayor de 74 años, en la que precisamente sabemos que se concentra un mayor número de casos. En otro estudio realizado en una población de 1.206 personas mayores de 65 años de un área de salud de Toledo, se observó una prevalencia de FA del 5,6% (el 3,9% hasta los 74 años, el 7,8% de 75 a 84 años y el 18,2% en mayores de 85 años). En este estudio la prevalencia en mujeres fue del 6,4%, frente al 5,6% de los varones, lo que contrasta con las cifras superiores en varones de los estudios de Framingham y REGICOR7. En España, entre los pacientes que acuden por primera vez a una consulta de cardiología, la FA es la arritmia encontrada más frecuentemente (11,5%), seguida de la taquicardia paroxística supraventricular (2,1%) y el aleteo auricular (0,8%)9. En definitiva, no hay datos que revelen la verdadera prevalencia de FA en la población de edad avanzada en nuestro país y las discrepancias existentes se deben a que las poblaciones estudiadas son muy diferentes. No obstante, utilizando las cifras disponibles se podría afirmar que cada año en España pueden aparecer casi 100.000 casos nuevos de FA.

Como ya se ha comentado, la edad tiene una relación directa con la frecuencia de aparición de FA, que llega a afectar a cerca del 10% de las personas mayores de 80 años. En este sentido, en nuestro medio se ha estimado que 4 de cada 10 pacientes con FA están por encima de los 70 años6. Aunque el riesgo de FA es mayor en los varones que en las mujeres en casi todas las franjas de edad, el número total de casos tiende a igualarse debido a la mayor supervivencia de las mujeres.

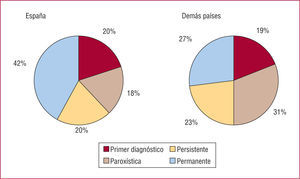

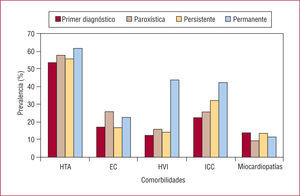

La Sociedad Europea de Cardiología ha publicado recientemente los datos de un estudio sobre las características de 5.333 pacientes con FA correspondientes a 35 países europeos. España aportó los datos de 848 pacientes procedentes fundamentalmente de las consultas de cardiología4. Siguiendo la clasificación recientemente propuesta, los datos demuestran que cuando se lleva a cabo el diagnóstico de FA, en el 20% de los pacientes es la primera vez que se diagnostica la arritmia (de tiempo de evolución indeterminado en la mayoría de los casos), en el 18% son FA paroxísticas ya diagnosticadas; en el 20%, persistentes y en el 42%, permanentes (fig. 1). Más del 50% de los pacientes tenían también hipertensión arterial, y en una proporción que osciló entre un 20% en la FA paroxística hasta más de un 40% en la FA permanente, se observó insuficiencia cardiaca (fig. 2). El porcentaje de mujeres en cada una de ellas fue similar: un 40%, aproximadamente.

La indicación de anticoagulación oral crónica en pacientes con FA y factores de riesgo de embolias está suficientemente establecida y corroborada por las guías de actuación españolas, europeas y americanas11. En general, aproximadamente el 80% de todos los pacientes vistos en España, pertenecientes al estudio europeo, tenía criterios de alto riesgo de embolias. A pesar de ello, no se había recomendado tratamiento anticoagulante a un porcentaje importante de pacientes que no tenían contraindicación para dicho tratamiento. Esto es más acusado en pacientes de edad avanzada y en mujeres. En pacientes con FA que ingresan por un accidente cerebrovascular (ACV), el tratamiento anticoagulante previo puede disminuir la gravedad del ACV embolígeno. Es decir, incluso en el caso de fracasar en la prevención del accidente, el tratamiento antitrombótico puede conferir una protección parcial.

Se sabe que los efectos de la FA en la morbimortalidad a largo plazo varían ampliamente en función del sexo. En un estudio prospectivo con sujetos entre 45 y 65 años, la FA se asoció con una probabilidad de evento cardiovascular en los siguientes 20 años del 89% en mujeres, frente a sólo un 27% en varones. En mujeres, un 21% de los ACV se considera directamente relacionado con la FA, frente a sólo un 11% en varones. Hasta el año 2005, la información sobre un diferente riesgo de embolias por FA en función del sexo era contradictoria: aunque en algunos estudios (SPAF, Framingham) el sexo femenino presentaba un mayor riesgo de embolias, en otros (AFI, índice CHADS12) no se observaron diferencias atribuibles al sexo. En 2005 se publicó el estudio ATRIA, sobre 13.559 pacientes con FA, centrado específicamente en detectar estas diferencias13,14. En él se concluyó que las mujeres con FA tienen, en ausencia de anticoagulación, un riesgo de embolias superior al de los varones (el 3,5 frente al 1,8%) en todos los segmentos de edad y que la anticoagulación oral con warfarina es al menos tan efectiva, si no más, en mujeres como en varones. No se conoce la causa de esta mayor propensión de las mujeres a sufrir accidentes embólicos en caso de FA. Este último hecho contrasta con la política, por desgracia frecuente, de no indicar tratamiento anticoagulante a mujeres mayores de 75 años, cuando los estudios sitúan en este grupo demográfico el riesgo de embolias más elevado. Otros estudios han señalado, además, que las mujeres presentan un curso clínico mucho más desfavorable, con diferencias significativas en cuanto a gravedad clínica del ACV, mortalidad intrahospitalaria y secuelas invalidantes. En el estudio CARDIOTENS6, realizado en España, se observaron bajos porcentajes de anticoagulación (el 26% de los pacientes atendidos en atención primaria y el 41% de los atendidos en consultas de cardiología), y la proporción de pacientes anticoagulados se reduce con la edad (sólo el 26% de los pacientes mayores de 80 años frente al 50% de los menores de 65 años, entre los atendidos por cardiólogos).

CONCLUSIONESNo existen estudios que nos permitan extraer datos fiables sobre las características diferenciales de la FA en varones y mujeres en España. Algunos estudios muestran cifras de prevalencia muy variables, dependiendo de la edad de las poblaciones estudiadas, el diseño y el ámbito en que fueron realizados (población general, registros en urgencias o en consultas de atención primaria o cardiología, etc.). Tampoco existen estudios longitudinales que nos den claves sobre el impacto de esta arritmia y su manejo en el pronóstico a largo plazo. Por todo ello, y dada la importancia creciente de la FA, parece imprescindible diseñar y llevar a cabo estudios en todo el país que nos proporcionen información válida y fiable sobre todos estos aspectos.