La mortalidad tras un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) sigue siendo alta a pesar de los avances médicos. Las mujeres están poco representadas en los estudios, lo que limita el conocimiento sobre su tratamiento y su pronóstico. Se desconoce si las mujeres tratadas con intervención coronaria percutánea (ICP) primaria recuperan una esperanza de vida similar a una población de referencia. El objetivo del estudio es determinar si las mujeres sometidas a ICP primaria recuperan una supervivencia similar a la población general de iguales edad y región.

MétodosSe incluyeron todos los IAMCEST desde enero de 2014 a octubre de 2021. Se emparejó la muestra con una población de referencia de iguales edad y región, obtenida del Instituto Nacional de Estadística. Se determinaron las supervivencias observada y esperada y el exceso de mortalidad (EM) mediante el método Ederer II. Se repitió el análisis para mujeres de edad ≤ 65 y> 65 años.

ResultadosSe reclutó a 2.194 personas; 528 casos eran mujeres (23,9%). Entre las mujeres que sobrevivieron los primeros 30 días, los EM del 1.er, el 5.o y el 7.o año fueron del 1,6% (IC95%, 0,3-4), el 4,7% (IC95%, 0,3-10,1) y el 7,21% (IC95%, 0,5-15,1) respectivamente.

ConclusionesLas mujeres con un IAMCEST tratadas con ICP primaria que sobreviven al evento agudo reducen significativamente su EM y presentan una esperanza de vida similar a la de la población de referencia de iguales edad y región.

Palabras clave

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y suponen más de 18 millones de muertes cada año1. La prevalencia de estas enfermedades en las mujeres está aumentando y los síndromes coronarios agudos son el origen de la mayoría de las muertes de causa cardiovascular, con una prevalencia de hasta 3 millones de casos2.

La mortalidad por infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) ha disminuido en los últimos años debido a las mejoras de los tratamientos médicos, las medidas de prevención secundaria y, en especial, la aparición de los tratamientos de reperfusión, en los que la intervención coronaria percutánea (ICP) primaria es la piedra angular3. Sin embargo, la mortalidad continúa siendo alta, de hasta un 6% en los primeros 30 días y hasta un 9% al cabo de 1 año en la última década4.

Aunque el IAMCEST afecta principalmente a los varones, la mortalidad no se da por igual en la población, de tal manera que las tasas son más altas durante el primer año en las mujeres y las personas mayores. No obstante, después de 1 año de seguimiento, los resultados obtenidos son contradictorios. En general, en las mujeres la enfermedad cardiovascular se presenta 10 años después que en los varones y ellas son propensas a tener más comorbilidades. Por consiguiente, aunque la tasa de mortalidad bruta sea más alta en las mujeres al cabo de 1 año, tiende a converger con la de los varones cuando se aplica un ajuste según la edad y los factores de riesgo5. Además, las mujeres tienden a tener una forma de presentación atípica y consultan más tarde que los varones, lo cual dificulta el proceso diagnóstico y conduce a retrasos en la asistencia aguda del IAMCEST y a un menor uso de la ICP primaria6.

Aunque la ICP primaria es una técnica ampliamente adoptada, los estudios de evaluación del pronóstico en comparación con el de la población general son escasos, en especial en participantes jóvenes. Además, la supervivencia a 1 año está determinada principalmente por la mortalidad en los primeros 30 días (es decir, el evento agudo) y es infrecuente que los estudios realicen un seguimiento de los pacientes después de transcurrido ese tiempo7.

En un estudio de la repercusión en la recuperación de la esperanza de vida tras un seguimiento a medio plazo de mujeres de edad ≥ 75 años sometidas a ICP primaria, en comparación con la población general de iguales edad y área geográfica, se observó que la supervivencia de las que habían sobrevivido hasta 30 días tras el evento principal fue similar a la de la población general8. Sin embargo, el análisis no incluyó todo el espectro de edades. Dado que la mortalidad es más alta entre los adultos de edad avanzada, estos resultados no pueden extrapolarse ni considerarse indicativos de que la esperanza de vida de las mujeres más jóvenes recupere también valores similares.

Por esta razón, el objetivo principal del presente estudio es determinar si la esperanza de vida de las mujeres de cualquier edad que sufren un IAMCEST y son tratadas con una ICP primaria se restablece hasta un nivel similar al de la población general de iguales edad y área geográfica tras un seguimiento a largo plazo si sobreviven al evento agudo.

MÉTODOSDiseño del estudioPara este estudio retrospectivo observacional, se reclutó a todas las pacientes consecutivas con un diagnóstico de IAMCEST y un tratamiento con ICP primaria en nuestro centro entre enero de 2014 y octubre de 2021. Nuestro centro es el hospital de referencia para una población de 1 millón de habitantes. Nuestro equipo cuenta con más de 10 años de experiencia y trata a más de 250 pacientes cada año. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: edad <18 años y tratamiento con fibrinolisis.

Se estableció la población de referencia mediante las tasas de mortalidad proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España. Dicho instituto publica datos de mortalidad estratificados por franjas de edad, sexo y comunidad autónoma de España en su página web oficial. Para comparar nuestra muestra de pacientes con IAMCEST con la población de referencia, se realizó un emparejamiento de nuestros datos con las tablas de mortalidad proporcionadas por el INE seleccionando a participantes de iguales edad, sexo, área geográfica y año del evento clínico. Se realizó un seguimiento de todas las participantes durante un mínimo de 1 año después del evento primario, y el estudio finalizó en octubre de 20229.

Obtención de los datos y seguimientoLos datos sobre las características basales, la intervención, la hospitalización y el alta se obtuvieron de una base de datos de IAMCEST prospectivos. Se obtuvieron datos de seguimiento para confirmar si las pacientes seguían con vida y las causas de la muerte, a partir de las historias clínicas electrónicas y con entrevistas telefónicas. Todos los hospitales de nuestras regiones están conectados a través de una intranet, y todos los datos pueden obtenerse con facilidad para su consulta.

El tratamiento de las pacientes durante el ingreso y el tratamiento médico óptimo al alta se basaron en lo indicado por la versión más reciente de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Los criterios de valoración estandarizados y las causas de muerte se definieron según el documento de consenso Academic Research Consortium-210.

Por convención, la mayor parte de los estudios y de las guías clínicas publicadas por las sociedades europeas y estadounidenses consideran pacientes de edad avanzada a los de más de 65 años11,12. Dado que nuestra muestra se dividía a esta edad de manera similar y tenía un número de episodios suficiente para la potencia estadística necesaria para el estudio, se dividió a las participantes en 2 grupos: a) mujeres de edad ≤ 65 años, y b) mujeres de edad >65 años.

Objetivos primariosComparar la supervivencia de las mujeres con IAMCEST tratadas con una ICP primaria que sobrevivieron a los primeros 30 días con la de la población general de iguales edad y región geográfica.

Objetivos secundarios- 1.

Comparar la supervivencia de las mujeres de edad ≤ 65 años con IAMCEST tratadas con una ICP primaria que sobrevivieron a los primeros 30 días con la de la población general de iguales edad y región geográfica.

- 2.

Comparar la supervivencia de las mujeres de edad >65 años con IAMCEST tratadas con una ICP primaria que sobrevivieron a los primeros 30 días con la de la población general de iguales edad y región geográfica.

Las variables cuantitativas se expresan en forma de media±desviación estándar o mediana [intervalo intercuartílico] y se compararon con la prueba de la t de Student y la prueba de rangos de Wilcoxon respectivamente. Las variables cualitativas se expresan en forma de número (porcentaje) y se compararon con la prueba de la χ2 y, en el caso de que hubiera varias categorías, con la prueba de ANOVA.

Se llevó a cabo un análisis de regresión de Cox multivariable para determinar qué factores predecían la mortalidad. Las variables introducidas se definieron con una exclusión escalonada retrógrada, con un valor umbral de p <0,10. Las asociaciones se expresan en forma de hazard ratio (HR) con su intervalo de confianza del 95% (IC95%). La capacidad predictiva del modelo se evaluó con la prueba de la c de Harrel y la supervivencia, mediante las curvas de Kaplan-Meier. La significación estadística se estableció en p <0,05.

Para comparar a las mujeres con IAMCEST sometidas a ICP primaria con la población general de iguales edad y área geográfica, se hicieron las siguientes estimaciones:

- 1.

Supervivencia observada (SO): es la probabilidad de supervivencia respecto a cualquier causa de muerte en el grupo de mujeres tratadas con una ICP primaria y se calcula utilizando el método de tablas de vida. La SO se presenta con el IC95%.

- 2.

Supervivencia esperada (SE): es la probabilidad de supervivencia de una población similar a la de la muestra del estudio, pero que no presenta la enfermedad subyacente (en este caso el IAMCEST). En otras palabras, la SE representa la mortalidad prevista en las pacientes de la muestra en el caso de que no hubieran sufrido un IAMCEST. En este caso, se obtuvieron los datos del INE, que proporciona tablas de mortalidad de las personas de las mismas edad y área geográfica. Dado que incluía a la totalidad de la población de la región, la SE no tenía error de muestreo, por lo que no se calculó el intervalo de confianza9. El método Ederer II parte del supuesto de que, cuando se establece un modelo de la SE, las muertes por causas específicas como el IAMCEST representan una proporción desdeñable del total de muertes en la población de referencia13. Se calculó la SE con el método de Ederer II, que considera que las personas están en riesgo hasta que se produce la muerte del paciente concreto o su censura para el análisis estadístico14. Sobre todo en los registros del cáncer, hay un consenso cada vez mayor en que, cuando el periodo de seguimiento es inferior a 10 años, el método de Ederer II es el método de elección, dado que los demás métodos tienden a sobrestimar la supervivencia15,16. Si la SE quedaba incluida dentro del IC95% de la SO, se consideró que no había diferencia.

- 3.

Supervivencia relativa (SR): el cálculo de la SR se basó en el cociente de la SO de nuestra muestra de pacientes durante un intervalo de tiempo específico respecto a la SE del grupo de referencia, que no tenía la enfermedad14,17,18. En otras palabras, la SR es la SE de las pacientes si solamente pudieran morir como consecuencia del evento primario o sus consecuencias. En nuestra muestra, una SR del 100% indicaría que el IAMCEST no tuvo efecto alguno en la supervivencia del grupo de estudio. Sin embargo, una SR del 90% indicaría que el 10% de las pacientes fallecieron a causa del evento primario o sus consecuencias. Si el IC95% de la SR incluía el valor del 100%, no habría evidencia alguna de mortalidad debida al IAMCEST. En consecuencia, el tratamiento proporciona una recuperación efectiva de la esperanza de vida a un nivel similar al de la población general.

- 4.

Exceso de mortalidad (EM): el EM es la mortalidad observada en nuestras pacientes a causa del evento primario o sus consecuencias, partiendo del supuesto de que solamente pudieran morir a causa del IAMCEST. Se calcula mediante 1−SR. Un EM del 10% indica que el 10% de las pacientes han fallecido a causa del IAMCEST, y un EM del 0% indica que ninguna de las pacientes ha fallecido a causa del episodio clínico o sus consecuencias. Si su IC95% incluye el valor 0, se considera que no hay diferencias estadísticamente significativas7,19.

Todos los análisis se llevaron a cabo con el programa STATA/IC 15.1 (STATA Corp., Estados Unidos). Se utilizó el comando «strs»’ según lo indicado por Dickman et al.14 para calcular la SO, la SE y la SR.

RESULTADOSCaracterísticas basalesEntre enero de 2014 y octubre de 2021, hubo un total de 2.501 pacientes a los que se diagnosticó un IAMCEST y fueron remitidos a nuestro hospital. Tras la exclusión de 307 pacientes porque no se les había practicado una ICP primaria, se incluyó en el análisis a 2.194 pacientes. La media de edad fue de 64,8±13,2 años, y 528 pacientes eran mujeres (23,9%); 194 (36,7%) tenían 65 o menos años de edad y 334 (63,3%), más de 65. En comparación con los varones, las mujeres eran de mayor edad (70,9±13,1 frente a 62,8±12,7 años; p <0,001) y tenían tasas más altas de hipertensión (el 57,9 frente al 42%) y enfermedad renal crónica (el 8 frente al 5,5%; p=0,036). En cambio, las mujeres presentaban una tasa más baja de antecedentes de infarto de miocardio previo (el 8,5 frente al 11,7%; p=0,001) y tabaquismo (el 36,1 frente al 59,7%; p=0,001). Las demás características basales se presentan en la tabla 1.

Características basales y características de la intervención

| Variable | Total (N=2.043) | Varones (n=1.666) | Mujeres (n=528) | p |

|---|---|---|---|---|

| Características basales | ||||

| Edad (años) | 64,8±13,2 | 62,8±12,7 | 70,9±13,1 | <0,001 |

| Hipertensión | 1.004 (45,8) | 699 (42) | 305 (57,9) | <0,001 |

| Diabetes | 494 (22,6) | 358 (21,5) | 136 (25,9) | 0,036 |

| Dislipemia | 907 (41,4) | 680 (40,9) | 227 (43,1) | 0,370 |

| Tabaquismo | ||||

| No fumadores | 860 (39,3) | 546 (32,8) | 314 (59,6) | 0,001 |

| Exfumadores | 147 (6,7) | 124 (7,5) | 23 (4,4) | 0,001 |

| Fumadores | 1.184 (54) | 994 (59,4) | 190 (36,1) | 0,001 |

| ERC | 133 (6,1) | 91 (5,5) | 42 (8) | 0,036 |

| IM previo | 239 (10,9) | 194 (11,7) | 45 (8,5) | 0,044 |

| ICP previa | 189 (8,6) | 150 (9) | 39 (7,4) | 0,250 |

| CABG previa | 22 (1,3) | 21 (1,7) | 1 (0,2) | 0,023 |

| Características de la intervención | ||||

| Acceso | ||||

| Femoral | 605 (27,6) | 423 (25,4) | 182 (34,5) | <0,001 |

| Radial | 1.583 (72,1) | 1.240 (74,4) | 343 (65) | <0,001 |

| Humeral | 6 (0,3) | 3 (0,2) | 3 (0,6) | <0,001 |

| Arteria culpable | ||||

| Tronco coronario izquierdo | 70 (3,2) | 56 (3,4) | 14 (2,7) | 0,744 |

| DAI | 839 (38,2) | 629 (37,8) | 210 (39,8) | 0,744 |

| CXI | 335 (15,3) | 268 (16,1) | 67 (12,7) | 0,744 |

| ACD | 887 (40,4) | 667 (40) | 220 (41,7) | 0,744 |

| Intermedia | 55 (2,5) | 38 (2,3) | 17 (3,2) | 0,744 |

| Injerto | 8 (0,4) | 8 (0,5) | 0 (0) | 0,744 |

| Enfermedad multivaso | 947 (43,2) | 749 (45) | 198 (37,5) | 0,003 |

| Stents implantados (n) | 1,3±0,8 | 1,3±0,8 | 1,3±0,8 | 0,154 |

| BCIA | 142 (6,5) | 111 (6,7) | 31 (5,9) | 0,519 |

| DAVI | 21 (1,2) | 21 (1,7) | 0 (0) | 0,007 |

| Fallo de la ICP | 76 (3,5) | 54 (3,3) | 22 (4,2) | 0,317 |

| Clase de Killip-Kimball | ||||

| I | 1.648 (77,7) | 1.274 (79,2) | 374 (73,1) | 0,047 |

| II | 177 (8,4) | 122 (7,6) | 55 (10,7) | 0,047 |

| III | 59 (2,8) | 39 (2,4) | 20 (3,9) | 0,047 |

| IV | 237 (11,2) | 174 (10,8) | 63 (12,3) | 0,047 |

| Complicaciones vasculares | 35 (1,6) | 21 (1,3) | 14 (2,7) | 0,026 |

| Arritmia | 193 (8,8) | 138 (8,3) | 55 (10,4) | 0,132 |

| Intubación | 101 (4,6) | 80 (4,8) | 21 (4) | 0,429 |

| HS-TnT (pg) | 5.232±8.114 | 5.409±8.711 | 4.676±5.829 | 0,084 |

| FEVI al alta (%) | 51,7±10,7 | 51,7±10,7 | 51,96±10,7 | 0,593 |

| Valvulopatía moderada o grave | 187 (9) | 112 (7,1) | 75 (15) | <0,001 |

| DRA-IC | 561 (25,7) | 422 (25,3) | 139 (26,3) | 0,648 |

| Muerte durante la intervención | 29 (1,3) | 19 (1,1) | 10 (1,9) | 0,187 |

ACD: arteria coronaria derecha; BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico; CABG: cirugía de revascularización coronaria; CXI: arteria circunfleja izquierda; DAI: arteria descendente anterior izquierda; DRA-IC: daño renal agudo inducido por contraste; ERC: enfermedad renal crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervención coronaria percutánea; IM: infarto de miocardio; TCI: tronco coronario izquierdo.

Los valores expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Se observaron diferencias significativas en la intervención. En las mujeres fue necesario con más frecuencia una vía de acceso femoral (el 34,5 frente al 25,4%; p <0,001), hubo mayores tasas de complicaciones vasculares (el 2,7 frente al 1,3%, p=0,026) y valvulopatía moderada o grave (el 15 frente al 7,1%; p <0,001), y el estado hemodinámico cuando acudieron era peor (Killip-Kimball ≥ II, el 27 frente al 20,8%; p <0,001). Sin embargo, las mujeres presentaron con menor frecuencia enfermedad multivaso (el 37,5 frente al 45%; p=0,003) y un valor más bajo de troponina T cardiaca de alta sensibilidad (HS-cTnT) (4.676 frente a 5.409 pg/ml; p=0,08). El resto de características se presentan en la tabla 1.

El tratamiento médico al alta fue similar en ambos sexos y se atuvo a lo indicado por las recomendaciones de la versión más reciente de las guías clínicas (tabla 1 del material adicional).

Casi una quinta parte de la mortalidad se produjo en los primeros 30 días. En ese periodo, la mortalidad bruta fue menor en las mujeres (el 7,4 frente al 10,4%; p=0,03). Después la mortalidad fue más frecuente en las mujeres, con el 10,7% a 1 año y el 26,5% al final del seguimiento; los valores observados en los varones fueron el 10,7 y el 19,7% respectivamente. La causa más frecuente de muerte fue el infarto de miocardio, que supuso casi la mitad de los episodios. Se presentan una información detallada de la mortalidad y las causas de muerte en la tabla 2 del material adicional.

A pesar de estas diferencias en la mortalidad bruta, al aplicar un ajuste según la edad y los factores de riesgo, el sexo no fue un parámetro predictor de la mortalidad en nuestro análisis de regresión de Cox multivariable (HR = 0,98; IC95%, 0,8-1,3) con un modelo adecuado con un índice c de Harrel de 0,83. Los factores que predecían de manera significativa la muerte fueron los siguientes: edad, enfermedad renal crónica, cifras de HS–cTnT, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, insuficiencia renal aguda inducida por contraste y clasificación de Killip-Kimball. En la tabla 3 del material adicional se muestran los análisis univariantes y multivariantes.

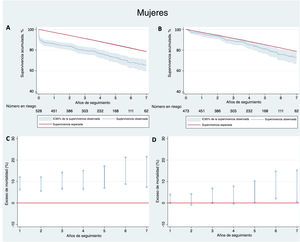

Supervivencias observada y esperadaLa media de duración del seguimiento fue de 4,1±2,5 años, con un total de 140 muertes (26,5%) de mujeres y 329 (19,7%) de varones (figura 1 del material adicional). Las supervivencias acumuladas de las mujeres al cabo de 1, 5 y 7 años de seguimiento fueron del 88,5% (IC95%, 85,4-90,9), el 75,2% (IC95%, 70,6-79,1) y el 67,6% (IC95%, 61,6%-72,8) respectivamente y las SE respecto a la población general, del 97, el 85,1 y el 75,6%. Tras excluir a las mujeres que no sobrevivieron a los primeros 30 días, la supervivencia acumulada al cabo de 1, 5 y 7 años fue del 95,6% (IC95%, 93,3-97,1), el 81,2% (IC95%, 76,6-85) y el 73% (IC95%, 66,8-78,3) y las SE respecto a la población general, del 97,1, el 85,2 y el 76,6%. La SO y la SE de todas las mujeres se muestran en la figura 1A y las de las mujeres que sobrevivieron a los primeros 30 días, en la figura 1B.

A: mortalidad observada y su IC95% y supervivencia esperada del conjunto de mujeres de todas las edades de la población de referencia. B: mortalidad observada con su IC95% y supervivencia esperada en la población de referencia del conjunto de mujeres de todas las edades que sobrevivieron a los primeros 30 días. C: exceso de mortalidad del conjunto de mujeres de todas las edades. D: exceso de mortalidad del conjunto de mujeres de todas las edades que sobrevivieron a los primeros 30 días. IC95%: intervalo de confianza del 95%.

El EM acumulado de las mujeres de todas las edades que sobrevivieron a los primeros 30 días fue del 1,6% (IC95%, 0,3-4) en el primer año, el 4,7% (IC95%, 0,3-10,1) en el quinto año y el 7,2% (IC95%, 0,5-15,1) en el séptimo año. El EM de todas las mujeres se muestra en la figura 1C y el de las mujeres que sobrevivieron a los primeros 30 días, en la figura 1D. En la tabla 2 se presenta información detallada al respecto.

Supervivencia observada, supervivencia esperada y exceso de mortalidad de las mujeres de todas las edades y las supervivientes a los primeros 30 días

| Año de seguimiento | Supervivencia acumulada de pacientes con IAMCEST (supervivencia observada) (IC95%) | Supervivencia acumulada en el grupo de referencia (supervivencia esperada) | Exceso de mortalidad acumulado (IC95%) |

|---|---|---|---|

| Todas las mujeres | |||

| Primer año | 88,5 (85,4 a 90,9) | 97 | 8,8 (6,3 a 12) |

| Segundo año | 86,2 (82,8 a 88,9) | 94,2 | 8,5 (5,6 a 12) |

| Tercer año | 82 (78,3 a 85,2) | 91,3 | 10,1 (6,7 a 14,3) |

| Cuarto año | 79 (75 a 82,5) | 88,2 | 10,4 (6,4 a 15,1) |

| Quinto año | 75,2 (70,5 a 79,1) | 85,1 | 11,7 (7 a 17,1) |

| Sexto año | 70 (64,6 a 74,7) | 81,9 | 14,6 (8,8 a 21,2) |

| Séptimo año | 67,6 (61,6 a 72,8) | 78,6 | 14 (7,4 a 21,6) |

| Año de seguimiento | Supervivencia acumulada de pacientes con IAMCEST (supervivencia observada) (IC95%) | Supervivencia acumulada en el grupo de referencia (supervivencia esperada) | Exceso de mortalidad acumulado (IC95%) |

|---|---|---|---|

| Mujeres que sobreviven 30 días | |||

| Primer año | 95,6 (93,3 a 97,1) | 97,1 | 1,6 (0,3 a 4) |

| Segundo año | 93,1 (90,3 a 95,1) | 94,3 | 1,3 (-0,9 a 4,1) |

| Tercer año | 88,6 (85,2 a 91,3) | 91,4 | 3 (0,1 a 6,8) |

| Cuarto año | 85,3 (81,4 a 88,5) | 88,3 | 3,3 (-0,3 a 7,7) |

| Quinto año | 81,2 (76,6 a 85) | 85,2 | 4,7 (0,3 a 10,1) |

| Sexto año | 75,6 (70 a 80,3) | 82 | 7,8 (2,1 a 14,7) |

| Séptimo año | 73 (66,8 a 78,3) | 78,7 | 7,2 (0,5 a 15,2) |

IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Los valores expresan n (%).

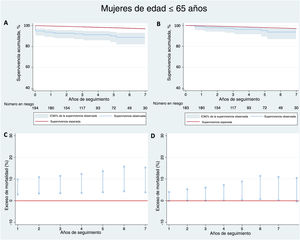

En las mujeres de edad ≤ 65 años que sobrevivieron tras los primeros 30 días, hubo un leve EM acumulado del 0,7% (IC95%, −0,1 a 4) en el primer año, del 3,1% (IC95%, 0,4 a 8,9) en el quinto año y del 3,8% (IC95%, 0,2 a 10,9) en el séptimo año. El EM de todas las mujeres se muestra en la figura 2C y el de las mujeres que sobrevivieron a los primeros 30 días, en la figura 2D. En la tabla 3 se presenta información detallada sobre la SO y la SE.

A: mortalidad observada y su IC95% y supervivencia esperada en la población de referencia de mujeres de edad ≤ 65 años. B: mortalidad observada con su IC95% y supervivencia esperada en la población de referencia de mujeres de edad ≤ 65 años que sobrevivieron a los primeros 30 días. C: exceso de mortalidad de las mujeres de edad ≤ 65 años. D: exceso de mortalidad de las mujeres de edad ≤ 65 años que sobrevivieron a los primeros 30 días. IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Supervivencia observada, supervivencia esperada y exceso de mortalidad de las mujeres de edad ≤ 65 años y las supervivientes a los primeros 30 días

| Año de seguimiento | Supervivencia acumulada de pacientes con IAMCEST (supervivencia observada) (IC95%) | Supervivencia acumulada en el grupo de referencia (supervivencia esperada) | Exceso de mortalidad acumulado (IC95%) |

|---|---|---|---|

| Todas las mujeres de edad ≤ 65 años | |||

| Primer año | 94,3 (89,9 a 96,8) | 99,6 | 5,4 (2,9 a 9,8) |

| Segundo año | 93,2 (89,5 a 96) | 99,3 | 6,2 (3,3 a 10,8) |

| Tercer año | 92,5 (87,6 a 95,5) | 98,9 | 6,5 (3,4 a 11,4) |

| Cuarto año | 91,6 (86,2 a 94,9) | 98,4 | 7 (3,6 a 12,3) |

| Quinto año | 90,5 (84,6 a 94,2) | 98 | 7,7 (3,9 a 13,6) |

| Sexto año | 89 (82,2 a 93,3) | 97,5 | 8,7 (4,3 a 15,7) |

| Séptimo año | 89 (82,2 a 93,3) | 97 | 8,3 (3,8 a 15,3) |

| Año de seguimiento | Supervivencia acumulada de pacientes con IAMCEST (supervivencia observada) (IC95%) | Supervivencia acumulada en el grupo de referencia (supervivencia esperada) | Exceso de mortalidad acumulado (IC95%) |

|---|---|---|---|

| Mujeres de edad ≤ 65 años que sobrevivieron 30 días | |||

| Primer año | 98,9 (95,7 a 99,7) | 99,6 | 0,7 (–0,1 a 4) |

| Segundo año | 97,7 (94,1 a 99,1) | 99,3 | 1,5 (0,1 a 5,2) |

| Tercer año | 97 (92,9 a 98,8) | 98,9 | 1,9 (0,1 a 6) |

| Cuarto año | 97 (91,4 a 98,3) | 98,4 | 2,4 (0,2 a 7,2) |

| Quinto año | 94,9 (89,3 a 97,6) | 98 | 3,1 (0,4 a 8,9) |

| Sexto año | 93,4 (86,4 a 96,8) | 97,5 | 4,3 (0,7 a 11,4) |

| Séptimo año | 93,4 (86,4 a 96,8) | 97 | 3,8 (0,2 a 10,9) |

IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Los valores expresan n (%).

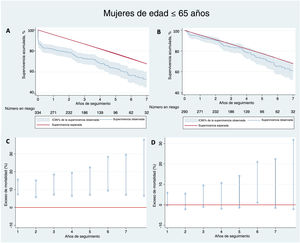

En las mujeres mayores de 65 años que sobrevivieron a los primeros 30 días no hubo EM acumulado (IC95%, −0,3 a 5,9) al cabo de 1 año, mientras que fue del 5,7% (IC95%, −1,3 a 14,1) a los 5 años y del 9,6% (IC95%, −1,49 a 22,6) a los 7 años. En la figura 3C se muestra el EM de todas las mujeres y en la figura 3D, el de las mujeres que sobrevivieron a los primeros 30 días. En la tabla 4 se presenta información detallada sobre la SO y la SE.

A: mortalidad observada con su IC95% y supervivencia esperada en la población de referencia de mujeres mayores de 65 años. B: mortalidad observada con su IC95% y supervivencia esperada en la población de referencia de mujeres mayores de 65 años que sobrevivieron a los primeros 30 días. C: exceso de mortalidad de las mujeres mayores de 65 años. D: exceso de mortalidad de las mujeres de edad ≤ 65 años que sobrevivieron a los primeros 30 días. IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Supervivencia observada, supervivencia esperada y exceso de mortalidad de las mujeres mayores de 65 años y las supervivientes a los primeros 30 días

| Año de seguimiento | Supervivencia acumulada de pacientes con IAMCEST (supervivencia observada) (IC95%) | Supervivencia acumulada en el grupo de referencia (supervivencia esperada) | Exceso de mortalidad acumulado (IC95%) |

|---|---|---|---|

| Todas las mujeres mayores de 65 años | |||

| Primer año | 85 (80,5 a 88,4) | 95,4 | 11 (7,3 a 15,6) |

| Segundo año | 82 (77,3 a 85,8) | 91 | 9,9 (5,7 a 15,1) |

| Tercer año | 75,9 (70,7 a 80,4) | 86,6 | 12,3 (7,2 a 18,4) |

| Cuarto año | 71,8 (66,2 a 76,7) | 82 | 12,4 (6,5 a 19,4) |

| Quinto año | 66,5 (60,2 a 72,1) | 77,6 | 14,2 (7,1 a 22,3) |

| Sexto año | 59,4 (52,1 a 65,9) | 72,7 | 18,4 (9,4 a 28,3) |

| Séptimo año | 55,7 (47,7 a 62,9) | 67,3 | 17,8 (7,1 a 29,5) |

| Año de seguimiento | Supervivencia acumulada de pacientes con IAMCEST (supervivencia observada) | Supervivencia acumulada en el grupo de referencia (supervivencia esperada) | Exceso de mortalidad acumulado |

|---|---|---|---|

| Mujeres mayores de 65 años que sobrevivieron 30 días | |||

| Primer año | 93,5 (89,9 a 95,8) | 95,5 | 2,2 (–0,3 a 5,9) |

| Segundo año | 90,2 (86,1 a 93,1) | 91,1 | 1 (–2,2 a 5,5) |

| Tercer año | 83,5 (78,5 a 87,5) | 86,7 | 3,6 (–0,9 a 9,5) |

| Cuarto año | 79 (73,3 a 83,6) | 82,1 | 3,8 (–1,9 a 10,7) |

| Quinto año | 73,2 (66,7 a 78,7) | 77,6 | 5,7 (–1,3 a 14,1) |

| Sexto año | 65,3 (57,5 a 72) | 72,8 | 10,3 (1,1 a 20,9) |

| Séptimo año | 61,3 (52,6 a 68,8) | 67,8 | 9,6 (–1,5 a 22,4) |

IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Los valores expresan n (%).

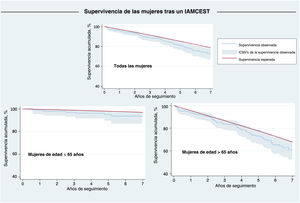

Este análisis dio como resultado que las mujeres de todas las edades, con una media de seguimiento de más de 4 años, presentaron un EM elevado principalmente debido a las muertes que se produjeron en los primeros 30 días. Al incluir solamente a las pacientes que sobrevivieron al evento primario, el EM se redujo significativamente, pero persistió hasta el séptimo año. Al estratificar el análisis según la edad, los resultados fueron similares, de tal manera que las mujeres de edad ≤ 65 años presentaron unas tasas de EM aún más bajas, pero sin recuperar la misma esperanza de vida que la población general. En cambio, las mujeres mayores de 65 años que sobrevivieron al evento primario no mostraron un EM significativo en comparación con la población general, lo cual indica que la ICP primaria y el tratamiento médico fueron suficientemente eficaces para permitirles recuperar su esperanza de vida (figura 4).

En análisis anteriores se asoció el sexo con la predicción de la mortalidad durante el primer año5,6. Sin embargo, una comparación similar de mujeres mayores con una media de seguimiento de 34,6 meses indicó que recuperaban la esperanza de vida si eran tratadas con una ICP primaria y sobrevivían al evento primario8. Nuestros resultados tienen consecuencias clínicas directas, puesto que la supervivencia varía no solo según el sexo, sino que se reduce en las mujeres de todas las edades y en especial en las de menos edad. Así pues, hay que hacer mayores esfuerzos por mejorar la detección temprana del IAMCEST y los tiempos de asistencia, ya que ello es de especial importancia para mejorar los efectos en la mortalidad a los 30 días, que influye directamente en la esperanza de vida de las mujeres.

Los datos sobre la repercusión del IAMCEST en las mujeres continúan siendo contradictorios con respecto a la mortalidad y la supervivencia después del evento agudo. La mayor parte de la información suele incluir datos de varones, pacientes con IAMSEST y seguimientos breves5,20,21. Además, el estudio de la supervivencia en comparación con la población general, con emparejamiento por edad, sexo y región geográfica, se ha limitado a las mujeres mayores de 75 años y el conjunto de pacientes sin selección (all-comers), incluidos los varones7,8. En consecuencia, los resultados de nuestro estudio tienen gran valor para llenar esta laguna en el conocimiento y podrían usarse para mejorar la calidad de la asistencia de las mujeres sometidas a ICP primaria.

En nuestro estudio se aprovechó una base de datos de IAMCEST prospectivos en un centro de referencia de gran volumen y se emparejó la muestra con mujeres de iguales edad y región geográfica con objeto de comparar la esperanza de vida utilizando las tablas de mortalidad del INE9. Las pacientes fueron tratadas según lo indicado en las guías clínicas más recientes y el tratamiento con ICP primaria corrió a cargo de intervencionistas experimentados3,22.

Mujeres de edad ≤ 65 añosDado que la incidencia de IAMCEST es baja en las mujeres de edad ≤ 65 años, estas constituyen el grupo más infrarrepresentado en los ensayos clínicos y los registros a gran escala. La SE respecto al grupo de referencia al cabo de 7 años fue de menos del 3%. Así pues, cualquier episodio que modifique la vida, como un IAMCEST, modifica el pronóstico. El EM acumulado a los 7 años fue de casi un 8%. Tras la inclusión de las pacientes que sobrevivieron a los primeros 30 días, las curvas de SO y SE tendieron a converger, pero mostraron un EM de menos del 4% al llegar al séptimo año de seguimiento. Tiene interés señalar que la mortalidad fue menor en los primeros 4 años, con una cifra inferior al 2,5%, y que hubo una tendencia a un mayor EM después del quinto año. Estos resultados son similares a los obtenidos en registros y análisis contemporáneos que indican una mortalidad escasa tras aplicarse los nuevos tratamientos de reperfusión y una prevención secundaria basada en lo recomendado por las guías23,24.

Cabe argumentar que los resultados obtenidos en las mujeres de edad ≤ 65 años son los más importantes de nuestro estudio. Teniendo en cuenta los posibles años de vida perdidos para las pacientes de menos edad y el efecto nocivo de un evento que modifica la vida como un IAMCEST, resulta crucial comparar la mortalidad de esas pacientes con la de una población de referencia con objeto de determinar los periodos más vulnerables para intensificar en ellos los tratamientos y recomendar una asistencia temprana. En esta muestra de pacientes, el pronóstico en los primeros 30 días fue muy malo, mientras que las pacientes que sobrevivieron a los primeros 30 días presentaron un máximo de mortalidad en el quinto año.

Mujeres de edad >65 añosLa mortalidad fue más alta en este grupo que en el de las pacientes de menos edad, con una tasa de casi un 50% de mortalidad durante el seguimiento. La mortalidad en el grupo de referencia fue también alta, con una SE del 62,8% durante este periodo. En las pacientes que sobrevivieron al evento primario, las curvas de SO y de SE mostraron convergencia desde el primer año de seguimiento. Al analizar el EM a partir del primer año, el IC95% incluía el valor 0, y se consideró que no había diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados notables podrían indicar que la esperanza de vida en esta muestra de mujeres es similar a la que se da en la población general, como si el IAMCEST careciera de efectos en la supervivencia. Después del primer año, la SR se mantuvo estable hasta el final del seguimiento.

El sexo como predictor de la mortalidadAl igual que en otras investigaciones, en este estudio se observó que la tasa de mortalidad bruta era superior en las mujeres que en los varones. Sin embargo, al incluir la edad y los factores de riesgo, el sexo dejó de aparecer como factor predictivo de la mortalidad en nuestra muestra. Se han descrito resultados similares en el estudio de Cenko et al.5 respecto a la mortalidad a corto plazo y en el de Piackova et al.25 respecto a la mortalidad a largo plazo. En estos estudios, en términos absolutos, el sexo se asoció con la mortalidad. No obstante, tras el ajuste respecto a la edad y las comorbilidades, esta diferencia desapareció.

LimitacionesEste análisis observacional y retrospectivo solamente es aplicable a la población del estudio, que corresponde a un único centro de una región de España. Hay que tener precaución al extrapolar estos resultados. El estudio tuvo la potencia estadística adecuada para el objetivo principal, y cuando se estratificó la muestra entre mujeres de edades ≤ 65 años y >65 años, el tamaño muestral fue relativamente pequeño. Sin embargo, un factor que tener en cuenta es la baja incidencia del IAMCEST en las mujeres.

CONCLUSIONESA pesar de los avances médicos en los tratamientos de reperfusión, la esperanza de vida es menor para las mujeres con IAMCEST que para la población general de iguales edad y área geográfica y se ve influida por la mortalidad en los primeros 30 días.

Tras la exclusión de las pacientes que no sobrevivieron al evento primario, las mujeres de todas las edades presentaron un EM reducido, pero no recuperaron una esperanza de vida similar a la de la población general de las mismas edad y área geográfica.

El EM fue bajo en las mujeres de edad ≤ 65 años, con un valor de tan solo el 5%; sin embargo, el EM no desapareció por completo durante el seguimiento. En cambio, si las mujeres mayores de 65 años sobrevivían al evento primario, su esperanza de vida era similar a la de la población de referencia.

Al igual que se ha observado en otros registros internacionales, el sexo no fue un factor independiente predictivo de la mortalidad tras aplicar un ajuste por edad y factores de riesgo.

- -

Las mujeres mayores tienen una mortalidad elevada después de un IAMCEST.

- -

La mortalidad durante los primeros 30 días influye en el pronóstico a largo plazo de las mujeres.

- -

Las mujeres de edad >75 años tratadas con ICP primaria que sobreviven a los primeros 30 días pueden recuperar una esperanza de vida similar a la de la población general de las mismas edad y región geográfica.

- -

El EM fue superior al 10% en el conjunto de mujeres de todas las edades tratadas con una ICP primaria en comparación con la población general.

- -

El EM se redujo significativamente en las mujeres que sobrevivieron al evento agudo, pero no desapareció durante el seguimiento.

- -

La esperanza de vida de las mujeres de edad ≤ 65 años que sobrevivieron a los primeros 30 días tras un IAMCEST mejoró, pero continuó siendo peor que la de la población general de la misma edad.

- -

La esperanza de vida de las mujeres mayores de 65 años tratadas con ICP primaria que sobrevivieron al evento agudo fue similar a la de la población general de la misma edad.

Ninguna.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORESConcepción, diseño y redacción de la propuesta inicial: M. Almendárez y R. Álvarez-Velasco. Conceptualización, redacción de la propuesta inicial y aprobación final: I. Pascual y P. Avanzas. Redacción de la propuesta y revisión crítica: A. Alperi y L. Gutiérrez. Revisión crítica e interpretación de los datos: C. Moris de la Tassa, D. Hernández Vaquero y R. Lorca. Obtención de los datos y entrevistas con los pacientes: J. Martínez, D. Ledesma y L. Arboine.

CONFLICTO DE INTERESESP. Avanzas es editor asociado de Rev Esp Cardiol. Se siguió el procedimiento editorial de la Revista para garantizar un tratamiento imparcial del manuscrito. Los demás autores no tienen conflictos de intereses que declarar.

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en doi:10.1016/j.recesp.2023.04.004.