Palabras clave

IntroduccIón

La evolución natural de la estenosis aórtica severa (EAo) es bien conocida1, y la cirugía de reemplazo valvular (SVAo) aún es el único tratamiento contrastado para esta enfermedad. La sustitución valvular por estenosis aórtica severa, fundamentalmente de origen degenerativo, es la primera causa de cirugía valvular en nuestro medio2.

La mortalidad perioperatoria apreciada en los pacientes que se someten a cirugía de reemplazo valvular por estenosis aórtica varía en nuestro medio2-4. Son muchos los factores relacionados con el aumento de la morbimortalidad perioperatoria de los pacientes que se someten a cirugía de reemplazo valvular aórtico; entre los más significativos están la cirugía de revascularización coronaria previa, la urgencia quirúrgica, la edad avanzada, la disfunción ventricular izquierda importante (fracción de eyección [FE] < 40%), la insuficiencia renal, la insuficiencia cardiaca avanzada (grado funcional III/IV) o la superficie corporal (SC) pequeña5,6. Aunque en general el sexo es un factor pronóstico conocido en cirugía cardiaca7, hay poca información al respecto en pacientes sometidos a cirugía valvular por EAo.

El objetivo de este estudio es analizar si realmente el sexo femenino como tal constituye un factor independiente de morbimortalidad perioperatoria.

Métodos

Población en estudio

Se analizó una cohorte retrospectiva de pacientes sometidos a cirugía de recambio valvular aórtico entre febrero de 1996 y abril de 2007 por EAo severa en los que se implantó exclusivamente una prótesis en posición aórtica (biológica o mecánica), y se excluyó a los pacientes con: a) recambio valvular aórtico por regurgitación aórtica predominante o por enfermedad coronaria con lesión valvular aórtica no severa concomitante; b) con recambio valvular en el contexto de disección aórtica tipo A con afección valvular u otro tipo de afección de aorta ascendente; c) con recambio o reparación de otra válvula cardiaca; d) con enfermedad de válvula mitral o tricúspide de origen reumático o endocardítico o prolapso de cualquier origen, y e) afección secundaria a SAM en relación con obstrucción dinámica intraventricular izquierda.

Se analizaron las características demográficas, epidemiológicas, clínicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas (se consideró hipertrofia ventricular a partir de un septo interventricular > 12 mm y se clasificó de forma cualitativa), así como la realización de coronariografía y su resultado, el tipo y el tamaño de la prótesis implantada, la morbimortalidad en el periodo perioperatorio (definido como el tiempo comprendido desde la cirugía hasta 30 días después) y la necesidad de reintervención.

La definición de las variables analizadas (factores de riesgo cardiovascular, antecedentes personales y complicaciones postoperatorias) se hizo de acuerdo con los estándares de la ACC/AHA8.

Ecocardiograma Doppler

Se realizó una exploración ecocardiográfica antes de la cirugía utilizando equipos Acuson Sequoia (Siemens Co.), Acuson Aspen (Siemens Inc.) y VingMed 750 (GE). El examen estándar incluyó modo-M, bidimensional (2D), Doppler espectral y color, con obtención de planos habituales que incluyen eje largo y corto paraesternal y planos apical de 3, 4 y 5 cámaras.

Se analizaron, siguiendo las normas de la American Society of Echocardiography9, parámetros relacionados con las válvulas aórtica (gradiente máximo y medio y área valvular estimada por ecuación de continuidad, y existencia o no de regurgitación aórtica), mitral (morfología y función) y tricúspide, así como la existencia y el grado de hipertrofia ventricular izquierda, la función sistólica y la presión sistólica pulmonar cuando ésta podía ser estimada.

La severidad de la regurgitación mitral se estimó de forma semicuantitativa mediante el área del chorro regurgitante con Doppler color, trazado del Doppler pulsado y flujo de las venas pulmonares, tal como se describe en las normas de la ASE10.

Análisis estadístico

Los valores de las variables continuas se expresaron como media ± desviación estándar y los de las variables cualitativas, como porcentajes. Se usó la prueba de la c2 para las variables cualitativas y la de la t de Student para las variables continuas. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05. Se utilizó un análisis multivariable mediante un modelo de regresión logística múltiple para identificar las variables independientes predictoras de mortalidad perioperatoria, realizado de forma escalonada para exponer de forma más clara la asociación de los distintos factores de riesgo con la mortalidad perioperatoria. Se incluyeron en este modelo las variables que alcanzaron un nivel de significación < 0,05 en el análisis univariable o las reconocidas en la literatura como predictoras de mortalidad. Las odds ratio (OR) y los intervalos de confianza (IC) del 95% se calcularon a partir de los parámetros estimados por el modelo de regresión.

Resultados

Población

Se analizó a un total de 577 pacientes sometidos a cirugía de recambio valvular aórtico aislado durante el periodo analizado que cumplieron los criterios de inclusión, con una media de edad de 68,3 ± 9,2 años (el 44% mujeres). La incidencia de factores de riesgo cardiovascular fue la siguiente: el 59,1% tenía hipertensión arterial; el 25,3%, antecedentes o tabaquismo activo; el 28,4%, diabetes mellitus, y el 21,8%, dislipemia. La clínica de los pacientes fue disnea en el 73,1% de los casos, angina en el 42,8%, síncope de esfuerzo en el 12,7% y de insuficiencia cardiaca en el 56,9%.

Características basales

Las características basales generales se muestran en la tabla 1. Antes de la cirugía el 68,5% de los pacientes se encontraba en ritmo sinusal, el 5,4% de los pacientes había sufrido un infarto agudo de miocardio (IAM) previo; se realizó coronariografía antes de la cirugía al 92,6% de los pacientes, de los que el 26,3% presentó lesiones coronarias significativas.

Las características ecocardiográficas basales de la población estudiada presentaron un gradiente máximo de 79,2 ± 23,1 mmHg y un gradiente medio de 55 ± 17,8; el 34,2% de los pacientes presentaba regurgitación mitral no severa; el 19,2%, regurgitación de la tricúspide, y el 85,8%, algún grado de hipertrofia ventricular. La fracción de eyección media del grupo fue del 60,3% ± 12,3% (tabla 1).

En función del sexo (254 mujeres y 323 varones), los varones presentaron una media de edad menor (66,8 ± 9,8 fente a 70,3 ± 7,9; p < 0,001), mayor superficie corporal (1,83 ± 0,16 frente a 1,68 ± 0,15; p < 0,001), menor proporción de hipertensión arterial (el 49 frente al 73%; p < 0,001), menor proporción de diabetes mellitus (el 24,5 frente al 33,5%; p = 0,001), menos insuficiencia cardiaca (el 52,9 frente al 62,1%; p = 0,027), menor proporción de hipertrofia ventricular (el 83,1 frente al 89,1%; p < 0,001), mayor proporción de enfermedad coronaria significativa (el 31,8 frente al 19,1%; p < 0,001) y mayor proporción de disfunción ventricular severa (el 17,4 frente al 7,9%; p < 0,001) (tabla 1).

Resultados quirúrgicos

A 297 pacientes (51,5%) se les implantó una prótesis biológica, siendo el 18,8% de ellas sin soporte; mostraron lesiones coronarias significativas asociadas en el 26,3%, realizándose bypass aortocoronario concomitante en el 79,9% de los pacientes en que estaba indicado, no realizándose por razones técnicas (lesiones difusas, pequeño vaso u oclusiones totales con ausencia de viabilidad) en el 20,1% de ellos, no mostrando diferencias en este sentido entre mujeres y varones (19,3% en mujeres frente al 23,5% en varones; p = 0,577).

Análisis de la mortalidad total

En cuanto a los factores que se relacionaron con la mortalidad, en el análisis univariable fueron significativos la edad (72,1 ± 7,6 frente a 67,9 ± 9,2 años; p = 0,044), el IAM previo (el 14,6 frente al 5,5%; p = 0,034), la FE reducida (56,1% ± 13% frente a 60,7% ± 12%; p = 0,010), la insuficiencia mitral (IM) no severa (el 54,1 frente al 32,5%; p = 0,008), la realización de procedimiento coronario asociado (el 31,6 frente al 18,8%; p = 0,023) además del hecho de ser mujer (el 13% en mujeres frente al 7,4% en varones; p = 0,019). Otros factores que se relacionaron con la mortalidad fueron la regurgitación en la tricúspide, la presión pulmonar sistólica elevada, la dilatación auricular o el implante de prótesis valvulares biológicas (tabla 2). No se relacionó con la mortalidad la superficie corporal (1,76 ± 0,17 frente a 1,75 ± 0,19 m2; p = 0,730) ni las reintervenciones en el postoperatorio (p = 0,149). Sólo en 2 casos se realizó cirugía de SVAo urgente, y ambos pacientes murieron en el postoperatorio (tabla 2).

En el análisis multivariable, en el que se incluyeron todos los factores clásicos relacionados con la morbimortalidad perioperatoria, inicialmente ser mujer (OR = 2,22; IC del 95%, 1,01-4,90; p = 0,048) y la FE deprimida (OR = 2,81; IC del 95%, 1,05-7,48; p = 0,039) se relacionaron de forma independiente con la mortalidad (tablas 3 y 4). Sin embargo, al incluir en el modelo la superficie corporal, esa significación desapareció (OR = 2,40; IC del 95%, 0,79-7,26; p = 0,119), y solamente la IM no severa mostró una importante tendencia a comportarse como marcador pronóstico (OR = 2,09; IC del 95%, 0,99-4,41; p = 0,053) (tabla 5).

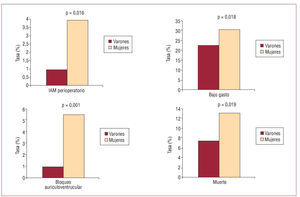

Análisis de la morbilidad en función del sexo

En función del sexo, las mujeres no presentaron mayor riesgo quirúrgico previo en función de las escalas de estratificación de riesgo EuroSCORE y Parsonnet (p = 0,313 y p = 0,308, respectivamente), aunque las complicaciones, en general, sí fueron más frecuentes en las mujeres; así, presentaron más IAM perioperatorio (el 3,9 frente al 0,9%; p = 0,016) que los varones, más bloqueo auriculoventricular en el postoperatorio (el 5,5 frente al 0,9%; p = 0,001) y más bajo gasto (el 30,3 frente al 22,3%; p = 0,016) (fig. 1).

Fig. 1. Complicaciones perioperatorias en función del sexo. IAM: infarto agudo de miocardio.

En el análisis multivariable de las complicaciones postoperatorias en función del sexo incluyendo la superficie corporal, sólo el bloqueo auriculoventricular se produjo significativamente más en las mujeres que en los varones (OR = 9,608; IC del 95%, 1,57-58,62; p = 0,014), y las diferencias mostradas por el bajo gasto en el análisis univariante desaparecieron (OR = 0,98; IC del 95%, 0,52-1,84; p = 0,953) (tabla 6).

Discusión

Se observa que la mortalidad perioperatoria total de la cohorte es del 9,9%, mayor en las mujeres (13%) que en los varones (7,4%). Este mismo fenómeno ocurre en general en cuanto a las complicaciones perioperatorias. Clásicamente, se han relacionado con la morbimortalidad perioperatoria la cirugía de revascularización coronaria previa, la urgencia quirúrgica, la edad avanzada, la disfunción ventricular izquierda severa, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardiaca avanzada (grado funcional III-IV/IV) o la IM no severa6,7,11,12, sin llegar a ser ninguno de ellos, salvo la disfunción ventricular izquierda y la cirugía urgente, marcadores de mortalidad universales. En los últimos años son varios los trabajos en los que se señala el sexo femenino como factor de riesgo de morbimortalidad perioperatoria en la cirugía de SVAo. Así, el sexo femenino se ha comenzado a considerar per se como causa de mayor mortalidad perioperatoria en cirugía cardiaca, sin que estén del todo claras sus causas13, aunque la existencia de claras diferencias fisiopatológicas en la EAo entre varones y mujeres14 puede ser uno de los principales factores que lo determinen. En apoyo de esta mayor morbimortalidad perioperatoria en mujeres sometidas a cirugía cardiaca encontramos varios registros, fundamentalmente en cirugía coronaria15,16, aunque también en cirugía de sustitución valvular8, en los que el sexo femenino se comporta como un marcador independiente de mortalidad perioperatoria. Sin embargo, no todos los trabajos se orientan exactamente en la misma dirección, y en algunos se insinúa la posibilidad de que este aumento de morbimortalidad en las mujeres no sea exclusivamante una cuestión de sexo17. Por otro lado, son pocos los estudios que analizan este tema en profundidad, dejando de lado en muchas ocasiones aspectos como la diferencia de superficie corporal entre varones y mujeres. En este sentido, se ha relacionado a los pacientes con superficie corporal pequeña o menor estatura con una mayor mortalidad perioperatoria6,7.

En nuestra serie, inicialmente, además de factores ya relacionados con el aumento de morbimortalidad perioperatoria como la FE reducida, la IM no severa o las lesiones coronarias, el sexo femenino se comportaba como factor independiente de riesgo mostrando no sólo una mayor mortalidad perioperatoria sino también más morbilidad, más bloqueos auriculoventriculares, más bajo gasto y mayor incidencia de IAM perioperatorio; sin embargo, al realizar un modelo escalonado en el que se introdujo la superficie corporal, la influencia pronóstica del sexo desapareció como tal, a pesar de presentar en general más morbimortalidad perioperatoria. Cuando se analiza la superficie corporal en nuestra serie, es significativamente menor en mujeres que en varones, pero por otro lado no se manifiesta como factor relacionado con la mortalidad en el análisis univariable, el univariable estratificado por sexo ni, por supuesto, el multivariable. Esto hace pensar que, probablemente, ni la superficie corporal ni el sexo determinen por sí mismas una mayor morbimortalidad, sino que se asocian a otros factores, a su vez relacionados con aquéllos. Uno de esos factores que tener en cuenta es que entre varones y mujeres hay diferente respuesta fisiopatológica a la sobrecarga de presión que supone la estenosis aórtica (se ha descrito que, a igualdad de gradientes transvalvulares, las mujeres muestran una tendencia a mayor hipertrofia ventricular14) y que, como se ha visto, condiciona el desarrollo de complicaciones en el perioperatorio18-20. En nuestra serie, a pesar de no relacionarse directamente con la mortalidad, la hipertrofia ventricular y, probablemente junto con ésta, el bajo gasto perioperatorio son más prevalentes en la mujer, lo que podría contribuir en cierto modo a un aumento de la morbilidad.

A estos factores se debe añadir el diferente manejo que supone tratar con individuos de menor superficie corporal, teniendo como ejemplo la mayor incidencia de bloqueo auriculoventricular que presentan las mujeres en el perioperatorio en nuestra serie, en relación probable, además de con su mayor edad y mayor calcificación de la unión aortoventricular, con raíces de aorta más pequeñas, mayor dificultad para implantar la prótesis y mayor daño del septo interventricular; por otro lado, actuaciones como realizar una adecuada protección miocárdica también se dificultan en la mujer, pues son pacientes con ventrículos más pequeños e hipertróficos21,22 que favorecen el desarrollo de IAM perioperatorio.

Con esto, a pesar de que las mujeres que se someten a SVAo presentan una mayor morbimortalidad perioperatoria, el sexo por sí solo no constituye un factor pronóstico independiente, sino una cualidad en la que se ven envueltos distintos factores para los que merece plantearse un tratamiento específico y especializado.

Limitaciones

Se trata de un estudio retrospectivo, y sus resultados no permiten identificar factores que se relacionen con el aumento de la morbimortalidad en las mujeres.

Conclusiones

La mortalidad perioperatoria en mujeres con estenosis aórtica severa sometidas a sustitución valvular es alta. A pesar de esto, el sexo no se demuestra como factor independiente de mortalidad cuando se ajustan otros potenciales factores de confusión, no siempre evaluados, como la superficie corporal.

ABREVIATURAS

EAo: estenosis aórtica severa.

IAM: infarto agudo de miocardio.

IM: insuficiencia mitral.

SC: superficie corporal

SVAo: sustitución valvular aórtica.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

Véase editorial en págs. 7-9

Correspondencia: Dr. J. Caballero-Borrego.

Parque Doña Sofía, Bloque 4, Portal 2, 6.o G. 29640 Fuengirola. Málaga. España.

Correo electrónico: jcabbor1@hotmail.com

Recibido el 19 de abril de 2008.

Aceptado para su publicación el 6 de agosto de 2008.