Los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca en estado de desnutrición tienen un pronóstico más desfavorable que los que están en adecuado estado nutricional. Se desconoce si una intervención nutricional puede modificar el pronóstico de estos pacientes. El objetivo de este estudio es evaluar si una intervención nutricional sobre pacientes hospitalizados con insuficiencia cardiaca desnutridos produce beneficio en su morbimortalidad.

MétodosPICNIC es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado, en el que se asigna aleatoriamente a los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca aguda que además estén en estado de desnutrición, definido según la puntuación de la encuesta Mini Nutritional Assessment, a tratamiento convencional de la insuficiencia cardiaca o a tratamiento convencional de la insuficiencia cardiaca más una intervención nutricional individualizada que consta de tres puntos: optimización de la dieta, recomendaciones específicas y prescripción, si se estima necesario, de suplementos nutricionales. Se ha estimado un tamaño muestral de 182 pacientes para un periodo máximo de seguimiento de 12 meses. La variable principal del estudio será el tiempo hasta la muerte por cualquier causa o reingreso por insuficiencia cardiaca. El análisis se realiza por intención de tratar.

ConclusionesEl estudio PICNIC determinará el impacto pronóstico de una intervención nutricional en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardiaca desnutridos.

Palabras clave

Estudios epidemiológicos coinciden en señalar que, aproximadamente, entre el 1 y el 2% de la población adulta en los países desarrollados sufre insuficiencia cardiaca (IC), prevalencia que se incrementa con la edad y se sitúa en alrededor del 10% de los sujetos mayores de 70 años1. En España, el estudio PRICE2 mostró unas cifras incluso superiores: entre los mayores de 45 años, la prevalencia de IC era del 6,8% y alcanzaba el 16% entre los mayores de 75 años. A pesar de los avances en su tratamiento y el beneficio pronóstico ligado a ello3, la IC continúa teniendo una elevada morbimortalidad1,4. En el estudio de su evolución se ha identificado gran número de factores con significado pronóstico1,3,5, cuyo conocimiento nos permite optimizar el manejo del paciente en un intento de modificar el curso natural de la enfermedad. En las últimas décadas se han ido desgranando algunos aspectos que conciernen a la relación entre IC y desnutrición, aunque persisten aún muchos interrogantes.

IC y estado nutricional (EN) mantienen una relación bidireccional. El estado catabólico impuesto por la IC6 puede conducir a un deterioro caracterizado por una pérdida progresiva de peso (caquexia cardiaca) cuya aparición se asocia a peor pronóstico7,8. En sentido inverso, diferentes estudios han subrayado, desde un abordaje parcial, el impacto pronóstico en el paciente con IC de algunos parámetros utilizados habitualmente en la valoración del EN, como el índice de masa corporal9, la albuminemia10 o la colesterolemia11. Ahora bien, ningún parámetro aislado puede valorar el EN de manera precisa, lo que obliga a aproximarnos a él desde una visión integradora que incluya la valoración de múltiples aspectos complementarios entre sí12,13. Esta visión se concreta y es la base de diferentes sistemas de puntuación que tratan de servir como herramientas de detección o diagnóstico de desnutrición desde una perspectiva integral o, al menos, más compleja, incluyendo varios de los elementos de la valoración nutricional12,14. Entre ellas, la encuesta Mini Nutritional Assessment (MNA) goza de un uso muy extendido en la práctica clínica habitual15. Se trata de un test validado para proporcionar, de una manera simple y rápida, información inmediata sobre el EN del paciente16–18. Este test se ha usado en multitud de contextos clínicos, y tanto en pacientes hospitalizados como en institucionalizados o ambulatorios15. La prevalencia de desnutrición en el paciente hospitalizado valorada mediante la encuesta MNA, en general, es elevada, y se sitúa en torno al 25%15. Está condicionada, obviamente, por las características de la población en estudio y, en algunas series de pacientes muy ancianos, alcanza casi la mitad19. Como otros componentes de la valoración nutricional, el estado de desnutrición determinado mediante la encuesta MNA tiene significado pronóstico. Así, en pacientes hospitalizados, el estado de desnutrición por MNA no solo condiciona una estancia hospitalaria más larga19–21, sino que además se asocia a mayor probabilidad de reingreso21 y mayor mortalidad intrahospitalaria19 y a largo plazo19,22. En pacientes hospitalizados por IC, hemos hallado que la desnutrición por MNA afecta al 13% de los pacientes, se asocia a mayor mortalidad y es un factor predictor independiente de mortalidad a medio y largo plazo23. A los 12 meses del alta hospitalaria, la mortalidad de los pacientes desnutridos fue del 56%, frente al 11% de los pacientes en adecuado EN, y del 76 frente al 19%, respectivamente, a los 25 meses (log rank test, p < 0,001; hazard ratio ajustada = 3,75; intervalo de confianza del 95%, 1,75-8; p = 0,001)23. A los 12 meses, el 80% de los pacientes desnutridos habían fallecido o reingresado por IC, frente al 30% de los pacientes en adecuado EN (log-rank test, p < 0,001)24.

Llegados a este punto, una pregunta muy pertinente es si una intervención nutricional encaminada a optimizar el EN del paciente pudiera mejorar el pronóstico de los pacientes con IC desnutridos. Son pocos los trabajos publicados hasta la fecha que valoren el efecto de una intervención nutricional en pacientes con IC, y los que hay han valorado el efecto sobre series generales, sin considerar el EN basal del paciente, por lo que el efecto reportado es modesto y se limita a una mejoría en la clase funcional o en la calidad de vida, sin efecto en la supervivencia25,26. En el paciente con caquexia cardiaca, los resultados han sido similares27. La falta de ensayos clínicos consistentes, con un diseño adecuado y centrados especialmente en el subgrupo de pacientes desnutridos hace que actualmente no existan recomendaciones generales sobre ningún tipo de intervención nutricional en los pacientes con IC, con o sin desnutrición, más allá de las realizadas con respecto a las restricciones de sodio y de líquidos3,26, cuya consistencia científica, además, es escasa3. Se necesitan, por lo tanto, ensayos clínicos que aporten información al respecto. En este sentido, parece especialmente relevante la aplicación de una intervención nutricional sobre el paciente con IC en el que se ha detectado desnutrición, con independencia de la causa desencadenante, que suele ser multifactorial. Desconocemos si a este subgrupo de pacientes, en los que, como ya hemos comentado, se ha detectado una morbimortalidad muy elevada23,24, una intervención nutricional puede aportar algún beneficio pronóstico.

Por todo lo expuesto, se propone la realización de un estudio cuya hipótesis de partida es que la aplicación de un programa de intervención nutricional individualizado al paciente hospitalizado por IC desnutrido proporciona beneficios en la morbimortalidad del paciente.

El objetivo principal del estudio PICNIC es evaluar si una intervención nutricional sobre pacientes hospitalizados con IC desnutridos proporciona beneficios en la morbimortalidad (expresada como muerte por cualquier causa o reingreso por IC).

Como objetivos secundarios, se pretende evaluar si una intervención nutricional sobre pacientes hospitalizados con IC desnutridos tiene algún efecto en la mortalidad, los reingresos hospitalarios (por IC o por cualquier causa), la calidad de vida y el EN del paciente.

MÉTODOSDiseño del estudioSe trata de un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, controlado y cegado para el análisis de las variables resultado. El estudio PICNIC se ha diseñado para valorar los efectos de una intervención nutricional en la morbimortalidad de pacientes hospitalizados por IC aguda que, además, están desnutridos.

En este estudio participa el Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) y el Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén). Se prevé que la fase de reclutamiento se prolongue durante 24 meses. El seguimiento máximo previsto para cada paciente es de 12 meses, por lo que la duración del estudio, como máximo, será de 36 meses.

El protocolo del estudio ha sido evaluado y aprobado por los comités de ética de investigación clínica de las provincias donde se encuentran los dos centros participantes.

Este estudio está registrado en ClinicalTrials.gov (NCT01472237).

Población del estudioSe considera candidatos a participar en el estudio PICNIC a los pacientes mayores de 18 años ingresados por IC aguda, ya sea crónica descompensada o de nueva aparición, y que presenten un estado de desnutrición (sumatorio de la encuesta MNA menor de 17 puntos). Los pacientes reciben información verbal y por escrito sobre el estudio, se comprometen a cumplir el protocolo de este y han de firmar el documento de consentimiento informado. Los pacientes dependientes para las actividades de la vida diaria o que presenten algún grado de deterioro cognitivo pueden participar en el estudio si están institucionalizados o cuentan con el adecuado apoyo familiar. En estos casos también ha de firmar el documento de consentimiento informado el responsable del paciente o su representante legal.

Se excluye del estudio a las mujeres embarazadas, los pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, los pacientes que ya se encuentren en tratamiento nutricional, los pacientes con enfermedades concomitantes que, al margen de la propia IC, pudieran condicionar una expectativa de vida inferior a 1 año, los pacientes incluidos en otros ensayos clínicos, los pacientes que durante el ingreso se sometan a tratamiento quirúrgico o percutáneo destinado a corregir la causa de la IC aguda y los pacientes cuya situación clínica haga imposible realizar una valoración nutricional conforme al diseño establecido en el protocolo del estudio o no otorguen su consentimiento para tal propósito.

Insuficiencia cardiacaEl diagnóstico de IC se establece conforme a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología28. Así, se analizan datos clínicos (signos y síntomas), radiografía de tórax, electrocardiograma, péptidos natriuréticos (fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral) y ecocardiograma. El diagnóstico de IC con función sistólica conservada se establece cuando, en presencia de síntomas y signos de IC y de una cardiopatía estructural relevante o de datos de disfunción diastólica, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea mayor del 50%29. Durante el ingreso se recogerán datos demográficos, clínicos, analíticos y de tratamiento (véase el material suplementario). Se valorará la comorbilidad general mediante el índice de Charlson30. El filtrado glomerular se estimará mediante la ecuación 7 del estudio Modification of Diet in Renal Disease31.

Estudio nutricionalEl diagnóstico de desnutrición se establecerá según la puntuación de la MNA. Se trata de una encuesta de valoración nutricional general, diseñada y validada para proporcionar una simple y rápida valoración del EN del paciente, que incluye 18 ítems distribuidos en cuatro apartados: antropometría, estado general, aspectos dietéticos y valoración subjetiva16. Con ello se obtiene una puntuación final que clasifica al sujeto en tres categorías posibles: bien nutrido (igual o mayor de 24 puntos), en riesgo de desnutrición (17-23,5 puntos) y desnutridos (menor de 17 puntos). Además se realizará un estudio nutricional completo mediante parámetros bioquímicos (albúmina, prealbúmina, transferrina, colesterol total y linfocitos) y antropométricos (índice de masa corporal, pliegue tricipital, como indicador del tejido graso, y perímetro muscular del brazo, como indicador del tejido muscular)12,13. Las medidas antropométricas se obtendrán conforme a la metodología estandarizada32. El registro de peso y talla se realizará con el paciente descalzo y con ropa ligera en una báscula clínica con tallímetro. Para la medición del pliegue tricipital, se usará un plicómetro Holtain, con una precisión de 0,2 mm y una presión de 10 g/mm2. Para la medición de la circunferencia mediobraquial, se usará una cinta métrica calibrada en milímetros. El índice de masa corporal se obtendrá mediante la fórmula: índice de masa corporal=peso/talla2 (kg/m2). El perímetro muscular del brazo se obtendrá mediante la ecuación de Jelliffe33: perímetro muscular del brazo=circunferencia mediobraquial – (π×pliegue tricipital), expresada en centímetros.

Calidad de vidaSe realizará una evaluación de la calidad de vida del paciente mediante el Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire34.

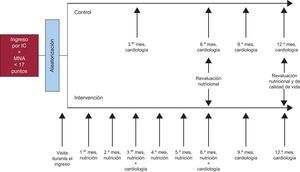

Intervención nutricionalSe asignará a 182 pacientes, mediante un proceso de aleatorización simple, a dos grupos: control o intervención nutricional. Para ello se ha establecido a priori una secuencia de aleatorización depositada en la secretaría del Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de la Cruz, con cuya titular los investigadores contactan telefónicamente. Los pacientes del grupo control reciben el tratamiento convencional de la IC y se los revisa en la consulta de cardiología cada 3 meses o cuando el paciente, con base en su evolución, lo demande. Los pacientes del grupo de intervención reciben la misma consideración con respecto al tratamiento de la IC y al seguimiento por cardiología y, además, se los incluye en un programa de intervención nutricional individualizada llevada a cabo por un médico especialista en nutrición asistido por un técnico en dietética y nutrición. La intervención nutricional, que comienza durante el ingreso, se prolonga 6 meses y consta de los siguientes puntos:

- 1.

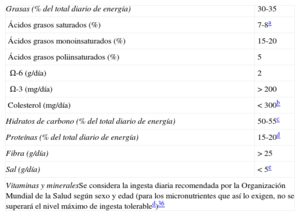

Optimización de la dieta. El paciente recibe una dieta personalizada siguiendo los estándares recomendados para la población general en lo que respecta al aporte energético y las necesidades de macronutrientes y micronutrientes (objetivos nutricionales)35,36, con las modificaciones que se estime pertinentes por la comorbilidad del paciente, sobre todo en lo que respecta a la diabetes mellitus37 y la insuficiencia renal38 (tabla 1).

Tabla 1.Objetivos nutricionales considerados en la elaboración de la dieta de los pacientes36

Grasas (% del total diario de energía) 30-35 Ácidos grasos saturados (%) 7-8a Ácidos grasos monoinsaturados (%) 15-20 Ácidos grasos poliinsaturados (%) 5 Ω-6 (g/día) 2 Ω-3 (mg/día) > 200 Colesterol (mg/día) < 300b Hidratos de carbono (% del total diario de energía) 50-55c Proteínas (% del total diario de energía) 15-20d Fibra (g/día) > 25 Sal (g/día) < 5e Vitaminas y mineralesSe considera la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud según sexo y edad (para los micronutrientes que así lo exigen, no se superará el nivel máximo de ingesta tolerabled)36 eAntes de la puesta en marcha del estudio PICNIC, la recomendación de restringir la ingesta de sal para los pacientes con insuficiencia cardiaca no se concretaba en ninguna cifra28. Para la prevención de enfermedades cardiovasculares, la Organización Mundial de la Salud recomienda desde 2003 una dieta cuyo contenido diario en sal sea menor de 5 g36, por lo que se consideró esta recomendación para la elaboración de la dieta de los pacientes del estudio PICNIC, recomendación que coincide con las que realiza actualmente la Sociedad Europea de Cardiología para los pacientes con insuficiencia cardiaca3.

- 2.

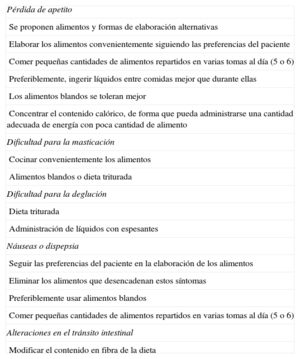

Recomendaciones específicas. Se consideran recomendaciones destinadas a hacer frente a la falta de apetito y salvar las dificultades planteadas por el paciente en cuanto a otros aspectos relacionados con el proceso de la digestión, como alteraciones de la masticación o de la deglución, náuseas, dispepsia o alteraciones del tránsito intestinal (tabla 2).

Tabla 2.Algunas recomendaciones específicas destinadas a favorecer una ingesta adecuada

Pérdida de apetito Se proponen alimentos y formas de elaboración alternativas Elaborar los alimentos convenientemente siguiendo las preferencias del paciente Comer pequeñas cantidades de alimentos repartidos en varias tomas al día (5 o 6) Preferiblemente, ingerir líquidos entre comidas mejor que durante ellas Los alimentos blandos se toleran mejor Concentrar el contenido calórico, de forma que pueda administrarse una cantidad adecuada de energía con poca cantidad de alimento Dificultad para la masticación Cocinar convenientemente los alimentos Alimentos blandos o dieta triturada Dificultad para la deglución Dieta triturada Administración de líquidos con espesantes Náuseas o dispepsia Seguir las preferencias del paciente en la elaboración de los alimentos Eliminar los alimentos que desencadenan estos síntomas Preferiblemente usar alimentos blandos Comer pequeñas cantidades de alimentos repartidos en varias tomas al día (5 o 6) Alteraciones en el tránsito intestinal Modificar el contenido en fibra de la dieta - 3.

Suplementos nutricionales. Solo se utilizarán a criterio médico cuando se estime que no se puede alcanzar los objetivos nutricionales mediante la dieta convencional. El suplemento utilizado en cada caso será el indicado por el médico de acuerdo con la situación clínica del paciente y su comorbilidad, y se ajusta a la necesidad particular de suplementar su dieta para que pueda alcanzar los objetivos nutricionales establecidos.

En la primera entrevista se requerirá al paciente información sobre la composición de su ingesta mediante un recordatorio de 24 h. Ello permitirá el análisis basal del contenido en macronutrientes y micronutrientes de la dieta del paciente mediante el programa informático de análisis nutricional Dietsource®. El mismo programa se utilizará para la elaboración de la dieta personalizada y el análisis del contenido de la dieta al final de la intervención. Los datos que se ofrecerán con respecto al contenido en macronutrientes y micronutrientes de la dieta del paciente antes y después de la intervención nutricional se referirán a la media de 3 días diferentes. La intervención nutricional comienza durante el ingreso. Tras el alta hospitalaria, cada mes se revisa al paciente en una consulta específica de nutrición durante los 6 meses que dura la intervención nutricional. En estas visitas se sigue realizando las recomendaciones pertinentes destinadas a sastisfacer las demandas del paciente en los aspectos ya comentados, se evalúa la adherencia a la dieta mediante un recordatorio de ingesta de 24 h y se insiste en su adecuado cumplimiento. El protocolo del estudio se muestra de manera esquemática en la figura.

EvaluaciónLos datos sobre morbimortalidad se recogerán al final del seguimiento (12 meses) bien sea en una entrevista directa con el paciente o sus familiares, bien por contacto telefónico, bien a través de la historia clínica digitalizada de la que disponen los centros participantes.

Para la evaluación del objetivo primario, la variable principal del estudio será el tiempo hasta el evento combinado de muerte por cualquier causa o reingreso por IC. Entre las causas de muerte, se distinguirá entre muerte de origen cardiovascular (muerte súbita, por progresión de la IC u otras de origen cardiovascular) y muerte de origen no cardiovascular. Se considera ingreso por IC a una estancia hospitalaria mayor de 24 h motivada por la aparición de signos y/o síntomas de descompensación de la IC (a tal efecto, también se considera ingreso hospitalario la permanencia de más de 24 h en el área de urgencias).

Para la evaluación de los objetivos secundarios, se estudiarán como variables el tiempo hasta la muerte de cualquier causa, el tiempo hasta el reingreso por IC y el tiempo hasta el ingreso por cualquier causa. Además, se analizará si la intervención nutricional ha producido modificaciones en la calidad de vida o en el EN del paciente. Para ello se revaluará la calidad de vida de los pacientes mediante el Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire a los 12 meses de seguimiento, y el EN mediante la MNA y los parámetros nutricionales bioquímicos y antropométricos a los 6 y a los 12 meses (figura).

Análisis estadísticoPara la comparación entre grupos, se utiliza la prueba de la χ2 para las variables cualitativas y la de la t de Student o la U de Mann-Whitney para variables cuantitativas, paramétricas y no paramétricas, respectivamente. Para valorar el efecto de la intervención en las diferentes variables cuantitativas, se realizará un análisis de covarianza. Se obtendrán las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, que se compararán mediante log rank test. El efecto de la intervención se mostrará en forma de hazard ratio (y su intervalo de confianza del 95%) obtenido mediante el modelo de regresión de Cox univariable, considerando como variable dependiente el tiempo hasta el evento y como único factor del modelo el grupo de aleatorización. Además se evaluará el impacto clínico de la intervención mediante el cálculo del número de pacientes que es necesario tratar. Los datos se analizarán por el principio de intención de tratar. Se contempla la realización de dos análisis intermedios para la valoración de la variable principal de estudio, y se establece como nivel de sensibilidad para decretarse la interrupción del estudio un valor de p < 0,001 en cada uno de ellos.

Todo el análisis estadístico se realiza con el programa SPSS® versión 15 (SPSS Inc.; Chicago, Illinois, Estados Unidos).

Tamaño muestralPara el cálculo del tamaño muestral se ha considerado el evento combinado de muerte por cualquier causa o reingreso por IC al año de seguimiento, según los datos del estudio observacional previamente realizado23,24. Para una incidencia del evento en el grupo control estimada del 80% y una reducción relativa del 25% con la intervención, con una potencia del 80% y un error alfa con la prueba de dos colas de 0,05, sería necesario un total de 91 pacientes por grupo, considerando hasta un 10% de pérdidas al seguimiento, para detectar el efecto deseado.

Aspectos organizativosEl estudio PICNIC se desarrolla bajo la supervisión de un comité científico, encargado del diseño del protocolo y de su correcta ejecución. Además, el comité es responsable de la elaboración de la base de datos y el análisis de los resultados. Aunque en el proyecto inicial se consideró iniciar la fase de reclutamiento en noviembre de 2011, problemas administrativos ajenos a los investigadores han retrasado el inicio del estudio a marzo de 2012. Actualmente, la velocidad de reclutamiento es inferior a la estimada inicialmente, sobre todo por la disminución del número de hospitalizaciones por IC respecto a lo previsto. Por ello se amplía la fase de reclutamiento a 24 meses, en lugar de los 15 previstos inicialmente (ClinicalTrials.gov: NCT01472237).

El estudio PICNIC está financiado por la Sociedad Española de Cardiología como Proyecto de la Sociedad Española de Cardiología para Investigación Clínica en Cardiología 2011.

DISCUSIÓNActualmente no existe ninguna recomendación nutricional específica para los pacientes con IC3,26, tampoco para el subgrupo de pacientes con IC desnutridos, a pesar de que se ha detectado en ellos una elevada morbimortalidad23,24. El estudio PICNIC surge precisamente para responder a la pregunta de si una intervención encaminada a mejorar el EN del paciente con IC desnutrido, añadida al tratamiento convencional de la IC, permite modificar el curso natural de la enfermedad de estos pacientes. Previamente, los escasos estudios que han valorado el efecto de una intervención nutricional en pacientes con IC han mostrado un efecto muy pequeño, que se limita a cambios en la composición corporal, la clase funcional o la calidad de vida25–27. Las aportaciones más importantes del estudio PICNIC son, por un lado, que la intervención se realiza en una serie seleccionada de pacientes con IC, esto es, pacientes desnutridos, y por otro, que el objetivo principal del estudio se expresa en términos de morbimortalidad.

CONCLUSIONESLos pacientes hospitalizados por IC desnutridos tienen una morbimortalidad muy superior a la de aquellos con un adecuado EN. Desconocemos el efecto pronóstico de una intervención nutricional en este grupo de pacientes. El estudio PICNIC es un ensayo clínico aleratorizado y controlado cuyo objetivo es evaluar si una intervención nutricional sobre pacientes hospitalizados con IC desnutridos proporciona beneficios en su morbimortalidad. El primer paciente fue aleatorizado en marzo de 2012 y se prevé que la duración de la fase de reclutamiento sea de 24 meses. Los resultados del estudio PICNIC mostrarán el impacto pronóstico de una intervención nutricional en los pacientes hospitalizados por IC desnutridos.

CONFLICTO DE INTERESESNinguno.