Palabras clave

INTRODUCCIÓN

La enfermedad isquémica cardiaca supone el 32% de todas las muertes cardiovasculares acontecidas en España. Este porcentaje es mayor en varones (40%) que en mujeres (24%)1.

El conocimiento de los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) modificables de la enfermedad isquémica cardiaca permite definir e implantar estrategias de prevención cardiovascular. Los FRCV clásicos modificables son el tabaquismo, la hipertensión arterial (HTA), la hipercolesterolemia y la diabetes mellitus (DM). Diferentes autores han señalado que la enfermedad coronaria podría ocurrir hasta en un 50% de los casos en ausencia de esos FRCV2,3, pero estudios recientes demuestran que los FRCV clásicos son determinantes4-7. Por lo tanto, los estudios de prevalencia de los FRCV siguen estando justificados para generar hipótesis y definir políticas sanitarias en prevención cardiovascular.

En España, se han realizado numerosos estudios epidemiológicos sobre los FRCV. Un metaanálisis reciente8 identificó 47 estudios transversales realizados en España y publicados entre 1990 y 2003, que incluyeron un total de 130.945 personas. Pese a existir estudios transversales en diferentes áreas geográficas españolas, hasta la fecha no se había realizado una agrupación de los datos individuales de los participantes en diferentes estudios transversales.

El objetivo de este estudio es estimar la distribución del índice de masa corporal (IMC), la presión arterial (PA), la glucemia en ayunas, la concentración del colesterol total (CoT) y de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), y estimar la prevalencia de HTA, hipercolesterolemia, DM, tabaquismo y obesidad por grupos de edad-sexo y área geográfica. Para ello se han analizado conjuntamente los datos de distintos estudios transversales con metodología similar realizados en el período 1992-2001.

MÉTODOS

Fuentes de los datos

Se creó una base de datos conjunta con los datos individuales de todos los sujetos participantes en ocho estudios epidemiológicos transversales que habían sido realizados por los nodos participantes en la Red ERICE (anexo, tabla 1)9-16.

Los estudios participantes cumplían los siguientes criterios:

- Estudios unicéntricos o multicéntricos realizados en España entre los años 1992 y 2001 que incluían a población general adulta mayor de 20 años, con más de un grupo de edad y ambos sexos.

- Selección de los sujetos participantes mediante muestreo probabilístico, con descripción de la población diana, del método de muestreo, tasa de participación y adecuada descripción de los métodos estadísticos empleados (predeterminación del tamaño muestral, potencia estadística del estudio y nivel de precisión de las estimaciones).

- Utilización de métodos de medición estandarizados y validados para las variables principales de estudio (PA, fracciones lípídicas, peso, talla, tabaquismo, glucemia).

- Todos los estudios, excepto el HORA, realizaron una extracción sanguínea en ayunas (10 h mínimo) con determinación de fracciones lipídicas (CoT, cHDL) y glucemia.

Variables estudiadas y definición de los factores de riesgo cardiovascular

La base de datos final conjunta incluyó las siguientes variables de estudio: características del estudio (fecha de ejecución, método de muestreo y tasa de participación), datos sociodemográficos (edad, sexo y lugar de residencia), variables antropométricas (peso y talla), presión arterial y frecuencia cardiaca, consumo de cigarrillos, datos de laboratorio (CoT, cHDL y glucemia en ayunas) y los antecedentes personales de accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y tratamiento farmacológico de esos trastornos.

Se consideró hipertensión en caso de cifras de PA sistólica ≥ 140 mmHg o de PA diastólica ≥ 90 mmHg o tratamiento con fármacos antihipertensivos17. Se consideró DM cuando las cifras de glucemia venosa en ayunas eran > 126 mg/dl o el sujeto estaba tratado con antidiabéticos orales o insulina18. Se consideraron dos criterios de hipercolesterolemia: concentración de CoT ≥ 200 mg/dl o tratamiento con hipolipemiantes y CoT ≥ 250 mg/dl o tratamiento con hipolipemiantes19. Se calculó el índice de masa corporal (IMC) para cada individuo mediante la fórmula peso en kilos dividido por el cuadrado de la estatura en metros, y se consideró obesos a los pacientes con IMC ≥ 3020. Se consideró fumador habitual a quien fumaba 1 cigarrillo por día o 5 por semana en el último año, fumador esporádico a quien fumaba 4 o menos cigarrillos por semana y ex fumador a quien no había fumado ningún cigarrillo durante el último año21.

Análisis de datos

Antes de agregar los datos, se efectuó un análisis de homogeneidad entre los distintos estudios. Para ello se comprobó la heterogeneidad por edad y sexo de las varianzas para las principales variables, empleando respectivamente la prueba de Levene para igualdad de varianzas o el ANOVA, dependiendo de si a la estimación de dicha variable contribuían dos o más estudios. No se aceptó la homogeneidad para variables con p < 0,05, y se desestimaron los datos que mostraron heterogeneidad significativa.

Para garantizar una potencia estadística suficiente de los estimadores por zonas geográficas, se definieron cuatro grandes áreas geográficas que agrupaban diferentes comunidades autónomas: Norte (Galicia, Asturias, Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja), Mediterráneo (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana), Centro (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura) y Sur-este (Andalucía y Murcia). Se desestimaron los grupos de edad y sexo con menos de 30 individuos representados en un área geográfica determinada.

Para la descripción de datos depurados se utilizaron los estadísticos básicos de centralización, media aritmética con su desviación estándar (DE) cuando las variables fueron consideradas en la escala continua y la distribución de frecuencias relativas (prevalencia) con sus intervalos de confianza (IC) del 95% cuando dichas variables se manejaron como categóricas, por grupos de edad (20-44, 45-64 y 3 65 años) y sexo.

Para la comparación de medias se utilizó la prueba de la t de Student-Fisher en el caso de variables independientes binarias y el análisis de la varianza si se trataba de variables de más de dos categorías. Para cuantificar la magnitud de la diferencia de prevalencias de los FRCV entre áreas geográficas, se utilizó la razón de prevalencias considerando como referencia el valor más bajo para cada factor.

Para comparar entre áreas geográficas la prevalencia de los distintos FRCV, se realizó un ajuste de tasas mediante el método directo, utilizando como población estándar la población general española en 200622.

RESULTADOS

Características sociodemográficas de la población de estudio

El análisis de homogeneidad entre estudios no mostró diferencias significativas en las distintas variables consideradas en la mayoría de los grupos de edad y sexo, lo que permitió agrupar los datos sin comprometer la validez interna. Se observó heterogeneidad solamente en alguno de los grupos de edad y sexo menos representados: para el IMC en los menores de 45 años (p = 0,01), para la PA diastólica en los meyores de 65 años (p = 0,038) y para el CoT en las mujeres menores de 45 años (p = 0,04).

La población final de análisis quedó constituida por 19.729 sujetos con información completa de todas las variables mencionadas. En la tabla 2 se muestra la distribución por edad, sexo y grandes áreas geográficas de la población analizada. La media ± DE de edad 57,6 ± 17,02 años. El 55,5% de los participantes eran mujeres y el 42,5%, mayores de 65 años de edad. Se observaron diferencias en la distribución por edad y sexo entre áreas geográficas (p = 0,01).

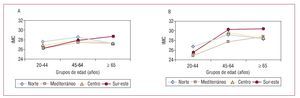

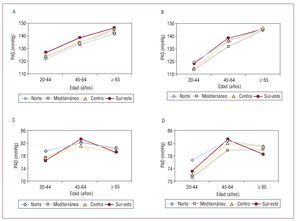

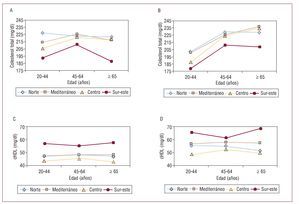

Distribución de las medias de IMC, PA sistólica, PA diastólica, glucemia, CoT y cHDL por edad, sexo y área geográfica

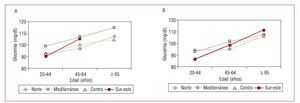

La media de todos los FRCV considerados, excepto el cHDL, aumentan con la edad (figs. 1-4). Este aumento se observa a todas las edades en la PA sistólica y la glucemia en ambos sexos y para el CoT sólo en las mujeres. Otros factores como IMC, PA diastólica y CoT en varones aumentan hasta los 65 años y luego se estabilizan o disminuyen ligeramente.

Fig. 1. Distribución de las medias de los valores del índice de masa corporal (IMC) por sexo, edad y área geográfica. A: varones. B: mujeres.

Fig. 2. Distribución de las medias de los valores de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) por grupos de sexo, edad y área geográfica. A: PAS de los varones. B: PAS de las mujeres. C: PAD de los varones. D: PAD de las mujeres.

Fig. 3. Distribución de las medias de las concentraciones de colesterol total y colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL) por sexo, edad y área geográfica. A: colesterol total de los varones. B: colesterol total de las mujeres. C: cHDL de los varones. D: cHDL de las mujeres.

Fig. 4. Distribución de las medias de glucemia por sexo, edad y área geográfica. A. varones. B: mujeres.

Los valores de glucemia son mayores en los varones que en las mujeres de todas las edades y áreas geográficas, y las mayores cifras de cHDL se observan en las mujeres. Las mujeres presentan valores más bajos que los varones en todos los factores de riesgo hasta los 45 años, a excepción del cHDL, ya comentado. A partir de esa edad los valores medios de los FRCV se equiparan a los de los varones e incluso los superan a partir de los 65 años en el caso del IMC y el CoT.

Por zonas geográficas, el área sur-este presenta valores medios más altos de PA sistólica, cHDL, IMC (solo en los mayores de 45 años) (p < 0,001) y valores significativamente menores de CoT (p < 0,001), mien-tras que el área mediterránea presenta valores de glucemia ligeramente superiores.

Prevalencia de los FRCV por edad, sexo y área geográfica

La tabla 3 presenta las prevalencias brutas de los distintos FRCV en cada grupo de edad y sexo. Las prevalencias de HTA y de DM aumentan progresivamente con la edad en ambos sexos. No así la prevalencia de hipercolesterolemia y obesidad, en las que se produce una estabilización o incluso una ligera disminución a partir de los 65 años de edad. Por el contrario, el tabaquismo es más prevalente en edades jóvenes y tiende a disminuir de forma significativa con la edad, sobre todo en el caso de las mujeres. En el grupo de edad de 20-44 años, los varones muestran mayor prevalencia que las mujeres en todos los FRCV considerados. En el grupo de 45-64 años de edad, excepto el tabaquismo y la DM, que es más frecuente entre los varones, las mujeres tienen más obesidad (el 35,1 frente al 24,8%) y cifras similares de hipercolesterolemia e HTA que los varones. A partir de los 65 años de edad, en cambio, la carga de factores de riesgo, excepto para el tabaco, es mayor en las mujeres que en los varones.

La tabla 4 presenta las prevalencias ajustadas de los distintos FRCV. Los FRCV más frecuentes en la población española son, por este orden: la hipercolesterolemia (46,7%) considerando CoT > 200 mg/dl, la HTA (37,6%), el tabaquismo (32,2%), la obesidad (22,8%) y, por último, la DM (6,2%). Si utilizamos el punto de corte para el CoT > 250 mg/dl, la prevalencia de hipercolesterolemia pasa al cuarto puesto (17,1%).

Por áreas geográficas, las prevalencias ajustadas más elevadas (tabla 4) se observaron en tabaquismo (34,2%), HTA (42%) y obesidad (26,5%) en el área sur-este; la obesidad fue también muy frecuente en el área norte (26,8%). La DM (7,8%) y la hipercolesterolemia (el 54,8% con CoT > 200 mg/dl y el 20% con CoT > 250 mg/dl) fueron más frecuentes en el área mediterránea.

Las razones de prevalencia entre las áreas geográficas con mayor y menor carga de cada FRCV fueron significativas en todos los casos (p < 0,0001). Por orden de magnitud, dichas razones de prevalencia fueron: 1,76 para la hipercolesterolemia, 1,53 para la DM, 1,34 para la obesidad, 1,33 para el tabaquismo y 1,19 para la HTA.

DISCUSIÓN

Las preguntas fundamentales que plantea este trabajo son: ¿hasta qué punto es válido agregar datos individuales de los participantes en varios estudios para una evaluación única de los FRCV? y ¿hasta qué punto los resultados de diversos estudios pueden considerarse aplicables a España como un todo?

La homogeneidad de los resultados entre estudios legitima la agregación de los datos individuales de éstos, y tal agregación claramente aumenta la potencia estadística y la precisión de los estimadores, lo que a su vez contribuye a mejorar la validez interna de los estudios. Esto resulta ventajoso respecto a las estimaciones que aportan los metaanálisis, en los que la unidad del análisis es cada estudio en vez de cada uno de los individuos. Además la agregación de datos individuales permite conocer los valores medios de cada uno de los FRCV en cada grupo de edad, sexo y área geográfica considerada.

Este trabajo aporta una estimación de la prevalencia, en función de edad, sexo y grandes áreas geográficas, de los principales FRCV en la población española, con medición objetiva de dichos factores en cerca de 20.000 sujetos. Los resultados de nuestro estudio muestran una alta prevalencia de los FRCV modificables en la población española, y concretamente indican que el 38% de la población española padece HTA, el 32% fuma (el 37% de los varones y el 13% de las mujeres), el 23% es obeso, un 17% tiene concentraciones de CoT > 250 mg/dl y un 47%, > 200 mg/dl, y el 6% es diabético. Estas cifras son similares a las de otros países de nuestro entorno23,24 y parecen estar en consonancia con otros análisis previos sobre la población española8, algunos de cuyos resultados merecen comentario.

Nuestro estudio confirma una alta prevalencia de HTA en la población española, que es incluso algo mayor que la reflejada en el metaanálisis de Medrano et al8. Este aumento de la prevalencia de la HTA se acentúa en edades avanzadas, llegando hasta un 74% en mujeres y un 66% en varones, y es muy similar a la encontrada en otros estudios en ancianos25,26. La distribución de la PA sistólica y la PA diastólica según la edad coincide también con las observaciones de otros estudios. Mientras la PA diastólica aumenta hasta la mediana edad y luego empieza a declinar, la PA sistólica sigue incrementándose con la edad y adopta un patrón lineal27. El incremento de la PA sistólica con la edad es más marcado en las mujeres, sobre todo a partir de los 65 años, lo que explica la mayor prevalencia de HTA sistólica aislada en éstas que en los varones ancianos.

La prevalencia de hipercolesterolemia (con punto de corte en CoT > 250 mg/dl19) es muy parecida a las de otros estudios españoles8. En un país como España, con incidencia de cardiopatía isquémica relativamente baja y en el que el CoT parece tener una fracción atribuible menor, puede tener sentido considerar hipercolesterolemia según varios puntos de corte, ya que una definición demasiado estricta (200 mg/dl) podría no reflejar la realidad de una población como la española. De hecho, cuando utilizamos el punto de corte 200 mg/dl, la prevalencia prácticamente se triplica. Además, los valores medios de CoT en la población adulta de mediana edad de todas las zonas consideradas, excepto en el área sur-este, sobrepasan ese valor. Conforme la población envejece, las concentraciones medias de CoT aumentan, sobre todo en las mujeres. La edad, además, parece invertir las diferencias observadas entre sexos, tanto respecto a los valores medios de CoT como la prevalencia de hipercolesterolemia. Respecto a su distribución geográfica, el área sur-este destaca por la menor frecuencia de hipercolesterolemia, menores cifras de CoT y mayores cifras de cHDL, todo ello posiblemente vinculado a factores nutricionales28.

El hábito tabáquico es claramente más frecuente en varones que en mujeres, sigue un gradiente norte-sur y disminuye con la edad, lo que corrobora lo descrito en otros estudios29,30. La prevalencia obtenida en este estudio es semejante a la del metaanálisis de Medrano et al8 (33%) y coincide también con la Encuesta Nacional de Salud31 de 1997.

Destaca también la alta prevalencia de obesidad, sobre todo en las mujeres, superior a la obtenida por otros estudios como el de Medrano et al8. La prevalencia de obesidad aumenta con la edad32 y se estabiliza a partir de los 65 años, aunque las diferencias entre sexos se acentúan a partir de esa edad, hallazgo también observado en otros estudios realizados en España33. La prevalencia de obesidad es más elevada en el área sureste y en el área norte, donde además se observan índices de sobrepeso más elevados en el grupo de población más joven. Con los años, varios estudios han observado una tendencia a la elevación del IMC y de la prevalencia de obesidad en España34, aunque estos índices siguen siendo inferiores a los descritos en población americana35. Si se confirma esta tendencia ascendente de la obesidad, supondrá un aumento de la mortalidad atribuible, que en España se estima ya alrededor de 28.000 muertes anuales36.

La prevalencia de DM en España se estima en un 6,2% entre los 30 y los 65 años, y en el 10% para el grupo de 30-89 años37. En nuestro estudio, la prevalencia en el grupo de 20-64 años (6%) coincide con la estimada por Goday entre los 30 y los 64 años, y es también muy similar (9%) si se incluye a la población mayor de 65 años. Se observan también diferencias en la prevalencia de diabetes por áreas geográficas, y destacan los índices más altos en la zona mediterránea, que presenta también valores medios de glucosa superiores a los de otras zonas analizadas. El elevado porcentaje de glucemia alterada en ayunas observado en la población masculina mayor de 45 años del área mediterránea podría ser, ya en sí, un indicador de estados prediabéticos y de aumento de riesgo cardiovascular38.

Respecto a la segunda pregunta planteada, este estudio no pretende estimar la prevalencia nacional de cada uno de los distintos FRCV mencionados, ya que para ello sería necesario diseñar un estudio de alcance nacional con métodos estandarizados. En nuestro análisis únicamente hemos pretendido analizar si las diferencias geográficas en la carga y la distribución de los FRCV permitirían explicar las diferencias geográficas observadas en la incidencia y la mortalidad cardiovascular entre regiones39. En España se ha descrito un patrón norte-sur y oeste-este de mortalidad cardiovascular40 y, según los últimos datos del Atlas de Mortalidad Municipal del ISCIII41, Extremadura, Andalucía y Levante son las áreas geográficas donde el riesgo de mortalidad por isquemia cardiaca es mayor. El estudio IBERICA, realizado en diferentes provincias españolas, mostró también que hay un cierto gradiente nortesur en la incidencia y la letalidad por cardiopatía isquémica42. Para explicar estas diferencias regionales basándonos en nuestros resultados, podríamos destacar la alta prevalencia de tabaquismo, los valores más altos de PA sistólica y los altos índices de obesidad y sobrepeso en el área sur-este, lo que confirmaría lo observado en otros estudios que describen un patrón similar para la zona sur-este. Para explicar este patrón también hay que tener en cuenta la alta prevalencia de diabetes e hipercolesterolemia descrita en el área mediterránea. No obstante, es preciso considerar que los diferentes FRCV interaccionan sinérgicamente, de forma que el riesgo cardiovascular derivado de la exposición simultánea a varios de ellos es superior al que cabe esperar por la simple suma del riesgo correspondiente a cada uno.

El presente trabajo presenta limitaciones que deben ser tenidas en consideración. Se trata de una agregación de datos de diferentes estudios y, por lo tanto, presenta las limitaciones propias de este tipo de análisis, especialmente las referidas a la calidad de sus datos, que dependen de cada uno de los estudios incluidos. En concreto, los resultados deben ser analizados con precaución para las variables y subgrupos de edad y sexo señaladas en que se observó heterogeneidad significativa entre estudios. Igualmente, la estimación de la prevalencia de algunos trastornos, como la hipercolesterolemia en los mayores de 65 años, depende fundamentalmente de un único estudio (EPICARDIAN), que realizó determinaciones de colesterolemia en población anciana. Del mismo modo, aunque los criterios de clasificación empleados han sido los mismos, las mediciones se hicieron con distintos encuestadores, aparatos y laboratorios, lo que per se introduce una variabilidad en las estimaciones que no es posible cuantificar. Sin embargo, nuestro trabajo aporta una determinación de la frecuencia poblacional teniendo en cuenta el área geográfica. A este respecto hay que considerar la limitación de que no todas las áreas geográficas están igualmente representadas en el estudio y que la distribución por edad refleja una población envejecida, lo cual podría en cierta medida afectar a la estimación, pero no a la descripción de tendencias o las diferencias observadas. Por lo tanto, la principal aportación de este estudio es que hasta el momento los datos de frecuencia y distribución de los FRCV en la población española no se conocían con suficiente precisión, bien por carecer de muestras amplias de población, como en los estudios de exámenes clínicos, bien por carecer de determinación objetiva de los factores de riesgo como en el caso de las encuestas oficiales de salud. Por último, los datos procedentes de metaanálisis, basados en la agregación de estimadores resumidos de cada estudio, sin agregación ni análisis de los datos individuales de los participantes, están sujetos a importante heterogeneidad y muestran grandes discrepancias en los criterios diagnósticos utilizados. Este estudio, en cambio, aporta una unidad de criterio diagnóstico para cada uno de los factores analizados y recoge los datos de casi 20.000 personas reclutadas en diferentes estudios poblacionales realizados en España entre 1992 y 2001, por lo que obtiene, frente al metaanálisis de Medrano et al, una menor heterogeneidad debida a la similitud metodológica entre los estudios incluidos y una estimación más precisa (IC más estrechos) de la prevalencia de los FRCV, ya que el análisis está basado en la agregación de datos de individuos y no en datos resumidos de los estudios. Además se analizan los datos de forma más exhaustiva ofreciéndose los valores medios y valorando cómo éstos se modifican con la edad, el sexo y el área geográfica. El metaanálisis de Medrano et al, en cambio, se ciñe únicamente a la estimación de la prevalencia de los FRCV por sexo para el conjunto de la población española, pero tampoco muestra datos por grupos de edad.

En resumen, podemos concluir que en España la prevalencia de los principales FRCV probablemente sea elevada y similar a la observada en los países europeos de nuestro entorno. La prevalencia de obesidad, HTA, hipercolesterolemia y DM tiende a aumentar con la edad, y el aumento es más evidente en las mujeres. El tabaquismo, en cambio, es más prevalente en edades tempranas y tiende a disminuir de forma significativa después de los 45 años. Las diferencias geográficas observadas en la carga y la distribución de estos factores de riesgo podrían contribuir a explicar las diferencias en el patrón de incidencia y mortalidad por enfermedad isquémica del corazón descrito en España.

AGRADECIMIENTOS

A Ana Isabel Ortega por su ayuda en la redacción del manuscrito; a Eva Martínez-Renedo por los análisis estadísticos adicionales realizados. A Francisco Fernández-Avilés (coordinador de la Red RECAVA) y a Pedro Luis Sánchez (Secretario del Comité Ejecutivo de RECAVA) por la revisión y sugerencias realizadas para la mejora del manuscrito.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

Estudio financiado con cargo a los proyectos RETIC del ISCIII: Red ERICE (Ecuación de Riesgo Cardiovascular Española). Expte.: G03/065 y red RECAVA Expte.: 06/0014/0015.

ABREVIATURAS

CoT: concentración de colesterol total. DM: diabetes mellitus.

FRCV: factores de riesgo cardiovascular. HCT: hipercolesterolemia.

HTA: hipertensión arterial.

IMC: índice de masa corporal.

PA: presión arterial.

Correspondencia:

Dr. R. Gabriel Sánchez.

Unidad de Investigación. Hospital Universitario La Paz. P.o de la Castellana, 261. 28046 Madrid. España.

Correo electrónico: rgabriel.hulp@salud.madrid.org

Recibido el 12 de septiembre de 2007.

Aceptado para su publicación el 6 de mayo de 2008.