Palabras clave

INTRODUCCIÓN

El Registro de Marcapasos, denominado en su creación Banco Nacional de Datos de Marcapasos1 (BNDM), publica periódicamente la información de las características más relevantes de la estimulación cardiaca en España y mantiene similar estructura en sus publicaciones2-9. El BNDM también remite un resumen de los datos generados al Registro Europeo de Marcapasos10,11. El primer informe oficial se publicó en REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA en 19972 y refería la evolución de la estimulación desde 1994. Aun disponiendo de datos evolutivos desde 1994, en algunos aspectos la información no está disponible en su totalidad, debido a la sucesiva mejora del software empleado en la base de datos, la aplicación para su explotación y la ampliación de la información.

La información detallada desde 1999 está disponible en la web de la Sección de Estimulación Cardiaca (www.marcapasossec.org).

En el actual informe se presentan los datos correspondientes al año 2009, con referencia a aspectos concretos a la evolución de los últimos 10 años únicamente, con objeto de mejorar la visualización de los gráficos. El informe permite conocer la calidad de la estimulación y su grado de adecuación a las guías de práctica clínica actuales en sus diversas indicaciones12,13.

MÉTODOS

La base de la información que se procesa y se analiza deriva de la Tarjeta Europea del Paciente Portador de Marcapasos (TPPM) en sus diversos apartados, que dispone de una autocopia destinada a su envío al registro. La tarjeta se remite desde los centros hospitalarios donde se implantan los sistemas de estimulación o desde las empresas implicadas, como marca la legislación sobre dispositivos implantables.

Otra opción es el envío en formato magnético o de las propias bases de datos de los centros, siempre que se incluyan como conjunto mínimo de datos todos los campos de la TPPM y se observen las normas de seguridad exigidas por la Ley de Protección de Datos, o de la base de datos específicamente desarrollada por la Sección de Estimulación Cardiaca8. Esta intenta facilitar el envío de la información, pero no se ha observado un rendimiento significativo. En la actualidad se está desarrollando otra vía, el envío directo a través de internet, para automatizar y uniformizar el proceso de recogida de la información, con el objetivo de que tenga una mejor acogida.

Los datos recibidos son depurados por dos diplomadas universitarias en enfermería, colaboradoras habituales del registro, y se procesan mediante una aplicación informática específica, con la colaboración del Servicio Informático de la Sociedad Española de Cardiología.

Dado que no se remite el total de los marcapasos consumidos en el año, el cálculo del número de unidades empleadas en toda España y en cada comunidad autónoma se ha realizado con la colaboración habitual de las industrias con distribución en España; información que facilitan al BNDM y también remiten a Eucomed (European Confederation of Medicals Suppliers Associations), con la que siempre observamos pequeñas variaciones.

Los datos poblacionales correspondientes al citado año se extrajeron del informe que emite y actualiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE) (www.ine.es).

Muestra analizada

Se ha procesado un total de 11.939 tarjetas correspondientes a los implantes y recambios de generadores de marcapasos de la actividad enviada por 106 hospitales públicos y privados (tabla 1). Suponen el 35% del total de los generadores, porcentaje similar al de otros años.

Los resultados que se describen a continuación corresponden al análisis de dicha muestra, que entendemos suficiente para conocer los diversos aspectos de la estimulación cardiaca con marcapasos que se realiza en España.

El estudio se realizó sobre el total de la información comunicada en cada apartado de la tarjeta. Se remite un resumen de la actividad para contribuir al Registro Europeo de Marcapasos10,11.

RESULTADOS

Número de marcapasos implantados por millón de habitantes

En 2009 se ha implantado y recambiado un total de 34.103 generadores, incluidos 515 dispositivos de terapia de resincronización cardiaca (TRC) mediante marcapasos biventricular de baja energía sin capacidad de desfibrilación (TRC-P), según los datos que fueron aportados al BNDM.

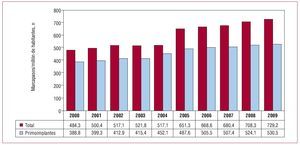

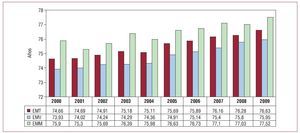

Según el INE, el censo de población en dicho año fue de 46.745.000 habitantes, por lo que los generadores de marcapasos consumidos fueron 729,2/millón de habitantes (fig. 1).

Fig. 1. Número de generadores de marcapasos consumidos por millón de habitantes, periodo 2000-2009.

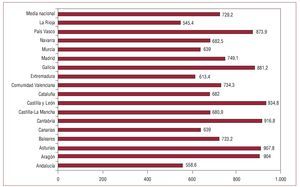

Si analizamos la distribución de las unidades consumidas en las diversas comunidades autónomas, se objetiva una notable diferencia en el número de unidades implantadas por millón de habitantes, con un perfil muy similar a los años anteriores8,9, y se supera las 900 unidades en las comunidades de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Aragón, y las 800 en Galicia y País Vasco. En general se aprecia un mayor número de implantes en las comunidades autónomas del norte de España, que tienen una población más envejecida, algo ya comprobado en otras ocasiones7-9 (fig. 2).

Fig. 2. Distribución de empleo de generadores marcapasos por millón habitantes en 2009 por comunidades autónomas y media nacional.

Estimulación biventricular

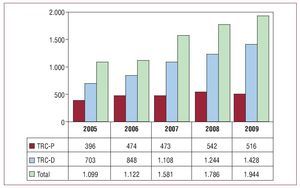

Los dispositivos empleados para TRC muestran un progresivo incremento anual y alcanzan las 41,5 unidades/millón de habitantes en 2009. Dicho aumento se debe a las unidades con capacidad de desfibrilación. Los dispositivos TRC-P, tras aumentar en 2008, presentan en 2009 un ligero descenso en número de unidades respecto al año anterior (fig. 3) (11 unidades/millón de habitantes).

Fig. 3. Dispositivos de terapia de resincronización cardiaca implantados en los años 2005-2009. TRC-D: generador biventricular con capacidad de desfibrilación; TRC-P: generador biventricular de baja energía sin capacidad de desfibrilación.

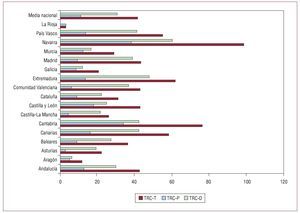

El análisis de generadores empleados para la TRC en las comunidades autónomas revela diferencias significativas entre ellas, probablemente debido a la mayor o menor dedicación de los centros al tratamiento con estimulación de la insuficiencia cardiaca. La comunidad con mayor número de implantes fue Navarra, tanto en dispositivos de TRC-P como con DAI asociado, seguida de Cantabria, Extremadura, Canarias y País Vasco (fig. 4).

Fig. 4. Dispositivos de terapia de resincronización consumidos por millón de habitantes, por comunidades autónomas y media nacional, 2009. TRC-D: generador biventricular con capacidad de desfibrilación; TRC-P: generador biventricular de baja energía sin capacidad de desfibrilación; TRC-T: total de generadores.

Edad y sexo

La media de edad de los pacientes que precisaron un implante de marcapasos por primera vez fue 76,6 años en 2009. Continúa observándose una progresiva elevación de la media de edad por la mayor esperanza de vida, que implica una mayor incidencia de enfermedades degenerativas, que causan la mayoría de los implantes. La media de edad de los varones fue 75,9 años y la de las mujeres, 77,5. Dicha diferencia, de casi 2 años, se mantiene similar a la de años previos2-9 (fig. 5).

Fig. 5. Media de edad y distribución por sexo de los pacientes que reciben un implante de marcapasos. Evolutivo 2000-2009. EMM: edad media de las mujeres; EMT: edad media total; EMV: edad media de los varones.

La media de edad de los pacientes que necesitaron un recambio de generador fue 76,5 años, prácticamente la misma que la de los implantes.

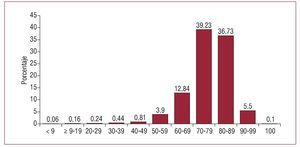

La mayoría de los implantes corresponden al intervalo 70-80 años, el 39,2% del total, seguida del de 80-90 años (36,7%) (fig. 6). En recambios, la mayor frecuencia corresponde al de 80-90 años (39,1%), seguida del de 70-80 (33,2%). El 0,1% de la actividad de los implantes y el 0,12% de los recambios se han realizado en pacientes de 100 o más años.

Fig. 6. Implantes de marcapasos por grupos de edad a intervalos de 10 años, 2009.

El empleo de generadores fue superior en varones (58%), tanto en implantes (58,4%) como en recambios (56,8%), y en todos los intervalos de edad, a excepción de los 90-100 años, en el que se invierte por la mayor longevidad de las mujeres. Esta mayor incidencia de implantes en varones se viene observando desde que el BNDM dispone de información9.

Tipo de actividad

Implantación y recambios de generador

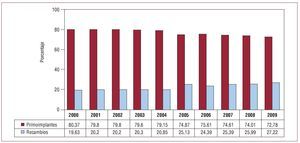

De toda la actividad relacionada con los sistemas de estimulación cardiaca los pacientes a los que se indicó un sistema de estimulación con marcapasos por primera vez fueron el 72,8%, y se estima una frecuencia de 530,5 primoimplantes/millón de habitantes.

Los recambios han supuesto el 27,2% del total de los generadores usados, con lo que se mantiene la tendencia evolutiva al aumento de esta actividad con relación a los primoimplantes (fig. 7). Los recambios de generador que conllevan sustitución o implante de un nuevo cable-electrodo durante el mismo procedimiento fueron el 1,6% de toda la actividad registrada.

Fig. 7. Porcentaje de implantes y recambios en el periodo 2000-2009.

Entre los motivos de la sustitución del generador, se indica como el más frecuente (86,6%) el agotamiento de la batería por fin de vida (el agotamiento prematuro supone el 0,2%, ya sea por altos umbrales o depleción prematura). Sigue en frecuencia la infección (2,6%), la erosión o protrusión mecánica (1,6%), el cambio del sistema para una mejora hemodinámica (0,3%) y por defecto del generador (0,2%).

Cables-electrodos

La mayoría de los cables utilizados para la estimulación fueron bipolares (99,8%). De los implantados en la aurícula y el ventrículo derecho (VD), el 99,9% fueron bipolares en ambos casos.

De los cables empleados en la estimulación del ventrículo izquierdo, para la TRC o por problemas de acceso al VD (como en presencia de prótesis tricuspídea), el 55% fueron bipolares.

El pequeño porcentaje de cables monopolares (0,2%) se compone en su mayor parte de cables diseñados para implantes a través de seno coronario (80,7%), implantes endocavitarios en VD (11,5%), endocavitarios en la aurícula derecha (3,8%), y el resto fueron epicárdicos implantados en procedimientos de cirugía cardiaca.

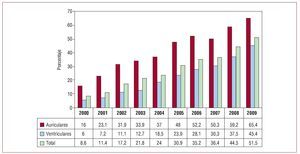

En el sistema de fijación utilizado en los cables para su estabilización en el endocardio, en los últimos años se está pasando de la fijación pasiva (por medio de patillas elásticas) a la fijación activa (hélice, habitualmente retráctil). En 2009 se empleó esta en el 51,5% de los casos (> 65% en la posición auricular; 45% en la ventricular) (fig. 8). Las posibles causas de esta tendencia al cambio de sistema de anclaje son los buenos umbrales que se obtienen con los cables de fijación activa actuales (similares a los de fijación pasiva), el abandono parcial de la estimulación clásica en la orejuela derecha y ápex del VD por otras áreas alternativas y su más fácil explantación en caso de ser necesario, pues todo el cable es isodiamétrico. La utilización de un sistema de fijación activa es imprescindible para estabilizar el cable cuando el área destinada al implante del electrodo no está muy trabeculada, como el área hissiana, el nódulo sinusal o el tracto de salida del VD.

Fig. 8. Electrodos de fijación activa: porcentaje del total y de los implantes en la cavidad auricular y ventricular, años 2000-2009.

El implante de un nuevo cable-electrodo del sistema de estimulación supuso un 1,7% de la actividad registrada en 2009. El 1,5% fueron procedimientos asociados a la sustitución del generador, para mejora hemodinámica o electivo por deterioro de las características eléctricas del cable o porque se dañó durante el procedimiento quirúrgico. La sustitución de un cable de estimulación cardiaca de forma aislada fue el 0,2% de todas las intervenciones realizadas.

Las causas más frecuentes del cambio o explante del cable-electrodo fueron, por orden de frecuencia, infección o ulceración (50,9%), desplazamiento o problemas en la detección (15,3%), rotura del conductor (7,8%), bloqueo de salida (5,8%) y electivo (2%).

Síntomas, etiología y alteraciones electrocardiográficas que originan el implante

La clínica y los síntomas o signos clínicos antes del implante del marcapasos fueron, por orden de incidencia, síncope (el 42,4% de los casos), mareos (27,5%), disnea o signos de insuficiencia cardiaca (14,9%), bradicardia (8,7%), implantes en pacientes asintomáticos o implantes profilácticos (3%), dolor torácico o taquicardia (1%), disfunción cerebral (0,9%) y muerte súbita por bradiarritmia resucitada (0,2%).

Analizando estos síntomas-signos previos al implante, solamente en los pacientes a los que se realiza un recambio (años más tarde), se observa una distribución muy similar a la descrita, lo que muestra la poca variación de la presentación clínica con el paso de los años.

La etiología más frecuente en la indicación del implante fue, como en años previos, la «supuesta» fibrosis del sistema de conducción (42,6%), seguida de la desconocida (41,1%). La isquémica supuso el 6,5%, seguida de las miocardiopatías (3%; corresponde a la miocardiopatía hipertrófica el 0,6%) y las valvulopatías (2,8%). El conjunto de efectos iatrogénicos o terapéuticos fueron el 2%; a la ablación del nodo auriculoventricular (AV) correspondió el 0,8% (por primera vez inferior al 1% en los últimos años analizados).

El grupo de las causas neuromediadas no alcanza este año el 1% (vasovagal, 0,3%; síndrome del seno carotídeo, 0,6%). La etiología congénita se indicó como causa en el 0,6%.

La alteración electrocardiográfica más frecuente en la indicación de implante fue el grupo de trastornos de la conducción AV, el 56,1% de los casos. De ellos, los bloqueos auriculoventriculares (BAV) de tercer grado fueron los de mayor incidencia (37,3%), sin incluir los BAV en fibrilación auricular. A las alteraciones de la conducción AV siguen en frecuencia la enfermedad del nódulo sinusal (ENS), en sus diversas expresiones, con el 21,1% (el 37,3% si se incluye el subgrupo de fibrilación auricular o aleteo auricular [FA/Ft] con bradicardia). Los trastornos de la conducción intraventricular (TCIV) supusieron el 5% de todas las alteraciones electrocardiográficas.

En general, las alteraciones electrocardiográficas permanecen estables a pesar de las nuevas indicaciones de estimulación en los últimos años (fig. 9).

Fig. 9. Distribución de las alteraciones electrocardiográficas previas al implante, años 2000-2009. BAV: bloqueo auriculoventricular; ENS: enfermedad del nódulo sinusal; FA/Ft+BRAD: fibrilación o aleteo auricular con respuesta ventricular lenta; TCIV: trastorno de la conducción intraventricular.

En el análisis realizado de las alteraciones electrocardiográficas con relación al sexo, destaca una mayor incidencia de los trastornos de la conducción AV y TCIV en los varones, debido a una mayor degeneración del sistema de conducción, como ya se apreció en años previos. La de la ENS es similar en ambos sexos6-9. Esto es lo que justifica el mayor número de implantes en los varones.

Modos de estimulación

General

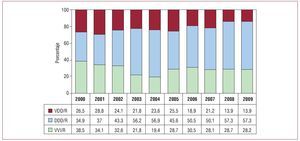

Del total de los marcapasos implantados en 2009, la estimulación unicameral auricular (AAI/R) aislada supone sólo el 1,1% de todos los generadores. La escasa utilización de dicho modo se muestra tanto en los implantes (1,2%) como en los recambios (1%). El escaso empleo de este modo de estimulación se objetiva en todos los años analizados y no supera el 2% (fig. 10).

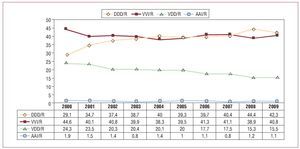

Fig. 10. Evolución general de todos los modos de estimulación, periodo 2000-2009.

La estimulación unicameral ventricular (VVI/R) se seleccionó como modo de estimulación en el 40,8% de los casos, pero se aprecian ciertas variaciones entre los primeros implantes (42,1%) y los recambios de generadores (37,5%). Se observa, como en informes previos, una alta proporción (más del 20%) en que la selección del modo se desvía de la más recomendada para las alteraciones electrocardiográficas. Los pacientes en taquiarritmia auricular permanente suponen el 20,4% (mismo porcentaje que en 2008: FA/Ft asociada a bradicardia, 16,2%; FA/Ft con BAV, 4,2%) y son los únicos en que el modo VVI/R sería el adecuado10,11. Su desglose en las diferentes manifestaciones electrocardiográficas es objeto de estudio en los próximos apartados, así como los posibles factores que pueden influir en tal desvío, como la edad.

La estimulación secuencial monosonda (VDD/R) representa el 15,5% de todas las unidades, igual que el año anterior (fig. 10). Hay tendencia a la estabilidad, aunque hay una marcada diferencia en su utilización en primoimplantes (13,4%) frente a los recambios (21,3%), lo que indica el mayor empleo de este modo en años previos, en los que llegó a alcanzar el 24% del total de generadores (fig. 10). España es uno de los países donde más se emplea este tipo de estimulación, y se estima que fueron 5.285 las unidades utilizadas en 2009.

La estimulación secuencial con dos cables (DDD/R) fue la más empleada, tanto en general (42,3%) como analizando separadamente primoimplantes (43,1%) y recambios (40%). Al comparar los modos de estimulación con los del año precedente, se objetiva un ligero descenso del modo DDD/R por desvío de unidades a modo VVI/R, sin cambios significativos en los otros modos AAI/R y VDD/R (fig. 10).En la estimulación de la TRC-P se aprecia una ligera disminución en el número de unidades (516; el 1,5% del total de los generadores), similar al de 2007 (fig. 3). No obstante, la terapia de resincronización ventricular continúa con un notable incremento debido a las unidades de alta energía, como se ha comentado previamente.

Se asoció la posibilidad de variación de la frecuencia de estimulación por medio de uno o dos biosensores (acelerómetro, volumen minuto respiratorio, etc.) en un 84,4% de los casos.

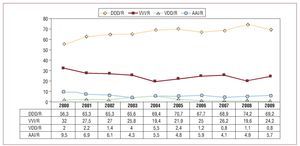

Estimulación en las alteraciones de la conducción

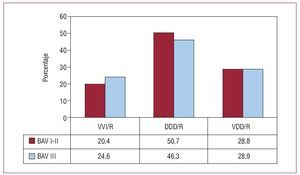

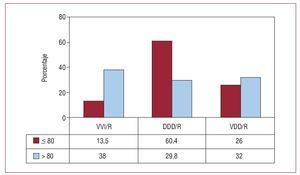

Bloqueo auriculoventricular. En el estudio de este grupo excluimos, como es nuestra norma habitual, el subgrupo de pacientes que están en taquiarritmia auricular permanente (FA/Ft con BAV, correspondiente al código C8 de la TPPM) para así poder valorar correctamente el tipo de estimulación cardiaca que se realiza en los pacientes que mantienen ritmo sinusal estable. La estimulación en sincronía con la aurícula (modos VDD/R y DDD/R) es mayoritaria (el 76,5% de los casos: el 47,6% DDD/R y el 28,9% VDD/R) (fig. 11). Cuando comparamos el modo de estimulación según el grado de bloqueo, agrupados estos en BAV de primer y segundo grado y de tercer grado, se aprecia que se realiza estimulación síncrona con la aurícula en un porcentaje ligeramente superior en los BAV de primer y segundo grado (79,5%), que en los de tercer grado (75,2%). Las variaciones corresponden a la mayor o menor aplicación del modo DDD, pues el VDD se mantiene igual en ambos grados de bloqueo, con el 28,8 y el 28,9% respectivamente (fig. 12). Parece haberse estabilizado la tendencia a la disminución del uso del modo VDD, como se apreciaba en los últimos años, tras haber sido el modo más utilizado en este tipo de alteraciones electrocardiográficas (fig. 12). Comparando los modos de estimulación basados en la aurícula separando a los pacientes por dos intervalos de edad (≥ 80 o < 80 años), se objetiva que la utilización en el primer grupo de pacientes fue del 61,9%, mientras que el segundo grupo alcanza el 86,4%. Dicha variación se debe a una mayor selección del modo DDD en los pacientes mas jóvenes (60,4%), mientras que el porcentaje de aplicación del modo VDD/R fue superior en el grupo de más edad (32%, frente al 26% en los de menor edad) (fig. 13). Se sigue seleccionando en un alto porcentaje la estimulación VVI/R en pacientes con BAV en ritmo sinusal (23,5%) y se llega al 38% en los pacientes de más de 80 años. Este fue el año de menos utilización de este modo de estimulación, entre todos los analizados, considerando agrupados todos los grados de BAV y también lo fue en el subgrupo de pacientes de más edad (fig. 14), a pesar de ciertas controversias en la selección del modo en los BAV en los pacientes añosos en las guías de práctica clínica actuales12. La utilización de este modo, monocameral ventricular, es algo menor en el grupo de pacientes que conservan cierta conducción AV; así, en los BAV de primer y segundo grado fue del 20,4% y en los de tercer grado, el 24,6% (fig. 12). En la selección del modo VVI/R sigue siendo un factor muy determinante la edad del paciente y, en menor importancia, el grado de BAV.

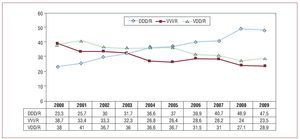

Fig. 11. Evolución de los modos de estimulación en el bloqueo auriculoventricular (excluidos los pacientes con taquiarritmia auricular permanente, código C8), años 2000-2009.

Fig. 12. Modos de estimulación en los bloqueos auriculoventriculares (BAV) por grados de bloqueo I-II y III, 2009.

Fig. 13. Modos de estimulación en el bloqueo auriculoventricular por dos intervalos de edad (80 o menos años y más de 80 años), excluidos los pacientes con taquiarritmia auricular, 2009.

Fig. 14. Evolución del modo VVI/R en los bloqueos auriculoventriculares por dos intervalos de edad (corte a los 80 años), 2009.

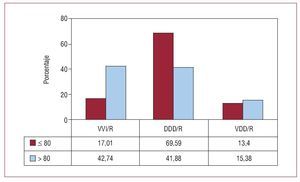

Trastornos de la conducción intraventricular. Es el grupo que mantiene una estimulación más uniforme o estable en los últimos años. En el 71,8% se seleccionan modos que mantienen la sincronía AV, prácticamente lo mismo que en los últimos 3 años, pero con cierto cambio de unidades VDD a DDD en 2008. En 2009 se repite la misma distribución de los modos de estimulación que en 2008, con el 13,9% de empleo del modo VDD, el menos frecuentemente seleccionado, y el 57,9% del DDD/R. La estimulación unicameral en ventrículo VVI/R se mantiene en un 28,2% (fig. 15). Nuevamente se aprecia la edad como determinante en la selección del modo, de forma tal que el VVIR es el más empleado en los pacientes más añosos (el 42,7% en los mayores de 80 años) y el DDD (70%) en los más jóvenes. Es el modo VDD al que la edad afecta menos, con un grado de aplicación muy similar en ambos grupos de edad, con el 13,4 y el 15,3% respectivamente en los de menos y más edad (fig. 16). En los datos de que dispone el registro, los dispositivos empleados para la TRC-P por miocardiopatía asociada a trastorno de conducción intraventricular supusieron el 8,9% de todos los marcapasos implantados por TCIV (el 13,9% en el subgrupo de pacientes menores de 80 años y solo el 1,8% en los de más edad).

Fig. 15. Modos de estimulación en los trastornos de conducción intraventricular. Evolutivo 2000-2009.

Fig. 16. Distribución de los modos de estimulación en los trastornos de la conducción intraventricular en dos intervalos de edad (80 o menos años y más de 80 años).

Estimulación en la enfermedad del nódulo sinusal

El estudio de este grupo se realiza en dos apartados, por un lado los pacientes con FA/Ft y bradicardia (código E6 de la TPPM) y, por otro, las demás alteraciones electrocardiográficas de la ENS (códigos E1-E8) que corresponden a los pacientes que teóricamente están mayoritariamente en ritmo sinusal. Con ello valoramos el grado de la adecuación en la selección de los modos de estimulación12,13.

En el subgrupo de pacientes con arritmia auricular permanente (FA/Ft), sería de esperar que el 100% fuesen estimulados en el modo VVI/R, como así se objetivó en el 94,8% de los casos. Sin embargo, hay un 4,7% (porcentaje similar al de otros años) en modo DDD/R, explicable por error en la tipificación del código o, lo que es más probable, que sean pacientes a los que se implanta el marcapasos en taquiarritmia auricular con intención de revertirlo después a ritmo sinusal. Es una constante la presencia en todos los años estudiados de un bajo porcentaje de estimulados en modo VDD/R (0,4%), sólo justificable por problemas técnicos del implante (dificultad en la vía de acceso, múltiples cables abandonados, etc.).

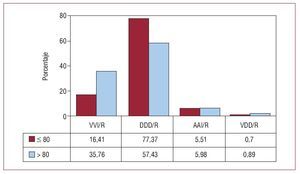

En el resto de los subgrupos de la ENS, supuestamente en ritmo auricular estable, al menos parcialmente, se realiza la estimulación basada en la aurícula con capacidad de estimulación y detección auricular en el 75% de las ocasiones (el 69,3% DDD/R y el 5,7% AAI/R), que son los modos recomendados para este tipo de indicaciones electrocardiográficas en las guías de práctica clínica12,13. La estimulación en 2009 sufrió un pequeño retroceso en la calidad de la estimulación respecto al 2008, que fue cuando se realizó la mejor estimulación en esta enfermedad9.

La estimulación auricular unicameral aislada, con el 5,7%, se mantiene en la línea de otros años sin grandes variaciones, aun tras la introducción de las unidades con cambio de modo AAI/R-DDD/R. Sigue infrautilizado el modo AAI/R, quizá por la incertidumbre de la progresión a BAV (aunque el riesgo sin TCIV asociado sea muy bajo), a pesar de tener tanto ventajas económicas como menos potenciales complicaciones al no estimular el ventrículo y tener menos número de electrodos que los DDD/R.

Con relación a la estimulación ventricular monocameral, en el año actual se objetiva un cierto repunte de la estimulación VVI/R (24,2%) y la persistencia de un bajo porcentaje de estimulación en modo VDD (0,8%); ambos modos menos adecuados por el mayor riesgo de taquiarritmia auricular, disfunción ventricular, riesgo de síndrome de marcapasos por conducción retrógrada, etc. (fig. 17).

Fig. 17. Modos de estimulación en la enfermedad del nódulo sinusal (ENS) durante los años 2000-2009 (excluidos los pacientes en taquiarritmia auricular permanente código E6).

En un intento de valorar si alguna de las manifestaciones electrocardiográficas de la ENS influye más o menos en la citada adecuación de los modos de estimulación, se ha analizado por separado el tipo de estimulación en cada una de ellas. Se aprecia que persiste una importante parte estimulada en modo VVI/R, en una amplitud que va desde el 18 al 32% (este corresponde al código E5 de la TPPM, el síndrome taquicardia-bradicardia). No se estudia los subgrupos E7 y E8 por su baja representación en la ENS (el 0,9 y el 0,3% respectivamente) (fig. 18). Es posible que el más alto porcentaje de estimulación VVI/R en el código E5 de la ENS de la TPPM se deba en parte a la mala clasificación y confusión del síndrome taquicardia-bradicardia (episodios de taquiarritmia auricular y bradicardia sinusal) con los pacientes con episodios de fibrilación auricular permanente, rápida-lenta, que deberían ser incluidos en el código E6 anteriormente descrito. Aun así, descartando estos, se aprecia una inadecuación significativa en la selección del modo en todas las manifestaciones electrocardiográficas de la ENS que deberíamos intentar corregir.

Fig. 18. Distribución del porcentaje de estimulación VVI/R según la codificación electrocardiográfica indicada en la tarjeta del paciente portador de marcapasos para la enfermedad del nódulo sinusal (ENS), 2009. E1: sin especificar; E2: bloqueo de salida; E3: parada sinoauricular; E4: bradicardia; E5: braditaquicardia.

Si, como en anteriores ocasiones, valoramos la posible influencia de la edad en la correcta adecuación y selección del modo, según los dos intervalos de edad con corte en los 80 años, como es habitual en el BNDM, se aprecia una marcada diferencia en la utilización y la selección de los modos DDD y VVI/R. Se realiza estimulación en modo DDD/R en el 77,3% en los de menos de 80 años y del 57,4% en los de más de 80 años (fig. 19). La estimulación unicameral ventricular fue del 16,4 y el 35,7% respectivamente, según puede objetivarse en la gráfica evolutiva correspondiente adjunta, más elevada que en 2008 en ambos grupos de edad (fig. 20). La utilización de los otros modos, tanto el AAI/R como el testimonial VDD/R, es similar para ambos grupos de edad (fig. 17).

Fig. 19. Modos de estimulación en la enfermedad del nódulo sinusal, en dos grupos de edad, 2009.

Fig. 20. Estimulación VVI/R en la enfermedad del nódulo sinusal en dos intervalos de edad (80 o menos años y más de 80 años), periodo 2001-2009.

Continúa apreciándose, pues, la significativa desviación de los modos más recomendados, sobre todo en los pacientes añosos, como en los años precedentes6-9.

CONCLUSIONES

Los datos registrados en 2009 demuestran el aumento tanto del número de generadores totales consumidos como de unidades por millón de habitantes, con la excepción de las unidades de estimulación biventricular de baja energía, que sufrieron un ligero retroceso. El porcentaje de unidades empleadas para recambio de generador alcanza el 27,2% de toda la actividad reportada al registro.

Hay una significativa desigualdad interterritorial por comunidades autónomas tanto en el número de implantes de unidades convencionales por millón de habitantes como en las dedicadas a la TRC.

La media de edad del paciente que recibe su primer marcapasos continúa con un ligero aumento por la mayor longevidad (76,6 años); la de los varones es cerca de 2 años menor que la de las mujeres. Sigue observándose una mayor frecuencia de implantes en los varones debido a la mayor incidencia de los trastornos de la conducción en ellos. Los BAV de tercer grado son la alteración electrocardiográfica que se objetiva con mayor frecuencia (37,3%) como motivo del implante.

El sistema de fijación de los cables endocárdicos está cambiando a favor de la fijación activa, que supera ya el 50% de los utilizados. Todos los cables que se utilizan son bipolares.

El 23% de los pacientes en BAV y el 24,2% de aquellos con ENS son estimulados en modo VVI/R, pudiendo serlo en modos basados en la aurícula.

El uso del modo VDD/R monocable se ha mantenido estable en los últimos 2 años. En los BAV, la indicación más frecuente de implante, el 29% se estimula en este modo.

La edad de los pacientes se mantiene como el factor más decisivo en la más correcta selección del modo de estimulación.

AGRADECIMIENTOS

A las diplomadas universitarias en enfermería, Pilar Gómez Pérez y Brígida Martínez Noriega, por su dedicación al mantenimiento del registro. Al informático de la Sociedad Española de Cardiología, Gonzalo Justes Toha, por su inestimable colaboración en la explotación del registro. A todos los profesionales de los centros hospitalarios que participan directa o indirectamente en la cumplimentación y remisión de las tarjetas del los pacientes portadores de marcapasos. Al personal de las diversas industrias de marcapasos presentes en España (Biotronik, Boston, Medico, Medtronic-Vitatrón, Saint Jude y Sorin Group), por su habitual colaboración con el registro, tanto en la remisión de las tarjetas de los pacientes portadores de marcapasos como con la información anual necesaria para el cálculo de las unidades consumidas.

ABREVIATURAS

BAV: bloqueo auriculoventricular.

BNDM: Banco Nacional de Datos de Marcapasos (Registro Español de Marcapasos).

ENS: enfermedad del nódulo sinusal.

FA/Ft: fibrilación auricular o aleteo auricular.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

TCIV: trastorno de la conducción intraventricular.

TPPM: Tarjeta Europea del Paciente Portador de Marcapasos.

TRC-P: terapia de resincronización cardiaca mediante marcapasos biventricular sin capacidad de desfibrilación.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

Correspondencia: R. Coma Samartín.

Arturo Soria, 184. 28043 Madrid. España.

Correo electrónico: coma@vitanet.nu