INTRODUCCIÓN

La correcta delineación de los bordes endocárdicos es esencial para una adecuada valoración del espesor del ventrículo izquierdo, sus diámetros y, en consecuencia, la función ventricular global y segmentaria 1.

La ecocardiografía transtorácica no proporciona una adecuada resolución del borde endocárdico en un porcentaje significativo de pacientes (alrededor del 25% en series amplias) 2. Esto es especialmente relevante en los planos apicales estándar, incluso en pacientes con una adecuada ventana acústica, porque la capacidad de resolución lateral de los sistemas de ecocardiografía no permite una correcta visualización de la cara lateral del ventrículo izquierdo. A menudo, la visualización del ápex es incluso más complicada, debido a la escasa resolución en zonas cercanas al transductor 3.

Las técnicas de imagen armónica han sido desarrolladas recientemente 4 para complementar el uso de contraste ecocardiográfico. Esta nueva modalidad explota las ventajas que poseen las burbujas al resonar. stas, al recibir un frente de onda procedente del transductor, emiten ultrasonidos de una frecuencia múltiplo a la frecuencia incidente (segundo armónico) que pueden ser captados de manera independiente de la frecuencia emitida, mejorando la recepción de la señal del contraste. Sin embargo, se ha observado que, en ausencia de contraste, la señal recibida por el transductor de segundo armónico tiene importantes propiedades que mejoran la calidad de la imagen, lo que se ha denominado segundo armónico tisular 5.

Por otra parte, la valoración de la contracción segmentaria está muy limitada por la variabilidad inter e intraobservador, lo que resta valor diagnóstico a pruebas que se basan directamente en ésta, como la ecocardiografía de estrés 6.

En este estudio pretendemos demostrar el impacto de estas dos nuevas técnicas (contraste más segundo armónico y segundo armónico tisular) en la valoración del borde endocárdico y en la variabilidad inter e intraobservador de su contracción. MÉTODOS

Hemos seleccionado dos grupos de pacientes remitidos al laboratorio de ecocardiografía del Hospital Gregorio Marañón. El primer grupo (A) estaba constituido por 20 pacientes consecutivos remitidos con el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Para su inclusión se exigía que al menos dos de los segmentos, en el plano apical de cuatro cámaras, no se visualizaran de manera adecuada.

En el segundo grupo (B) se escogieron 32 pacientes consecutivos remitidos al laboratorio con el diagnóstico de cardiopatía isquémica.

Las imágenes fueron adquiridas por un equipo Acuson Sequoia C256 system (Acuson Corporation, San José, Calif.) en tres modalidades. El modo fundamental (2D) se refiere a la adquisición estándar en modo B; para ello utilizamos un transductor multibanda y la imagen fue optimizada usando frecuencias de 2,5 a 3,5 MHz. La imagen tomada en modo segundo armónico nativo (2H) fue adquirida en el mismo equipo con un transductor que emitía a 1,75 MHz y recibía a 3,5 MHz. En el último modo de adquisición, contraste más segundo armónico (2HC), se administraba un bolo intravenoso de contraste Levovist ¨ 4 g en concentración de 400 μg/ml. La captación de las imágenes se realizó de manera intermitente para evitar la rotura precoz de las burbujas y la atenuación, por tanto, del contraste 7.

Se obtuvieron imágenes de los planos apicales de cuatro y dos cámaras en los dos grupos y se analizaron por separado.

Los planos fueron divididos en los segmentos propuestos por la Sociedad Americana de Ecocardiografía 8, agrupándolos en septo, cara inferior, cara lateral, cara anterior y ápex, asignándole un valor según la definición del borde: 0 = no se visualiza; 1 = se visualiza pero de manera subóptima (< 50%), y 2 = se visualiza de manera nítida. La contracción se puntuó en una escala de 1 a 5 (1 = normal; 2 = hipocinético; 3 = acinético; 4 = discinético, y 5 = aneurisma). Sin embargo, para el análisis se agruparon las clasificaciones de 2 a 5, convirtiéndose así en una variable dicotómica (normal, anormal).

El grupo A fue analizado por un observador experimentado para la valoración de la definición del borde endocárdico en cada una de las modalidades. Un segundo observador experimentado analizó de manera independiente a 10 pacientes para valorar la variabilidad interobservador.

El grupo B fue analizado por cuatro observadores independientes, con el fin de valorar la variabilidad en el análisis de la contracción segmentaria: dos ecocardiografistas expertos EXP1, EXP2, un técnico experimentado (TEC) y un cardiólogo en formación en ecocardiografía de estrés (PRINC). Se inició un programa de entrenamiento para asegurar la uniformidad en la valoración de la contracción segmentaria. EXP1, TEC y PRINC analizaron la variabilidad intraobservador en los 32 pacientes. Esta segunda visualización se realizó una semana después de la primera y sin datos que pudieran identificar a cada paciente. Se informó a los observadores de que sus datos iban a formar parte de un estudio sobre el análisis de la contracción segmentaria con diferentes técnicas.

Para el análisis estadístico se asumió la puntuación en la valoración del borde endocárdico como una variable discreta ordinal (0-1-2) y la comparación entre las técnicas se realizó con el test de Wilcoxon. La visibilidad global de los segmentos se expresó como la media de la puntuación obtenida en ellos, oscilando entre 0 = visibilidad nula y 2 = visualización óptima. La variabilidad inter e intraobservador se analizó con el índice kappa 9, que valora el porcentaje de acuerdo por encima del esperado por el azar (tabla 1). Para asumir que los índices kappa eran diferentes, los intervalos de confianza (IC) del 95% de ambos no debían solaparse.

RESULTADOS

Para el segundo armónico tisular, las imágenes obtenidas en 2H fueron cualitativamente diferentes a las obtenidas durante el modo fundamental. La calidad de la imagen mejoró de manera global debido en parte a la definición de los campos cercanos al transductor, mayor resolución lateral y a la delimitación de la interfase endocardio con la sangre de la cavidad ventricular (fig. 1).

Fig. 1. Imagen 2D (fundamental) en un paciente con mala ventana ultrasónica. No es posible diferenciar con claridad los bordes endocárdicos. Imagen con segundo armónico tisular (2H). La calidad del borde endocárdico ha mejorado con respecto a la técnica anterior aunque persiste mala definición en la cara lateral. Suma de contraste y segundo armónico (2HC). Observamos que mejora la cara lateral que en esta imagen se aprecia con completa nitidez.

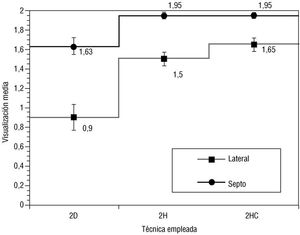

Cuantitativamente, la mejoría fue más acusada en la cara lateral y el ápex, donde el índice pasó de 0,9 y 1 a 1,5 y 1,64 (p < 0,001) respectivamente, si bien hubo diferencias significativas en todos los segmentos (tablas 2 y 3).

Respecto al segundo armónico más contraste, la adquisición se realizó de manera intermitente, situándonos con el transductor en posición de adquirir los planos apicales con la imagen congelada, hasta que la opacificación del ventrículo izquierdo era óptima. El porcentaje de opacificación era máximo en diástole y se dibujaba de manera nítida el contorno del contraste moviéndose por la cavidad ventricular. En algunas ocasiones la intensidad de éste no permitía visualizar regiones del ápex y la cara lateral, lo que se corrigió tras desplazarse la mayor concentración de contraste del ápex, aunque no siempre se conseguía en la cara lateral, enmascarando el borde endocárdico.

El índice de visualización de los segmentos mejoró en comparación con el modo fundamental, siendo nuevamente más llamativo en la cara lateral (fig. 2).

Fig. 2. Valores de visualización media y error estándar de la media del borde endocárdico con las diferentes técnicas y en los correspondientes segmentos estudiados.

Al comparar el segundo armónico con y sin contraste, sólo se apreciaron diferencias significativas en el ápex, siendo discreta la mejoría al utilizar contraste (1,64 frente a 1,81; p = 0,016).

Se analizó la variabilidad intra e interobservador en la apreciación de la visibilidad del borde endocárdico, con un resultado de 0,73 ± 0,08 y 0,67 ± 0,09, respectivamente.

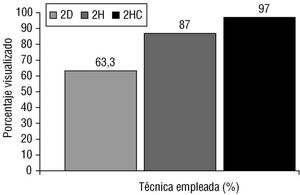

En cuanto a la variabilidad inter e intraobservador en el análisis de la contracción segmentaria, el porcentaje de segmentos analizados se incrementa de manera significativa utilizando el segundo armónico y el contraste, siendo la combinación de éstas la que mayor rendimiento alcanza (96%) (fig. 3).

Fig. 3. Porcentaje de parejas de segmentos analizados con las diferentes técnicas. Las diferencias entre los distintos grupos fueron significativas (p < 0,001).

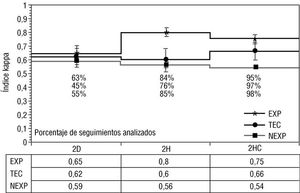

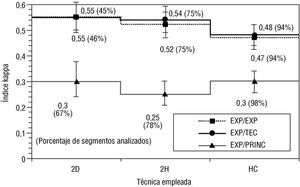

La variabilidad intraobservador no se modificó de manera significativa con las diferentes técnicas; sin embargo, el número de segmentos analizados fue de nuevo significativamente mayor en el grupo de segundo armónico y contraste (fig. 4). El observador menos experimentado (PRINC) presentó una concordancia intraobservador menor que los experimentados, y ésta no mejoraba con el uso de técnicas más sofisticadas. La concordancia entre experimentados (EXP1 y 2 y TEC) resultó similar con todas las técnicas, aunque hay que resaltar que el porcentaje de segmentos en los que ambos observadores eran capaces de analizar era significativamente mayor. PRINC presentaba una concordancia significativamente menor que EXP1 y 2. Sin embargo, ésta no mejoraba a pesar de una mayor calidad del estudio con 2H y 2HC (fig. 5).

Fig. 4. Variabilidad intraobservador en cada uno de los tres observadores con las diferentes técnicas.

Fig. 5. Variabilidad interobservador en cada una de las tres parejas de observadores con las diferentes técnicas.

DISCUSIÓN

En este estudio pretendemos responder a una serie de interrogantes que se nos plantean a la hora de valorar la contracción segmentaria.

En primer lugar, ¿cómo se comportan las nuevas técnicas de imagen a la hora de valorar a pacientes con mala ventana ultrasónica, qué segmentos resultan más afectados y cuáles se benefician más de las nuevas tecnologías?

Una completa descripción del borde endocárdico se ha convertido en una parte inherente del estudio ecocardiográfico de rutina; sin embargo, en series amplias hasta un 15% de los segmentos no pueden ser visualizados con nitidez. En nuestro estudio las zonas más afectadas pertenecen al ápex, la cara anterior y la cara lateral, donde el uso de transductor en modo B acusa las limitaciones de campos tangenciales al haz de ultrasonidos (lateral y anterior) y campos cercanos al transductor (ápex). La importancia actual de las técnicas de imagen para la visualización del borde endocárdico es máxima, ya que existen exploraciones de rutina como el ecocardiograma de esfuerzo y la ecocardiografía de estrés, donde la óptima visualización del borde endocárdico se hace imprescindible.

Segundo armónico tisular frente a escala de grises

Nuestro estudio confirma los recientes trabajos publicados por Kasprzak 10 y Kornbluth, en los que se demuestra que tanto el contraste con segundo armónico como el segundo armónico tisular salvan las limitaciones del modo B, con mejoría global en todos los segmentos.

Llama la atención por su relevancia la mejoría de las caras anterior y lateral y del ápex, donde los porcentajes de visualización óptima con segundo armónico tisular pasaron del 37,5 al 85% en la cara anterior, del 17,5 al 55% en la cara lateral y del 28,5 al 75% en el ápex (p < 0,001)

El segundo armónico fue creado para potenciar la señal proveniente del contraste ecocardiográfico. sta, al resonar, emite una frecuencia múltiplo hacia el receptor (segundo armónico) que puede ser captada sin interferencias, dado que no es la misma frecuencia que la emitida, aumentando la relación intensidad-ruido 11.

Esta explicación no puede admitirse cuando no existe contraste, ya que parece demostrado que los corpúsculos de la sangre no tienen capacidad de resonar a la frecuencia que emiten los transductores de ultrasonidos.

El segundo armónico recibido en ausencia de contraste está generado por el haz de ultrasonido emitido a frecuencia fundamental, al ir comprimiendo y expandiendo el tejido a través del cual se propaga. La velocidad del frente de onda se hace mayor cuando el tejido está más comprimido (más denso), generando una pequeña cantidad de armónico a su paso que se propaga junto con el frente de onda. El armónico así creado presenta propiedades muy útiles para optimizar la imagen cardíaca.

Segundo armónico más contraste frente a escala de grises

El uso de contrastes capaces de atravesar el filtro pulmonar mejora la definición del borde endocárdico, utilizando la frecuencia fundamental, como con el segundo armónico; sin embargo, es con este último con el que se ha llegado a los mejores índices de opacificación del ventrículo izquierdo.

En nuestro estudio el porcentaje de segmentos visualizados de manera pésima descendió hasta el 0% en la cara anterior, inferior y septo, no siendo tan llamativo el efecto en el ápex y, sobre todo, en la cara lateral (5 y 10,5%, respectivamente). Esto último se explica por el efecto de enmascaramiento del borde endocárdico en estos segmentos debido a la sombra acústica del contraste, que no pudo ser evitada en todos los pacientes.

Segundo armónico con contraste frente a segundo armónico tisular

Al igual que describe Kasprzak en un estudio similar al nuestro (pacientes con mala ventana y Levovist ¨ con similar metodología), el beneficio adicional del contraste al segundo armónico es discreto; nosotros hemos encontrado diferencias estadísticas en la visualización del ápex, pasando el índice de 1,64 a 1,81 (p = 0,09).

El segundo armónico tisular ofrece ventajas en relación con el ecocontraste con segundo armónico 12:

1. La imagen con segundo armónico tisular es fácilmente interpretable; de hecho, se trata una mejoría en la calidad de la imagen en comparación con la escala de grises.

2. La utilización es muy simple: en los transductores multifrecuencia consiste en pulsar una tecla de la consola.

3. No precisa de personal auxiliar como en el caso de la utilización de contraste.

4. Se puede utilizar siempre, aunque no es recomendable en el caso de ventanas excelentes, ya que la imagen en 2D en estos casos suele ser de mayor calidad. No olvidemos que la señal que recibimos de segundo armónico tisular es muy débil y precisa ser amplificada.

5. Al recibir una imagen similar a 2D podríamos utilizar los algoritmos de detección automática de bordes y colorcinesia, mejorando su rendimiento al mejorar la visualización del borde endocárdico.

Sin embargo, el perfeccionamiento técnico que es preciso para obtener una calidad de imagen suficiente hace que el equipo sea muy costoso, con variabilidad de unas casas comerciales a otras, por lo que dependiendo de éstas la imagen con contraste podría ser claramente superior a la obtenida sin éste.

Análisis de la reproducibilidad de la contracción segmentaria

La validez interna de una prueba es una cuestión fundamental a la hora de valorar su utilidad clínica 13. De esta manera, sería ilógico analizar los resultados de un test en el que el resultado no dependiera exclusivamente de la propia enfermedad, sino del observador que la está analizando. La implantación de una determinada prueba diagnóstica depende de lo «fiable» que sean sus resultados.

La simple observación de una ventriculografía para la valoración de la contracción segmentaria 14 halló una concordancia intraobservador discreta (kappa = 0,34). Hoffman 6 analizó la variabilidad interobservador de diferentes centros respecto a los resultados de pruebas de estrés con dobutamina. En su estudio demostró que la concordancia global de la prueba era escasa (kappa = 0,33) determinando como fuente de variabilidad importante la calidad del estudio. Este autor comprobó que si eran retirados del análisis los segmentos peor visualizados, la concordancia mejoraba. Por otro lado, el aprendizaje dentro del mismo grupo ayudaría a estandarizar los diferentes grados de contracción segmentaria y, así, podría disminuir la variabilidad intercentros.

Por otra parte, Picano 15 realizó estudios interobservador de ecocardiografía de estrés con dipiridamol, agrupando a los observadores según el grado de experiencia. En su trabajo encontró diferencias en los observadores no entrenados, que se reducían tras un aprendizaje en la técnica.

Con respecto a la variabilidad en el análisis de la contracción segmentaria, nosotros nos planteábamos dos incógnitas. En primer lugar: ¿una mejor calidad del estudio implicaría que los observadores están más de acuerdo en las observaciones que realizan? Por otra parte, ¿un observador no experimentado podría acercarse a un experto si la calidad del estudio mejora?

Con el fin de orientarnos en su respuesta realizamos la valoración del método antes detallada. El hecho de que la variabilidad entre expertos fuera similar con las distintas técnicas no sorprende, ya que los observadores sólo dieron una opinión sobre la contracción segmentaria si lograban ver el borde endocárdico. Por esta razón, únicamente en un 53% de los casos se pudieron analizar los segmentos utilizando frecuencia fundamental y, sin embargo, esto fue posible en un 87 y 95% con segundo armónico y contraste, respectivamente. Si los observadores hubieran dado un valor a la contracción segmentaria, a pesar de no delimitar el borde al menos en un 50%, hubieran errado en mayor medida, con lo que el índice kappa hubiera descendido. Por tanto, el dato fundamental es que el índice kappa se mantuvo estable y permitió valorar un porcentaje significativamente mayor de segmentos (el 87 y el 95% con segundo armónico y contraste, respectivamente).

La explicación al descenso del índice kappa al incluir al observador menos experimentado es el entrenamiento. El hecho de visualizar mejor el borde endocárdico no garantiza que se valore su contracción de manera adecuada. No se trata simplemente de apreciar con mayor nitidez el borde endocárdico, sino de valorar su comportamiento y distinguir entre la contracción normal y la patológica. En este observador, la mejoría de los medios técnicos le permitió valorar un mayor número de segmentos, pero su índice kappa se mantuvo estable porque seguía interpretando de manera incorrecta lo que observaba.

Las pruebas que dependen del análisis de la contracción segmentaria sólo pueden ser valoradas en la medida en que podamos visualizar el borde endocárdico con nitidez. De esta manera podremos disminuir la gran variabilidad intra e interobservador que afecta a este tipo de tests. En este sentido, el uso de segundo armónico con o sin contraste constituye un gran avance para el desarrollo de estas técnicas. Sin embargo, la estandarización en la valoración de la contracción segmentaria y el aprendizaje de la técnica resultan fundamentales.

Limitaciones del estudio

Los observadores no trabajaron a ciegas para la técnica en la que se habían adquirido las imágenes. Este posible sesgo, dadas las características del estudio, es imposible de corregir, por lo que no se puede excluir.

Este estudio esta realizado únicamente en planos apicales, y no estudiamos el paraesternal, el subcostal y los ejes cortos. Dado que el ventrículo derecho se interpone en estos planos no los consideramos óptimos para la utilización del contraste. Con respecto a la ventaja del segundo armónico tisular en estos planos, ésta es menor, ya que se encuentran más cerca del transductor, con lo que la potencia del haz de ultrasonido a la frecuencia de segundo armónico generado es menor.

La definición de observador experimentado y no experimentado fue arbitraria. Su objetivo fue comprobar a partir de un caso cómo se comportaba el índice kappa con las diferentes técnicas en distintos tipos de observadores, basado en su experiencia previa. Sin embargo, queda claro que no existen unos criterios para definir al observador menos experimentado y con esta limitación realizamos el estudio.

Hemos comentado con anterioridad que el equipo ideal para obtener las ventajas del segundo armónico tisular es técnicamente difícil. Nosotros hemos mencionado el equipo que utilizamos, por lo que no podemos afirmar que estas conclusiones sean ciertas con los restantes prototipos que existen en el mercado.

La correcta delineación de los bordes endocárdicos es esencial para una adecuada valoración del espesor del ventrículo izquierdo, sus diámetros y, en consecuencia, la función ventricular global y segmentaria 1.

La ecocardiografía transtorácica no proporciona una adecuada resolución del borde endocárdico en un porcentaje significativo de pacientes (alrededor del 25% en series amplias) 2. Esto es especialmente relevante en los planos apicales estándar, incluso en pacientes con una adecuada ventana acústica, porque la capacidad de resolución lateral de los sistemas de ecocardiografía no permite una correcta visualización de la cara lateral del ventrículo izquierdo. A menudo, la visualización del ápex es incluso más complicada, debido a la escasa resolución en zonas cercanas al transductor 3.

Las técnicas de imagen armónica han sido desarrolladas recientemente 4 para complementar el uso de contraste ecocardiográfico. Esta nueva modalidad explota las ventajas que poseen las burbujas al resonar. stas, al recibir un frente de onda procedente del transductor, emiten ultrasonidos de una frecuencia múltiplo a la frecuencia incidente (segundo armónico) que pueden ser captados de manera independiente de la frecuencia emitida, mejorando la recepción de la señal del contraste. Sin embargo, se ha observado que, en ausencia de contraste, la señal recibida por el transductor de segundo armónico tiene importantes propiedades que mejoran la calidad de la imagen, lo que se ha denominado segundo armónico tisular 5.

Por otra parte, la valoración de la contracción segmentaria está muy limitada por la variabilidad inter e intraobservador, lo que resta valor diagnóstico a pruebas que se basan directamente en ésta, como la ecocardiografía de estrés 6.

En este estudio pretendemos demostrar el impacto de estas dos nuevas técnicas (contraste más segundo armónico y segundo armónico tisular) en la valoración del borde endocárdico y en la variabilidad inter e intraobservador de su contracción. MÉTODOS

Hemos seleccionado dos grupos de pacientes remitidos al laboratorio de ecocardiografía del Hospital Gregorio Marañón. El primer grupo (A) estaba constituido por 20 pacientes consecutivos remitidos con el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Para su inclusión se exigía que al menos dos de los segmentos, en el plano apical de cuatro cámaras, no se visualizaran de manera adecuada.

En el segundo grupo (B) se escogieron 32 pacientes consecutivos remitidos al laboratorio con el diagnóstico de cardiopatía isquémica.

Las imágenes fueron adquiridas por un equipo Acuson Sequoia C256 system (Acuson Corporation, San José, Calif.) en tres modalidades. El modo fundamental (2D) se refiere a la adquisición estándar en modo B; para ello utilizamos un transductor multibanda y la imagen fue optimizada usando frecuencias de 2,5 a 3,5 MHz. La imagen tomada en modo segundo armónico nativo (2H) fue adquirida en el mismo equipo con un transductor que emitía a 1,75 MHz y recibía a 3,5 MHz. En el último modo de adquisición, contraste más segundo armónico (2HC), se administraba un bolo intravenoso de contraste Levovist ¨ 4 g en concentración de 400 μg/ml. La captación de las imágenes se realizó de manera intermitente para evitar la rotura precoz de las burbujas y la atenuación, por tanto, del contraste 7.

Se obtuvieron imágenes de los planos apicales de cuatro y dos cámaras en los dos grupos y se analizaron por separado.

Los planos fueron divididos en los segmentos propuestos por la Sociedad Americana de Ecocardiografía 8, agrupándolos en septo, cara inferior, cara lateral, cara anterior y ápex, asignándole un valor según la definición del borde: 0 = no se visualiza; 1 = se visualiza pero de manera subóptima (< 50%), y 2 = se visualiza de manera nítida. La contracción se puntuó en una escala de 1 a 5 (1 = normal; 2 = hipocinético; 3 = acinético; 4 = discinético, y 5 = aneurisma). Sin embargo, para el análisis se agruparon las clasificaciones de 2 a 5, convirtiéndose así en una variable dicotómica (normal, anormal).

El grupo A fue analizado por un observador experimentado para la valoración de la definición del borde endocárdico en cada una de las modalidades. Un segundo observador experimentado analizó de manera independiente a 10 pacientes para valorar la variabilidad interobservador.

El grupo B fue analizado por cuatro observadores independientes, con el fin de valorar la variabilidad en el análisis de la contracción segmentaria: dos ecocardiografistas expertos EXP1, EXP2, un técnico experimentado (TEC) y un cardiólogo en formación en ecocardiografía de estrés (PRINC). Se inició un programa de entrenamiento para asegurar la uniformidad en la valoración de la contracción segmentaria. EXP1, TEC y PRINC analizaron la variabilidad intraobservador en los 32 pacientes. Esta segunda visualización se realizó una semana después de la primera y sin datos que pudieran identificar a cada paciente. Se informó a los observadores de que sus datos iban a formar parte de un estudio sobre el análisis de la contracción segmentaria con diferentes técnicas.

Para el análisis estadístico se asumió la puntuación en la valoración del borde endocárdico como una variable discreta ordinal (0-1-2) y la comparación entre las técnicas se realizó con el test de Wilcoxon. La visibilidad global de los segmentos se expresó como la media de la puntuación obtenida en ellos, oscilando entre 0 = visibilidad nula y 2 = visualización óptima. La variabilidad inter e intraobservador se analizó con el índice kappa 9, que valora el porcentaje de acuerdo por encima del esperado por el azar (tabla 1). Para asumir que los índices kappa eran diferentes, los intervalos de confianza (IC) del 95% de ambos no debían solaparse.

RESULTADOS

Para el segundo armónico tisular, las imágenes obtenidas en 2H fueron cualitativamente diferentes a las obtenidas durante el modo fundamental. La calidad de la imagen mejoró de manera global debido en parte a la definición de los campos cercanos al transductor, mayor resolución lateral y a la delimitación de la interfase endocardio con la sangre de la cavidad ventricular (fig. 1).

Fig. 1. Imagen 2D (fundamental) en un paciente con mala ventana ultrasónica. No es posible diferenciar con claridad los bordes endocárdicos. Imagen con segundo armónico tisular (2H). La calidad del borde endocárdico ha mejorado con respecto a la técnica anterior aunque persiste mala definición en la cara lateral. Suma de contraste y segundo armónico (2HC). Observamos que mejora la cara lateral que en esta imagen se aprecia con completa nitidez.

Cuantitativamente, la mejoría fue más acusada en la cara lateral y el ápex, donde el índice pasó de 0,9 y 1 a 1,5 y 1,64 (p < 0,001) respectivamente, si bien hubo diferencias significativas en todos los segmentos (tablas 2 y 3).

Respecto al segundo armónico más contraste, la adquisición se realizó de manera intermitente, situándonos con el transductor en posición de adquirir los planos apicales con la imagen congelada, hasta que la opacificación del ventrículo izquierdo era óptima. El porcentaje de opacificación era máximo en diástole y se dibujaba de manera nítida el contorno del contraste moviéndose por la cavidad ventricular. En algunas ocasiones la intensidad de éste no permitía visualizar regiones del ápex y la cara lateral, lo que se corrigió tras desplazarse la mayor concentración de contraste del ápex, aunque no siempre se conseguía en la cara lateral, enmascarando el borde endocárdico.

El índice de visualización de los segmentos mejoró en comparación con el modo fundamental, siendo nuevamente más llamativo en la cara lateral (fig. 2).

Fig. 2. Valores de visualización media y error estándar de la media del borde endocárdico con las diferentes técnicas y en los correspondientes segmentos estudiados.

Al comparar el segundo armónico con y sin contraste, sólo se apreciaron diferencias significativas en el ápex, siendo discreta la mejoría al utilizar contraste (1,64 frente a 1,81; p = 0,016).

Se analizó la variabilidad intra e interobservador en la apreciación de la visibilidad del borde endocárdico, con un resultado de 0,73 ± 0,08 y 0,67 ± 0,09, respectivamente.

En cuanto a la variabilidad inter e intraobservador en el análisis de la contracción segmentaria, el porcentaje de segmentos analizados se incrementa de manera significativa utilizando el segundo armónico y el contraste, siendo la combinación de éstas la que mayor rendimiento alcanza (96%) (fig. 3).

Fig. 3. Porcentaje de parejas de segmentos analizados con las diferentes técnicas. Las diferencias entre los distintos grupos fueron significativas (p < 0,001).

La variabilidad intraobservador no se modificó de manera significativa con las diferentes técnicas; sin embargo, el número de segmentos analizados fue de nuevo significativamente mayor en el grupo de segundo armónico y contraste (fig. 4). El observador menos experimentado (PRINC) presentó una concordancia intraobservador menor que los experimentados, y ésta no mejoraba con el uso de técnicas más sofisticadas. La concordancia entre experimentados (EXP1 y 2 y TEC) resultó similar con todas las técnicas, aunque hay que resaltar que el porcentaje de segmentos en los que ambos observadores eran capaces de analizar era significativamente mayor. PRINC presentaba una concordancia significativamente menor que EXP1 y 2. Sin embargo, ésta no mejoraba a pesar de una mayor calidad del estudio con 2H y 2HC (fig. 5).

Fig. 4. Variabilidad intraobservador en cada uno de los tres observadores con las diferentes técnicas.

Fig. 5. Variabilidad interobservador en cada una de las tres parejas de observadores con las diferentes técnicas.

DISCUSIÓN

En este estudio pretendemos responder a una serie de interrogantes que se nos plantean a la hora de valorar la contracción segmentaria.

En primer lugar, ¿cómo se comportan las nuevas técnicas de imagen a la hora de valorar a pacientes con mala ventana ultrasónica, qué segmentos resultan más afectados y cuáles se benefician más de las nuevas tecnologías?

Una completa descripción del borde endocárdico se ha convertido en una parte inherente del estudio ecocardiográfico de rutina; sin embargo, en series amplias hasta un 15% de los segmentos no pueden ser visualizados con nitidez. En nuestro estudio las zonas más afectadas pertenecen al ápex, la cara anterior y la cara lateral, donde el uso de transductor en modo B acusa las limitaciones de campos tangenciales al haz de ultrasonidos (lateral y anterior) y campos cercanos al transductor (ápex). La importancia actual de las técnicas de imagen para la visualización del borde endocárdico es máxima, ya que existen exploraciones de rutina como el ecocardiograma de esfuerzo y la ecocardiografía de estrés, donde la óptima visualización del borde endocárdico se hace imprescindible.

Segundo armónico tisular frente a escala de grises

Nuestro estudio confirma los recientes trabajos publicados por Kasprzak 10 y Kornbluth, en los que se demuestra que tanto el contraste con segundo armónico como el segundo armónico tisular salvan las limitaciones del modo B, con mejoría global en todos los segmentos.

Llama la atención por su relevancia la mejoría de las caras anterior y lateral y del ápex, donde los porcentajes de visualización óptima con segundo armónico tisular pasaron del 37,5 al 85% en la cara anterior, del 17,5 al 55% en la cara lateral y del 28,5 al 75% en el ápex (p < 0,001)

El segundo armónico fue creado para potenciar la señal proveniente del contraste ecocardiográfico. sta, al resonar, emite una frecuencia múltiplo hacia el receptor (segundo armónico) que puede ser captada sin interferencias, dado que no es la misma frecuencia que la emitida, aumentando la relación intensidad-ruido 11.

Esta explicación no puede admitirse cuando no existe contraste, ya que parece demostrado que los corpúsculos de la sangre no tienen capacidad de resonar a la frecuencia que emiten los transductores de ultrasonidos.

El segundo armónico recibido en ausencia de contraste está generado por el haz de ultrasonido emitido a frecuencia fundamental, al ir comprimiendo y expandiendo el tejido a través del cual se propaga. La velocidad del frente de onda se hace mayor cuando el tejido está más comprimido (más denso), generando una pequeña cantidad de armónico a su paso que se propaga junto con el frente de onda. El armónico así creado presenta propiedades muy útiles para optimizar la imagen cardíaca.

Segundo armónico más contraste frente a escala de grises

El uso de contrastes capaces de atravesar el filtro pulmonar mejora la definición del borde endocárdico, utilizando la frecuencia fundamental, como con el segundo armónico; sin embargo, es con este último con el que se ha llegado a los mejores índices de opacificación del ventrículo izquierdo.

En nuestro estudio el porcentaje de segmentos visualizados de manera pésima descendió hasta el 0% en la cara anterior, inferior y septo, no siendo tan llamativo el efecto en el ápex y, sobre todo, en la cara lateral (5 y 10,5%, respectivamente). Esto último se explica por el efecto de enmascaramiento del borde endocárdico en estos segmentos debido a la sombra acústica del contraste, que no pudo ser evitada en todos los pacientes.

Segundo armónico con contraste frente a segundo armónico tisular

Al igual que describe Kasprzak en un estudio similar al nuestro (pacientes con mala ventana y Levovist ¨ con similar metodología), el beneficio adicional del contraste al segundo armónico es discreto; nosotros hemos encontrado diferencias estadísticas en la visualización del ápex, pasando el índice de 1,64 a 1,81 (p = 0,09).

El segundo armónico tisular ofrece ventajas en relación con el ecocontraste con segundo armónico 12:

1. La imagen con segundo armónico tisular es fácilmente interpretable; de hecho, se trata una mejoría en la calidad de la imagen en comparación con la escala de grises.

2. La utilización es muy simple: en los transductores multifrecuencia consiste en pulsar una tecla de la consola.

3. No precisa de personal auxiliar como en el caso de la utilización de contraste.

4. Se puede utilizar siempre, aunque no es recomendable en el caso de ventanas excelentes, ya que la imagen en 2D en estos casos suele ser de mayor calidad. No olvidemos que la señal que recibimos de segundo armónico tisular es muy débil y precisa ser amplificada.

5. Al recibir una imagen similar a 2D podríamos utilizar los algoritmos de detección automática de bordes y colorcinesia, mejorando su rendimiento al mejorar la visualización del borde endocárdico.

Sin embargo, el perfeccionamiento técnico que es preciso para obtener una calidad de imagen suficiente hace que el equipo sea muy costoso, con variabilidad de unas casas comerciales a otras, por lo que dependiendo de éstas la imagen con contraste podría ser claramente superior a la obtenida sin éste.

Análisis de la reproducibilidad de la contracción segmentaria

La validez interna de una prueba es una cuestión fundamental a la hora de valorar su utilidad clínica 13. De esta manera, sería ilógico analizar los resultados de un test en el que el resultado no dependiera exclusivamente de la propia enfermedad, sino del observador que la está analizando. La implantación de una determinada prueba diagnóstica depende de lo «fiable» que sean sus resultados.

La simple observación de una ventriculografía para la valoración de la contracción segmentaria 14 halló una concordancia intraobservador discreta (kappa = 0,34). Hoffman 6 analizó la variabilidad interobservador de diferentes centros respecto a los resultados de pruebas de estrés con dobutamina. En su estudio demostró que la concordancia global de la prueba era escasa (kappa = 0,33) determinando como fuente de variabilidad importante la calidad del estudio. Este autor comprobó que si eran retirados del análisis los segmentos peor visualizados, la concordancia mejoraba. Por otro lado, el aprendizaje dentro del mismo grupo ayudaría a estandarizar los diferentes grados de contracción segmentaria y, así, podría disminuir la variabilidad intercentros.

Por otra parte, Picano 15 realizó estudios interobservador de ecocardiografía de estrés con dipiridamol, agrupando a los observadores según el grado de experiencia. En su trabajo encontró diferencias en los observadores no entrenados, que se reducían tras un aprendizaje en la técnica.

Con respecto a la variabilidad en el análisis de la contracción segmentaria, nosotros nos planteábamos dos incógnitas. En primer lugar: ¿una mejor calidad del estudio implicaría que los observadores están más de acuerdo en las observaciones que realizan? Por otra parte, ¿un observador no experimentado podría acercarse a un experto si la calidad del estudio mejora?

Con el fin de orientarnos en su respuesta realizamos la valoración del método antes detallada. El hecho de que la variabilidad entre expertos fuera similar con las distintas técnicas no sorprende, ya que los observadores sólo dieron una opinión sobre la contracción segmentaria si lograban ver el borde endocárdico. Por esta razón, únicamente en un 53% de los casos se pudieron analizar los segmentos utilizando frecuencia fundamental y, sin embargo, esto fue posible en un 87 y 95% con segundo armónico y contraste, respectivamente. Si los observadores hubieran dado un valor a la contracción segmentaria, a pesar de no delimitar el borde al menos en un 50%, hubieran errado en mayor medida, con lo que el índice kappa hubiera descendido. Por tanto, el dato fundamental es que el índice kappa se mantuvo estable y permitió valorar un porcentaje significativamente mayor de segmentos (el 87 y el 95% con segundo armónico y contraste, respectivamente).

La explicación al descenso del índice kappa al incluir al observador menos experimentado es el entrenamiento. El hecho de visualizar mejor el borde endocárdico no garantiza que se valore su contracción de manera adecuada. No se trata simplemente de apreciar con mayor nitidez el borde endocárdico, sino de valorar su comportamiento y distinguir entre la contracción normal y la patológica. En este observador, la mejoría de los medios técnicos le permitió valorar un mayor número de segmentos, pero su índice kappa se mantuvo estable porque seguía interpretando de manera incorrecta lo que observaba.

Las pruebas que dependen del análisis de la contracción segmentaria sólo pueden ser valoradas en la medida en que podamos visualizar el borde endocárdico con nitidez. De esta manera podremos disminuir la gran variabilidad intra e interobservador que afecta a este tipo de tests. En este sentido, el uso de segundo armónico con o sin contraste constituye un gran avance para el desarrollo de estas técnicas. Sin embargo, la estandarización en la valoración de la contracción segmentaria y el aprendizaje de la técnica resultan fundamentales.

Limitaciones del estudio

Los observadores no trabajaron a ciegas para la técnica en la que se habían adquirido las imágenes. Este posible sesgo, dadas las características del estudio, es imposible de corregir, por lo que no se puede excluir.

Este estudio esta realizado únicamente en planos apicales, y no estudiamos el paraesternal, el subcostal y los ejes cortos. Dado que el ventrículo derecho se interpone en estos planos no los consideramos óptimos para la utilización del contraste. Con respecto a la ventaja del segundo armónico tisular en estos planos, ésta es menor, ya que se encuentran más cerca del transductor, con lo que la potencia del haz de ultrasonido a la frecuencia de segundo armónico generado es menor.

La definición de observador experimentado y no experimentado fue arbitraria. Su objetivo fue comprobar a partir de un caso cómo se comportaba el índice kappa con las diferentes técnicas en distintos tipos de observadores, basado en su experiencia previa. Sin embargo, queda claro que no existen unos criterios para definir al observador menos experimentado y con esta limitación realizamos el estudio.

Hemos comentado con anterioridad que el equipo ideal para obtener las ventajas del segundo armónico tisular es técnicamente difícil. Nosotros hemos mencionado el equipo que utilizamos, por lo que no podemos afirmar que estas conclusiones sean ciertas con los restantes prototipos que existen en el mercado.

Bibliografía

[1]

Left ventricle: quantification of segmental dysfunction. En: Weymann AE, editor. Principles and practice of echocardiography. Filadelfia: Lea & Febiger, 1994; 625-656.

[2]

Regional left ventricular wall motion assesment: comparison of two dimensional ecocardiography with contrast angiography in healed myocardial infarction. Am J Cardiol 1985; 56: 8-12

[3]

Cross sectional scanning: Technical principles and instrumentation. En: Weymann AE, editor. Principles and practice of echocardiography. Filadelfia: Lea & Febiger, 1994; 29-56.

[4]

Harmonic imaging with Levovist. J Am Soc Echocardiogr 1997; 10: 1-10.

[5]

Native tissue harmonic imaging improves endocardial border definition and visualization of cardiac structures. J Am Soc Echocardiogr 1998; 11: 693-701.

[6]

Analysis of interinstitutional observer agreement in interpretation of dobutamine stress echocardiograms. J Am Coll Cardiol 1996; 2: 330-336.

[7]

Increased ultrasound contrast and decreased microbubble destruction rates with triggered ultrasound imaging. J Am Soc Echocardiogr 1996; 9: 599-605.

[8]

Recommendations for quantitation of the left ventricle by two-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 1989; 2: 358-367.

[9]

Statistical methods for rates and proportions (2.

[10]

Comparison of native and contrast-enhanced harmonic echocardiography for visualization of left ventricular endocardial border. Am J Cardiol 1999; 83: 211-217.

[11]

Tissue harmonic imaging: why does it works? J Am Soc Echocardiogr 1998; 11: 803-808.

[12]

Organización del laboratorio de ecocardiografía de contraste. En: García Fernández MA, Zamorano JL, editores. Práctica de la ecocardiografía de contraste. Madrid: ENE, 1999; 107-113.

[13]

The reliability of clinical methods, data and judgments. N Engl J Med 1975; 293: 642-695.

[14]

Variability in the analysis of coronary arteriograms. Circulation 1977; 55: 324-328.

[15]

Stress echocardiography and the human factor the importance of being expert. J Am Coll Cardiol 1991; 1: 766-769.