Alberto Ortiz Sáez, Raymundo Ocaranza Sánchez, Iván Gómez Blázquez, Guillermo Bastos Fernández, José Antonio Baz Alonso y Andrés Iñiguez Romo

Hospital Meixoeiro. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Vigo. Pontevedra. España.

Antecedentes y objetivos. Estudio de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con coronarias normales enviados a coronariografía con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.

Métodos. Análisis retrospectivo de los pacientes enviados a coronariografía durante el año 2009 con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.

Resultados. Se encontró a 24 pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación ST y coronarias normales. La media de edad fue de 55,79 años y el 52% eran mujeres. Los diabéticos eran el 20% y los hipertensos, el 36%. El 32% de los pacientes tenía dislipemia y el 36% eran fumadores. La prevalencia de obesidad fue del 16%.

Conclusiones. Los pacientes con coronarias normales en el infarto agudo de miocardio no tienen diferencia en cuanto a factores de riesgo cardiovascular con respecto a los pacientes que tienen obstrucción coronaria en las series históricas publicadas.

Influencia del tratamiento antiagregante previo en la actividad plaquetaria en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento STAlejandro Diego Nieto, Antonio de Miguel Castro, Carlos Cuellas Ramón, Felipe Fernández-Vázquez y Armando Pérez de Prado

Sección de Hemodinámica. Hospital de León. León. España.

Antecedentes y objetivos. La respuesta al clopidogrel durante el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) puede verse modificada por la exposición prolongada a fármacos antiagregantes. Se pretende evaluar la respuesta al clopidogrel y la reactividad plaquetaria tras el tratamiento en una población con SCASEST y tratamiento antiagregante previo.

Métodos. Estudio prospectivo con inclusión consecutiva de pacientes ingresados por SCASEST con coronariografía electiva precoz indicada. La actividad plaquetaria se determinó mediante dispositivo VerifyNow inmediatamente antes de la coronariografía. El agrupamiento para el análisis se realizó en función de la presencia o ausencia de tratamiento antiagregante previo al ingreso.

Resultados. Se incluyó en total a 179 pacientes; 74 de ellos recibían terapia antiagregante antes del ingreso. La reactividad plaquetaria basal y la reactividad plaquetaria postratamiento (RPP) fueron mayores en el grupo con tratamiento previo (294±66 frente a 263±53; p=0,002; y 168±71 frente a 149±66; p=0,07), con diferencia más acusada en el grupo de clopidogrel previo (303±69 frente a 272±48; p=0,026; y 191±15 frente a 152±6; p=0,015). No hubo diferencias en cuanto a porcentaje de inhibición (43±22 frente a 43±21; p=0,9). Tras el análisis multivariable, el tratamiento antiagregante previo persistió como predictor independiente de la RPP.

Conclusiones. Los pacientes en tratamiento antiagregante crónico que sufren SCASEST presentan valores más altos de reactividad plaquetaria postratamiento.

Comparación entre los stents coronarios liberadores de zotarolimus y stents farmacoactivos de primera generación. Metaanálisis de 7 estudios aleatorizadosAlejandro Sáeza, Raul Morenoa, Roberto Martín-Reyesa, David Dobarroa, Santiago Jiménez-Valeroa, Ángel Sánchez-Recaldea, Guillermo Galeotea, Luis Calvo Orbea, Carlos Escobarb, Cristina Tejerob, Ignacio Plazab y José Luis López-Sendóna

aHospital Universitario La Paz. Madrid. España.

bHospital Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España.

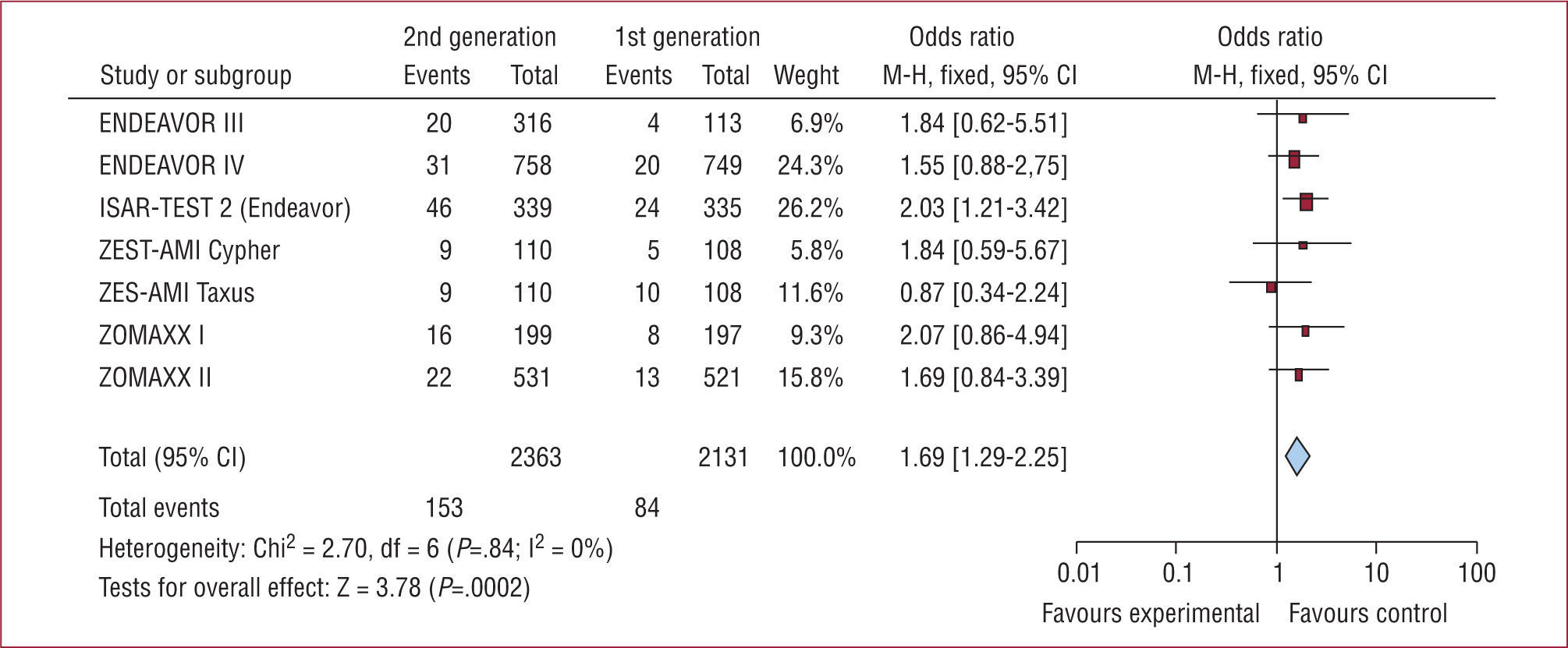

Introducción y objetivos. Los stents fármacoactivos (SFA) de primera generación están dando paso progresivamente a nuevos SFA, con plataformas más flexibles, otras formas de liberación o diferentes fármacos. Se evalúa la eficacia de los SFA de zotarolimus en comparación con SFA de primera generación (Cypher o Taxus).

Métodos. Se realizó un metaanálisis de siete estudios aleatorizados que compararon SFA de zotarolimus y stents Cypher o Taxus: ENDEAVOR-III, ENDEAVOR-IV, ISAR-TEST-2, ZEST-AMI Cypher, ZEST-AMI Taxus, ZOMAXX-I, ZOMAXX-II. Se incluyó en total a 4.494 pacientes. Se comparo la eficacia de los SFA de zotarolimus y los SFA de primera generación.

Resultados. No hubo heterogeneidad entre estudios (p=0,84). La tasa de nuevas revascularizaciones (parámetro de eficacia) fue mayor en los pacientes asignados a SFA-zotarolimus (el 6,4 frente al 3,9%; p=0,002).

Conclusiones. Los SFA de zotarolimus ofrecen una tasa de revascularizaciones significativamente superior que los SFA de primera generación.

Síndrome de tako-tsubo en postoperatorio de cirugía abdominalAlejandro Sáez-Ruiz, Raúl Moreno, Roberto Martín-Reyes, David Dobarro, Santiago Jiménez-Valero, Ángel Sánchez-Recalde, Guillermo Galeote, Luis Calvo, José Luis López-Sendón, Esteban López de Sa e I. Moreno-López

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

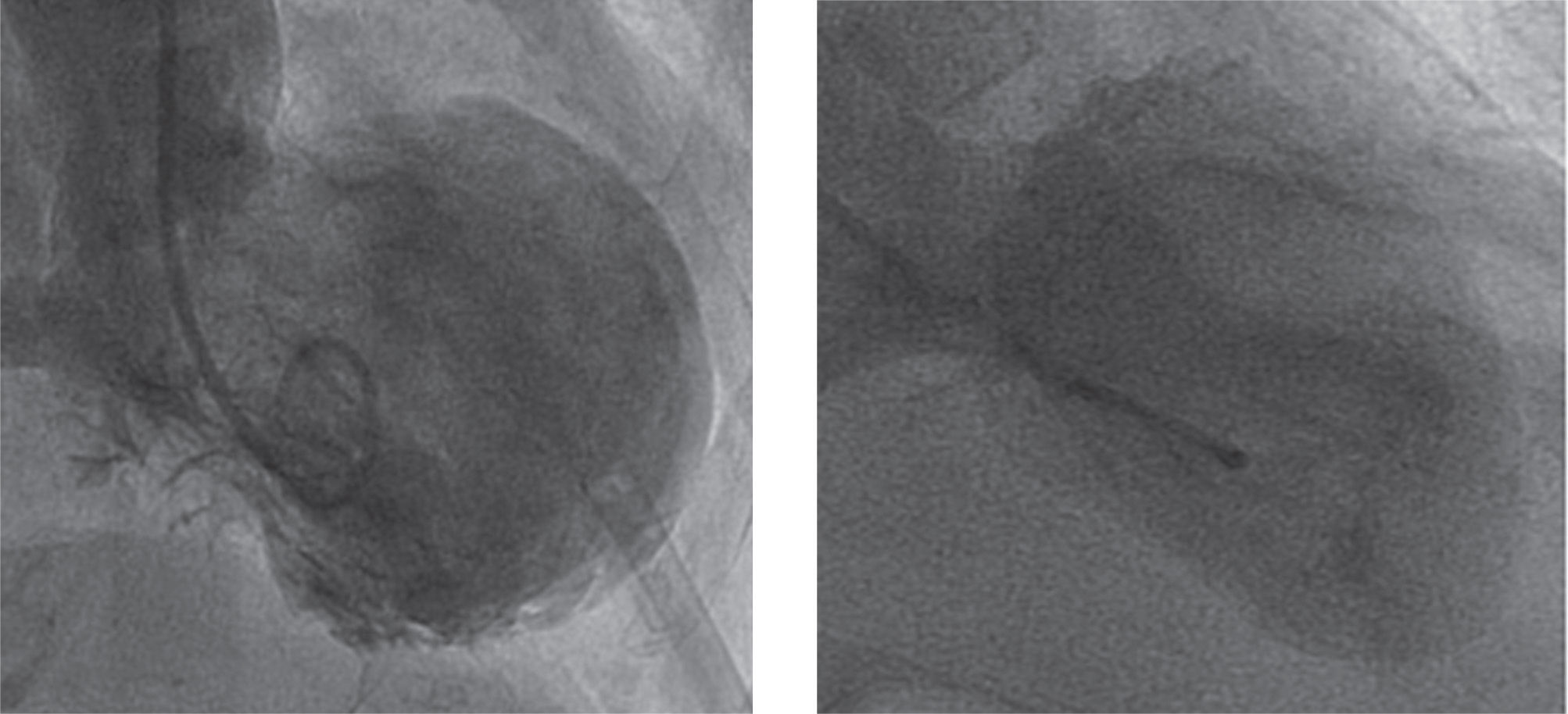

La cardiomiopatía de tako-tsubo se presenta en postoperatorios, generalmente en mujeres posmenopáusicas (incidencia, < 3%; mortalidad, < 5%). Está relacionada con fármacos y anestésicos, en paciente en UVI, con sedación y anestesia, posterior a la administración de adrenalina. Se presentan los casos de 2 mujeres de más de 80 años ingresadas de urgencia el mismo día al Hospital La Paz, con cuadro clínico de abdomen agudo quirúrgico. Presentaban alteraciones en ECG compatibles con síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) en postoperatorio mediato. Coronariografía sin evidencia de enfermedad coronaria significativa, con discinesia anterolateral y fracción de eyección<40% en ventriculografía y ecocardiograma.

A pesar de la similitud de las historias clínicas, no hay relación objetiva, y se puede atribuir la afección al uso de fármacos vasoactivos, asociado a una predisposición en mujeres posmenopáusicas con disfunción estrogénica, alteraciones del control autonómico y sensibilidad barorreceptora, cardiotoxicidad por catecolaminas, espasmo epicárdico y disfunción endotelial, que afecta al músculo cardiaco en situaciones de estrés.

Experiencia con la prótesis aórtica CoreValve en el tratamiento de la estenosis aórtica severa sintomáticaAntonio J. Muñoz-García, José M. Hernández-García, Juan H. Alonso-Briales, Manuel F. Jiménez-Navarro, Antonio J. Domínguez-Franco, Juan Caballero-Borrego, Isabel Rodríguez-Bailón, Eduardo Olalla-Mercadé y Eduardo de Teresa Galván

Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción. La prevalencia de estenosis aórtica severa (EAs) está creciendo debido el aumento de la esperanza de vida. Hay pacientes que no son subsidiarios del tratamiento quirúrgico por la comorbilidad asociada. Presentamos los resultados inmediatos y a corto plazo de nuestra experiencia en el tratamiento de la EAs con la prótesis aórtica CoreValve en pacientes con alto riesgo quirúrgico.

Métodos. Entre abril de 2008 y septiembre de 2009, hemos tratado a 61 pacientes con EAs sintomática con implante de la prótesis aórtica CoreValve. Todos los procedimientos se realizaron con anestesia local y sedación superficial. En 58 casos la vía de acceso fue la arteria femoral, con introductor de 18 Fr; la punción se cerró con Prostar 10Fr y en 3 pacientes, a través de exposición quirúrgica de la arteria subclavia izquierda. Tras el procedimiento se monitorizó con telemetría durante 4 días y control ecocardiográfico antes del alta.

Resultados. La media de edad era 78,9±7,7 años y el EuroSCORE logístico, 22,2%±16,4%. El éxito del implante fue del 98,3%. El gradiente pico desapareció. El gradiente transvalvular aórtico máximo descendió de 80,5±22,8 a 15,9±6,3mmHg (p<0,0001). Ningún paciente presentó insuficiencia aórtica residual>2 grados de Sellers. Dos pacientes presentaron complicaciones vasculares que precisaron cirugía vascular. La mortalidad a los 30 días fue del 3,3%. El 35% requirió marcapasos definitivo. Al alta, todos los pacientes mejoraron el grado funcional de la NYHA. Tras un seguimiento medio de 197±145 (4–503) días, hubo 5 muertes (1 muerte súbita y 4 por causas no cardiacas).

Conclusiones. El implante de la prótesis aórtica CoreValve como tratamiento alternativo de la EAs en pacientes con alto riesgo quirúrgico es factible y seguro, con una alta tasa de éxito en el procedimiento y un porcentaje de complicaciones por debajo del esperado en función del riesgo quirúrgico estimado con el EuroSCORE.

Experiencia multicéntrica en el intervencionismo percutáneo sobre el tronco común izquierdo. Seguimiento a medio plazoCarlos Sánchez Gonzáleza, Jessica Roa Garridoa, José F. Díaz Fernándeza, Juan Carlos Fernández Guerrerob, José María Hernández Garcíac, Manuel Jiménez Navarroc, Ana Serrador Frutosa y Rosa Cardenal Pirisc

aHospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España. bComplejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España. cHospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción y objetivos. El intervencionismo percutáneo (ICP) sobre el tronco común izquierdo (TCI) es de uso cada vez más extendido. El objetivo es evaluar el seguimiento e identificar predictores de eventos a corto y medio plazo en pacientes sometidos a ICP sobre el TCI.

Métodos. Análisis de características basales y seguimiento de una serie multicéntrica de pacientes consecutivos no seleccionados incluidos entre abril de 1997 y julio de 2008.

Resultados. Se analizó a 374 pacientes. La presencia de shock cardiogénico alcanzó el 10,3% con un EuroSCORE logístico>6% en un 61,3%. La mortalidad intrahospitalaria fue del 10,1%. Tras un seguimiento medio de 21 meses, se registró una incidencia de eventos cardiacos adversos mayores (MACE) del 28,1% (el 18,8% de mortalidad cardiovascular, el 2,8% de infarto no fatal y el 6,5% de revascularización del vaso diana [TLR]). Los predictores de MACE en el seguimiento fueron la disfunción ventricular (odds ratio [OR]=2,6; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,9-4,26; p<0,005) y el shock cardiogénico (OR=7,5; IC del 95%, 4,3-13,1; p<0,005).

Conclusiones. Nuestros resultados muestran que el ICP sobre el TCI en pacientes con riesgo elevado es factible, con un aceptable porcentaje de eventos en el seguimiento. La disfunción ventricular izquierda y el shock cardiogénico se identifican como principales predictores de eventos.

Intervencionismo sobre el tronco común izquierdo realizado electivamente. Pronóstico a medio plazoCarlos Sánchez Gonzáleza, Jessica Roa Garridoa, José F. Díaz Fernándeza, Juan Carlos Fernández Guerrerob, José María Hernández Garcíac, Manuel Jiménez Navarroc, Ana Serrador Frutosa y Rosa Cardenal Pirisc

aHospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España. bComplejo Hospitalario de Jaén. Jaén. España. cHospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España.

Introducción y objetivos. El intervencionismo percutáneo (ICP) sobre el tronco común izquierdo (TCI) es una modalidad de tratamiento en la que el carácter urgente es un potente factor pronóstico. El objetivo es identificar predictores de eventos en una serie de pacientes con indicación electiva.

Métodos. Se analizaron retrospectivamente las características basales y angiográficas y los eventos en el seguimiento de una serie multicéntrica de pacientes consecutivos no seleccionados en los que se realizó ICP sobre el TCI de forma electiva.

Resultados. Se analizó en total a 287 pacientes. La media de edad era 70,2 años, con un 42,9% de pacientes diabéticos. La FE media era del 55,3%. Se observó una mortalidad intrahospitalaria del 1,7%. Tras un seguimiento medio de 21,4 meses, se recogió una incidencia de MACE del 21,6% (el 12,9% de mortalidad cardiovascular, el 2,4% de infarto no fatal y el 5,9% de TLR). Sólo se identificó como predictor de eventos la existencia de DVI (OR=2,5; IC del 95%, 1,4-4,4; p=0,002).

Conclusiones. En nuestro estudio observamos que el ICP sobre el TCI en pacientes electivos es efectivo y seguro a corto y medio plazo. El único predictor de eventos es la existencia de DVI.

Stents farmacoactivos frente a convencionales en intervencionismo coronario percutáneo sobre injerto de venas safenas en seguimiento a largo plazoCristóbal Urbano Carrillo, Juan Antonio Bullones Ramírez, Jesús Álvarez Rubiera, Clara Jiménez Rubio, Joaquín Cano Nieto, José Luis Castillo Castro y Manuel de Mora Martín

Sección de Hemodinámica. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. España.

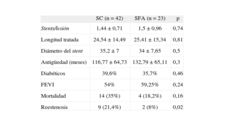

Objetivo. Analizar el resultado a largo plazo del intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre injerto de vena safena (IVS) degenerado con stents convencionales (SC) frente a farmacoactivos (SFA) en términos de mortalidad y reestenosis angiográfica guiada por clínica; hasta ahora los resultados en la literatura son contradictorios.

Método. Estudio retrospectivo de cohortes monocéntrico en 65 pacientes con 76 lesiones en IVS seguidos durante una mediana de 30 meses; 42 pacientes recibieron 69 SC para 48 lesiones, frente a 23 pacientes que recibieron 42 SFA para 28 lesiones.

Resultados.

| SC (n=42) | SFA (n=23) | p | |

| Stents/lesión | 1,44±0,71 | 1,5±0,96 | 0,74 |

| Longitud tratada | 24,54±14,49 | 25,41±15,34 | 0,81 |

| Diámetro del stent | 35,2±7 | 34±7,65 | 0,5 |

| Antigüedad (meses) | 116,77±64,73 | 132,79±65,11 | 0,3 |

| Diabéticos | 39,6% | 35,7% | 0,46 |

| FEVI | 54% | 59,25% | 0,24 |

| Mortalidad | 14 (35%) | 4 (18,2%) | 0,16 |

| Reestenosis | 9 (21,4%) | 2 (8%) | 0,02 |

Conclusiones. En nuestra serie hubo una tendencia favorable, en términos de mortalidad, al uso de SFA frente a SC en el intervencionismo percutáneo sobre injerto de vena safena degenerado, si bien esta tendencia no alcanzó significación estadística en el seguimiento a largo plazo. Los SFA mostraron una tasa de reestenosis significativamente menor que los SC.

Características de los pacientes sometidos a implantación percutánea de prótesis valvular aórtica. Experiencia inicial con los primeros 11 pacientesDavid Dobarro, Raúl Moreno, María del Carmen Gómez-Rubin, Ángel Sánchez-Recalde, Roberto Martín-Reyes, Alejandro Sáez, Teresa López-Fernández, Santiago Jiménez-Valero, Luis Calvo-Orbe, Guillermo Galeote, Mar Moreno-Yanguela, Luis Riera, José María Mesa, Isidro Moreno-Gómez y José Luis López-Sendón

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción y objetivos. La implantación percutánea de prótesis valvular aórtica (IPPA) ha surgido en los últimos años como alternativa a la cirugía en pacientes con estenosis aórtica severa sintomática o disfunción ventricular izquierda rechazados para la cirugía. El objetivo de este trabajo es analizar las características de los pacientes sometidos en nuestro hospital a IPPA.

Métodos. Se realizó un análisis retrospectivo de las características de los 11 pacientes sometidos a IPPA en nuestro centro desde junio de 2008 hasta septiembre de 2009.

Resultados. La media de edad era 82±5 años (el 55% mujeres), con EuroSCORE medio 26,7%±15%. El AVAo fue 0,78±0,16cm2, con gradiente pico de 73,4±11,3 y medio de 45,6±9,7mmHg. Todos los pacientes tenían FEVI conservada. La creatinina media fue de 1,37±0,9 ^g/dl, un 55% de los pacientes tenía cardiopatía isquémica y un 20%, EPOC. La principal causa de indicación de sustitución valvular fue la insuficiencia cardiaca (64%); un 36% de los pacientes tuvo angina y un 36%, episodios sincopales. Un 55% estaba en clase NYHA II y el 45%, NYHA III.

Conclusiones. Los pacientes sometidos a IPPA eran en su mayoría octogenarios, más frecuentemente mujeres, con estenosis aórtica severa y FEVI conservada. El síntoma predominante era insuficiencia cardiaca, con clase funcional NYHA II. Más de un 50% presentaba cardiopatía isquémica y sólo un 20%, grados avanzados de EPOC. Se trató en todo caso de pacientes en alto riesgo, con un EuroSCORE medio>20%.

¿La revascularización percutánea híbrida (stent recubierto y convencional) en el mismo procedimiento y el mismo paciente es eficaz a largo plazo?David Dobarro, María del Carmen Gómez-Rubin, Ángel Sánchez-Recalde, Roberto Martín-Reyes, Alejandro Sáez, Santiago Jiménez-Valero, Luis Calvo-Orbe, Guillermo Galeote, Raúl Moreno y José Luis López-Sendón

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción y objetivos. La revascularización percutánea híbrida con utilización de stents farmacoactivos (SFA) y convencionales (SC) en el mismo procedimiento no se realiza con frecuencia y se desconoce la evolución de estos pacientes a largo plazo. El objetivo es evaluar la tasa de eventos a largo plazo, con un seguimiento al menos de 12 meses, de una cohorte de pacientes sometida a revascularización híbrida con SC y SFA.

Métodos. Análisis de 100 pacientes consecutivos con enfermedad multisegmento y/o multivaso sometidos a implante de al menos 1 SFA y 1 SC en el mismo procedimiento a criterio del operador.

Resultados. Los SFA en comparación con los SC se utilizaron en lesiones con más riesgo de reestenosis: lesiones más largas (22±7 frente a 18±5; p<0,001), vasos más pequeños (3±0,4 frente a 3,3±0,4; p=0,002) y tipo de lesión AHA/ACC B2/C (el 74 frente al 22%; p=0,02). Los SFA se utilizaron en mayor proporción para tratar la DA (el 52 frente al 21%; p=0,009). Tras un seguimiento medio de 2,5±0,8 años, las tasas de eventos fueron: mortalidad cardiaca (posible trombosis), el 2,5%; síndrome coronario agudo, el 17%; nuevas revascularizaciones, el 8%. De estas, en el 53% se revascularizó otra lesión, el 10% presentó reestenosis en ambos tipos de stent, el 21% tuvo reestenosis del BMS y el 16%, del DES (p=0,2).

Conclusiones. La revascularización híbrida con DES y BMS según las características de las lesiones en el mismo individuo es eficaz y no se encontraron diferencias significativas entre los SFA y BMS.

Valoración de la evolución de la insuficiencia periprotésica en la implantación percutánea de prótesis aórticasDavid Dobarro, Raúl Moreno, María del Carmen Gómez- Rubín, Teresa López-Fernández, Roberto Martín-Reyes, Alejandro Sáez, Ángel Sánchez-Recalde, Guillermo Galeote, Santiago Jiménez-Valero, Luis Calvo-Orbe, Mar Moreno-Yanguela, Isidro Moreno-Gómez, José María Mesa y José Luis López-Sendón

Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

Introducción y objetivos. Dada la frecuencia de regurgitación paraprotésica en la valoración ecocardiográfica inmediata tras la IPPA, el objetivo de este estudio es conocer su evolución a corto y medio plazo.

Métodos. Estudio de cohortes retrospectivo con 8 pacientes con estenosis aórtica valvular degenerativa severa e indicación de reemplazo valvular rechazados para cirugía y sometidos a IPPA en nuestro centro, entre junio y diciembre de 2008, con implante de prótesis Edwards-SAPIEN. Valoración no invasiva por ecocardiograma y gradación de leak de I (ligero) a IV (grave). Seguimiento medio: 48 días.

Resultados. La media de edad de los pacientes era 83±5 años, con un EuroSCORE medio de 29,6%±16,15% y un área valvular aórtica de 0,78±0,16cm2. De los 8 pacientes, 7 (87,5%) presentaban algún grado de leak paravalvular tras la valoración inmediata tras la IPPA. No hubo ningún caso de leak grado IV. En el ecocardiograma de seguimiento, 4/8 pacientes (50%) no presentaban leak paravalvular. El grado de leak medio pasó de 1,5 en la valoración inmediata a 0,9 en el seguimiento, sin alcanzar diferencias significativas (p=0,09).

Conclusiones. La IPPA es eficaz para reducir el gradiente aórtico a pesar de presentar en las series recientes una tasa de regurgitación periprotésica significativa. En nuestra serie, no hubo casos de leak grave y la tendencia fue a su reducción en el ecocardiograma de control, aunque sin alcanzar la significación estadística.

Fusión de datos in vivo y ex vivo para optimizar la caracterización de la placa en imágenes de ecografía intracoronariaOriol Rodríguez-Leor, Francheco Ciompi, Eduardo Fernández, Xavier Carrillo, Víctor García, Meritxell Lloreda, Ángels González, Petia Radeva y Fina Mauri

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

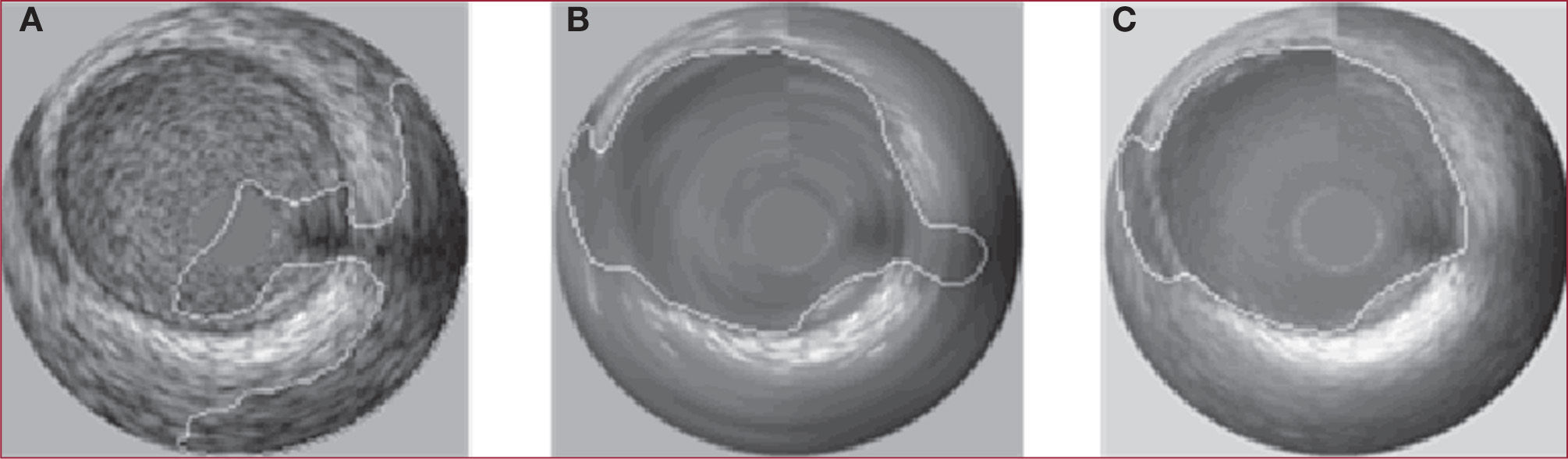

Introducción y objetivos. Los estudios de validación de caracterización automática de la placa en imágenes de ecografía intracoronaria (EIC) se llevan a cabo mediante la comparación de la imagen de EIC ex vivo y el análisis histopatológico de la arteria coronaria (arterias de cadáver). La complejidad de esta validación limita el número de cortes tomográficos disponibles para la validación (training-data set). Además, no hay que olvidar que las condiciones de obtención de los datos ex vivo no son las mismas que en los estudios in vivo, al tratarse de un modelo experimental.

Métodos. Proponemos un nuevo algoritmo de tratamiento de datos para mejorar los resultados de la validación de la caracterización automática a partir de datos ex-vivo. Al proceso se añaden imágenes muy seleccionadas de estudios de EIC convencionales in vivo al training-data set. Combinamos 56 imágenes obtenidas ex vivo (segmentación histopatológica) y 76 imágenes obtenidas in vivo (segmentación manual por dos cardiólogos).

Resultados. El proceso de fusión de ambas modalidades de imagen mejora la clasificación de los componentes de la placa (fibrosis, lípido, calcio) en casos ex vivo, y alcanza una precisión del 91%. Además, al añadir un grupo de imágenes in vivo al training-data set se elimina parcialmente el error introducido por la limitación del modelo experimental ex vivo.

Conclusiones. Resultados experimentales preliminares indican que el modelo de clasificación obtenido con el algoritmo propuesto puede mejorar los resultados de la caracterización de la placa a partir de imágenes de EIC.

Tratamiento con balón liberador de paclitaxel de la reestenosis del stent en stents farmacoactivos. Registro prospectivo multicéntricoXavier Carrillo, Oriol Rodríguez-Leor, Eduardo Fernández, Víctor García, A. Aprile, F. Clementi, R. Sardella, V. Tzifos, G. Sangiorgi y Fina Mauri

Hospital Universitario Gemans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción y objetivos. El tratamiento de la reestenosis del stent (RIS) en stents farmacoactivos (SF) presenta limitaciones con una tasa de MACE entre el 25 y el 40%. Estudios que comparan el balón liberador de paclitaxel (BLP) con SF para el tratamiento de la RIS en stents metálicos presentan resultados esperanzadores.

Métodos. Registro prospectivo multicéntrico de un BLP (DIOR®, Eurocor, Düsseldorf, Alemania) para el tratamiento de la RIS de SF. Entre agosto de 2007 y agosto de 2008, se ha incluido a 63 pacientes (67 lesiones) con RIS de un SF. Se recomendó doble antiagregación (DAT) durante un mínimo de 3 meses. Objetivo primario: pérdida luminal en el seguimiento angiográfico a 6 meses. Objetivos secundarios: incidencia de MACE y RIS binaria a 12 meses.

Resultados. La RIS fue difusa en el 61,2% de los casos. El 41,2% de los pacientes eran diabéticos. El diámetro de referencia del vaso antes del tratamiento era 2,68±0,47mm; la longitud de la lesión, 12,51±6,6mm; el diámetro luminal mínimo, 0,93±0,47mm y la estenosis, del 67%±13%. Tras el procedimiento, el diámetro luminal era de 2,49±0,53mm, con una ganancia de 1,55mm. A los 12 meses había una incidencia acumulada de MACE del 23,8% (IAM, 6,3%; TVR, 23,8%; muerte, 0); trombosis subaguda, del 1,5%. El control angiográfico (6 meses) en 30 pacientes mostró una pérdida tardía de 0,56mm.

Conclusiones. El tratamiento con BLP en la RIS de SF es un procedimiento seguro, con una eficacia aceptable a 12 meses. El BLP es una alternativa al tratamiento convencional de la RIS de SF, con corta duración de la DAT y con una baja incidencia de trombosis del stent.

Intervencionismo percutáneo electivo sobre el tronco común por vía radialVíctor García, Xavier Carrillo, Neus Salvatella, Eduard Fernández, Oriol Rodríguez-Leor, Meritxell Lloreda, Ángels González y Fina Mauri

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción y objetivos. El intervencionismo coronario percutáneo (ICP) de las lesiones de tronco común (TC) es una opción cada vez más utilizada. Describimos nuestra experiencia en ICP del TC por vía radial y se compara con los casos de TC realizados por vía femoral.

Métodos. Se realizó el análisis retrospectivo de las características clínicas y del procedimiento en todos los casos de ICP sobre el TC, comparando casos por vía radial con los de abordaje femoral. Las variables continuas se expresaron como media±desviación estándar y se compararon mediante la t de Student. Las variables categóricas se expresaron como cuentas y porcentajes, y se usó la prueba la x2 para la comparación.

Resultados. Desde julio de 2000 hasta julio de 2009 se intervino en 232 casos de ICP sobre el TC. El 68,53% se realizó por vía radial y el 31,47%, por vía femoral. Las características demográficas (sexo, edad, hipertensión arterial [HTA], diabetes, dislipemia, insuficiencia renal, antecedentes familiares) eran similares en ambos grupos. En el grupo radial, el 84,9% fue en TC no protegido, frente al 80,8% en el grupo femoral. El tiempo de escopia fue similar en ambos grupos, con promedio 18,23±11,97 en radial y 19,57±en femoral. El éxito del procedimiento y la mortalidad hospitalaria fueron parecidos en ambos grupos. Las complicaciones vasculares fueron menos frecuentes en el grupo radial (el 0,6 frente al 6,8%; p=0,006).

Conclusiones. En la mayoría de los pacientes es posible realizar ICP sobre el TC por vía radial con una alta tasa de éxito y una baja incidencia de complicaciones.

Perforación coronaria causada por guías intracoronarias: factores de riesgo y evolución crónicaVíctor García, Albert Teis, Xavier Carrillo, Meritxel Lloreda, Ángels González, Eduard Fernández, Oriol Rodríguez-Leor y Fina Mauri

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción y objetivos. La perforación coronaria (PC) durante la revascularización percutánea (ICP) es una complicación infrecuente (un 0,2-3% según series). Se busca valorar la incidencia, los parámetros relacionados y la evolución de la perforación coronaria por guía intracoronaria (GIC) durante la realización de angioplastia.

Métodos. Estudio retrospectivo que incluyó a pacientes consecutivos de ICP de octubre de 2000 a octubre de 2008. Variables valoradas: factores de riesgo cardiovascular, infarto de miocardio, revascularización previa, función ventricular y tratamiento; parámetros técnicos como número de vasos enfermos, severidad y número de lesiones tratadas, stents y guías usadas, calcificación y/o tortuosidad coronaria, medicación periprocedimiento y flujo TIMI.

Resultados. Se analizaron retrospectivamente 4.353 procedimientos consecutivos, correspondientes a 6.994 lesiones tratadas en 8 años. Se detectó PC por guía en 15 casos (0,35%). Esta se relacionó con el número de guías hidrófilas usadas (OR=2,33; IC del 95%, 1,34-4,05) y el tratamiento de oclusiones crónicas (OR=3,31; IC del 95%, 1,05-10,46). En 7 casos (46,7%) hubo taponamiento cardiaco, 6 de manera subaguda; 3 se solucionaron con pericardiocentesis y 4 requirieron drenaje quirúrgico. El taponamiento cardiaco se relacionó con el número de guías usadas (p=0,039) y el uso de abciximab (p=0,016). No hubo muertes.

Conclusiones. La PC por GIC durante el procedimiento percutáneo es una complicación infrecuente, aunque puede ser grave. Se relaciona con enfermedad multivasos, oclusiones crónicas, el uso de GIC hidrófilas y el desarrollo de taponamiento cardiaco con uso de anti-GPIIb/IIIa.

Evaluación de puntuaciones para predicción temprana de mortalidad en pacientes sometidos a reemplazo aórtico por vía percutáneaFernando Andrés Guerrero Pinedo

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción y objetivos. La capacidad discriminatoria de EusroSCORE (EU), Society of Thoracic Surgeons (STS) y Ambler (AM) se desconoce en pacientes sometidos a cambio valvular aórtico percutáneo (CVAP). El objetivo es evaluar la capacidad discriminatoria de estas puntuaciones en predecir la mortalidad en una cohorte de 47 pacientes sometidos a CVAP.

Métodos. Se utilizaron curvas ROC para evaluar la capacidad discriminatoria de las puntuaciones. Con gráficos de decisiones de sensibilidad/especificidad, se evaluó el mejor punto de corte. La diferencia entre medias se evaluó usando el test de la t de Student.

Resultados. Fallecieron 9 pacientes (19%). En el área bajo la curva (AUC) ROC, la capacidad discriminatoria de las tres puntuaciones es fallida. El AUC para EU, STS y AM (0,54, 0,57 y 0,6 respectivamente), sin diferencias estadísticas (AUC de EU frente a STS, p=0,881; EU frente a AM, p=0,759; STS frente a AM, p=0,754). No hubo diferencias en el promedio de puntuación para los pacientes vivos y muertos: vivos muertos para EU, STS y AM, 17,8±8,89 17,97±9,07 (p=0,966); 6,41±3,85 7,7±4,74 (p=0,386); 6,86±3,97 - 7,9±4,23 (p=0,55). El gráfico de decisiones de sensibilidad/especificidad muestra que el mejor punto de corte para EU es de 17 (sensibilidad del 66% y especificidad del 55%). Los valores para STS y AM son el 6,55 y el 66%.

Conclusiones. Las puntuaciones evaluadas no discriminan a los sobrevivientes de los no sobrevivientes de CVAP.

Trombosis tardías en stents farmacoactivos: ¿es factible mantener la doble antiagregación de forma indefinida?Francisco J. Morales, Pedro Martínez, Javier Lozano, Marisol López y Virtudes Fernández

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz. España.

Objetivos. Investigar si mantener indefinidamente la doble antiagregación reduce la incidencia de trombosis tardías en pacientes con stents farmacoactivos.

Métodos. Entre mayo de 2004 y junio de 2006, implantamos 456 stents Taxus a 314 pacientes (el 69% varones; media de edad, 62±11 años; el 41% diabéticos; el 12% con IAMCEST). Se indicó antiagregación plaquetaria doble con aspirina y clopidogrel por tiempo indefinido.

Resultados. Tras un seguimiento medio de 30 (20–45) meses, un 88% de los pacientes seguían con doble antiagregación. Las tasas totales de eventos cardiacos mayores (muerte, infarto o RLD) tras 12, 24 y 36 meses fueron del 4,2, el 5,8 y el 6,5%. La incidencia de hemorragias graves fue de un 2%. Cinco pacientes (1,6%) presentaron trombosis confirmada (definitiva) del stent, y otros 5 presentaron trombosis probable (criterios ARC). De estas 10 trombosis, 3 fueron subagudas y 7, tardías (> 1 mes). Las tasas de trombosis del stent acumuladas tras 6, 12, 24 y 36 meses fueron del 1,9, el 2,6, el 3,2 y el 3,2%. Se produjeron trombosis muy tardías (> 6 meses) en 3 pacientes a los que se había suspendido clopidogrel, y ninguna en los 277 que continuaban con él. Se asociaron a un mayor riesgo de trombosis tardía la suspensión del clopidogrel (OR=7,1; p=0,03) y, en menor grado, la implantación del SLP en el contexto de un IAMCEST. La suspensión del clopidogrel fue el principal predictor en el análisis multivariable.

Conclusiones. Una estrategia de doble antiagregación por tiempo indefinido es factible y podría reducir la incidencia de trombosis tardías.

Predictores de trombosis definitiva tras angioplastia coronaria en una población no seleccionadaGuillermo Bastos Fernández, Jorge Emiliano Carrillo Guevara, Raymundo Ocaranza Sánchez, Alberto Ortiz Sáez, Iván T. Gómez Blázquez, Juan Sterling Duarte, José Antonio Baz Alonso y Andrés Iñiguez Romo

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Introducción y objetivos. Desde la introducción del stent farmacoactivo (SFA), la trombosis del stent (TS) ha tomado mayor trascendencia por los casos de trombosis tardía y muy tardía registrados. El objetivo de nuestro estudio es analizar los determinantes de TS definitiva.

Métodos. Estudio observacional retrospectivo en una población no seleccionada tras intervencionismo coronario (ICP) electivo, urgente y primario. Se definió evento primario la TS definitiva mediante revisión de base de datos interna e historia clínica.

Resultados. Se incluyó a 3.192 pacientes consecutivos del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008. El tiempo transcurrido desde el ICP fue de 411±720 días (> 1 año en el 53%). El 33,5% fueron ICP electivo; el 37%, ICP urgente, y el 29,4%, ICP primario. Se implantaron 8.506 stents (SFA, el 53,7%). La incidencia acumulada de TS definitiva fue del 1,4%: 28 BMS (3 aguda, 16 subaguda, 3 tardía y 6 muy tardía) y 18 SFA (4 aguda, 7 subaguda, 3 tardía, 4 muy tardía). Comparando las características clínicas, las únicas diferencias significativas fueron el consumo de cocaína previo (el 4,2 frente al 0,5%; p=0,03), la diabetes mellitus (el 40,4 frente al 27,6%; p=0,04) y la realización de ICP urgente previo (el 85,1 frente al 66,1%; p=0,003), lo que se corresponde con una incidencia del 0,2% de TS en pacientes estables frente al 1,2% en inestables.

Influencia de la aterosclerosis epicárdica y de alteraciones de la microcirculación coronaria sobre la función ventricular diastólica del paciente diabéticoHumberto Colmenarez, Javier Escaned, M.C. Ferrer, Pilar Jiménez-Quevedo, Fernando Alfonso, Camino Bañuelos, Leopoldo Pérez de Isla, José Luis Zamorano, Carlos Macaya y Rosana Hernández

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción y objetivos. Los pacientes con diabetes mellitus (DM) frecuentemente sufren aterosclerosis coronaria y trastornos de la microcirculación. El objetivo del estudio es valorar si en la DM la alteración de la función diastólica (FDVI) está relacionada con dichas afecciones.

Métodos. En 14 pacientes con DM y cardiopatía isquémica se cuantificó la carga aterosclerótica (CA) mediante ecografía intracoronaria (IVUS) con análisis volumétrico (TOMTEC) en la rama DA. Se realizaron mediciones intracoronarias de presión y velocidad de flujo (Doppler), registradas digitalmente para analizarlas después. Se calculó la reserva coronaria de velocidad de flujo (RCVF), la conductancia coronaria y la presión de flujo cero (Pf0) (ambos con base en la relación entre velocidad de flujo y presión en diastóle en hiperemia máxima) y la resistencia coronaria (cociente presión/velocidad de flujo coronario). Se estudió la relación entre parámetros de FDVI (relaciones E/A mitral y E/e del anillo mitral por eco-Doppler TT) y las mediciones intracoronarias.

Resultados. Los pacientes estudiados presentaban una FEVI del 65,71±7,5% y una función diastólica con E/A=0,9±0,37 y E/e=10,47±3,5. Se documentó una relación significativa y directamente proporcional (r=0,63; p=0,04) entre la E/e del anillo mitral y la resistencia coronaria (2,02±0,72mmHg/cm/s). No se encontró relación significativa entre los parámetros de FDVI y la RCVF (2,43±0,56), la conductancia (1,56±0,5cm • s-1 • mmHg-1) o la Pf0 (40,41±10,66mmHg). El volumen de ateroma en los 20mm proximales de la DA era de 184,7±48,95μl (área media de placa, 8,57±1,55mm2), sin relación entre dichos valores y la FDVI.

Conclusiones. Partiendo de una muestra limitada por la complejidad del estudio, este indica que en la DM el desarrollo de disfunción diastólica guarda relación con afección microcirculatoria coronaria y no parece estar influida por la carga aterosclerótica en los vasos epicárdicos.

¿Es posible optimizar el rendimiento diagnóstico de la angiografía en la evaluación de estenosis de severidad intermedia del tronco de la coronaria izquierda?Humberto Colmenarez, Javier Escaned Barbosa, A.J. Muñoz García, Manuel Francisco Jiménez Navarro, A. Cruz, Rosana Hernández Antolín, Pilar Jiménez Quevedo, Fernando Alfonso Manterola, Juan Horacio Alonso Briales y J.M. Hernández García

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción y objetivos. Pese al desarrollo de técnicas de valoración intracoronaria, en la práctica cotidiana la gran mayoría de las estenosis no críticas del tronco común izquierdo (TCI) se valoran por la angiografía (comúnmente se utiliza la valoración porcentual de diámetro). El objetivo de este estudio es optimizar su uso en este contexto según la información obtenida mediante la guía de presión intracoronaria.

Métodos. Se estudiaron 70 estenosis de TCI de severidad incierta según la angiografía cuantitativa (ACQ) en la proyección adecuada para análisis (CAAS II) que mostraba mayor severidad. Se estimó la reserva fraccional de flujo (RFF) (hiperemia con adenosina 140mg/kg/min i.v.). Se utilizaron dos criterios de severidad de la RFF: 0,75 (restrictivo) y 0,8 (amplio). Se realizó estadística bayesiana con cálculo del área de las curvas ROC, puntos de corte óptimo y sensibilidad y especificidad (S/E) para dos variables angiográficas: estenosis de porcentaje de diámetro luminal (%ED) y diámetro luminal mínimo (DLM).

Resultados. El TCI presentaba un %ED del 44±15% (intervalo, 20-62%) y un DLM de 2,24±0,59 (1,22-2,63) mm. La RFF fue de 0,84±0,01 (0,7-0,97), con RFF<0,75 en 17 (24%) y RRF<0,8 en 23 (33%) TCI. El DLM mostró un rendimiento diagnóstico significativamente mayor en términos de área de curva ROC, tanto en el criterio RFF<0,75 (0,8; IC del 95%, 0,7-0,91) como en el RRF<0,8 (0,84; IC del 95%, 0,75-0,93), que el %ED (área ROC, 0,59 y 0,65 en los criterios RRF<0,75 y RRF<0,8 respectivamente; p<0,001). El punto de corte DLM>2,02mm permitió identificar los TCI con RFF<0,75 con S/E 0,88/0,77 y aquellos con RFF<0,8 con S/E 0,83/0,83.

Conclusiones. El presente estudio propone utilizar un DLM de 2,02mm estimado con ACQ para obtener el mejor rendimiento diagnóstico de la angiografía en las estenosis del TCI. Frente a su extendida utilización, el %ED carece de utilidad diagnóstica en estenosis limítrofes del TCI.

Características y tratamiento de la trombosis del stent confirmada angiográficamenteIván Gómez Blázquez, Guillermo Bastos Fernández, Raymundo Ocaranza Sánchez, Alberto Ortiz Sáez, Jorge Carrillo Guevara, Juan Sterling Duarte, José Antonio Baz Alonso y Andrés Iñiguez Romo

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Objetivos. Describir las características clínicas y de las lesiones en pacientes con trombosis del stent (TS) confirmada, así como el tratamiento llevado a cabo.

Métodos. Se analizó de forma retrospectiva a una población no seleccionada de 4.534 pacientes consecutivos sometidos a ICP desde enero de 2007 a septiembre de 2009. En ese intervalo se implantaron 8.354 stents (el 43,7% BMS y el 56,3% SFA).

Resultados. Se objetivaron 55 casos de TS definitiva (el 54% en BMS y el 46% en SFA). La media de edad a la aparición fue 63±12 años y el 83,6% eran varones. El 47,2% ocurrió en diabéticos y en más de la mitad de los casos la arteria implicada fue la descendente anterior (58,1%). El 85,4% de las TS fue en stents implantados en lesiones B2 o C y el 76,3%, en stents implantados en el contexto de un SCA. Las medianas del diámetro y la longitud de los stents trombosados fueron 3 y 22mm respectivamente. El tratamiento más habitual de la TS fue la dilatación con balón (81%), seguido de la aspiración de trombo (78%). Se implantó un stent intra-stent en 16 casos (29%), 12 fueron BMS y 4, SFA. El IVUS se utilizó en 8 casos (14,5%) y se objetivó infraexpansión del stent en todos menos en uno, en el que lo observado fue mala aposición del stent.

Conclusiones. En nuestro estudio la mayoría de casos de TS definitiva se produjeron en lesiones complejas y en stents implantados en el contexto de un SCA. El tratamiento más frecuentemente utilizado fue la dilatación con balón, seguido de la aspiración de trombo.

Incidencia y pronóstico de la trombosis de stent definitivaIván Gómez Blázquez, Raymundo Ocaranza Sánchez, Alberto Ortiz Sáez, Guillermo Bastos Fernández, Franklin Rodríguez Pantaleón, Manuel Valdés Recarey, José Antonio Baz Alonso y Andrés Iñiguez Romo

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Objetivos. Analizar la incidencia de trombosis de stent (TS) comprobada angiográficamente y su evolución a corto plazo.

Métodos. Estudio retrospectivo de una población no seleccionada de 4.534 pacientes consecutivos sometidos a ICP desde enero de 2007 a septiembre de 2009.

Resultados. La mediana de seguimiento fue 16 meses, con un seguimiento>1 año en el 65% de los pacientes. A los 4.534 pacientes sometidos a ICP se les implantó 8.354 stents, de los que 3.653 fueron BMS (43,7%) y 4.701, SFA (56,3%). Se objetivaron 55 casos de TS definitiva, con una incidencia acumulada del 1,21% del total de ICP y de 6,58/1.000 stents implantados. El 54% de las trombosis fue en BMS (5 agudas, 15 subagudas, 6 tardías y 4 muy tardías) y el 46% en SFA (3 agudas, 11 subagudas, 7 tardías y 4 muy tardías), Sin diferencias significativas entre ambos tipos de stent con respecto al momento de aparición de la TS. La forma de presentación clínica en la may orí a (81,8%) fue el IAMCEST no fatal y tan sólo en 6 pacientes (11%) el IAM fue fatal, con muerte intrahospitalaria. En 4 pacientes (7,2%) la forma de presentación fue un SCA sin elevación del ST.

Conclusiones. En nuestro estudio, que muestra una población representativa de la práctica clínica habitual, la incidencia de trombosis del stent definitiva fue baja. No se obtuvieron diferencias significativas con respecto al momento de aparición de la trombosis entre BMS y SFA. En nuestra serie la trombosis de stent confirmada angiográficamente no presentó una alta mortalidad a corto plazo.

The effect of intra-hospital transfer and«out-of-hours»presentation on door to balloon timesBrian Zakhem, Darach O'hici, Ernesto Oqueli, and Yean Lim

Western Hospital. Melbourne. Australia.

Introduction and objectives: We evaluated the impact of transfer from a referral hospital to a centre with primary percutaneous coronary intervention (PCI) facilities of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) patients on door to balloon times. We also compared door to balloon times of those patients with an«in-hours»presentation (Monday-Friday 8am-5pm) to an«out of hours»presentation (other times).

Methods. A prospective consecutive registry of PCI in acute ST-elevation MI patients from June 2006 February 2008.

Subjects were divided into: a) transferred (PCI performed after referral from centre without PCI facility); b) non-transferred (PCI performed in hospital of admission, i.e. centre with PCI facility) groups; c)«in-hours», and d)«out of hours»groups.

Results. Patients were similar in age and time from onset of pain to presentation to hospital.

Conclusions. Patients who presented to hospitals without PCI facilities experienced a significantly longer door to balloon time than those who presented to a PCI centre. It has been shown that triage and transport by paramedics shortens door-toballoon times. Therefore, we suggest that a strategy be developed to allow direct referral by trained paramedics for Primary PCI. Patients who present«out of hours»have a significantly longer door-toballoon time than those who present«in-hours». There are a number of systems that have been shown to shorten door-to-balloon times; we suggest that these are implemented in this hospital system.

Accuracy of conventional x-ray angiography compared to that of multi slice computed tomography coronary angiography in assessment of anomalous coronary arteriesBrian Zakhem, Kean H. Soon, Darach O'hici, and Yean L. Lim

Western Hospital. Melbourne. Australia.

Introduction and objectives. Early detection of proximal inter-arterial course of anomalous coronary arteries (ACA) is a key to prevent sudden cardiac death. This study compared fluoroscopic coronary angiography (FCA) and multi-slice computed tomography coronary angiography (MSCT-CA) to determine the proximal course of ACA.

Methods. Twelve patients with 13 anomalous coronary arteries diagnosed between August 2003 and July 2006 were included in this analysis. Only patients studied by both FCA and MSCT-CA were included. All FCA results were independently assessed by 12 cardiologists to determine the proximal course of ACA as either: (i) retro-aortic, (ii) inter-arterial, or (iii) antero-pulmonary. Their determinations were compared with MSCT-CA which was regarded as the reference standard.

Results. Based on MSCT-CA, the proximal courses of 6 anomalous left circumflex arteries were retro-aortic, 5 anomalous right coronary arteries and one anomalous left anterior descending artery had an inter-arterial proximal course. One single anomalous left main artery had an anteropulmonary proximal course. The proximal course of ACA was correctly diagnosed in 93 out of 156 evaluations (60%) by the 12 cardiologists. None of the cardiologists correctly determined the proximal course of all ACA. The median number of ACA with proximal course correctly identified by the cardiologists was 7.5.

Conclusions. FCA evaluation of the proximal course of ACA even by experienced cardiologists was unsatisfactory. With the potential of sudden cardiac death, MSCT-CA evaluation of ACA is recommended.

Reparación percutánea de leak mitral y aórtico. Informe de un casoJaime Dutary, Manuel Guzmán, Eulogio García, Rosana Hernández-Antolín y Carlos Almería

Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid. España.

La reparación quirúrgica de fugas periprotésicas significativas (1-5%) está asociada a mayor mortalidad y aumento en el riesgo de recurrencia de las fugas periprotésicas, por lo que el tratamiento percutáneo en estos pacientes con múltiples intervenciones es una opción terapéutica aceptable. Describimos a un paciente con fugas periprotésicas mitral y aórtica en el que se logró reparación percutánea de ambas fugas en el mismo procedimiento, utilizando un nuevo dispositivo Vascular Plug III (AGA Medical, Golden Valley, Minnessota, Estados Unidos) por primera vez para este fin. Paciente de 63 años con múltiples intervenciones con reemplazos protésicos mitral-aórtico en 1978, 1986, 1989, 2004 cuando se implantaron prótesis Sorin Bicarbon n.° 25 y n.° 21 en posición mitral y aórtica respectivamente. Acudió con historia de 1 año de evolución con deterioro de su clase funcional, anemia hemolítica y pérdida de peso. Se objetivó leak aórtico anterior y leak mitral septal posterior, ambos con insuficiencia moderada. Con control angiográfico y ecocardiográfico, se realizó asa arteriovenosa previa punción transeptal pasando una guía hidrófila TERUMO de 260cm (TERUMO Europe; Leuven, Bélgica) a través de ambos leaks; y después se implantó anterógradamente con éxito un dispositivo Vascular Plug III 6/3mm en posición aórtica y 8/4mm en posición mitral. Este es el primer paciente en el que se utiliza este dispositivo para cerrar dos leaks en el mismo procedimiento.

Cierre de fugas periprotésicas con dispositivo Amplatzer Vascular Plug IIIManuel Paulo-Guzmán, Jaime Dutary, Rosana Hernández-Antolín, Eulogio García y Carlos Almería

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Introducción y objetivos. Desde la primera comunicación de cierre percutáneo de fugas periprotésicas en el año 1992, se han utilizado diversos tipos de dispositivos, lo que hace que este procedimiento sea una importante opción terapéutica para pacientes con alto riesgo quirúrgico. Describimos el resultado inmediato del cierre percutáneo de fugas periprotésicas con el dispositivo Amplatzer Vascular Plug III (AVPIII) en nuestra institución y su seguimiento clínico a mediano plazo.

Resultados. Se incluyó en total a 26 pacientes consecutivos a quienes se realizó el cierre percutáneo de fuga periprotésica. Se realizaron 32 procedimientos, con una tasa de éxito de implante en el primer intento del 87,5% (28); en 1 paciente se logró el cierre completo de la fuga y los demás con implante exitoso se observó disminución considerable de la insuficiencia. No hubo complicaciones agudas. Dos pacientes (6,25%) presentaron complicaciones vasculares y no se observó ninguna muerte relacionada con el procedimiento. En el seguimiento a mediano plazo, 18 pacientes (69,2%) mejoraron su clase funcional, 5 (19,23%) la mantuvieron y 3 (11,5%) fallecieron por causas cardiovasculares.

Conclusiones. El cierre de fugas paravalvulares con este dispositivo es un procedimiento seguro y factible; aunque persistió cierto grado de insuficiencia perivalvular en la mayoría de los casos, se obtuvo mejoría de clase funcional en más de dos tercios de los pacientes, por lo que es una alternativa eficaz para pacientes con esta afección y alto riesgo quirúrgico.

Resultados clínicos a largo plazo de la angioplastia coronaria con stents farmacoactivos tras aterectomía rotacionalJavier Benezet, Sara Ballesteros, Luis Díaz de la Llera, Manuel Villa, Mónica Fernández, Ángel Martínez y Ángel Sánchez

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción y objetivos. El resultado a largo plazo del implante de stents farmacoactivos (SFA) tras la aterectomía rotacional (AR) no es conocido. Estudiamos los resultados clínicos de una serie de pacientes a los que se implantó SFA tras AR.

Métodos. Incluimos a 74 pacientes consecutivos con evidencia angiográfica de lesiones muy calcificadas sometidas a AR seguida de SFA y analizamos en el seguimiento los eventos cardiacos mayores (MACE): muerte, IAM no fatal y necesidad de nueva revascularización del vaso tratado (RVN).

Resultados. La media de edad era 63,8±8 años, el 56,7% eran diabéticos, el 9,4% tenía insuficiencia renal crónica y el 50%, enfermedad multivaso. El acceso radial se usó en el 27%. El éxito del procedimiento fue del 94,6%. La muerte intrahospitalaria ocurrió en 1 paciente, y 3 (4%) presentaron trombosis subaguda del stent. En 2 años de seguimiento medio, la tasa de muertes cardiacas fue del 6,75%; la de RVN, del 5,4%, y la de IAM no fatal, del 4%. La tasa de MACE fue del 16,2%. Comparados con los pacientes sin MACE, aquellos con ECAM eran más viejos (72,3±5 frente a 67,6±8 años; p<0,05), con más lesiones bifurcadas (el 36,4 frente al 3,2%; p<0,05), más anguladas (el 72,7 frente al 25,4%; p<0,05) y la lesión se localizaba más frecuentemente en el tronco común izquierdo (el 36,4 frente al 11,1%; p<0,05).

Conclusiones. La AR más SFA en lesiones severamente calcificadas es un procedimiento seguro y eficaz con buenos resultados clínicos a largo plazo.

ACTP primaria a la arteria descendente anterior proximal. ¿Es seguro usar un stent convencional? Experiencia en el mundo real de un centro hospitalarioJorge Carrillo, Guillermo Bastos, Alberto Ortiz, Raymundo Ocaranza, Franklin Rodríguez, Manuel Valdés, José Antonio Baz y Andrés Iñiguez

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Introducción y objetivos. La angioplastia primaria en el IAM aunado al uso de los stents ha demostrado ampliamente su utilidad ante el riesgo de trombosis de un stent implantado en el segmento proximal de la arteria descendente anterior (DAp). El objetivo es comparar el resultado y la evolución clínica de los pacientes con angioplastia primaria en el segmento proximal de la DA según el tipo de stent implantado.

Métodos. Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes con IAM anterior que acudieron a nuestro centro hospitalario para angioplastia primaria en los que la lesión causal se localizara en el segmento proximal, incluido el ostium de la propia DA.

Resultados. Entre enero de 2006 y diciembre de 2008, se realizaron 2.494 angioplastias primarias, de las cuales sólo 82 tuvieron como lesión causal el segmento proximal de la DA; el 85,3% de los pacientes acudieron en clase Killip y Kimball I y sólo el 10,9%, en clase III o IV. En cuanto al tipo de stent utilizado, a 46 pacientes (56%) se les implantó un stent convencional (BMS) y a 36 (43%) un stent farmacoactivo (SFA). La media de edad de los pacientes era 63,45±15,36 en los que recibieron BMS y 63,9±13,4 en el caso de los SFA. Características del stent: el diámetro medio fue 3,31±0,37 en BMS y 3,34±0,37 en SFA y la longitud, ligeramente mayor en los SFA (22,69±7,51 frente a 19,7±6,34mm en los SFA; p=0,6). Los MACE que se presentaron fueron trombosis aguda en 2 pacientes con BMS (2,43%) y 0 en el grupo de SFA (p=0,21); reestenosis en 3 pacientes con BMS (3,65%) y 0 en el grupo de SFA (p=0,19); muerte cardiovascular en 5 pacientes (6,1%) con BMS y 3 con SFA (p=0,91).

Conclusiones. El uso de BMS en la DAp en el contexto del IAM puede ser seguro, con una ligera tendencia a más eventos cardiovasculares sin llegar a ser estadísticamente significativa.

Influencia de la diabetes en el pronóstico a medio plazo de los pacientes sometidos a angioplastia de troncoJosé Franciscoa, Carlos Sáncheza, Manuel Jiménezb, Juan Carlos Fernándezc, Rosa Cardenala, Jessica Roaa, Juan Herradorc, Juan Alonsob y Ana Serradora

aHospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.

bHospital Virgen de la Victoria. Málaga. España.

cHospital General de Jaén. Jaén. España.

Introducción y objetivos. Los pacientes con diabetes mellitus (DM) tienen peor pronóstico tras ICP que los no diabéticos, a expensas de una mayor tasa de nuevas revascularizaciones. Poco se sabe del impacto de la DM tras la ICP de tronco. El objetivo es la evolución a medio plazo en relación con la presencia o no de DM en una cohorte multicéntrica con ICP de tronco.

Métodos. Se incluyó a 334 pacientes consecutivos con ICP de tronco desde abril de 1999 a junio de 2008. Se identificaron dos grupos: 141 (42,2%) con DM y 193 (57,8%) sin DM.

Resultados. En los pacientes con DM había más mujeres (el 29,8 frente al 19,7%; p=0,03), más vasculopatía periférica (el 29,2 frente al 12,6%; p=0,001), disfunción del ventrículo izquierdo (el 28,5 frente al 17,8%; p=0,025) y EuroSCORE>6% (el 63,5 frente al 52,4%; p=0,046). No hubo diferencias en enfermedad multivaso (el 89,3 frente al 87%), uso de SFA (el 85 frente al 83,8%) o revascularización completa (el 46,9 frente al 53,9%). La mortalidad intrahospitalaria fue baja (el 3,1 frente al 2,1%, sin significación). A 22,4 meses, la mortalidad cardiovascular fue mayor en pacientes con DM (el 18,5 frente al 9%; p=0,014), aunque fueron similares la TLR (el 6,2 frente al 7,4%) y los MACE totales (el 23,8 frente al 18,3%).

Conclusiones. Tras ICP de tronco, se asocian la presencia de DM y un perfíl clínico peor, que conlleva una mayor tasa de mortalidad cardiovascular en el seguimiento. No se encuentran diferencias en

TLR entre los grupos a pesar de un uso similar de SFA en ambos.

Estudio RACOMAP (estudio de la compresión radial guiada por las cifras de tensión arterial media frente a compresión estándar, con dispositivos neumáticos)José María Cubero, Juan Lombardo, Carmela Pedrosa, Dolores Díaz, Coral Gómez, Blanca Sánchez, Vicente Fernández, Francisco J. Sánchez-Burguillos, Pastor L. Pérez-Santigosa, Francisco J. Molano y Luis F. Pastor

Unidad de Hemodinámica. Hospital de Valme. Sevilla. España.

Introducción y objetivos. La vía radial es el abordaje de elección en múltiples laboratorios para la realización del diagnóstico o ICP, por sus ventajas sobre la femoral al reducir las complicaciones vasculares; dichas ventajas quedan ensombrecidas por la tasa de trombosis de la arteria radial (AR) que, aunque asintomática, se presenta en un 5-10%.

Métodos. Estudio aleatorizado, prospectivo y unicéntrico, basado en determinar si en los pacientes sometidos a cateterismo por vía radial para diagnóstico o ICP la compresión neumática con dispositivo neumático TR Band™ de Terumo® de la AR guiada por la cifra de presión arterial media (PAM) tras el procedimiento (grupo A) es eficaz en la reducción de la trombosis radial, frente a los pacientes con compresión mediante el procedimiento estándar (grupo B, 15ml de aire en el dispositivo).

Resultados. Se suspendió el estudio tras analizar los resultados del 50% de los pacientes previstos. Sobre 351 pacientes consecutivos aleatorizados, se objetivó una reducción significativa en la tasa de trombosis del 1,1% del grupo A frente al 12% en el grupo B (p=0,0001), sin objetivarse diferencias en la tasa de complicaciones. Otras variables que se asociaron a trombosis de AR en el análisis univariable fueron: ex fumador o fumador activo (p=0,04), presencia de hematoma (p=0,05), no estar en tratamiento antiagregante (p=0,04) y la persistencia de flujo de la AR tras el procedimiento (PFP, p=0,0001). Los predictores independientes mediante regresión logística fueron la PFP (odds ratio [OR]=0,06; IC del 95%, 0,01-0,2; p<0,0001), la presencia de hematoma (OR=3,7; IC del 95%, 1,2-11; p<0,01) y la compresión neumática estándar (grupo B) (OR=18,8; IC del 95%, 3,8-92,2; p<0,0001).

Conclusiones. El uso del método de compresión neumática guiado por la PAM es eficaz y seguro y disminuye de forma significativa la aparición de trombosis radial.

Características y manejo de los pacientes con indicación de anticoagulación crónica sometidos a intervencionismo coronario percutáneoLuis Salvador Ramos, Lorenzo Muñoz Santos, Javier Elduayen Gragera, Juan Manuel Nogales Asensio, Luis Javier Doncel Vecino, Fernando Giménez Sáez, Cristóbal Bueno Jiménez y José Ramón López Mínguez

Sección de Cardiología Intervencionista. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz. España.

Introducción y objetivos. La doble antiagregación (DT) se ha demostrado como el tratamiento más eficaz en la prevención de TS tras el intervencionismo coronario percutáneo (ICP). Hasta el 5% de los pacientes sometidos a ICP presentan indicación de anticoagulación crónica (ACC). La adición de DT a la ACC o triple terapia (TT) aumenta el riesgo de hemorragia en estos pacientes. Con la aparición de los SFA, con necesidad de mayor duración de DT tras ICP, ha aumentado la relevancia de este problema. La falta de evidencia al respecto nos motivó a evaluar el manejo de estos pacientes en nuestro centro.

Métodos y resultados. Estudiamos a 204 pacientes consecutivos con ACC antes de ICP (media de edad, 72,1±8,9 años). Se hizo ACTP simple en 7 pacientes (3,4%), SFA en 79 (38,7%) y stent convencional en 118 (57,8%). En cuanto a la terapia tras ICP, se utilizó DT en 106 pacientes (52%), TT en 90 (44%) y otra en 8 (4%). En los pacientes con ACC por fibrilación auricular (168 pacientes), la valoración del riesgo embólico (RE) se realizó según la puntuación CHADS2. En el seguimiento se estudiaron los siguientes eventos: hemorragia mayor (H), embolia (E), reestenosis (R) y trombosis del stent.

CHADS2>3, prótesis mecánica, trombo intraventricular postinfarto, antecedente de embolia, síndrome antifosfolipídico. El antecedente hemorrágico fue la variable que más se asoció con la utilización de DT (OR=3,8; p=0,05) y hemorragia en el seguimiento (OR=10,5; p=0,03).

Conclusiones. La falta de evidencia científica hace que el manejo de los pacientes con indicación de ACC que se someten a ICP sea muy heterogéneo. El menor porcentaje de SFA en pacientes de mayor RE podría aumentar la incidencia de reestenosis.

Seguimiento clínico a largo plazo tras implante del stent bioactivo de titanio y los stents farmacoactivos de zotarolimus y everolimusNieves Moreno Sánchez, Luis Salvador Ramos, Ginés Martínez Cáceres, Juan Manuel Nogales Asensio, Reyes González Fernández, Luis Javier Doncel Vecino y José Ramón López Mínguez

Sección de Cardiología Intervencionista. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz. España.

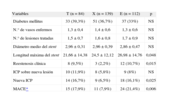

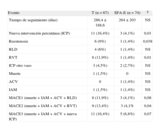

Aunque la mayor eficacia de los SFA se ha demostrado en múltiples estudios, la exigencia en la disciplina del tratamiento antiagregante a largo plazo puede desaconsejar su uso en algunos pacientes. El stent convencional (SC) de titanio (Titan®, T), cubierto de óxido nítrico, es un SC bioactivo con datos de eficacia superiores a otros SC. Nuestro objetivo fue comparar el comportamiento clínico a largo plazo (seguimiento medio, 19,5±5 meses), en 331 pacientes consecutivos en un periodo determinado, tras ICP con implante del SC T, el SFA de zotarolimus (Endeavor®, E), y el SF de nueva generación de everolimus (Xience®, X). La media de edad era 65,9±11,3 años y el 74,3% eran varones.

| Variables | T (n=84) | X (n=139) | E (n=112) | p |

| Diabetes mellitus | 33 (39,3%) | 51 (36,7%) | 37 (33%) | NS |

| N.° de vasos enfermos | 1,3±0,4 | 1,4±0,6 | 1,3±0,6 | NS |

| N.° de lesiones tratadas | 1,5±0,7 | 1,6±0,8 | 1,7±0,9 | NS |

| Diámetro medio del stent | 2,96±0,31 | 2,96±0,39 | 2,86±0,47 | NS |

| Longitud máxima del stent | 21,66±14,38 | 24,5±12,12 | 26,98±14,76 | 0,048 |

| Reestenosis clínica | 8 (9,5%) | 3 (2,2%) | 12 (10,7%) | 0,015 |

| ICP sobre nueva lesión | 10 (11,9%) | 8 (5,8%) | 9 (8%) | NS |

| Nueva ICP | 14 (16,7%) | 9 (6,5%) | 18 (16,1%) | 0,025 |

| MACE* | 15 (17,9%) | 11 (7,9%) | 24 (21,4%) | 0,006 |

Conclusiones. Las características especiales del SC bioactivo de titanio hace que tenga un comportamiento clínico superior al de otros SC y similar al de algunos SFA de segunda generación. El SFA de última generación de everolimus muestra un comportamiento clínico muy superior al de los otros stents estudiados.

Resultados iniciales del estudio multicéntrico aleatorizado TITANIC X-V TRIAL: The Titan vs Everolimus (Xience V) stent in diabetic patientsJuan Manuel Nogales Asensioa, Luis Javier Doncel Vecinoa, Francisco Pomar Domingob, Pedro Martínez Romeroc, José Antonio Fernández Díazd, Raul Valdesuso Aguilare, José Moreu Burgosf y José Ramón López Míngueza

aHospital Infanta Cristina. Badajoz. España

bHospital Universitario de Valencia. Valencia. España.

cHospital Puerto Real. Cádiz. España.

dHospital Puerta de Hierro. Madrid. España.

eHospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

fHospital Virgen de la Salud. Toledo. España.

Introducción y objetivos. Aunque la seguridad de los SFA a largo plazo ha quedado establecida, en aproximadamente un 25% de los pacientes no es aconsejable implantarlos por situaciones clínicas (anticoagulación crónica, sangrado, etc.) que desaconsejan el uso prolongado del clopidogrel. Un porcentaje importante de estos pacientes tienen DM (p-DM), factor reconocido de mayor riesgo de trombosis tardía del stent. Recientemente se han resaltado las características especiales del stent de titanio (T) con óxido nítrico, que lo hace comportarse como un stent bioactivo.

Métodos y resultados. Estudio aleatorizado que evalúa si en p-DM con lesiones de riesgo angiográfico bajo o intermedio (criterios de exclusión: vaso<2,5mm, lesión>28mm en vaso<3mm, oclusión crónica) este stent podría ser una buena alternativa al SFA de everolimus (E). Se presentan los resultados de los primeros 141 pacientes (seguimiento medio, 274,7±195,9 días). Media de edad, 65,3±9,6 años, DM insulinodependiente, el 29,1%; SCA, el 74%.

MACE1: muerte+infarto+ACVA+revascularización lesión diana —o revascularización vaso tratado para el MACE2—.

Conclusiones. Tras un seguimiento medio de 9 meses, los p-DM tratados con E muestran menores porcentajes de RC y MACE que con T. Sin embargo, este se presenta con porcentajes de MACE y RC menores que los esperados para un stent no farmacoactivo, por lo que sería una muy buena opción en p-DM en los que no se valore un SFA.

Resultados del subgrupo con seguimiento angiográfico del estudio multicéntrico randomizado TITANIC XV (The Titan vs Everolimus stent in diabetic patients)Jose Ramón López Mínguez, Luis Javier Doncel Vecino, Juan Manuel Nogales Asensio, Reyes González Fernández, Ginés Martínez Cáceres, Luis Salvador Ramos, Nieves Moreno Sánchez, Cristobal Bueno Jiménez y Antonio Merchán Herrera

Sección de Cardiología Intervencionista. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz. España.

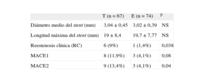

Se comparan y se presentan los primeros resultados del subgrupo de pacientes diabéticos (p-DM) con seguimiento angiográfico a los 9 meses del estudio TITANIC XV comparando resultados del stent de titanio y NO (T), con el recubierto (SFA) de everolimus (E) en lesiones (L) definidas como de riesgo de reestenosis bajo a intermedio al excluirse por protocolo vasos<2,5mm, lesiones>28mm en vasos<3mm, oclusiones crónicas y tronco. Se revisaron 73L en 44 pacientes: 25L en coronaria descendente anterior, 25L en circunfleja y 23L en derecha. Los grupos estaban bien equilibrados en edad (media, 65,3±9,6 años), SCA (73,8%), uso de abciximab (63,1%) y otros factores de riesgo.

| Titanio (38L) | SFA-E (35L) | p | |

| Diámetro medio del stent (mm) | 3,12±0,34 | 3,1±0,38 | NS |

| Longitud máxima del stent (mm) | 18,8±6,7 | 20,1±8,6 | NS |

| Estenosis basal (%) | 65±9,8 | 64,1±11,3 | NS |

| DLM basal (mm) | 0,89±0,27 | 0,95±0,3 | NS |

| DLM post-stent (mm) | 2,51±0,34 | 2,6±0,46 | NS |

| DLM revisión (mm) | 1,91±0,64 | 2,52±0,53 | < 0,001 |

| Estenosis en la revisión (%) | 29,18±13,57 | 16,91±7,87 | < 0,001 |

| Reestenosis (≥ 50%) y revascularización de la lesión diana (RLD) | 2 (5,3%) | 0 | NS |

| Pérdida luminal tardía (PLT) (mm) | 0,63±0,4 | 0,06±0,27 | < 0,001 |

Conclusiones. El SFA-E muestra una PLT significativamente menor que el stent de T como era de esperar. Sin embargo, la PLT de este es menor que la referida para los stents convencionales y similar a la de algunos SFA en uso hasta recientemente. Esto se manifiesta en una RLD que no alcanza diferencias significativas en L sin alto riesgo de reestenosis incluso en p-DM.

Influencia de la implantación del stent sobre la revascuarización del vaso tratado en diabéticos. Resultados del estudio randomizado multicéntrico TITANIC XVJosé Ramón López Míngueza, Luis Javier Doncel Vecinoa, Francisco Pomar Domingob, Pedro Martínez Romeroc, José Antonio Fernández Díazd, Raúl Valdesuso Aguilare, José Díaz Fernándezf y Juan Manuel Nogales Asensioa

aHospital Infanta Cristina. Badajoz. España.

bHospital Universitario de Valencia. Valencia. España.

cHospital Puerto Real. Cádiz. España.

dHospital Puerta de Hierro. Madrid. España.

eHospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. España.

f Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. España.

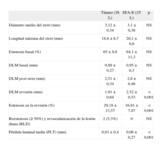

Introducción y objetivos. El TITANIC X-V TRIAL (Titan vs Everolimus-Xience V-stent in diabetic patients) es un estudio multicéntrico aleatorizado que compara la implantación del stent recubierto de everolimus (SFA-E) con el stent bioactivo de titanio y óxido nítrico (T) en lesiones de riesgo intermedio o bajo de reestenosis en pacientes diabéticos (p-DM).

Resultados. Se presentan los resultados de los primeros 141 pacientes analizados a 9 meses y se valora la influencia en la revascularización no sólo en la lesión tratada (RLD), sino sobre el vaso tratado (RVT).

| Evento | T (n=67) | SFA-E (n=74) | p |

| Tiempo de seguimiento (días) | 286,4±188,6 | 264±203 | NS |

| Nueva intervención percutánea (ICP) | 11 (16,4%) | 3 (4,1%) | 0,01 |

| Reestenosis | 6 (9%) | 1 (1,4%) | 0,038 |

| RLD | 4 (6%) | 1 (1,4%) | NS |

| RVT | 8 (11,9%) | 1 (1,4%) | 0,01 |

| ICP otro vaso | 3 (4,5%) | 2 (2,7%) | NS |

| Muerte | 1 (1,5%) | 0 | NS |

| ACV | 0 | 1 (1,4%) | NS |

| IAM | 1 (1,5%) | 1 (1,4%) | NS |

| MACE1 (muerte+IAM+ACV+RLD) | 8 (11,9%) | 3 (4,1%) | 0,08 |

| MACE2 (muerte+IAM+ACV+RVT) | 9 (13,4%) | 3 (4,1% | 0,04 |

| MACE3 (muerte+IAM+ACV+nueva ICP) | 11 (16,4%) | 5 (6,8%) | 0,07 |

Conclusiones. En p-DM el SFA-E presenta unos resultados óptimos tanto en la RLD como en RVT. El stent bioactivo T muestra unos resultados mejores que los esperados para un stent no farmacoactivo especialmente en la RLD. Sin embargo, donde hay mayor diferencia con respecto al SFA-E es en la RVT, variable que es la principal causa de nueva ICP a los 9 meses.

Reserva fraccional de flujo para definir lesiones coronarias de severidad incierta en angina inestableLuis A. Iñigo, Juan Muñoz, Marta Pombo, Olga Sanz, Pedro Chinchurreta, Carmen Medina, Teresa Gil, Juan R. Siles, Gabriel Rosas y Francisco Ruiz-Mateas

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. España.

Métodos. Se incluyó a pacientes con angina inestable (AI) en los que se calculó la RFF en lesiones coronarias de severidad incierta (LI) en 1 o más vasos. Se definió LI como estenosis de un 50-70% o de un 40-50% si afectaba al TCI.

Resultados. Durante un periodo de 10 meses se estudió la RFF mediante guía de presión en 29 LI en 24 pacientes con AI; 16 pacientes tenían enfermedad multivaso (EM). La media de edad era 59,1±10,01 años; el 20,8% eran diabéticos; el 50%, hipertensos; el 54%, fumadores y el 62%, dislipémicos. El vaso implicado fue: DA (16), CD (6), Cx (4), TCI (2) y AMI (1). La RFF era>0,75 (resultado negativo) en 25 LI. En las 4 restantes era<0,75. En un seguimiento de 6,75±3,3 meses, 7 de 8 pacientes con enfermedad monovaso (87,5%) mostraron resultado negativo, de los que 3 (42,8%) sufrieron MACE, con un valor predictivo negativo (VPN) del 57,14%. En 3 pacientes del grupo con EM se examinó la lesión causal con resultado negativo en 1 paciente que presentó MACE en el seguimiento. En los 13 restantes, se analizaron otras arterias, con resultado negativo en 12 pacientes, de los que sólo 1 presentó MACE (8,3%), con VPN del 91,66%.

Conclusiones. Una RFF tiene un bajo VPN para valorar la lesión causal en la AI, mientras que proporciona un alto VPN en lesiones no causales en pacientes con AI.

Tratamiento del tronco principal coronario izquierdo no protegido con stents farmacoactivos en 100 pacientes: resultados a 5 añosLuis Díaz de la Llera, Javier Benezet, Sara Ballesteros, Mónica Fernández, Ángel Sánchez y Manuel Villa

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. España.

Introducción y objetivos. El ICP del TCI con SFA se ha incrementado, con unos resultados a largo plazo no conocidos. El objetivo de este estudio es definir los predictores de los resultados clínicos a 5 años.

Métodos. Se estudió a 100 pacientes consecutivos con enfermedad de TCI tratados con ICP y SFA entre 2003 y 2005, y se analizan y se correlacionan las variables entre dos grupos de pacientes con y sin MACE a largo plazo.

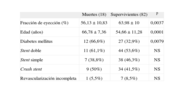

Resultados. El 47% de los pacientes eran inoperables o tenían alto riesgo quirúrgico; 3 murieron en el hospital y los demás tuvieron un seguimiento medio de 54 meses.

| Muertes (18) | Supervivientes (82) | p | |

| Fracción de eyección (%) | 56,13±10,83 | 63,98±10 | 0,0037 |

| Edad (años) | 66,78±7,36 | 54,66±11,28 | 0,0001 |

| Diabetes mellitus | 12 (66,6%) | 27 (32,9%) | 0,0079 |

| Stent doble | 11 (61,1%) | 44 (53,6%) | NS |

| Stent simple | 7 (38,8%) | 38 (46,3%) | NS |

| Crush stent | 9 (50%) | 34 (41,5%) | NS |

| Revascularización incompleta | 1 (5,5%) | 7 (8,5%) | NS |

Conclusiones. La edad, la diabetes mellitus y la FE son predictores de muerte a largo plazo en pacientes con ICP por enfermedad de TCI.

Resultados a largo plazo del empleo de stents liberadores de paclitaxel con polímero bioestable frente a polímero biodegradableCarmen Medina, Teresa Gil, Luis A. Iñigo, Pedro Chinchurreta, Olga Sanz, Marta Pombo, Juan F. Muñoz, Juan R. Siles, Gabriel Rosas y Francisco Ruiz-Mateas

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga. España.

Introducción y objetivos. Tras una PCI con SFA, la persistencia del polímero en la pared arterial podría tener efectos negativos a largo plazo. Se comparan los resultados a largo plazo del uso de un stent liberador de paclitaxel (SLP) con polímero bioestable Taxus (Boston Scientific Corporation) frente al SLP con polímero biodegradable Luc Chopin (Balton Ltd.) en PCI de novo, ya fuesen monovaso o multivaso.

Métodos. Se incluyó a todos los pacientes consecutivos sometidos a una PCI con sólo SLP entre octubre de 2007 y diciembre de 2008, con un seguimiento medio de 16 meses.

Resultados. No hubo diferencias en las características demográficas basales. Se incluyó a 50 pacientes en el brazo Taxus y 32 pacientes en el Luc Chopin. Hubo una muerte de origen no cardiovascular en cada grupo (el 2 y el 3,1%), reestenosis en 4 pacientes frente a 3 del grupo Luc Chopin (el 8 y el 9,4%), progresión de enfermedad en 4 pacientes frente a 1 (el 8 y el 3,5%). Ningún paciente del estudio fue sometido a cirugía de revascularización y no hubo IAMCEST durante el seguimiento; 41 pacientes del grupo Taxus y 26 pacientes del grupo Luc Chopin (el 82 y el 84%) permanecían asintomáticos.

Conclusiones. El stent Luc Chopin muestra seguridad y eficacia superponibles a las del stent Taxus y se muestra no inferior.

Perforación coronaria causada por guías intracoronarias: factores de riesgo y evolución crónicaVíctor García, Albert Teis, Xavier Carrillo, Meritxell Lloreda, Ángels González, Eduard Fernández, Oriol Rodríguez-Leor y Fina Mauri

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.

Introducción y objetivos. La perforación coronaria (PC) durante la revascularización percutánea (ICP) es una complicación infrecuente (un 0,2-3% según series). Se busca valorar la incidencia, los parámetros relacionados y la evolución de la PC por guía intracoronaria (GIC) durante la realización de angioplastia.

Métodos. Estudio retrospectivo que incluyó a pacientes de ICP consecutivos de octubre de 2000 a octubre de 2008. Variables valoradas: factores de riesgo cardiovascular, infarto de miocardio, revascularización previa, función ventricular y tratamiento; parámetros técnicos como número de vasos enfermos, severidad y número de lesiones tratadas, stents y guías usadas, calcificación y/o tortuosidad coronaria, medicación periprocedimiento y flujo TIMI.

Resultados. Se analizaron retrospectivamente 4.353 procedimientos consecutivos, correspondientes a 6.994 lesiones tratadas en 8 años. Se detectó PC por guía en 15 casos (0,35%). Esta se relacionó con el número de guías hidrófilas usadas (OR=2,33; IC del 95%, 1,34-4,05) y el tratamiento de oclusiones crónicas (OR=3,31; IC del 95%, 1,05-10,46). En 7 casos (46,7%) hubo taponamiento cardiaco (TC), 6 de manera subaguda; 3 se solucionaron con pericardiocentesis y 4 requirieron drenaje quirúrgico. El TC se relacionó con el número de guías usadas (p=0,039) y el uso de abciximab (p=0,016). No hubo muertes.

Conclusiones. La PC por GIC durante el procedimiento percutáneo es una complicación infrecuente, aunque puede ser grave. Se relaciona con enfermedad multivaso, oclusiones crónicas, el uso de GIC hidrófilas y el desarrollo de TC con uso de anti-GPIIb/IIIa.

Seguridad y eficacia del programa de angioplastia ambulatoria por vía transradialRaymundo Ocaranza-Sánchez, M. Gómez Fernández, C. Herrera Álvarez, Alberto Ortiz Sáez, Guillermo Bastos Fernández, Iván Gómez Blázquez, José Antonio Baz Alonso y Andrés Iñiguez Romo

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra. España.

Introducción y objetivos. El aumento en el volumen de ICP y el aumento en la demanda asistencial han generado la necesidad de movilizar precozmente al paciente y agilizar el alta hospitalaria. Se analiza la seguridad del alta precoz a pacientes sometidos a ICP por vía transradial.

Métodos. De forma prospectiva y consecutiva, se recogieron los datos de las angioplastias electivas en el año 2008 que cumplieron los siguientes criterios de inclusión para realizarse en forma ambulatoria: acceso por vía radial o femoral usando dispositivo de cierre, lesiones tipo A y/o B, doble antiagregación>3 días, consentimiento informado, domicilio a menos de 1h de un centro hospitalario y tener cuidador principal. El alta precoz se realizó a las 7h del procedimiento, previa realización de ECG y determinación de enzimas cardiacas. El seguimiento se realizó a las 24h, a los 7 días y al mes.

Resultados. Cumplieron criterios de inclusión para ser ambulatorios 365 pacientes (41%) de todas las ICP programadas, y se dio el alta precoz a 285 (76%). De estos, la vía de acceso fue transradial en 259 (91%). Se trató un vaso en el 50% de los casos, dos vasos en el 33% y tres vasos en el 17%. Sólo se registraron complicaciones menores que fueron 1 reacción vasovagal y 9 reacciones alérgicas al contraste; ninguna requirió reingreso y no se registraron MACE en los seguimientos.

Conclusiones. La posibilidad de dar el alta precozmente (7h) tras una ICP es factible y, en casos seleccionados, segura y eficaz, con muy bajo índice de complicaciones mayores y menores.

Pronóstico y prevalencia de anomalías coronarias congénitas en pacientes mayores de 35 años con síndrome coronario agudo sin elevación ST de alto riesgoRoberto Martín-Reyesa, Raúl Morenoa, Luis Calvo Orbea, Guillermo Galeote Garcíaa, Ángel Sánchez-Recaldea, Santiago Jiménez Valeroa, David Dobarroa, Alejandro Sáeza, Elsa Prietob, Jorge Álvarezb, Ignacio Plazab, Esteban López de Sáa, José María Mesaa y José Luis López Sendóna

aÁrea del Corazón. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

bServicio de Cardiología. Hospital Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España.

Introducción y objetivos. La prevalencia de las anomalías coronarias congénitas (ACC) oscila entre el 0,1 y el 9% de la población joven (< 35 años) que presenta muerte cardiaca súbita y/o síndrome coronario agudo. La verdadera prevalencia de estas anomalías en pacientes«mayores»(> 35 años), con síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) de alto riesgo aún no ha sido estudiada. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de ACC en pacientes de edad>35 años con SCASEST de alto riesgo ingresados en nuestra unidad coronaria (UC) y valorar el pronóstico intrahospitalario y en el seguimiento (1–5 años) en este grupo de pacientes.

Métodos. Estudio observacional retrospectivo de 540 pacientes ingresados en UC entre marzo de 2004 y diciembre de 2008 con diagnóstico de SCASEST de alto riesgo, definido como alteraciones del ST y/o elevación de troponinas. Se revisaron 540 angiografías. Se analizaron características demográficas, factores de riesgo cardiovascular y función ventricular.

Resultados. De las 540 angiografías revisadas, 15 pacientes (2,77%) (media de edad, 75 años; el 54% mujeres; todos con función ventricular izquierda normal) presentaban ACC que se resumen según la clasificación de Rigatelli: 8 (53,3%) con salida anómala de la arteria en el seno contralateral, 6 (40%) con arteria dual y 1 (6,6%) con arteria única. Sólo 3 pacientes presentaban lesiones coronarias no significativas. No se registraron muertes ni reinfartos en el seguimiento de los pacientes con ACC.

Conclusiones. La incidencia de ACC en pacientes mayores de 35 años con SCASEST es del 2,7%, y la ACC más frecuente es la salida anómala de una arteria del seno de Valsalva contralateral. El pronóstico intrahospitalario y en el seguimiento en nuestra serie es favorable.

Recurrencia a 2 años de ictus criptogénico en pacientes sometidos a cierre de foramen oval permeable con dispositivo AmplatzerRoberto Martín-Reyesa, Raúl Morenoa, Luis Calvo Orbea, Guillermo Galeote Garcíaa, Ángel Sánchez Recaldea, Santiago Jiménez Valeroa, David Dobaroa, Alejandro Sáeza, Agustín Loechesb, Carlos Escobarb, Ignacio Plazab, José María Olivera, Esteban López de Sáa, José María Mesaa y José Luis López Sendóna

aÁrea del Corazon. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España.

bServicio de Cardiología. Hospital Infanta Sofia. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España.