Palabras clave

La comunicación interventricular (CIV) constituye la cardiopatía congénita más frecuente. El cierre espontáneo de los defectos pequeños se produce antes de los 3 años de edad en cerca del 45% de los pacientes. Sin embargo, en aquellos en los que el defecto es de mayor tamaño, se plantea la necesidad de un tratamiento corrector. El cierre quirúrgico ha demostrado excelentes resultados1,2. El cierre percutáneo es una técnica reciente, que podría representar una alternativa mecánica de menor agresividad e incomodidad para el paciente. El objetivo de este artículo es analizar nuestra experiencia inicial en 15 pacientes con CIV en los que se intentó el cierre percutáneo.

MÉTODOS

Pacientes

Entre febrero de 2004 y febrero de 2005 hemos intentado el cierre percutáneo de CIV en 15 pacientes. Cuatro de ellos (26%) presentaban una localización en el septo muscular y 11 (73%) eran perimembranosas (en 3 de ellos con aneurisma del septo asociado). Siete pacientes eran lactantes (edad media 12 ± 2,4 meses) con clínica de disnea, retraso ponderal (peso medio, 7,9 ± 1,9 kg) y sudoración con las tomas. De los 8 adultos, 4 presentaban infecciones respiratorias de repetición, uno presentó un accidente isquémico cerebral y 3 estaban asintomáticos. Un lactante presentaba una estenosis pulmonar asociada con la CIV que fue dilatada con buen resultado en un procedimiento previo. Un adulto con CIV subaórtica presentaba asociado un foramen oval permeable (FOP), con clínica previa de accidente isquémico transitorio por embolismo paradójico. En el mismo procedimiento, ambos defectos fueron cerrados con sendos dispositivos de Amplatz.

Cateterismo diagnóstico

El procedimiento se realizó bajo anestesia general y monitorización transesofágica. Previamente se realizó un estudio hemodinámico derecho e izquierdo. Además se efectuó una ventriculografía izquierda en 2 proyecciones, OAI 30°-craneal 40° y OAI 70°-craneal 20°. Seguidamente, se realizó la medición angiográfica y ecográfica del tamaño del defecto.

Fase terapéutica

Se seleccionó un dispositivo de diámetro entre 2 y 3 mm mayor que el diámetro del defecto medido por ecografía transesofágica. Se estableció un circuito arteriovenoso con guía de intercambio. La estrategia del circuito varió de acuerdo con la localización del defecto:

- CIV muscular (n = 4): desde ventrículo izquierdo, con un catéter mamario se introdujo una guía de Terumo que se hizo pasar al ventrículo derecho a través de la CIV, avanzándola hasta la arteria pulmonar. Sobre la guía se avanzó el catéter mamario hasta este vaso, se retiró la guía de Terumo y se introdujo otra guía larga de intercambio (260 cm) de 0,35 pulgadas, cuyo extremo fue capturado con un lazo introducido por vena yugular. Posteriormente la vaina del oclusor de Amplatz de CIV muscular se introdujo por vía yugular hasta el ventrículo izquierdo, donde se deshizo el circuito para introducir la prótesis.

- CIV perimembranosa (n = 11): se realizó el mismo proceso pero con captura de guía e introducción de la vaina por la vena femoral. En ambos casos la vaina se introdujo por vía venosa para acceder al ventrículo izquierdo. Una vez acoplado el dispositivo (Amplatz de CIV perimembranosa), se comprobó angiográfica y ecocardiográficamente su correcta colocación antes de soltarlo. En los casos de CIV subaórtica también se realizó una aortografía para comprobar la ausencia de compromiso de las sigmoideas aórticas antes de la suelta.

Tras el procedimiento todos los pacientes fueron tratados con dalteparina subcutánea durante un mes y aspirina durante 6 meses, así como profilaxis antibiótica durante 2 semanas para la prevención de endocarditis. Se efectuó un seguimiento estrecho con frecuentes llamadas telefónicas y revisión clínica a los 3, 6 y 12 meses.

RESULTADOS

Los principales datos basales y de procedimiento quedan reflejados en la tabla 1. La tabla 2 muestra los resultados inmediatos. Se consiguió la implantación correcta del dispositivo en 12 de los 15 pacientes (80%). En los 3 restantes no se pudo estabilizar el dispositivo, que fue retirado por precaución sin incidencias. Se produjo un cierre completo del defecto en 11 de los 12 pacientes con implante satisfactorio (figs. 1 y 2). En la mayoría (8/12), el cierre angiográfico fue completo de forma inmediata. En ninguno de los pacientes con CIV subaórtica que recibieron implante se vio afectada la función valvular aórtica (fig. 2). La presión arterial pulmonar disminuyó de forma significativa en aquellos pacientes en los que estaba elevada. La relación de flujos se acercó a 1 tras el cierre en todos los pacientes.

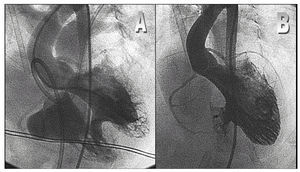

Fig. 1. A: ventriculografía izquierda en proyección OAI 30-craneal 40° en la que se observa una CIV muscular de 7 mm. B: la misma proyección tras el cierre del defecto con dispositivo Amplatz de 10 mm, que quedó correctamente posicionado y sin cortocircuito residual.

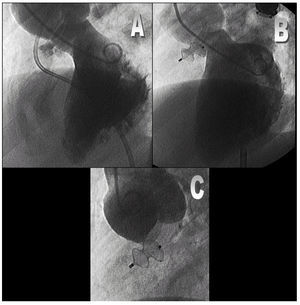

Fig. 2. Estudio angiográfico de un paciente de 20 años con CIV subaórtica. A: ventriculografía izquierda en proyección OAI 70°-craneal 20° observándose CIV subaórtica con aneurisma. B: la misma proyección tras el cierre, con buen resultado posterior. C: aortografía posterior, donde no se observa regurgitación aórtica y se puede apreciar la posición correcta del oclusor (marca radioopaca en posición opuesta a sigmoideas), así como la ausencia de compromiso de sigmoideas aórticas.

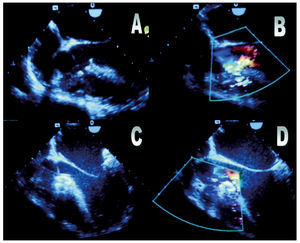

No hubo complicaciones mayores ni embolismo del dispositivo. En 2 pacientes se produjeron algunos trastornos del ritmo o de la conducción (ritmo nodal y bloqueo de rama izquierda) tras el implante, que resultaron transitorios. La figura 3 muestra las imágenes ecocardiográficas de una CIV subaórtica cerrada con éxito inmediato. Tras el cierre, la evolución clínica fue favorable en todos los pacientes, pero especialmente en el grupo de los lactantes con insuficiencia cardiaca, que mostraron una mejoría clínica y ganancia de peso significativas.

Fig. 3. Estudio ecográfico del mismo paciente (fig. 2). A y B corresponden a estudio 2D y con Doppler color en el que se observa la CIV y una pequeña membrana subaórtica. Tras el procedimiento (C y D) se aprecia la correcta disposición del dispositivo sin apreciarse cortocircuito residual por color, así como la desaparición de la membrana.

El peso medio de los lactantes tratados pasó de 7,5 ± 2,5 a 13,4 ± 7 kg. Después de un seguimiento medio de 9,2 ± 3,6 meses no hubo complicaciones embólicas ni endocarditis, y todos los pacientes tratados se encuentran asintomáticos.

En el último estudio eco-Doppler transtorácico, todos los pacientes tratados mostraban un cierre completo. La función valvular aórtica no se vio afectada a medio plazo en los pacientes con implante subaórtico.

DISCUSION

El cierre percutáneo de la comunicación interventricular es una técnica reciente, que parece minimizar los riesgos y está aportando excelentes resultados. En los últimos años se ha ido desarrollando esta técnica percutánea y se han publicado diferentes series en pacientes a los que se efectuó cierre percutáneo de forma satisfactoria3-16. En pacientes sintomáticos es necesaria la corrección, y el tratamiento percutáneo se muestra como una alternativa cuando es posible. En pacientes asintomáticos mayores de 3 años sin repercusión hemodinámica, en los que el cierre espontáneo es excepcional, ha habido discrepancias sobre si tratar o no quirúrgicamente, por los riesgos que conlleva la cirugía. Sin embargo, algunas series indican una mayor morbimortalidad en los pacientes que no se corrigen17,18. Este grupo de pacientes podría considerarse en principio como candidato a cierre percutáneo. La aparición de arritmias inmediatas y/o tardías como los trastornos de conducción y bloqueos auriculoventriculares representan una complicación potencial del cierre percutáneo, al igual que ocurre tras la cirugía (incidencia de más del 40% de bloqueo de rama derecha en algunas series quirúrgicas con ventriculotomía derecha, que suelen ser transitorios)19. Sin embargo, aunque se precisan series mayores, la incidencia de estos trastornos tras el cierre percutáneo parece menor.

Han sido varios los dispositivos de cierre utilizados previamente3,5,6. Sin embargo, su uso se ha ido abandonando desde la llegada del dispositivo de Amplatz, que ha demostrado importantes ventajas respecto a los otros usados previamente9-18.

En nuestra serie inicial, en el 80% de los casos se consiguió el cierre sin complicaciones mayores y con buena evolución al seguimiento. Estos resultados son similares a los publicados por otras series. Sin embargo, la experiencia es aún pequeña y el seguimiento en meses es reducido como para poder extraer conclusiones definitivas. Los resultados iniciales son prometedores e indican que, en un futuro próximo, muchos de estos defectos podrán ser tratados de forma percutánea.

Correspondencia: Dr. J. Suárez de Lezo.

AININCAR. Apto. 2031. 14080 Córdoba. España.

Correo electrónico: grupo_corpal@arrakis.es

Recibido el 12 de mayo de 2005.

Aceptado para su publicación el 3 de noviembre de 2005.