Es necesario tener más información sobre el grado de control de la hipertensión arterial en las mujeres. El objetivo de este estudio es analizar el control de presión arterial y los factores asociados al mal control en hipertensas asistidas en atención primaria.

MétodosEstudio transversal y multicéntrico que incluyó a mujeres de edad ≥ 65 años con diagnóstico establecido de hipertensión arterial. La medición de la presión arterial se realizó siguiendo normas estandarizadas, calculando la media aritmética de dos tomas sucesivas. Se consideró que había buen control cuando el promedio era < 140/90mmHg en general y < 130/80mmHg en pacientes con diabetes mellitus.

ResultadosSe incluyó a 4.274 hipertensas; media de edad, 73,6±6,1 años. El 29,8% (intervalo de confianza del 95%, 28,4-31,1%) presentaba buen control de presión arterial sistólica y diastólica. El 67,6% estaba en terapia combinada (el 46,3 dos fármacos y el 21,7% tres o más). La lesión de órgano diana más frecuente fue la hipertrofia ventricular izquierda (33,8%) y la enfermedad clínica asociada más prevalente, la insuficiencia cardiaca (19%). Se observaron diferencias significativas según control de la presión arterial en todos los factores de riesgo cardiovascular, lesión órgano diana y enfermedad clínica asociada (p<0,01). La menor antigüedad de la hipertensión arterial, el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad > 115mg/dl, la glucohemoglobina ≥ 7%, la monoterapia y la obesidad fueron las variables que más se asociaron con mal control (p<0,0001).

ConclusionesSólo 3 de cada 10 hipertensas de edad ≥ 65 años tenían controlada óptimamente su hipertensión arterial. El mal control se relacionó principalmente con un diagnóstico de hipertensión arterial más reciente.

Palabras clave

La hipertensión arterial (HTA) es un importante factor de riesgo cardiovascular (FRCV) y un poderoso indicador de riesgo para la supervivencia. Se estima que en la población general de España la prevalencia es de aproximadamente un 35% en mayores de 18 años y alcanza al 68% de los mayores de 60 años1. La distribución por edades tiene una tendencia creciente, con importantes variaciones por sexos, y las prevalencias son más elevadas en las mujeres a partir de los 55 años de edad2. La HTA constituye la primera causa de accidente cerebrovascular y una de las principales de cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca3. También en las mujeres la enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en nuestro país4.

A pesar de que las enfermedades vasculares, y principalmente las enfermedades coronarias, se siguen considerando una dolencia característica de los varones, el papel de estas enfermedades es diferente según el sexo5; así, por ejemplo, el riesgo de insuficiencia cardiaca en relación con la HTA es mayor en mujeres que en varones6 y en la actualidad presentan mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad que los varones7. El hecho de que muchos médicos sigan considerando la ECV una enfermedad principalmente de varones puede deberse a que los factores de riesgo coronario están más presentes en ellos y que las mujeres son incluidas con menos frecuencia en los ensayos clínicos8. Recientemente, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) ha promovido el programa «Women at Heart» con el objetivo de potenciar la investigación y la educación en el campo de las ECV9. En este sentido, un análisis de los registros de la Sección de Hipertensión Arterial de la Sociedad Española de Cardiología, que incluyó a más de 50.000 pacientes hipertensos (el 45% mujeres), concluye que las mujeres implicadas en los diferentes estudios tienen un peor perfil de riesgo que los varones; además, hay diferencias en el enfoque diagnóstico y terapéutico que podrían justificar, al menos en parte, el peor pronóstico de la ECV en las mujeres10.

Estos datos, agregados al escaso control de la HTA mostrado por las encuestas procedentes de la práctica clínica de atención primaria (AP) en nuestro país11, 12, tanto en varones como en mujeres, justifican acciones dirigidas a mejorar los conocimientos generales sobre los FRCV en las mujeres y, más específicamente, el control y el tratamiento de la HTA.

El objetivo principal del estudio MERICAP es conocer la prevalencia de insuficiencia cardiaca oculta o no reconocida, según criterios clínicos de Framingham, en mujeres hipertensas mayores de 65 años que acudían a consultas de AP13. Uno de los objetivos secundarios, motivo del presente trabajo, es conocer el grado de control de la presión arterial (PA) en la población incluida y determinar los factores asociados.

MétodosSe diseñó un estudio transversal y multicéntrico en pacientes diagnosticadas de HTA y atendidas en el ámbito de la AP del sistema sanitario español en condiciones de práctica clínica habitual. El cálculo del tamaño muestral se estableció según el objetivo principal del estudio (conocer la prevalencia de insuficiencia cardiaca oculta o no reconocida según criterios clínicos de Framingham en mujeres hipertensas de edad ≥ 65 años).

Un tamaño muestral de 4.235 pacientes proporcionaría una precisión del ±1,5% para estimar la proporción de mujeres hipertensas de 65 o más años que presentaran insuficiencia cardiaca oculta con un intervalo de confianza (IC) del 95%. Suponiendo un 15% de pacientes no válidas para el análisis, el número de pacientes a reclutar ascendió hasta aproximadamente 4.982.

El trabajo de campo se realizó entre junio y diciembre de 2007, con la participación de 1.066 médicos de familia, en una proporción en consonancia con el peso poblacional de cada provincia, que seleccionaron por muestreo consecutivo a un máximo de 5 pacientes cada uno.

Los criterios de inclusión fueron: mujeres de edad ≥ 65 años con diagnóstico de HTA que otorgasen su consentimiento por escrito para participar en el estudio. Se excluyó a aquellas con diagnóstico de HTA obtenido recientemente (últimos 6 meses). El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Clínico de Barcelona.

En un cuestionario cumplimentado por el médico a partir de los datos reseñados en la historia clínica, se registraron las siguientes variables:

Datos de los pacientesSe registraron variables sociodemográficas14, FRCV, lesión de órgano diana y ECV asociada de acuerdo con las directrices de las Sociedades Europeas de HTA y Cardiología (ESH/ESC)15. Se consideró lesión de órgano diana la presencia de hipertrofia ventricular izquierda por ECG (Sokolow-Lyon > 38 mm; Cornell > 2.440mm×ms) y/o ecocardiografía (índice de masa ventricular izquierda ≥ 110g/m2), deterioro en la función renal (creatinina sérica entre 1,2 y 1,4mg/dl), microalbuminuria (30-299mg/24 h; > 20-199mg/l; cociente albúmina/creatinina > 30-299mg/g) y filtrado glomerular (MDRD [Modification of Diet in Renal Disease] simplificada)<60ml/min/1,73 m2. Se diagnosticó obesidad cuando el índice de masa corporal era ≥ 30; obesidad abdominal cuando su perímetro abdominal era > 88cm15, dislipemia si presentaba un colesterol total > 190mg/dl o colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) > 115mg/dl o cifras de lipoproteínas de alta densidad (HDL) bajas (< 46mg/dl) o de triglicéridos > 150mg/dl15, y diabetes mellitus si tenía registrada en la historia clínica esa condición. La presencia de síndrome metabólico se diagnosticó según criterios del Adult Treatment Panel III (ATP-III) del National Cholesterol Education Program16. Se definió como fumadora a toda persona que hubiera fumado durante el último mes al menos un cigarrillo al día17 y como no sedentaria, a la mujer que andaba activamente media hora al día o hacía deporte al menos tres veces a la semana18. La bioquímica sérica se obtuvo de la historia clínica y sólo se realizó analítica en el laboratorio local, según procedimientos habituales de la práctica clínica, si la previa era de más de 6 meses de antigüedad.

Datos de la presión arterialLa medida de PA se realizó siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial19, practicando al paciente, después de que permaneciera 5 min en reposo, dos mediciones separadas 2 min en sedestación y obteniendo la media aritmética de ambas. En caso de encontrar diferencias ≥ 5 mmHg entre las dos mediciones, se procedía a realizar una tercera. Para la medición de la PA, se utilizó un esfigmomanómetro de mercurio o aneroide calibrados recientemente o un dispositivo electrónico automático. Se consideró buen control de la HTA (control óptimo) cuando la PA sistólica (PAS) y la PA diastólica (PAD), media aritmética de las dos mediciones efectuadas en la visita, eran<140 mmHg y<90 mmHg, respectivamente (< 130/80mmHg para diabéticas).

Datos del tratamiento antihipertensivoSe registraron la clase y el número de subgrupos terapéuticos de antihipertensivos utilizados en el tratamiento de la HTA, así como tratamientos para otras condiciones (diabetes mellitus, dislipemia y ECV asociada).

Calidad de los datosLos datos debían ser recogidos por el investigador mediante el cuaderno de recogida de datos. La base de datos incluía rangos y reglas de coherencia interna, para garantizar un control de calidad de los datos.

Análisis estadísticoTodos los análisis se realizaron a partir de una única muestra de pacientes valorables que incluyó a todas las pacientes que cumplían los criterios de selección. Para los análisis relacionados con la variable principal (grado de control), se consideró a las pacientes valorables con datos sobre la variable principal.

Los resultados se expresaron como frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, y como media±desviación estándar para las cuantitativas. Se calculó el IC del 95% para las siguientes variables de interés: control de la PA, control de PAS, control de PAD, y para las odds ratio (OR) del modelo de regresión, asumiendo normalidad y utilizando el método exacto para proporciones pequeñas20. Para la comparación de subgrupos de pacientes, se utilizaron para las variables cuantitativas pruebas paramétricas (t de Student o ANOVA) o no paramétricas (Mann-Whitney o Kruskal-Wallis), según características propias de las variables en estudio, y para las variables cualitativas, se realizó la prueba de la χ2.

Se consideró significativo un valor de p<0,05. Para determinar qué variables se asociaban con mal control de la HTA (PA ≥ 140 y/o ≥ 90mmHg) se utilizó el método de regresión logística no condicional Enter. Las variables candidatas fueron: edad (menor de 75 años/75 años o más), obesidad, FRCV (tabaquismo, sedentarismo, obesidad abdominal, diabetes mellitus, dislipemia, antecedentes familiares de ECV, lesiones de órgano diana, enfermedades clínicas asociadas, antigüedad de la HTA), parámetros analíticos (glucohemoglobina [HbA1c], colesterol total, cLDL, creatinina, filtrado glomerular) y tratamiento antihipertensivo (monoterapia/terapia combinada). El criterio de selección de las variables fue la significación estadística en el análisis bivariable respecto al control de la PA, así como la significación estadística comunicada por otros autores previamente (tabaquismo, antecedentes familiares de ECV y ECV)21, 22. El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SAS (versión 9.1.3).

ResultadosDescripción de la muestraSe evaluó un total de 5.047 encuestas, de las que se rechazaron 773 (15,3%) por incumplir el protocolo o presentar datos incoherentes o incompletos, resultando la muestra final de 4.274 pacientes. El 61,1% de las pacientes tenía menos de 75 años; el 33,1%, entre 75 y 84 años y el 5,8%, 85 o más años. Al 69,4% de las pacientes se les había diagnosticado la HTA hacía más de 5 años. En la Tabla 1 se reflejan las características clínicas más relevantes de las pacientes incluidas. Los FRCV más prevalentes fueron sedentarismo (67,3%), dislipemia (62,4%), obesidad abdominal (54,9%) y diabetes mellitus (38,6%). La lesión de órgano diana más frecuente fue la hipertrofia ventricular izquierda (33,8%) y la enfermedad clínica asociada más prevalente, la insuficiencia cardiaca (19%).

Tabla 1. Características clínicas de las pacientes incluidas

| Características principales | |

| Edad (años) | 73,6±6,1 |

| Índice masa corporal | 29,6±4,8 |

| Perímetro abdominal (cm) | 96,3±14 |

| PAS clínica (mmHg) | 143,3±15,9 |

| PAD clínica (mmHg) | 82,7±10 |

| Factores de riesgo cardiovascular | |

| Antecedentes familiares de ECV precoz | 743 (17) |

| Diabetes mellitus | 1.665 (38,6) |

| Tabaquismo | 415 (9,6) |

| Dislipemia | 2.688 (62,4) |

| Obesidad abdominal | 1.944 (54,9) |

| Sedentarismo | 2.904 (67,3) |

| Síndrome metabólico | 1.718 (40,2) |

| Lesión de órgano diana | |

| Hipertrofia ventricular izquierda | 1.456 (33,8) |

| Deterioro de la función renal (creatinina, 1,2-1,4 mg/dl) | 689 (16) |

| Microalbuminuria | 717 (16,6) |

| Enfermedad clínica asociada | |

| Cardiopatía isquémica | 770 (17,9) |

| Enfermedad cerebrovascular | 550 (12,8) |

| Insuficiencia cardiaca | 812 (19) |

| Enfermedad renal (creatinina > 1,4 mg/dl) | 346 (8) |

| Arteriopatía períferica | 578 (13,4) |

| Retinopatía avanzada (grado III/IV) | 174 (4) |

| Tratamiento antihipertensivo | |

| Monoterapia | 1.388 (32,4) |

| Combinación de dos o más fármacos | 2.886 (67,6) |

| Parámetros analíticos | |

| Glucosa (mg/dl) | 116,5±35,6 |

| HbA1c (%) en diabetes mellitus | 7±1,2 |

| Colesterol total (mg/dl) | 216,3±38,5 |

| cLDL (mg/dl) | 131,5±33,9 |

| cHDL (mg/dl) | 53,5±14,2 |

| Creatinina (mg/dl) | 1±0,3 |

| Filtrado glomerular estimado (MDRD) | 62,3±20,2 |

ECV: enfermedad cardiovascular; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; HbA1c: glucohemoglobina; MDRD: Modification of Diet in Renal Disease; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

Los datos expresan media±desviación estándar o n (%).

El 32,4% de las pacientes recibía monoterapia antihipertensiva, y los antihipertensivos más utilizados eran los diuréticos (52,8%), los antagonistas del receptor AT1 de la angiotensina II (ARA-II) (51,4%) y los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) (33,6%). El 46,3% utilizaba combinaciones de dos fármacos, de las que las más frecuentes eran diurético más ARA-II (40%) y diurético más IECA (35,2%). El 38% de las mujeres llevaban tratamiento antiagregante y el 57,9% recibía estatinas.

Valores de la presión arterialLa PAS media fue de 143,3±15,9mmHg y la PAD media, 82,7±10mmHg. Se observaron diferencias significativas entre los grupos de menos de 75 años (144/84,2mmHg), 75 a 84 años (142,4/80,9mmHg) y de 85 o más años (140,5/77,6mmHg) (p<0,0001) para PAS/PAD, respectivamente.

Control de la hipertensión arterialEl 29,8% (IC del 95%, 28,4-31,1%) presentó buen control de PAS y PAD; el 32,8% (IC del 95%, 31,3-34,2%), sólo de PAS, y el 56,8% (IC del 95%, 55,3-58,3%) únicamente de PAD. El porcentaje de pacientes diabéticas con la PA controlada fue del 11,9% (IC del 95%, 10,3-13,4%).

En la Tabla 2 se describen las características clínicas de los pacientes controlados y no controlados. Las pacientes con la PA no controlada presentaron porcentajes mayores de FRCV, lesión de órgano diana y enfermedades clínicas asociadas que las pacientes controladas, con diferencias significativas para todas ellas (p<0,001), excepto la cardiopatía isquémica. Del mismo modo, las mujeres con mal control presentaban valores superiores de glucemia, colesterol total, cLDL y creatinina y menores de cHDL (p<0,001). No se encontraron diferencias entre ambos grupos en los tratamientos farmacológicos antihipertensivos (monoterapia o terapia combinada), antiagregantes o hipolipemiantes.

Tabla 2. Características clínicas de las pacientes con buen y mal control de la hipertensión arterial

| Buen control (n=1.272) | Mal control (n=3.002) | p | |

| Edad (años) | 74,1±6,4 | 73,2±5,9 | < 0,001 |

| IMC | 29,2±4,6 | 29,8±4,9 | < 0,0001 |

| Obesidad (IMC ≥ 30) | 452±35,5 | 1.307±43,5 | < 0,0001 |

| Perímetro abdominal (cm) | 95,3±13,7 | 97±14,1 | < 0,001 |

| PAS clínica (mmHg) | 129±7,7 | 152,7±12,5 | < 0,0001 |

| PAD clínica (mmHg) | 76,3±7,4 | 87±9,1 | < 0,0001 |

| Glucosa (mg/dl) | 102,9±25,6 | 123,6±39,7 | < 0,0001 |

| HbA1c (%) en diabetes mellitus | 6,9±1,2 | 7,1±1,2 | < 0,01 |

| Colesterol total (mg/dl) | 210,1±38,7 | 220,8±39,6 | < 0,0001 |

| cLDL (mg/dl) | 126,8±32,9 | 135±34,4 | < 0,0001 |

| cHDL (mg/dl) | 54,8±14,6 | 52,8±14,1 | 0,0001 |

| Creatinina (mg/dl) | 1±0,3 | 1,1±0,3 | < 0,0001 |

| Antigüedad de la hipertensión (< 5 años) | 323 (25,4) | 829 (27,6) | NS |

| Antecedentes familiares de ECV precoz | 205 (16,1) | 538 (17,9) | 0,001 |

| Diabetes mellitus | 198 (15,6) | 1.467 (48,9) | < 0,0001 |

| Tabaquismo | 127 (7,5) | 284 (11) | < 0,0001 |

| Dislipemia | 728 (57,2) | 1.960 (65,3) | 0,0001 |

| Obesidad abdominal | 621 (48,8) | 1.799 (59,9) | < 0,0001 |

| Sedentarismo | 1.096 (64,4) | 1.808 (70,3) | < 0,0001 |

| Síndrome metabólico | 219 (17,2) | 1.600 (53,3) | < 0,0001 |

| Hipertrofia ventricular izquierda | 498 (29,2) | 948 (36,9) | < 0,0001 |

| Filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73 m2 | 533 (41,9) | 1.463 (48,7) | < 0,0001 |

| Microalbuminuria | 238 (14) | 474 (18,4) | 0,0001 |

| Enfermedad coronaria | 320 (18,8) | 440 (17,1) | NS |

| Enfermedad cerebrovascular | 190 (11,2) | 356 (13,8) | 0,0003 |

| Insuficiencia cardiaca | 351 (20,6) | 450 (17,5) | 0,0108 |

| Enfermedad renal (creatinina > 1,4 mg/dl) | 118 (6,9) | 226 (8,8) | 0,0285 |

| Arteriopatía períferica | 159 (9,3) | 411 (16) | < 0,0001 |

| Retinopatía avanzada (grado III/IV) | 50 (2,9) | 123 (4,8) | 0,0027 |

| Tratamiento con monoterapia | 547 (32,1) | 841 (32,7) | NS |

| Tratamiento con combinaciones de dos fármacos antihipertensivos | 746 (43,8) | 1.151 (44,8) | NS |

| Tratamiento con combinaciones de tres o más fármacos antihipertensivos | 385 (24,1) | 538 (22,5) | NS |

ECV: enfermedad cardiovascular; cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; HbA1c: glucohemoglobina; IMC: índice de masa corporal; NS: diferencia no significativa; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

Los datos expresan media±desviación estándar o n (%).

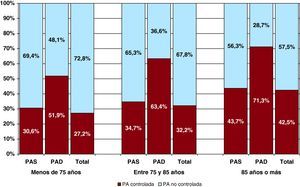

Se observaron diferencias significativas en los porcentajes de pacientes controladas según la edad de la paciente (Figura 1) y que esta influía favorablemente en el control de la PA (p<0,001). Al analizar por separado ambos componentes de la PA (Figura 1), se observó que el porcentaje de pacientes con PAS o PAD controlada aumentaba con la edad a partir de los 75 años (p<0,001).

Figura 1. Porcentaje de pacientes con presión arterial total controlada y porcentaje de pacientes con presión arterial sistólica y presión arterial diastólica controlada por intervalos de edad. Buen control de la PA: PAS < 140mmHg y PAD < 90mmHg (PAS < 130mmHg y PAD < 80mmHg en pacientes diabéticos). PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

En la Tabla 3 se describen las principales características clínicas según grupos etarios; las pacientes de más edad presentaban mayores porcentajes de lesión de órgano diana, enfermedad clínica asociada y utilización de combinaciones de fármacos antihipertensivos (p<0,01).

Tabla 3. Principales características clínicas de las pacientes según grupos etarios

| < 75 años (n=2.610) | 75-84 años (n=1.408) | ≥ 85 años (n=256) | p | |

| Hipertrofia ventricular izquierda | 835 (32) | 519 (36,9) | 90 (36,4) | < 0,01 |

| Microalbuminuria | 398 (15,2) | 267 (19) | 46 (18,6) | < 0,01 |

| Enfermedad coronaria | 432 (16,6) | 275 (19,5) | 52 (21,1) | 0,02 |

| Enfermedad cerebrovascular | 258 (9,9) | 238 (16,9) | 49 (19,8) | < 0,0001 |

| Insuficiencia cardiaca | 469 (17,3) | 268 (19,1) | 51 (21) | < 0,0001 |

| Enfermedad renal (creatinina > 1,4 mg/dl) | 154 (5,9) | 155 (11) | 35 (14,2) | < 0,0001 |

| Arteriopatía períferica | 358 (13,2) | 186 (13,7) | 26 (10,5) | NS |

| Retinopatía avanzada (grado III/IV) | 90 (3,4) | 71 (5) | 11 (4,5) | 0,04 |

| Tratamiento con monoterapia | 953 (36,5) | 362 (25,7) | 68 (27,5) | < 0,0001 |

| Tratamiento con combinaciones de dos fármacos antihipertensivos | 1.113 (42,6) | 663 (47,1) | 119 (48,2) | < 0,01 |

| Tratamiento con combinaciones de tres o más fármacos antihipertensivos | 500 (19,2) | 362 (25,7) | 59 (23,9) | < 0,0001 |

NS: no significativo.

Los datos expresan número total de individuos que presentaron criterios de definición de la variable y porcentaje para las variables cualitativas.

Se efectuó un ajuste simultáneo de las variables incluidas en el estudio asociadas al mal control de PA mediante un modelo de regresión logística binaria, con un nivel de significación bilateral del 0,05 para todos los tests estadísticos. En la Tabla 4 se exponen las variables resultantes del modelo final. Las variables que mostraron mayor asociación independiente con mal control de la HTA fueron la antigüedad de la HTA < 5 años (OR=1,8), cLDL > 115mg/dl (OR=1,5), HbA1c ≥ 7% (OR=1,5), antecedentes familiares de ECV (OR=1,4), monoterapia (OR=1,4) y obesidad abdominal (OR=1,3).

Tabla 4. Variables asociadas al mal control de la hipertensión arterial en la población total a

| OR (IC del 95%) | p b | |

| Menos de 5 años de antigüedad de la HTA | 1,823 (1,435-2,317) | < 0,0001 |

| cLDL > 115 | 1,577 (1,28-1,944) | < 0,0001 |

| HbA1c ≥ 7% | 1,573 (1,274-1,943) | < 0,0001 |

| Antecedentes familiares de ECV | 1,469 (1,126-1,915) | 0,0046 |

| Monoterapia | 1,448 (1,147-1,829) | 0,0019 |

| Obesidad abdominal | 1,337 (1,087-1,645) | 0,006 |

cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; ECV: enfermedad cardiovascular; HbA1c: glucohemoglobina; HTA: hipertensión arterial; IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio.

a Regresión logística multivariable, método Enter (control de la hipertensión arterial): presión arterial sistólica y presión arterial diastólica ≥ 140 y/o ≥ 90mmHg.

b Prueba de la χ2 de Wald.

También se calculó el área bajo la curva para el mal control de la PA, y se observó un valor de 0,635. Mediante el estadístico bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, se estudió la calibración del modelo de regresión logística; se observó un valor no significativo (χ2=3,9062; p=0,8655) y se lo consideró un modelo con buen ajuste.

Se analizaron las interacciones de las variables observadas para la obesidad abdominal y la monoterapia, menos de 5 años de antigüedad de la HTA y los antecedentes familiares, la monoterapia y los antecedentes familiares. El criterio de información de Akaike fue igual que para el modelo sin interacciones, se observó un valor mínimo en las correlaciones y las estimaciones de los parámetros no mostraron cambios, por lo que se desestimó introducir estas interacciones en el modelo final.

DiscusiónLos resultados del estudio MERICAP, realizado en una amplia muestra de mujeres hipertensas españolas de edad ≥ 65 años y tratadas farmacológicamente, muestran que el control óptimo de la HTA se alcanza en el 29,8% de las pacientes asistidas en AP. Como en otros estudios23, 24, el control de la PAD (56,8%) es muy superior al de la PAS (32,8%).

El estudio incluye una muestra homogénea, de características sociodemográficas y clínicas muy similares a la de otros estudios25, 26, que presumiblemente refleja a la población hipertensa de 65 o más años que acude a los centros de salud.

Por lo que sabemos, hasta la fecha ningún estudio había valorado particularmente el grado de control de la HTA en población femenina asistida en AP en España. Este hecho puede ser de especial relevancia, dadas las diferencias existentes entre varones y mujeres en la presentación de la ECV en general y en las características clínicas, la prevalencia de FRCV, la realización de pruebas diagnósticas y el tratamiento farmacológico en particular10. Por otra parte, como es el deseo de los editores de revistas biomédicas27, presentamos datos específicos de la población femenina que pretenden dar a conocer la magnitud del problema en mujeres mayores de 64 años, sobre todo en ancianas, de las que, como es conocido, disponemos de poca información sobre el control y el manejo de la HTA.

Reconociendo las diferencias metodológicas existentes entre estudios realizados con pacientes de ambos sexos, nuestros resultados confirman el escaso grado de control de la HTA observado en encuestas previas en la práctica clínica de AP en nuestro país23, 24, 28. Específicamente, en población mayor de 64 años los estudios PRESCAP24, 25 mostraron que sólo 3 de cada 10 hipertensos tienen adecuadamente controlada la PA, datos que coinciden con nuestros hallazgos. Estos resultados son ligeramente superiores a los encontrados en encuestas poblacionales realizadas en España29 y otros países30, 31, aunque hay que reseñar que estos estudios incluyen población general con muchos pacientes con HTA no conocida y no tratados.

Diferentes estudios aportan información sobre diferencias en las características clínicas y grado de control de la HTA según el sexo de los pacientes. En general se puede afirmar que las mujeres hipertensas incluidas en los diferentes estudios tienen un perfil de riesgo cardiovascular menos favorable que el de los varones, con peor control de cifras tensionales a pesar de recibir más tratamiento antihipertenisvo10. Así, en el estudio PRESCAP21, que incluyó a 10.358 pacientes (el 53,7% mujeres), se observó que había diferencias apreciables entre mujeres y varones en el grado de control de la PA (el 39,7 frente al 42,6%; p=0,001), la coexistencia de FRCV (sedentarismo, obesidad, obesidad abdominal y síndrome metabólico) y el tratamiento antihipertensivo que recibían los pacientes. En individuos con alto riesgo, el estudio VIIDA32, que incluyó a 3.962 pacientes (el 47,6% mujeres), mostró que entre los pacientes mal controlados (77,6%) había más mujeres (el 42 frente al 48,9%; p=0,001), y los principales predictores de mal control fueron el sexo femenino, la diabetes mellitus y la obesidad. En la misma línea con los resultados anteriores están los aportados por el estudio CINTHIA33, que incluyó a 2.024 pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria; en él se observó que la tasa de control de la HTA en las mujeres era inferior (30,5%) a la de los varones (44,9%) y se constató asimismo un peor perfil lipídico y más coexistencia de diabetes mellitus en las mujeres.

Como era de esperar, la PAD disminuía con la edad, mientras que, a diferencia de otros estudios que incluyeron a pacientes de ambos sexos25, 26, 34, 35, la PAS también se reducía con la edad, lo que propicia diferencias en el control según grupos etarios. De este modo, el grado de control aumentaba con la edad a partir de los 75 años, lo que determina que, en general, a mayor edad se encuentre mejor grado de control de la HTA. En estos hallazgos puede haber influido la elevada prevalencia de lesión de órgano diana y ECV asociada en la población incluida, especialmente insuficiencia cardiaca y enfermedad coronaria, condiciones clínicas que obligan a tratar más intensamente a los pacientes. En el caso de la insuficiencia cardiaca, el tipo de disfunción ventricular (sistólica o diastólica), no analizada en este estudio, pudo condicionar diferencias de PA entre grupos. Por otra parte, las pacientes de más edad llevaban más tratamiento con combinaciones de antihipertensivos.

El grado de control de la HTA entre las mujeres diabéticas sigue siendo bajo y semejante al descrito por estudios previos12, 23 que han considerado buen control en esta población cuando las cifras de PA son < 130/80mmHg. Aunque con el diseño del presente estudio no se puede establecer relaciones concluyentes en cuanto a los determinantes de mal control, observamos que este se relacionó principalmente con una menor antigüedad de la HTA, mal control lípidico y de HbA1c, antecedentes de ECV, tratamiento con monoterapia y obesidad abdominal, factores ya conocidos como generadores de mal control15, 19, 21, 22.

La mayoría de las pacientes seguía un régimen terapéutico de combinaciones (67,6%), porcentaje similar al observado en otros estudios sobre ancianos25, 26, 34, 35, sin diferencias significativas en el uso de asociaciones de dos o más fármacos antihipertensivos entre controlados y no controlados. Este hallazgo ya ha sido descrito previamente32 y puede obedecer a la dificultad en conseguir el control en fases avanzadas de la enfermedad o por mal cumplimiento terapéutico, factor que, como se sabe, es muy frecuente en una enfermedad crónica y asintomática como la HTA.

Al analizar los subgrupos terapéuticos utilizados en el tratamiento de la HTA en las mujeres incluidas en el estudio MERICAP, el más utilizado fue el de los diuréticos, seguido de los ARA-II y los IECA, datos que concuerdan con otros estudios28, 34, 36 y con las recomendaciones de alguna guía37 que aconseja utilizar los diuréticos tiacídicos como primer escalón terapéutico, ya sea en monoterapia o combinados. Por otra parte, la elevada prevalencia de insuficiencia cardiaca puede haber influido en la pauta terapéutica recomendada.

LimitacionesLas limitaciones de este estudio son las propias de cualquier estudio observacional que no permite la aleatorización de médicos y pacientes y establecer una relación causa-efecto entre las asociaciones encontradas. Además, la medición de algunas variables se realizó una sola vez (peso, talla, perímetro abdominal) o varias veces en una visita (PA) con la técnica disponible en consulta (no validada para todos los investigadores), la analítica no se realizó centralizadamente y no se valoró el incumplimiento terapéutico como causa de mal control. La elevada prevalencia de insuficiencia cardiaca, superior a la de cardiopatía isquémica, puede deberse a un sesgo de selección fundamentado en el objetivo principal del estudio (detección de insuficiencia cardiaca oculta en población hipertensa). Aunque estas limitaciones no permiten generalizar estrictamente los resultados a la población hipertensa femenina española de 65 o más años, creemos que el tamaño de la muestra analizada, la selección consecutiva de un máximo de 5 pacientes por médico y la metodología de los análisis realizados proporcionan fortaleza al estudio y sus resultados pueden ser razonablemente representativos del grupo de mujeres hipertensas asistidas en AP.

ConclusionesLos resultados del estudio MERICAP, realizado únicamente en mujeres, indican que sólo 3 de cada 10 hipertensas de edad ≥ 65 años tratadas y atendidas en AP tienen controlada óptimamente su HTA. Las pacientes con la PA no controlada presentaron mayores porcentajes de FRCV, lesión de órgano diana y ECV asociada que las pacientes con buen control de la PA. La menor antigüedad de la HTA, el cLDL > 115mg/dl y la HbA1c ≥ 7% fueron las variables que más se asociaron con el mal control.

Conflicto de interesesEl estudio se ha realizado con una beca no condicionada de Laboratorios Almirall S.A.

Agradecimientos

Agradecemos su colaboración a todos los médicos de AP que han participado en el estudio MERICAP por proporcionar los datos necesarios para su realización.

Recibido 24 Noviembre 2010

Aceptado 29 Abril 2011

Autor para correspondencia: Tallafoc del Ferro 11, 46012 Valencia, España. jllisterric@gmail.com