Palabras clave

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de muerte en nuestro país1, y destacan especialmente, la cardiopatía isquémica(CI) y la enfermedad cerebrovascular (EC)2,3. Aunque la mortalidad por algunas ECV ha mostrado una tendencia decreciente en los países desarrollados, confirmada en nuestro país, su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, entreotras razones debido al aumento de la esperanza devida de la población y las mejoras en su tratamientoy su prevención2,4.

Las ECV tienen un origen multifactorial, aunquedestacan5 los factores de riesgo cardiovascular(FRCV), relativamente bien conocidos en nuestropaís6. La epidemiología de las ECV debe abarcartanto la prevalencia, al tratarse de enfermedadescrónicas, como la incidencia, especialmente importante debido a las mejoras en la prevención primaria, como por ejemplo el control de los FRCV7, para confirmar si, además de la mortalidad2,4, disminuye su incidencia.

Sin embargo, los estudios prospectivos sobre laincidencia de ECV en nuestro país son escasos. Ninguno de ellos ha estudiado de manera integral lasprincipales ECV, abordando sobre todo la incidencia de CI. Disponemos, por ejemplo, del estudiode Manresa8, realizado en varones de 30-59 años, yel estudio de Marín et al9 en mayores de 25 años.No obstante, gran parte del riesgo cardiovascularcorresponde a otras ECV como la EC y la arteriopatía periférica (AP) de las extremidades inferiores10. En el caso de la insuficiencia cardiaca, suepidemiología se conoce todavía menos y su incidencia es creciente11 debido a la mayor esperanza devida y el mejor pronóstico de la CI.

El objetivo del presente trabajo es estudiar la incidencia de CI, EC, AP e insuficiencia cardiaca mediante un estudio de cohortes de base poblacionalrealizado en dos centros de salud de la ciudad deBarcelona, España.

MÉTODOS

Tipo de estudio y selección de los pacientes

Se realizó un estudio de cohortes prospectivo, basado en un estudio descriptivo transversal sobre laprevalencia de FRCV y ECV12 que sirvió comopunto de partida para el estudio de cohortes. Sellevó a cabo en dos centros de salud de atención primaria de la ciudad de Barcelona, con una poblaciónbastante heterogénea respecto al nivel socioeconómico, alta frecuentación y 35.275 historias clínicasal inicio del estudio. El Comité de Ética Local (Fundación Jordi Gol i Gurina) aprobó el estudio.

Se seleccionó a los participantes mediante muestreo aleatorio simple a partir de la población atendida, pues es un método preferible en atención primaria13, y se incluyó a los pacientes libres de ECVentre 35 y 84 años de edad de los dos centros (población diana) que aceptaron participar en el estudio. Se excluyó a las personas con neoplasiasavanzadas, demencias y enfermedades con expectativa de vida menor de 1 año.

Recogida de los datos

Se realizó mediante un protocolo estandarizado,tras realizar una prueba piloto con 20 protocolospara detectar errores de diseño y entrenar a los médicos que realizaron el estudio, que no eran necesariamente los asignados a los pacientes. Dicho protocolo no se modificó en el seguimiento. Paracomprobar la concordancia entre los encuestadoresy un patrón de referencia (revisión consensuada), serevisaron 120 protocolos con el seguimiento finalizado. El periodo de estudio abarca de junio de 1998a junio de 2008. La recogida de la información sebasó en el estudio descriptivo inicial12, la revisiónbianual de la historia clínica (tanto en papel hasta2003 como informatizada a partir de ese año), la revisión de los informes de alta hospitalarios, elexamen de pruebas diagnósticas (electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, cateterismos, índicetobillo/brazo, eco-Doppler, resonancias magnéticas,tomografías computarizadas y otras pruebas deimagen) y la revisión de los análisis sanguíneos ymedicación habitual. Se contactó con los médicosresponsables de los pacientes y telefónicamente conlos pacientes sin visitas los últimos 12 meses. Encaso de personas fallecidas en el seguimiento, se cotejaron los datos con el Registro de Mortalidad deCataluña cuando la causa de muerte no estaba claramente establecida.

Variables basales al inicio del seguimiento

Se estudiaron edad (años); sexo; consumo de tabaco, codificado en fumador, no fumador y ex fumador14; colesterol total y colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL) (mg/dl); diagnósticode hipercolesterolemia, codificada dicotómicamente(punto de corte, 250 mg/dl)15; tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia; presión arterial sistólica y diastólica (mmHg); hipertensión arterial,clasificando a los pacientes en hipertensos (tambiénse incluyó en esta categoría a los que tomaban fármacos antihipertensivos) y no hipertensos15; tratamiento farmacológico de la hipertensión; diabetesmellitus, con los criterios de la American DiabetesAssociation adoptados por la Sociedad Españolade Medicina Familiar y Comunitaria16 (se incluyótambién como diabéticos a los pacientes tratadoscon insulina o antidiabéticos orales); glucohemoglobina (%); tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus; índice de masa corporal, calculadodividiendo el peso en kilogramos (medido con unabalanza previamente calibrada con el paciente descalzo) por el cuadrado de la talla en metros, medidoen las mismas condiciones mediante un estadiómetro; y obesidad (índice de masa corporal ≥ 30)14.

Enfermedades cardiovasculares duranteel seguimiento

Sólo se consideró el primer episodio de cualquiera de las siguientes ECV:

1. Infarto agudo de miocardio, si constaba en uninforme de alta hospitalario con marcadores de necrosis, mortal o no mortal, informe necrópsico ocódigos CIE9 410-414, 429.9 y 798 y códigos CIE10I20 a I25, I46.1 y R96 en el certificado de defunción17.

2. Angina, si la clínica era compatible con o sincambios electrocardiográficos durante el episodio,más prueba de esfuerzo, gammagrafía o coronariografía positivas.

3. Ictus, en forma de clínica compatible (déficitfocal) con tomografía computarizada o resonanciamagnética confirmatorias, mortal o no mortal, informe necrópsico o códigos CIE9 430-434 a 436-438(excluyendo 437.4-437.8) y códigos CIE10 I60 aI64, I67, I688 y I690-I698 en el certificado de defunción18.

4. Accidente isquémico transitorio si el pacientepresentaba un episodio isquémico focal de duración< 24 h, reversible y sin déficit neurológico permanente tras su finalización, con tomografía computarizada o resonancia magnética que excluyese infartocerebral18, y en la que constase en un informe dealta hospitalario la valoración de un neurólogo.

5. AP en los siguientes supuestos19: claudicaciónintermitente en forma de clínica compatible (dolora la deambulación en extremidades inferiores quemejora con el reposo) más arteriografía o eco-Doppler diagnósticos o índice tobillo/brazo < 0,9;dolor en reposo en extremidades inferiores no atribuible a otras causas más arteriografía o eco-Doppler diagnósticos o índice tobillo/brazo < 0,9; amputación de extremidades inferiores o de cualquierparte de la pierna o el pie, úlceras isquémicas o gangrena de cualquier parte de la pierna o el pie atribuibles a un déficit isquémico.

6. Insuficiencia cardiaca, cuando el paciente presentaba clínica de disnea, fatiga o edemas maleolares, evidencia objetiva de deterioro cardiaco enelectrocardiograma o radiografía de tórax compatible20, más ecocardiograma con disfunción ventricular o fracción de eyección < 40%.

Análisis estadístico

Se realizó mediante el paquete SPSS y los programas EPIDAT y CIA. La concordancia entre losencuestadores y el patrón de referencia se estudiómediante el estadístico kappa y el coeficiente de correlación intraclase (valores > 0,8 se consideraronbuena concordancia). Las medias se compararonmediante la t de Sudent-Fisher y las proporciones,mediante la prueba de la χ2, utilizando las pruebascorrespondientes si no se cumplían sus condicionesde aplicación. La diferencia por sexos en la incidencia de las ECV se estudió mediante el log-ranktest. Como medidas de incidencia, se calcularon lastasas brutas de incidencia cada 100.000 personas/año de observación (estratificadas por edad y sexo)y las tasas estandarizadas, mediante el método directo, utilizando la población europea21 y la población mundial como referencia22, con los estratos deedad 35-49, 50-64 y 65-84 años. Asimismo se calculó el riesgo cardiovascular basal en los pacientesde 35-74 años mediante las ecuaciones de Framingham-Wilson23 y calibrada REGICOR (Registre GIroní del COR)24. Se adoptó un nivel de significación α < 0,05 en todos los casos.

RESULTADOS

De las 2.248 personas del estudio descriptivo inicial, se excluyó a 702 por estar fuera del intervalode edad y a 132 por ECV previas. De las 1.414 restantes, 349 no disponían de la totalidad de los datosbasales de los FRCV, 58 declinaron participar en elseguimiento del estudio y 76 se perdieron durante elseguimiento (sin diferencias significativas en edad ysexo respecto a las que completaron el seguimiento),con lo que el estudio se completó en 931 personas.El estudio de la concordancia obtuvo valores > 0,8 del estadístico kappa y el coeficiente de correlaciónintraclase en todas las variables del estudio.

Las características de la población estudiada sedetallan en la tabla 1. Se observaron diferencias significativas por sexos: en varones, superior proporción de fumadores, ex fumadores y diabéticos. Lasmujeres tuvieron mayor prevalencia de hipercolesterolemia, hipertensión arterial, hipertensión en tratamiento farmacológico y obesidad. Cuantitativamente, las mujeres tuvieron cifras más elevadas decolesterol total y cHDL. También se hallaron diferencias en las categorías de colesterol total, cHDL ehipertensión arterial (tabla 1).

Presentaron alguna ECV durante el seguimiento126 personas, con una incidencia acumulada del13,5% (intervalo de confianza [IC] del 95%, 11,3%-15,7%). La ECV más frecuente fue la CI, con una incidencia acumulada del 6,1% (IC del 95%,4,7%-7,9%), seguida de la EC (4,3%; IC del 95%,3,4%-6,2%), la insuficiencia cardiaca (3%; IC del95%, 2%-4,3%) y la AP (1,9%; IC del 95%,1,2%-3%).

El riesgo cardiovascular basal de CI a 10 años fuedel 14,4% con la ecuación de Framingham-Wilsony del 6,2% con REGICOR. Con respecto a la verdadera proporción de CI observada (6,1%), Framingham-Wilson sobrestimó el riesgo de manerasignificativa (p < 0,001), mientras que REGICORno presentó diferencias significativas (p > 0,05).

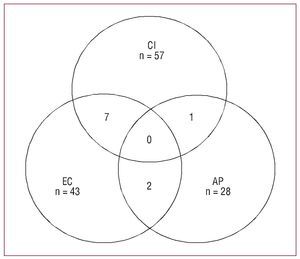

En la figura 1, se representa la superposición delas ECV estudiadas, y destaca sobre todo la producida entre la CI y la EC.

Fig. 1. Superposición de la cardiopatía isquémica (CI), enfermedad cerebrovascular (EC) y arteriopatía periférica de las extremidades inferiores (AP).

En las tablas 2-5 se detallan las tasas brutas yajustadas de incidencia cada 100.000 habitantes y año en las ECV estudiadas por estratos de edad,sexo y en el total de los sujetos.

En la CI (tabla 2), la incidencia acumulada en eltotal de casos fue algo superior en el infarto agudode miocardio respecto a la angina y aumentó conla edad, especialmente en el caso de la angina. Enlos mayores de 65 años se concentró el 54,4% de loscasos de CI (incidencia acumulada, 9,6%), en mayorproporción en la angina (68%). Por sexos se observó una superior incidencia de infarto agudo demiocardio en varones (5 veces superior; log-ranktest, p < 0,0001), sin diferencias por sexos en la angina (log-rank test, p = 0,6494).

En la EC (tabla 3), la incidencia acumulada fuesuperior en el ictus respecto al accidente isquémicotransitorio. El ictus tuvo una tendencia crecientepor edad, tanto en varones como en mujeres, no tanclara en el accidente isquémico transitorio. La ECafectó sobre todo a los pacientes de edad ≥ 65 años,el 67,4% de los casos (incidencia acumulada, 8,9%),sobre todo a expensas del ictus (74,2%). Las mujeres tuvieron mayor incidencia de ictus, sin significación estadística (log-rank test, p = 0,2015), mientras que las cifras fueron similares en el caso delaccidente isquémico transitorio (log-rank test,p = 0,9121).

Respecto a la AP (tabla 4), la incidencia acumulada aumentó con la edad, el 55,6% de los casos enpersonas de edad ≥ 65 años (incidencia acumulada,3,1%), aunque en el caso de las mujeres esta tendencia no fue tan acusada. Tampoco se hallaron diferencias de incidencia por sexos (log-rank test,p = 0,9309).

Por último, en el caso de la insuficiencia cardiaca(tabla 5), el patrón fue similar al caso anterior: aumento de la incidencia con la edad (el 53,6% de loscasos en pacientes con edad ≥ 65 años, con una incidencia acumulada del 4,6%), menor tendencia aeste aumento en mujeres y similar incidencia porsexos (log-rank test, p = 0,9597).

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio muestran quela incidencia de las ECV va más allá de la CI. Laincidencia de EC, aunque es menor que la de la CI,sigue representando una importante proporción delas ECV. Es destacable la incidencia de insuficiencia cardiaca, tercera causa de ECV, que posiblementeaumentará su impacto las próximas décadas. Lamayor incidencia se produce en los mayores de 65años, especialmente en el caso de la EC. Por sexos,sólo hemos hallado diferencias significativas en elcaso del infarto agudo de miocardio. En general, seconfirma que la incidencia de las ECV estudiadas esinferior respecto a otros países desarrollados.

Comparación con otros estudios

La CI sigue predominando en varones, aunque aexpensas del infarto agudo de miocardio, ya que laincidencia de angina en mujeres fue similar. En eltrabajo de Tomàs i Abadal et al8, en varones de30-59 años la tasa bruta de incidencia de infartoagudo de miocardio cada 100.000 habitantes/año fue de 499; en la misma franja etaria de nuestro estudio sería de 457/100.000 habitantes/año, similar aaquélla e inferior a la de otros países25. El estudiode Marín et al9, sin revisar certificados de defunción, mostró unas tasas brutas de incidencia cada100.000 habitantes/año (población de 35-84 años)de 402 en varones y 125 en mujeres en el infartoagudo de miocardio; y de 402 en varones y 345 enmujeres en la angina, inferiores también a las deotros países23. En nuestro trabajo, la incidencia deinfarto agudo de miocardio fue algo superior en varones y similar en mujeres, mientras que en anginalas cifras son más elevadas en ambos sexos en el estudio de Marín et al9. El grupo REGICOR ha estudiado las tendencias del infarto agudo de miocardioen la provincia de Girona26, con unas tasas cada100.000 habitantes/año, ajustadas para la poblaciónmundial de 35-64 años, de 200 en varones y de 31en mujeres, incidencia excepcionalmente baja, sobretodo en mujeres.

Respecto a la incidencia de EC en España, el trabajo de Caicoya et al27 estudió la incidencia de ECsin accidentes isquémicos transitorios, con tasas deincidencia inferiores a nuestros resultados (132 y 61casos/100.000 habitantes/año en varones y mujeresrespectivamente). López-Pousa et al28, en poblaciónrural de Girona, hallaron una tasa bruta por100.000/habitantes año de 174 para el ictus y de 64para el accidente isquémico transitorio. El estudiode Alzamora et al29 mostró unas tasas ajustadas(población europea) para ictus isquémico en varones y mujeres de 165 y 115/100.000 habitantes/año respectivamente, algo inferiores a las de nuestrotrabajo y con mayor incidencia en varones. Un reciente estudio multicéntrico30 ha mostrado la variabilidad entre países de Europa, con unas tasas ajustadas (población europea) en Menorca de 116 y 66casos/100.000 habitantes/año en varones y mujeresrespectivamente. En esos trabajos26-30 no se revisaron los certificados de defunción, fenómeno quepodría explicar que nuestras cifras sean algo máselevadas.

Con respecto a la incidencia de AP, no conocemos estudios publicados en España, aunque hayalgunos estudios poblacionales de prevalencia31-33. La incidencia ha sido algo más alta en mujeres,aunque el bajo número de casos de AP por sexosobliga a interpretar este resultado con precaución.Es destacable que los casos de AP silente, diagnosticada mediante un índice tobillo/brazo < 0,9, sonbastantes más que los de las formas sintomáticas dela enfermedad32-33. La incidencia de las formas sintomáticas parece ser inferior a la incidencia de CI yEC, coincidendo con las cifras de prevalencia12.

Disponemos de algunos trabajos34,35 sobre prevalencia de insuficiencia cardiaca, sin datos sobre incidencia. Los trabajos más recientes34 indican una prevalencia de un 6-8% en mayores de 45 años; lainsuficiencia cardiaca se sitúa, pues, como la terceraECV. El aumento de la esperanza de vida, la mayorsupervivencia de los pacientes con CI y la crecienteprevalencia de hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus harán que la insuficiencia cardiacasuponga un problema sanitario de primera magnitud36, pues se trata de una causa muy frecuente deingreso hospitalario de mayores de 65 años37.

La superposición de ECV se ha producido sobretodo entre la CI y la EC. No se ha estudiado la superposición con la insuficiencia cardiaca porque seorigina frecuentemente por la CI. Dado que la CI yla EC han sido las ECV más frecuentes y con mássuperposición, parece razonable el abordaje delriesgo cardiovascular basado en dichas ECV, queademás comparten FRCV. Es deseable que en el futuro se desarrollen funciones de riesgo cardiovascular propias que consideren estas ECV38.

Características y limitaciones del estudio

El estudio se ha desarrollado en dos centros desalud docentes, con más de 10 años de funcionamiento y fuerte implantación. Es poco probable quela población no haya sido atendida en algún momento y no exista historia clínica en los centros. Dehecho, más del 80% de los usuarios asignados segúnel censo a un centro de salud pasan por las consultas en un año39.

Puede haber habido sesgos de selección. La amplia cobertura poblacional y la selección aleatoriatienden a minimizar este sesgo, aunque los resultados no son directamente extrapolables a la población española, ya que no se cubre una zona geográfica más amplia. Como es habitual, la participaciónde mujeres ha sido mayor7,9,32-34, debido a la mayorproporción de mujeres en la franja de edad de 35-84años y posiblemente por la mayor disponibilidad omotivación a participar. Por ello, las tasas de incidencia se han calculado por sexos.

Para evitar los sesgos de información, se realizóla prueba piloto para entrenar a los encuestadores yse verificó la concordancia de los datos, con excelentes resultados. También se utilizaron criterios estrictos respecto a los puntos de corte de las variables cuantitativas y la definición de variables y seminimizaron las pérdidas de información medianteel contacto con médicos y pacientes. La incidenciade las ECV puede estar subestimada, especialmenteen el accidente isquémico transitorio y, en menormedida, la angina, la AP y la insuficiencia cardiaca,debido a que los pacientes pueden no acudir a losservicios sanitarios y por la dificultad de su diagnóstico. Tampoco se ha dispuesto de indicadoressocioeconómicos, que pueden tener un papel destacado en la epidemiología de las ECV. La recogida de la información fue satisfactoria, aunque una limitación fue no realizar entrevistas presenciales enel seguimiento. Las pérdidas de seguimiento fueronbajas por la proximidad a los pacientes y la ampliacobertura de los centros de salud. La baja incidencia en algunas de las ECV estudiadas ha originado amplios intervalos de confianza en las tasas,aunque la precisión de la estimación ha sido buena(< 2%) en el caso de las incidencias acumuladas.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente trabajo han mostradoque las ECV suponen un problema de salud con importante incidencia. Se confirma que el riesgo cardiovascular va más allá de la CI y hay que considerarotras ECV como la EC y la AP, además de la insuficiencia cardiaca, que ha mostrado una incidenciapreocupante y aumentará debido a la mejor esperanzade vida y la mayor supervivencia tras un infarto2.

Las ECV afectan sobre todo a personas de edadavanzada, lo que dificulta el cálculo del riesgo cardiovascular, puesto que las funciones38 sólo lleganhasta los 74 años (Framingham y calibrada REGICOR) o hasta los 65 años (SCORE), lo que esaún más preocupante, dado que la mayor parte decasos de CI y sobre todo de EC (cuya mortalidadestá incluida en SCORE) se han presentado en mayores de 65 años. De hecho, en el presente estudiose confirma la validez de la función calibrada REGICOR en la CI, ya que lo predicho por la función(el 6,2% de casos de CI a 10 años) no difiere significativamente de lo observado realmente (6,1%).

Es necesaria una estrategia integral de prevenciónde las ECV. Para ello es preciso abordar en primerlugar la prevención, el control y el tratamiento delos FRCV, con el objetivo de reducir la incidenciade ECV. En segundo lugar, realizar una correctavaloración del riesgo cardiovascular de los pacientesmediante el uso de funciones validadas en nuestromedio38. Y en tercer lugar, realizar un tratamientoprecoz, adecuado e intensivo de las ECV cuandoaparecen38.

AGRADECIMIENTOS

A los residentes de Medicina Familiar y Comunitariaque han colaborado en el estudio.

ABREVIATURAS

AP: arteriopatía periférica de las extremidadesinferiores.

CI: cardiopatía isquémica.

EC: enfermedad cerebrovascular.

ECV: enfermedades cardiovasculares.

FRCV: factores de riesgo cardiovascular.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

Correspondencia: Dr. J.M. Baena Díez.

Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM).

Dr. Aiguader, 88. 08003 Barcelona. España.

Correo electrónico: jbaena@imim.es

Recibido el 24 de diciembre de 2009.

Aceptado para su publicación el 6 de mayo de 2010.