Palabras clave

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) es una de las principales causas de mortalidad, morbilidad y gasto sanitario. Además, es una de las áreas de la medicina en la que en los últimos 25 años se ha llevado a cabo un mayor esfuerzo de investigación clínica, en particular ensayos clínicos cuyos resultados han determinado las actuales recomendaciones de tratamiento farmacológico del síndrome. El bloqueo del sistema renina-angiotensina con inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y el uso de bloqueadores beta son en la actualidad los pilares más sólidos del tratamiento farmacológico de pacientes con ICC con el objetivo de prolongar su vida, mejorar su calidad y reducir la necesidad de hospitalizaciones de causa cardiovascular; según las recomendaciones de las guías de práctica clínica deben incluirse, salvo contraindicaciones formales, en la estrategia terapéutica de pacientes con disfunción ventricular asintomática e ICC en sus distintas fases evolutivas1-5. En el estudio RALES, los antagonistas de los receptores de la aldosterona (en concreto espironolactona) han demostrado, asociados con IECA, un beneficio similar a este grupo de fármacos y bloqueadores beta en pacientes con ICC evolucionada6, y los resultados de los ensayos clínicos recientes con antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) indican que estos compuestos deben administrarse en pacientes con intolerancia a los IECA y podría contemplarse su uso combinado con IECA y bloqueadores beta en pacientes que los toleren7,8.

El empleo de diuréticos de asa constituye la base del tratamiento sintomático de pacientes con ICC y, aunque no disponemos de estudios pronósticos a largo plazo, deben incluirse en el esquema terapéutico de pacientes con ICC para aliviar la sintomatología congestiva; en este sentido, el tratamiento digitálico ha demostrado mejorar la situación clínica de los pacientes; asimismo, en el estudio DIG, el uso de digoxina se acompañó de una reducción de las hospitalizaciones totales y las debidas a empeoramiento de la ICC9.

Este conjunto de datos procede de estudios en pacientes con ICC y función sistólica (FS) deprimida; sin embargo, la información terapéutica en pacientes con ICC y FS conservada es mucho más limitada y se carece de ensayos clínicos que aporten una adecuada evidencia clínica respecto al planteamiento de su tratamiento farmacológico. En este sentido, las actuales guías de práctica clínica10,11 en ICC son muy especulativas al referirse al tratamiento de este importante grupo de pacientes, que en la actualidad representan el 30-50% de los pacientes hospitalizados por ICC12. Incluso se sugiere que la estrategia terapéutica podría ser la misma en ambos patrones fisiopatológicos de ICC.

Aunque en nuestro país se dispone de datos que nos indican la situación del tratamiento farmacológico de pacientes con ICC13-17, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios, se trata de estudios transversales, y la información sobre este tipo de tratamiento en pacientes con ICC y FS conservada es escasa.

El objetivo de nuestro estudio fue analizar la evolución del patrón de prescripción de fármacos en pacientes hospitalizados por ICC, con FS conservada y deprimida, en el servicio de cardiología de un hospital universitario en los últimos 12 años, y valorar el impacto de la evidencia científica en la práctica clínica.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes estudiados

En el presente estudio se ha incluido a todos los pacientes que entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2002 han ingresado de forma consecutiva en el servicio de cardiología de un hospital terciario por ICC definida según los criterios modificados de Framingham18 (criterios mayores: disnea paroxística nocturna, ortopnea, crepitantes pulmonares, ingurgitación venosa yugular, tercer ruido cardíaco, signos radiológicos de congestión pulmonar y cardiomegalia; criterios menores: disnea de esfuerzo, edemas periféricos, hepatomegalia y derrame pleural; el diagnóstico se consideraba positivo cuando aparecían reunidos al menos 2 criterios mayores, o bien 1 criterio mayor y 2 menores) y en los que se ha podido valorar la fracción de eyección (FE) ecocardiográficamente en el momento del ingreso que causó la inclusión en el estudio. En los casos de reingresos sólo se ha considerado el primero que coincidiera con el período estudiado.

Variables analizadas

Se evaluaron los datos demográficos y de la situación clínica, los resultados de las pruebas complementarias y el tratamiento prescrito en el alta. En el estudio ecocardiográfico, el punto de corte para la definición de ICC con FS deprimida se estableció en un valor de la FE < 50%. Los datos ecocardiográficos (ECO) recogidos corresponden a los obtenidos en el momento del ingreso. No se han considerado los resultados de la ECO del alta en este estudio.

La selección de los candidatos para ser incluidos en este análisis y la recogida de las variables fueron realizadas en el año 2003 por 2 cardiólogos con alto grado de experiencia en ICC, y para ello utilizaron los informes clínicos del servicio de cardiología.

La evolución de la prescripción de diferentes grupos farmacológicos se ha evaluado a partir del año 1995 de forma anual; sin embargo, debido a un número significativamente inferior de pacientes ingresados durante los primeros años del estudio, el período comprendido entre 1991 y 1994 se valoró de forma conjunta.

Análisis estadístico

Las variables dicotómicas se expresaron en porcentajes y fueron comparadas utilizando el test de la χ². Las variables continuas se expresaron como media ± desviación estándar. Se ha utilizado el modelo de regresión lineal para el cálculo de los valores de p de tendencia lineal. Los cálculos fueron realizados con el programa SPSS v. 11,5 y se consideraron estadísticamente significativos los valores de p < 0,05.

RESULTADOS

Características de la población de estudio

Se ha evaluado a un total de 1.252 pacientes, 767 varones (61,3%), con una edad media de 69,4 ± 11,7 años (tabla 1). En 616 (49,2%) pacientes se había diagnosticado una cardiopatía isquémica, 693 (55,4%) eran hipertensos y 335 (26,8%), diabéticos. En el momento del ingreso, el 70,4% (n = 881) de los pacientes se encontraba en clase funcional de New York Heart Association (NYHA) III o IV y el 33,9% (n = 424) presentaba fibrilación auricular. La FS estaba conservada en 498 enfermos (39,8%).

Evolución de la prescripción farmacológica en el grupo total

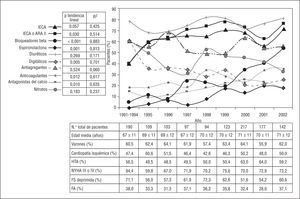

En general, la evolución de la prescripción de fármacos ha seguido 3 patrones bien diferenciados (fig. 1). Por un lado se encuentran los fármacos con una tendencia significativamente ascendente, representada sobre todo por los IECA, los ARA II, los bloqueadores beta y la espironolactona. El mismo comportamiento han mostrado los anticoagulantes y los antagonistas del calcio. En cambio, la prescripción de compuestos digitálicos ha presentado una tendencia descendente. Finalmente, los diuréticos, que son los fármacos más empleados en nuestros pacientes, los antiagregantes plaquetarios y los nitratos no han experimentado modificaciones estadísticamente significativas en cuanto a su empleo durante los 12 años de seguimiento.

Fig. 1. Evolución de la prescripción farmacológica entre el año 1991 y 2002 en pacientes con insuficiencia cardíaca. IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARA II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; HTA: hipertensión arterial; NYHA: clase funcional de la New York Heart Association; FS: función sistólica del ventrículo izquierdo; FA: fibrilación auricular; R2: representa la pendiente de la recta de evolución de la prescripción de fármacos.

Cabe destacar que los bloqueadores beta son los fármacos con una mayor pendiente positiva en la evolución de la prescripción (p de tendencia lineal < 0,001), ya que se ha pasado de su utilización en el 5,4% de los casos en los años 1991-1994 a su prescripción en más de la mitad de los pacientes (54,0%) con ICC que fueron dados de alta en el último año. En cuanto a la utilización de IECA o/y ARA II, se ha alcanzado el pico máximo en el año 1999 y se ha registrado su uso en el informe de alta del 78,0% de los enfermos; su evolución posterior ha sido prácticamente estable.

Evolución de la prescripción farmacológica en pacientes con ICC con FS conservada y deprimida

Entre las principales diferencias entre los grupos de FS conservada y deprimida destacan una edad más joven en el último de los grupos (67 frente a 73 años), así como una mayor prevalencia de cardiopatía isquémica (54 frente a 42%) y de clases funcionales de NYHA más avanzadas (73 frente a 66%) (tabla 1). La fibrilación auricular, por el contrario, era más frecuente en los pacientes con FS conservada (39 frente a 31%).

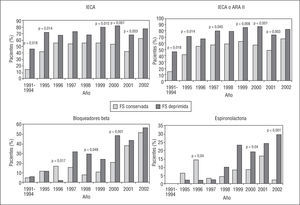

Se observó una tendencia totalmente paralela para el uso de IECA y ARA II en los grupos de FS conservada y deprimida, aunque su prescripción fue mayor en el último; en el año 2000 se alcanzó una diferencia estadísticamente más significativa entre ambos grupos cuando, además, se detectó una mayor diferencia en el empleo de bloqueadores beta y espironolactona, también superior en el grupo de FE < 50%. Sin embargo, hasta el año 1996, la prescripción de bloqueadores beta y espironolactona ha sido mayor en los pacientes con FS conservada, y esa diferencia fue significativa en ese año para ambos grupos farmacológicos (fig. 2).

Fig. 2. Evolución de la prescripción de fármacos indicados para la insuficiencia cardíaca en pacientes con esta enfermedad y función sistólica del ventrículo izquierdo conservada o deprimida (las diferencias estadísticamente significativas entre la prescripción de fármacos entre el grupo con función sistólica conservada y deprimida aparecen reflejadas con los correspondientes valores de p).

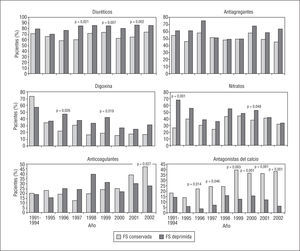

Los diuréticos y los antiagregantes plaquetarios son fármacos con una prescripción más constante durante los 12 años de seguimiento. Mientras el empleo de los diuréticos ha sido ligeramente superior en el grupo de FS deprimida, no se observaron diferencias en el uso de antiagregantes entre ambos patrones de disfunción ventricular.

La prescripción de nitratos, con excepción de los primeros 4 años, cuando su uso ha sido casi 3 veces superior en el grupo de FS deprimida, sigue un patrón paralelo entre ambos grupos, con un ligero predominio en los pacientes con disfunción sistólica pero que desaparece en los últimos 2 años.

El empleo de digoxina ha experimentado un descenso muy marcado en el grupo de FS conservada y ha pasado de un 73,9% en los años 1991-1994, cuando superaba al de la FS deprimida, a un 17% en el año 2002. Sin embargo, los pacientes con FE < 50% mostraron un patrón mucho más homogéneo durante los 12 años, aunque también con tendencia decreciente.

En la ICC con FS conservada se observó un aumento lineal en la prescripción de anticoagulantes desde el año 1997 que superó a la del grupo de FS deprimida a partir del 2000, alcanzando una diferencia significativa en el último año.

La utilización de antagonistas del calcio, a diferencia de todos los demás grupos farmacológicos citados con anterioridad, ha sido constantemente superior y casi siempre de forma significativa en los enfermos sin disfunción sistólica, con una tendencia creciente hasta el año 1999 y una posterior estabilización (fig. 3).

Fig. 3. Evolución de la prescripción de fármacos sin indicación de primera línea en la insuficiencia cardíaca en pacientes con esta enfermedad y función sistólica del ventrículo izquierdo conservada o deprimida (las diferencias estadísticamente significativas en la prescripción de fármacos entre el grupo con función sistólica conservada y deprimida aparecen reflejadas con los correspondientes valores de p).

DISCUSIÓN

En los 12 años de análisis de este estudio se han producido cambios considerables en el tratamiento farmacológico de pacientes con ICC que se reflejan en las recomendaciones de las guías de diferentes sociedades científicas, que constituyen la referencia para el empleo de dichos compuestos en la práctica clínica. Según nuestro conocimiento, éste es el primer estudio en el que se analiza en un importante grupo de pacientes y durante un largo período de observación la evolución del tratamiento farmacológico de pacientes con ICC con FS ventricular izquierda deprimida y, en particular, conservada. Destaca el paralelismo que se mantiene en la evolución del patrón de prescripción de la mayoría de los grupos farmacológicos en pacientes con ICC con FS conservada y deprimida, aspecto sobre el que disponemos de una información muy escasa.

La evolución en la prescripción de IECA se relacionó con la publicación de los resultados de los amplios ensayos clínicos que demostraron el beneficio clínico y pronóstico de estos compuestos en pacientes con ICC crónica e ICC y disfunci&oa cute;n ventricular postinfarto de miocardio1,2. Cabe destacar que, en los últimos años de observación, el empleo de IECA supera el 60% de los pacientes, proporción más alta que la comunicada en otros estudios realizados dentro y fuera de España, tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados13,19,20. Esta proporción se complementa con el empleo de ARA II. En conjunto, el bloqueo farmacológico del sistema renina-angiotensina con IECA o ARA II se aproxima en los últimos años al 80% de los pacientes, dato que nos indica una buena adecuación de las recomendaciones de las guías a nuestra práctica clínica. El patrón de disfunción (ICC, FS conservada o deprimida) se acompañó de diferencias significativas en la frecuencia de prescripción de IECA y ARA II, y fue superior en la ICC con disfunción sistólica. Sin duda, la extraordinaria evidencia científica con estos fármacos en este grupo de pacientes condiciona este hecho. Por otro lado, aunque en menor medida, el empleo de bloqueadores del sistema renina-angiotensina en pacientes con FS conservada ha sido muy frecuente, ya que casi el 70% de los enfermos los ha recibido en el alta en el año 2002. Este hecho puede justificarse por la eficacia antihipertensiva de estos fármacos y su capacidad para regresar la hipertrofia ventricular izquierda y la fibrosis, ya que un adecuado control de las cifras de presión arterial y la mejora de las alteraciones estructurales y funcionales cardíacas son elementos que se deben tener en cuenta para plantear la estrategia terapéutica de pacientes con ICC y FS conservada21. Por otro lado, datos recientes indican que estos compuestos podrían participar en la estabilidad eléctrica auricular y contribuir a mantener el ritmo sinusal22 que mejora el llenado ventricular, lo que favorecería el alivio de la congestión pulmonar23. El progresivo incremento en el empleo de espironolactona dista de las recomendaciones de las guías que, tras los resultados del estudio RALES, establecen que debería emplearse en pacientes con ICC avanzada (clases funcionales III/IV de la NYHA)6; aunque estos datos son similares a los referidos en otras publicaciones24,25, deberían hacernos reflexionar acerca de la necesidad de potenciar el empleo de un fármaco que posee una excelente relación coste-beneficio26.

En los últimos años hemos asistido a un importante incremento en la prescripción de bloqueadores beta que se corresponde con la publicación, en el año 1999, de los principales ensayos clínicos con estos compuestos en pacientes con ICC, y se ha alcanzado una prescripción del 50% de los pacientes en el último año de observación. En nuestra serie, el empleo de estos compuestos fue superior al observado en nuestro país16 y similar al referido en estudios en los que se incluye a pacientes hospitalizados de países de Europa y Norteamérica27. Debemos tener en cuenta que una significativa proporción de pacientes de edad avanzada con ICC no tolera el tratamiento con bloqueadores beta y, en muchos casos, durante la hospitalización hay dificultades para iniciar su administración, en particular en el grupo de pacientes que requirieron dosis elevadas de diuréticos. Sin embargo, creemos que deberíamos incrementar nuestros esfuerzos para incluir este tipo de compuestos en la mayor proporción posible de pacientes, ya que es posible que médicos no cardiólogos responsables de su seguimiento clínico tengan más dificultades para su instauración, lo que privaría a los pacientes de un importante beneficio en términos de cantidad y calidad de vida13,14,19. Aunque entre 1997 y 2000 su empleo ha sido mayor en los pacientes que presentaban FS deprimida, en los últimos 2 años su prescripción se ha igualado en ambos patrones de disfunción cardíaca. Es posible que las razones sean las mismas que en el caso de los IECA y los ARA II; además, debe tenerse en cuenta su efecto bradicardizante, que mejora las condiciones de llenado del corazón y puede contribuir a la estabilidad clínica de los pacientes.

El menor empleo de digoxina en los pacientes de nuestra serie parece que está muy influido por los resultados del estudio DIG, publicado en 1997, en el que se observa un efecto neutro de este compuesto sobre la mortalidad de pacientes con ICC.

Las actuales guías de práctica clínica no justifican el empleo de antagonistas del calcio en pacientes con ICC, contraindican el uso de verapamilo y diltiazem en pacientes con ICC y FS deprimida28,29, e indican que el empleo de dihidropiridinas de acción prolongada podría ser segura en pacientes con ICC que necesiten tratamiento adicional para el control de la angina o de las cifras de presión arterial. Los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos podrían ser útiles en pacientes con ICC y FS conservada debido a sus acciones bradicardizante, antianginosa y antihipertensiva21. Hemos observado un leve incremento en la frecuencia de uso de antagonistas del calcio que ha mostrado una ligera tendencia descendente en los últimos 3 años; por otro lado, su empleo fue estadísticamente más frecuente en pacientes con ICC y FS conservada.

Aunque es el primer estudio, según nuestro conocimiento, en el que se evalúa la prescripción de fármacos en pacientes con ICC a tan largo plazo, hay otras publicaciones nacionales en las que ésta se analiza durante períodos más cortos. Así, en el estudio realizado por Ojeda et al17 en el que, igual que en nuestro trabajo, se compara la prescripción de fármacos atendiendo al patrón de disfunción cardíaca (sistólica o diastólica), se observan unas tasas de utilización de IECA, ARA II y bloqueadores beta semejantes a las de nuestra serie. Sin embargo, la prescripción de espironolactona fue superior en su grupo, probablemente debido a una mayor prevalencia de pacientes que se encontraban en clases avanzadas de la NYHA. Por el contrario, la prescripción de fármacos con demostrada indicación en la ICC ha sido considerablemente inferior en una serie de 256 pacientes estudiados por Permanyer et al16, en la que un 54% de los pacientes recibió IECA o ARA II y tan sólo un 4% fue tratado con bloqueadores beta. Hay que tener en cuenta que en este estudio se incluyó a pacientes que en su mayoría fueron ingresados en servicios diferentes del de cardiología, lo que refleja cierta dificultad en los especialistas no cardiólogos para instaurar estos fármacos en el tratamiento de estos enfermos; este hecho también se ha reflejado en el estudio INCARGAL, en el que se analizó la influencia del servicio de ingreso sobre la utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos en pacientes ingresados por ICC14.

LIMITACIONES

El presente trabajo se limita a analizar la evolución de la prescripción de diferentes grupos farmacológicos en pacientes ingresados en el servicio de cardiología de un único centro, con unas características clínicas y de manejo específicas y diferentes de las de otros servicios y hospitales; por ello, la extrapolación de los resultados se debe hacer con cierta cautela.

Por otro lado, los resultados de nuestro estudio tan sólo reflejan el tratamiento farmacológico empleado en el momento del alta hospitalaria de los pacientes, y se desconoce la proporción de los que lo discontinuaron o iniciaron algún grupo farmacológico durante el seguimiento.

CONCLUSIONES

Hemos asistido a un incremento del empleo de fármacos con efecto probado sobre la mortalidad y morbilidad de pacientes con ICC; sin embargo, el empleo de bloqueadores beta y espironolactona es aún limitado en nuestro centro hospitalario. Hay una tendencia paralela, aunque ligeramente inferior en el grupo de FS conservada, en el empleo de fármacos con demostrados efectos beneficiosos en la ICC.

Es necesario desarrollar sistemas que nos permitan conocer las razones que justifican la disociación entre las recomendaciones de las guías y la práctica clínica, así como poner en marcha medidas de corrección. Estas estrategias tienen una especial relevancia, ya que la actitud de la medicina especializada hospitalaria ejerce una importante influencia en el seguimiento de los pacientes por otros colectivos médicos.

Correspondencia: Dr. J.R. González-Juanatey.

Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario.

A Choupana, s/n. 15706 Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Correo electrónico: jose.ramon.gonzalez.juanatey@sergas.es