Se presentan los resultados del análisis por sexos de los registros y estudios de la Sección de Hipertensión Arterial de la Sociedad Española de Cardiología realizados en los últimos 10 años en España (VIIDA, VALYCOR, VALOR, KORAL-CARDIO, CAROL, REFRACVAS, CLYDIA y PAMISCA). Estos registros incluyen aproximadamente a 50.000 pacientes, de los que el 45% son mujeres, y abarcan casi todo el espectro de la hipertensión arterial en los diferentes escenarios de la enfermedad cardiovascular. Aunque los estudios analizados tienen diferentes objetivos y, por lo tanto, distintos diseños, en conjunto presentan una gran similitud, por lo que sus resultados son comparables desde el punto de vista clínico. Del análisis general se puede concluir que las mujeres hipertensas incluidas en los diferentes estudios tienen un perfil de riesgo cardiovascular más desfavorable que el de los varones. Además, hay diferencias en el enfoque diagnóstico y terapéutico que podrían justificar, al menos en parte, el peor pronóstico de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. El grado de control de las cifras de presión arterial es pobre en nuestro país, tanto en varones como en mujeres. Todos estos datos pueden servir de base para desarrollar programas o acciones específicos para tratar de corregir esta situación.

Palabras clave

En los últimos años, la Sección de Hipertensión Arterial de la Sociedad Española de Cardiología ha llevado a cabo diversos registros en pacientes hipertensos con diferentes comorbilidades, para conocer fundamentalmente la prevalencia, las características clínicas y el grado de control, incluyendo siempre a pacientes atendidos en la práctica habitual. Aunque hay diferencias en el momento de realización, el ámbito y los diferentes aspectos evaluados, los resultados obtenidos, concretamente en las particularidades de cada sexo, son superponibles en la mayoría de los parámetros y permiten un análisis conjunto. Pero el interés de la Sección no se centra exclusivamente en la hipertensión arterial (HTA), pues es evidente que hay que considerar el riesgo total en la enfermedad vascular; desde esta perspectiva también ha promovido otros estudios para conocer el riesgo y el daño vascular de nuestros pacientes, por lo que se detallan de forma independiente los resultados de los estudios CLYDIA (síndrome metabólico) y PAMISCA (arteriopatía periférica).

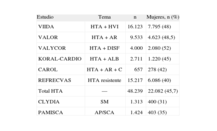

REGISTROS ANALIZADOSA continuación se hace una breve descripción de cada uno de los estudios en hipertensión arterial y se analiza en su conjunto los resultados en cuanto a diferencias por sexo, pues los datos obtenidos son superponibles en la mayoría de los aspectos evaluados (tabla 1).

Registros de la Sección de Hipertensión Arterial analizados en este artículo

| Estudio | Tema | n | Mujeres, n (%) |

| VIIDA | HTA+HVI | 16.123 | 7.795 (48) |

| VALOR | HTA+AR | 9.533 | 4.623 (48,5) |

| VALYCOR | HTA+DISF | 4.000 | 2.080 (52) |

| KORAL-CARDIO | HTA+ALB | 2.711 | 1.220 (45) |

| CAROL | HTA+AR+C | 657 | 278 (42) |

| REFRECVAS | HTA resistente | 15.217 | 6.086 (40) |

| Total HTA | — | 48.239 | 22.082 (45,7) |

| CLYDIA | SM | 1.313 | 400 (31) |

| PAMISCA | AP/SCA | 1.424 | 403 (35) |

ALB: albuminuria; AP/SCA: arteriopatía periférica/síndrome coronario agudo; AR: alto riesgo; C: control; DISF: disfunción cardiaca; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; SM: síndrome metabólico.

La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es un marcador de daño cardiaco en los pacientes hipertensos y, al mismo tiempo, un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Todos los fármacos antihipertensivos, por el hecho de bajar la presión arterial, poseen la capacidad de reducir la HVI, pero no en la misma magnitud, a pesar de cambios equivalentes en las cifras tensionales1. El ensayo clínico LIFE2, publicado en 2002, demostró el mayor beneficio conseguido en estos pacientes con un régimen terapéutico basado en un antagonista de los receptores de la angiotensina II (ARA-II), concretamente losartán, comparado con un bloqueador beta, atenolol.

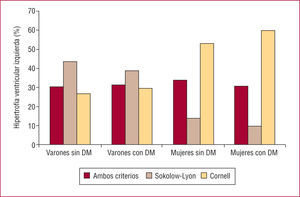

El estudio VIIDA es un estudio epidemiológico, observacional, acompañado de un programa educativo, realizado en tres cortes separados en el tiempo, con el objetivo de: a) valorar la prevalencia de HVI en pacientes hipertensos atendidos en la consulta de cardiología, y b) describir el manejo clínico y el grado de control de la HTA. Los tres cortes se realizaron en diferentes semestres de los años 2003 y 2004, cuando ya habían sido publicadas y divulgadas nuevas guías de práctica clínica en el tratamiento de la HTA. Participaron 200 médicos, a quienes se pidió que incluyeran de forma consecutiva en cada corte a 10 pacientes hipertensos que presentaran HVI en el ECG por criterio de Sokolow-Lyon (suma de onda R en V5-6+onda S en V1>35mm) o criterio de voltaje de Cornell (suma de onda R en aVL+onda S en V3>20mm en mujeres o>28mm en varones) o ambos, estimándose que cada médico debería estudiar aproximadamente a 50 pacientes hipertensos. Entre abril de 2003 y noviembre de 2004, en tres cortes separados, se valoró a 19.532 pacientes, de los que se excluyó a 3.409; presentaban HVI 4.037, lo que significa una prevalencia del 25%. Del total de pacientes del estudio, el 48,35% eran mujeres, y se apreciaron diferencias en la presencia de HVI según el criterio utilizado, el sexo y la presencia de diabetes mellitus (fig. 1).

Estudio VALYCOR. Hipertensión arterial y disfunción cardiacaLa HTA constituye el principal determinante de las enfermedades cardiovasculares en España, entre las que destaca la insuficiencia cardiaca, cuyas prevalencia e incidencia van en aumento, en relación con el progresivo envejecimiento de la población y también con el curso de otras enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular y la HVI, todas ellas relacionadas directamente con la HTA. En el estudio VALYCOR3 se pretendió caracterizar a un amplio grupo de hipertensos con disfunción cardiaca, es decir, que presentaran, además de su HTA, criterios electrocardiográficos de HVI, evidencia clínica o radiológica de insuficiencia cardiaca y/o fibrilación auricular. Además de conocer su perfil clínico, se valoró su manejo en la práctica clínica, el grado de control tensional y de los factores de riesgo asociados y las estrategias terapéuticas empleadas. También se analizó la utilidad de un cuestionario en pacientes con insuficiencia cardiaca y estudio ecocardiográfico que permitiera encontrar diferencias clínicas según haya disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o no. Como el estudio se realizó en la mayoría de las comunidades autónomas españolas y en consultas tanto de atención primaria como especializada, se exploraron las diferencias regionales y de los ámbitos de asistencia. Entre octubre de 2003 y febrero de 2004 se reclutó a 4.038 pacientes, de los que se analizó a 4.000 (el 23,2% en atención primaria y el 76,8% en especializada). Las mujeres incluidas en el estudio constituían el 51,8%.

Registro VALOR. Estudio de prevalencia y características clínicas del paciente hipertenso de alto riesgoLa relevancia clínica de la HTA no reside en sus características como enfermedad, sino en el incremento del riesgo de padecer enfermedades vasculares que conlleva. La prevalencia de la HTA en nuestro país se estima en, aproximadamente, un 25% de los individuos de más de 18 años, pero aumenta en relación con la edad y es superior al 50% en los mayores de 65 años. No se tenía conocimiento de la prevalencia de HTA y el tratamiento en el grupo de pacientes considerados de alto riesgo, es decir, los que además de HTA tienen diabetes mellitus, hipercolesterolemia, HVI, proteinuria o creatinina sérica de 150 a 256μmol/l o son fumadores activos. En este grupo de pacientes, el ensayo VALUE4, publicado en 2004, demostró la importancia de conseguir un control tensional en el menor tiempo posible y puso de manifiesto diferencias entre las diferentes estrategias terapéuticas empleadas. El objetivo principal del estudio VALOR5 fue conocer la prevalencia de hipertensos de alto riesgo entre la población mayor de 50 años con HTA atendida en consulta de atención primaria y especializada en nuestro país. La definición de hipertenso de alto riesgo se estableció a partir de la consideración de los factores de riesgo o enfermedades y se basó en el algoritmo según edad y sexo del estudio VALUE (tabla 2).

Algoritmo para estratificación de riesgo del estudio VALUE

| Edad (años) | Varones | Mujeres |

| 50-59 | Al menos tres factores de riesgo o una enfermedad | Al menos tres factores de riesgo y una enfermedad o al menos dos enfermedades |

| 60-69 | Al menos dos factores de riesgo o una enfermedad | Al menos dos factores de riesgo o una enfermedad |

| > 70 | Al menos un factor de riesgo o una enfermedad | Al menos un factor de riesgo o una enfermedad |

También se estimaron las características clínicas de estos pacientes, el grado de cumplimiento de los objetivos terapéuticos, las diferencias entre los controlados y los no controlados, además de la prevalencia de síndrome metabólico y diabetes. Fue un estudio epidemiológico, transversal, observacional, multicéntrico y de ámbito nacional, en el que cada médico investigador recogió los datos de todos los pacientes que atendía de forma consecutiva hasta alcanzar la cifra de 8 pacientes que cumplieran los criterios de inclusión, que eran tener más de 50 años y una HTA leve o moderada con o sin tratamiento. Entre marzo y octubre de 2005 se incluyó a 9.533 pacientes, de los que eran mujeres 4.627 (48,53%). Cuando se consideraba la condición de alto riesgo, la presentaban el 62% de las mujeres, frente al 74% de los varones, debido a que en la franja de edad de 50 a 59 años, para ser consideradas de alto riesgo, las mujeres debían presentar al menos tres factores de riesgo más una enfermedad o al menos dos enfermedades (los varones de esta edad se consideran de alto riesgo con tres factores de riesgo cardiovascular [FRCV] o una enfermedad cardiovascular).

Estudio KORAL-CARDIO. Albuminuria y riesgo cardiovascularLa detección de la excreción urinaria de albúmina debe formar parte de la estratificación del riesgo de pacientes con HTA y diabéticos, ya que se ha demostrado su estrecha relación con el riesgo de complicaciones cardiacas, vasculares y renales. Por ello, su reducción o reversión constituye uno de los objetivos terapéuticos en estos pacientes. La albuminuria permite identificar a un grupo de sujetos con enfermedad más avanzada, es un marcador de daño orgánico, obliga a un control más estricto de las cifras de presión arterial y orienta sobre la necesidad de emplear fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina (SRA), que han demostrado relación con mayor protección cardiovascular y renal, en particular en los diabéticos. Hay datos que indican que la albuminuria es frecuente en pacientes con enfermedades cardiovasculares, en particular cardiopatía isquémica o hipertensiva y enfermedad cerebrovascular, y se acompaña de peor pronóstico. El objetivo del estudio KORAL-CARDIO6 fue determinar los grados de albuminuria y las características clínicas relacionadas en un grupo de pacientes hipertensos con diversas cardiopatías (fibrilación auricular, HVI o cardiopatía isquémica crónica) no tratados con fármacos inhibidores del SRA, así como analizar la influencia de la diabetes mellitus tipo 2 en los resultados. El estudio KORAL-CARDIO se diseñó como un ensayo multicéntrico, prospectivo y de observación. El período de reclutamiento comenzó en septiembre de 2002 y duró 6 meses, con un seguimiento previsto de 24 meses. Participaron 259 cardiólogos que atendían consultas de cardiología extrahospitalaria distribuidos por todo el territorio español, que incluyeron consecutivamente a los pacientes que cumplían los criterios especificados: HTA (presión arterial≥140/90mmHg tratada o no) y cualquiera de las siguientes cardiopatías concomitantes: fibrilación auricular crónica o paroxística, HVI según criterios electrocardiográficos o cardiopatía isquémica crónica (angina, síndrome coronario agudo sin elevación del ST [SCASEST] previo o revascularización previa) y que, además, presentaran albuminuria en la determinación cualitativa. Se incluyó a 2.711 pacientes, de los que 1.220 eran mujeres (45%). Cuando se separaban en función de que tuvieran diabetes, las mujeres alcanzaban el 46,3% (el 44% entre los no diabéticos).

Estudio CAROL. Grado de control de la presión arterial en hipertensos de alto riesgo en consultas de cardiologíaLa importancia de controlar las cifras de presión arterial en los pacientes de alto riesgo es bien conocida, así como que la consecución de los objetivos terapéuticos es insuficiente en este contexto clínico. Por otra parte, independientemente de la información sobre las características basales de los pacientes que los registros en el ámbito clínico proporcionan, éstos ejercen una influencia marcada en la práctica diaria, por lo que es importante repetir los análisis pasado un cierto tiempo para conocer los posibles cambios que hayan podido causar. El estudio CAROL7 es un estudio epidemiológico, prospectivo, multicéntrico y de ámbito nacional. El objetivo principal del estudio fue determinar el grado de control de la presión arterial en pacientes hipertensos de alto riesgo vistos en consultas de cardiología, y los objetivos secundarios fueron estudiar la evolución a los 3 meses de tratamiento de otros factores de riesgo y calcular el porcentaje de pacientes que alcanzan un control óptimo de la presión arterial, conocer el perfil de riesgo cardiovascular de los pacientes hipertensos en cardiología (años de evolución, valores de presión arterial, afección de órganos diana y FRCV asociados) e identificar las preferencias del tratamiento en cardiología y las pautas que se siguen en estos pacientes. Se incluyó a 677 pacientes, de los que el 42% eran mujeres.

Proyecto REFRACVAS. Prevalencia de hipertensión resistente al tratamiento en la práctica clínicaLos datos son muy dispares en cuanto a la prevalencia de hipertensión arterial resistente (definida como la no controlada a pesar de tratarla con tres fármacos hipotensores, uno de ellos diurético), dependiendo del ámbito de estudio, así como de las características clínicas de estos pacientes. El REFRACVAS es un estudio observacional, transversal, multicéntrico y no comparativo, realizado en unidades hospitalarias de hipertensión y en atención primaria, diseñado para conocer la prevalencia y las características clínicas y terapéuticas de los pacientes con HTA resistente en el ámbito de la medicina especializada (cardiología y medicina interna) y medicina de atención primaria en España, y también comprobar si hay diferencias en factores de riesgo, antecedentes de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, fármacos y sobrepeso entre varones y mujeres, si hay diferencias en los factores de riesgo, los antecedentes de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, fármacos y sobrepeso entre los pacientes menores de 55 años y los mayores de 55 años, y valorar la función renal mediante la estimación del filtrado glomerular y la determinación urinaria de albúmina. En él se incluyó consecutivamente a pacientes hipertensos que acudieron a las consultas externas de las unidades hospitalarias de hipertensión y/o a consultas de atención primaria, hasta un máximo de 50, durante los 3 meses que duró el estudio. Finalmente se dispuso de datos de 15.217 pacientes, el 40% mujeres.

ANÁLISIS CONJUNTO DE LOS RESULTADOS DE ESTOS ESTUDIOS EN RELACIÓN CON EL SEXODe todos los registros descritos, en los que se ha incluido a casi 50.000 pacientes hipertensos (48.239), con un 45,7% de mujeres, al evaluar las diferencias en función del sexo se pueden extraer resultados concordantes en diversos parámetros (tabla 3). La media de edad de las mujeres es superior, aproximadamente 3 años, en la franja de edad más frecuente en todos estos estudios, que es entre 60 y 70 años. En cuanto al peso, tanto en los estudios en que se recoge la medición de la obesidad abdominal como la del índice de masa corporal (IMC), es mayor la proporción de mujeres obesas. Hay diferencias significativas en la mayor parte de los FRCV: la prevalencia de diabetes fue mayor en las mujeres hipertensas y la proporción de fumadores fue menor en mujeres. Habitualmente también son más las mujeres diagnosticadas de hiperlipemia, pero no siempre se alcanzan diferencias significativas. Cuando se determina síndrome metabólico, también en las mujeres es más frecuente.

Diferencias en los factores de riesgo, la lesión de órgano diana, la enfermedad cardiovascular establecida y su manejo entre varones y mujeres incluidos en registros de hipertensión arterial

| Mujeres (n=22.082) | Varones (n=26.157) | |

| Edad | + | - |

| Factores de riesgo | ||

| Obesidad | + | − |

| Diabetes mellitus | + | − |

| Tabaquismo | - | + |

| Hiperlipemia | + | − |

| Síndrome metabólico | + | − |

| Lesión de órgano diana | ||

| Hipertrofia ventricular izquierda | - | + |

| Microalbuminuria | + | − |

| Creatinina sérica | + | − |

| Enfermedad cardiovascular | ||

| Fibrilación auricular | + | − |

| Insuficiencia cardiaca | + | − |

| Enfermedad cerebrovascular | + | − |

| Cardiopatía isquémica | - | + |

| Arteriopatía periférica | - | + |

| Tratamiento | ||

| Cifras tensionales | + | − |

| Número de fármacos antihipertensivos | + | − |

| Número de fármacos para enfermedades concomitantes | + | − |

+: mayor prevalencia; -: menor prevalencia.

Entre los marcadores de daño orgánico por la HTA, de forma constante en todos los registros en que se analiza la presencia de HVI en el ECG, ésta es más frecuente en los varones. Al evaluar la afección renal por microalbuminuria o incremento de creatinina sérica, en las mujeres se encuentran valores más elevados. Entre las mujeres hipertensas hay más prevalencia de fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca y antecedentes de enfermedad cerebrovascular, pero menor de cardiopatía isquémica y arteriopatía periférica. Por último, y en relación con el tratamiento, en general las mujeres tienen peor control de sus cifras tensionales pese a recibir más antihipertensivos, pero también reciben mayor cantidad de fármacos para otras enfermedades concomitantes que pueden influir en este peor control (antiinflamatorios, antidepresivos, etc.).

Estudio CLYDIA. Prevalencia del síndrome metabólico: estudio epidemiológico en pacientes con enfermedad cardiovascularSe trata de un estudio promovido por el Grupo Corazón y Diabetes, integrado en la Sección de Hipertensión Arterial, para conocer la prevalencia de síndrome metabólico (SM), según criterios del ATP-III, en población con enfermedad cardiovascular establecida (enfermedad coronaria o cerebrovascular o arteriopatía periférica); también tenía como objetivo evaluar la prevalencia de cada componente del SM y el manejo terapéutico de estos pacientes, incluida su concordancia con las recomendaciones de consenso internacional8. Los pacientes fueron reclutados en servicios de cardiología, endocrinología, medicina interna y atención primaria por 100 médicos que incluyeron a 1.342 pacientes; se dispuso de datos para análisis por sexo de 1.313 pacientes: el 30,5% mujeres (n=400). La media de edad fue 66 años los varones y 70 años las mujeres. Se utilizaron los criterios del ATP-III para el diagnóstico de SM, debiéndose cumplir tres o más de los siguientes criterios: obesidad abdominal (perímetro abdominal>102cm en varones y>88cm en mujeres); triglicéridos>150mg/dl; colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL)<40mg/dl en varones y<50mg/dl en mujeres; presión arterial sistólica≥130mmHg o diastólica≥85mmHg, y glucemia en ayunas>110mg/dl.

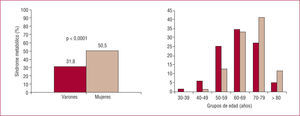

La prevalencia de SM fue significativamente mucho más elevada (p<0,0001) en las mujeres que en los varones (el 51,5 frente al 31,8%) (fig. 2). Algunos de los componentes del SM también fueron más prevalentes en mujeres. Así, del 51,5% de las mujeres del estudio diagnosticadas de SM, cumplían tres criterios el 21%, cuatro criterios el 23% y los cinco criterios el 7,5%. Del 31,8% de varones, cumplían tres criterios el 18,8%, cuatro el 10,2% y los cinco solamente el 2,8%. Las mujeres presentaban, significativamente, más prevalencia de obesidad abdominal y cHDL bajo, mientras que los varones presentaban con mayor frecuencia hipertrigliceridemia, cifras elevadas de presión arterial y elevación de glucemia basal en ayunas (> 110mg/dl).

Entre los pacientes con SM, las mujeres tenían mayor edad que los varones (media, 69,5 frente a 64,3 años) y mayor índice de masa corporal (32,2 frente a 31,1), diferencias significativas en ambos casos. Los varones, de forma significativa, eran más fumadores y más bebedores y hacían más actividad física. En este registro, todos los pacientes presentaban enfermedad cardiovascular establecida; entre los que cumplían criterios de SM, la proporción de enfermedad coronaria era similar entre sexos (el 76,2 y el 71,8%, varones y mujeres, respectivamente), pero había diferencias significativas en la mayor proporción de varones con arteriopatía periférica (el 22,4 frente al 10,2%) y en la mayor prevalencia en las mujeres de enfermedad cerebrovascular isquémica (el 27,2 frente al 19%) e insuficiencia cardiaca (el 20,4 frente al 13,4%).

Entre los FRCV, la diabetes fue más frecuente en mujeres (el 70,9 fente al 64,8%; p<0,0001), al igual que la HTA (el 92,2 frente al 79,2%; NS) y el cHDL bajo (76 frente a 53,4; p<0,0001). Por el contrario, el tabaquismo fue más frecuente en varones (el 44,5 frente al 4,9%; p<0,0001). Hubo mayor proporción de factores de riesgo subyacentes, definidos según ATPIII, en mujeres: obesidad abdominal (el 96,6 frente al 80%; p<0,0001) y sedentarismo (el 39,3 frente al 25,9%; p<0,002). El riesgo cardiovascular total, según la ecuación de Framingham, de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años fue mayor en los varones del estudio, sin y con SM (comparado con las mujeres sin y con SM). No hubo diferencias en los tratamientos farmacológicos, aunque sí una tendencia a que las mujeres reciban más tratamientos concomitantes.

Estudio PAMISCA. Prevalencia de arteriopatía periférica en pacientes ingresados por síndrome coronario agudoEste estudio incluyó a 1.406 pacientes ingresados por SCA entre septiembre y noviembre de 2005. La distribución por sexos fue 1.003 varones y 403 mujeres9.

La edad de las mujeres fue significativamente mayor que la de los varones (70 frente a 64 años). Al igual que en el registro anterior, la prevalencia de obesidad, HTA y diabetes fue mayor en mujeres y la de tabaquismo lo fue en varones, sin diferencias en la proporción de hiperlipemia. Los antecedentes de enfermedad cardiovascular previa en uno y otro sexo fueron superponibles, excepto porque las mujeres tenían más antecedentes de insuficiencia cardiaca (el 11,9 frente al 6,7%) y había más varones diagnosticados de arteriopatía periférica (el 19,3 frente al 12,4%). Los índices tobillo-brazo (ITB) fueron similar en ambos sexos.

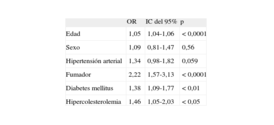

En cuanto al daño de órganos diana, se detectó, al calcular el aclaramiento de creatinina, una mayor proporción de insuficiencia renal moderada y grave en las mujeres. El tipo de SCA también fue diferente, más frecuente en varones el SCACEST y en mujeres el SCASEST. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la FEVI. Se realizó coronariografía en el 67,3% de los varones y en sólo el 40,5% de las mujeres (p<0,0001). Se encontró una mayor proporción de enfermedad de un vaso en varones y de tres vasos en mujeres. Se realizó revascularización coronaria con mayor frecuencia en varones (60,2%) que en mujeres (43,1%) (p<0,0001). En los pacientes con SCACEST, se realizó fibrinolisis en el 18,7% de los varones y en sólo el 11,1% de las mujeres (p=0,0006). El sexo no fue predictor independiente de arteriopatía periférica en el estudio multivariable, como se muestra en la tabla 4.

Relación entre factores de riesgo y presencia de arteriopatía periférica en el estudio PAMISCA

| OR | IC del 95% | p | |

| Edad | 1,05 | 1,04-1,06 | < 0,0001 |

| Sexo | 1,09 | 0,81-1,47 | 0,56 |

| Hipertensión arterial | 1,34 | 0,98-1,82 | 0,059 |

| Fumador | 2,22 | 1,57-3,13 | < 0,0001 |

| Diabetes mellitus | 1,38 | 1,09-1,77 | < 0,01 |

| Hipercolesterolemia | 1,46 | 1,05-2,03 | < 0,05 |

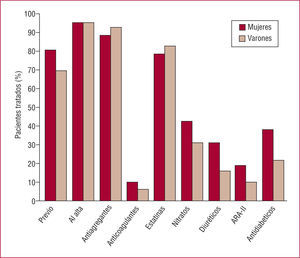

En cuanto al tratamiento farmacológico al alta (fig. 3), las mujeres recibieron antiagregantes en menor proporción, tanto ácido acetilsalicílico (AAS) como clopidogrel (aunque durante el ingreso más mujeres recibieron inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa), y estatinas (el 79 frente al 83%), y en mayor proporción que los varones, anticoagulantes orales (el 10 frente al 5%), fibratos (el 2,7 frente al 1,2%), nitratos orales (el 42,8 frente al 31,2%), diuréticos (el 31,4 frente al 16,3%), ARA-II (el 18,8 frente al 10,2%) y antidiabéticos. No hubo diferencias en la prescripción de otros fármacos cardiovasculares (IECA, bloqueadores beta, antagonistas del calcio y vasodilatadores periféricos).

CONCLUSIONESLos datos del presente informe tienen, desde nuestro punto de vista, un gran interés clínico, epidemiológico y asistencial, ya que analizan las diferencias de sexo en más de 50.000 pacientes hipertensos, de los que el 45% son mujeres, en diferentes escenarios del continuo de la enfermedad cardiovascular. Aunque los estudios analizados tienen diferentes objetivos y, por lo tanto, diferentes diseños, tienen en su conjunto una gran similitud y sus resultados son comparables desde el punto de vista clínico.

Del análisis general podemos concluir que las mujeres incluidas en los diferentes estudios tienen un peor perfil de riesgo que los varones. Además, hay diferencias en el enfoque diagnóstico y terapéutico que podrían justificar, al menos en parte, el peor pronóstico de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Todos estos datos pueden servir de base para desarrollar programas o acciones específicas para tratar de corregir esta situación.