Palabras clave

INTRODUCCIÓN

Los avances terapéuticos de las últimas décadas parecen justificar la reducción de mortalidad por cardiopatía isquémica en los últimos 25 años1; esto, añadido al envejecimiento poblacional, ha motivado que la cardiopatía isquémica crónica (CIC) sea actualmente la enfermedad cardiovascular más prevalente2.

Sin embargo, en nuestro medio disponemos de poca información sobre las características clínicas y el pronóstico de los pacientes con CIC, en particular la identificación de elementos clínicos prevalentes —como la diabetes mellitus (DM)— asociados a un mayor riesgo de complicaciones durante el seguimiento que puedan permitirnos plantear estrategias de mejora de su manejo.

El objetivo del estudio CIBAR es describir las características demográficas, clínicas y terapéuticas, así como su impacto en el pronóstico de una cohorte homogénea de pacientes ambulatorios con CIC. En este subanálisis se presentan dichos objetivos y se analiza el impacto de la DM.

MÉTODOS

Estudio multicéntrico de cohortes prospectivas, con participación de 69 médicos de atención primaria. Durante el mes de febrero de 2007 incluyeron a todos los pacientes que cumplían los criterios de inclusión establecidos: mayores de 18 años, diagnóstico previo de cardiopatía isquémica, con antigüedad mínima de 1 año en un informe de alta hospitalaria y que otorgaran su consentimiento.

En todos los casos dispusimos de anamnesis, exploración física, electrocardiograma y bioquímica. Registramos características demográficas, antropométricas y clínicas, así como exploraciones diagnósticas complementarias (ecocardiograma, ergometría y coronariografía) referidas en la historia clínica, tratamiento pautado, complicaciones desde el diagnóstico hasta la inclusión y hospitalizaciones durante los 12 meses previos.

Tras 6 meses de seguimiento, se analizaron los datos de mortalidad y morbilidad (reingresos hospitalarios) por causas. Para el análisis se separó a los pacientes según estuvieran diagnosticados de DM en la inclusión o no. Se realizó una auditoría interna para garantizar la calidad de los datos.

Los resultados de variables cualitativas se expresaron en frecuencias absolutas y porcentajes, y los resultados de variables cuantitativas, como media ± desviación estándar. Para la comparación entre grupos se utilizaron para las variables paramétricas la prueba de la t de Student y para las no paramétricas la prueba de la U de Mann-Whitney. Se utilizó el test de la χ2 de Pearson para contrastar la significación de asociación entre variables cualitativas.

La estimación de la supervivencia se ha calculado mediante curvas de Kaplan-Meier, utilizando el log-rank test para comparación entre grupos.

Se realizó análisis univariable para establecer los factores predictores de eventos cardiovasculares (muerte y/o ingreso), y las variables estadísticamente significativas fueron incluidas en el análisis multivariable de Cox aplicando el método «adelante condicional». Las variables que mantuvieron su significación, además de edad y sexo, se utilizaron para ajustar el modelo de Cox, y sus resultados se expresaron como hazard ratio (HR) con intervalos de confianza (IC) del 95%.

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS para Windows, versión 15.0. Se consideró estadísticamente significativas las diferencias con una probabilidad de error tipo I inferior al 5%.

RESULTADOS

Se registró a 1.848 pacientes con cardiopatía isquémica, de los que 448 fueron excluidos por falta de informe hospitalario, 279 por falta de consentimiento informado o falta de datos fundamentales y otros 13 por tener una evolución menor de 12 meses desde el diagnóstico, con lo que se reclutó a 1.108 pacientes ambulatorios con diagnóstico hospitalario de CIC (el 55% con infarto, el 32% con angina inestable y el 31% con angina estable).

El 28,7% eran diabéticos y el tiempo medio transcurrido desde el diagnóstico hasta la inclusión en el estudio fue de 7,6 ± 6 años, sin diferencias significativas entre diabéticos y no diabéticos. Las características de la muestra, sus factores de riesgo y comorbilidades, así como las pruebas complementarias de diagnóstico y el tratamiento médico de los pacientes en el momento de la inclusión, se presentan en la tabla 1, mientras que la tabla 2 muestra el grado de control de los distintos factores de riesgo. En los 12 meses previos a la inclusión, 203 pacientes (18%) habían tenido algún ingreso por causa cardiovascular, sin diferencias entre diabéticos y no diabéticos.

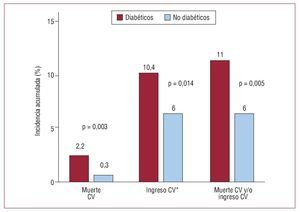

Tras seguimiento medio de 6,9 ± 0,9 meses, en el que se perdió a 3 pacientes, fallecieron 15 (1,4%). En la figura 1 se recogen las tasas de mortalidad y hospitalización, así como sus causas. La mortalidad fue significativamente mayor en el subgrupo de diabéticos, lo mismo que la combinación de muerte y hospitalización de causa cardiovascular. Al realizar un análisis multivariable (fig. 2), la DM resultó ser un predictor independiente de eventos (mortalidad y/o ingresos) cardiovasculares.

Fig. 1. Incidencia acumulada de mortalidad y morbilidad de los pacientes incluidos en el Estudio CIBAR. Distribución en función de la presencia de diabetes mellitus. CV: cardiovascular. *Pacientes que han estado hospitalizados por causa cardiovascular alguna vez durante el periodo de seguimiento.

Fig. 2. Regresión de Cox. Determinantes de eventos cardiovasculares (muerte y/u hospitalizaciones). Ajustado por edad, sexo, tiempo desde el diagnóstico, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, síncope, aneurisma abdominal, anemia, cirugía coronaria, aspirina, anticoagulantes orales, inhibidores de la enzima deconversión de angiotensina, antagonistas de los receptores de la angiotensina II, diuréticos, nitratos, digital, complicaciones y hospitalización cardiovascular previa. CV: cardiovascular; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

DISCUSIÓN

En la población de nuestro estudio, representativa de los pacientes con CIC, de los que aproximadamente un tercio están diagnosticados de DM, se observa un pronóstico relativamente benigno y se confirma el desfavorable impacto en el pronóstico, incluso a corto plazo, de la DM en este grupo de pacientes. La mortalidad total de nuestro grupo es mayor que la de los ensayos clínicos en CIC, que ronda el 1,5% anual, pero en éstos se había incluido una proporción muy inferior de diabéticos (12-17%), sin análisis específico en dicho subgrupo3.

En nuestro conocimiento, el estudio CIBAR describe por primera vez en España las características clínico-epidemiológicas y el pronóstico a corto plazo de una cohorte homogénea de pacientes con CIC que, además de interés clínico, podría tener ciertas implicaciones para la puesta en marcha de estrategias de seguimiento integrado entre cardiólogos y médicos de asistencia primaria.

Destaca un aceptable cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas de las guías de práctica clínica, con diferencias significativas en el tratamiento con estatinas y fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona entre diabéticos y no diabéticos. A pesar de este buen cumplimiento, no se alcanzan los objetivos de control de factores de riesgo cardiovascular en una gran proporción de pacientes. En el caso de los diabéticos, únicamente las concentraciones de colesterol total y de colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (cLDL) están mejor controladas que en el subgrupo sin DM, pero persiste un significativo riesgo residual relacionado con la dislipemia (pacientes con cifras de cLDL, colesterol de las lipoproteínas de alta densidad [cHDL] y triglicéridos no controlados). El control de la presión arterial es escaso en estos pacientes y es muy bajo el porcentaje de diabéticos con óptimo control glucémico.

Es conocida la desfavorable influencia pronóstica de la DM tras un síndrome coronario agudo4 y también en los pacientes con insuficiencia cardiaca5, pero son escasos los datos en CIC; de hecho, los registros realizados en nuestro país han seleccionado a los pacientes tras ingreso por un evento isquémico agudo6-8. En el Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart9 se demostró la influencia negativa del diagnóstico de DM, previo o reciente, en la evolución al cabo de 1 año, con mortalidad del 7,7% en diabéticos conocidos y del 5,5% en diabéticos recién diagnosticados, frente al 2,2% de los pacientes con glucemia normal, aunque sólo el 38% tenía diagnóstico de CIC.

En el Euro Heart Survey of Stable Angina10, la mortalidad total anual fue del 1,5%, y la DM se comportó como una variable independiente de riesgo de mortalidad y/o infarto agudo de miocardio (HR = 2,03), y el cumplimiento terapéutico, según las recomendaciones de las guías, mejoraba significativamente el pronóstico.

Todos los pacientes incluidos en nuestro estudio estaban diagnosticados de CIC con más de 1 año de evolución, por lo que difieren de los registros comentados. A pesar de mortalidad y morbilidad bajas y que la mayoría estaban tratados según las indicaciones establecidas, se demuestra el impacto negativo de la DM, que llega a triplicar el riesgo de muerte en un breve periodo (7 meses) de seguimiento, pues la mayoría de los fallecimientos de diabéticos fue de causa cardiovascular. También es significativa la diferencia de ingresos hospitalarios por esta causa y destacan los debidos a ictus (el 2,2 frente al 0,5%).

Limitaciones

Aunque no hubo un sesgo en la selección de pacientes, con tan sólo 3 perdidos durante el seguimiento, sí se puede considerar una población seleccionada por haber sido incluidos por médicos que participaron de forma voluntaria; además, la división en diabéticos y no diabéticos se hizo a posteriori. Asimismo, hay datos respecto al tratamiento antidiabético que no se han analizado y desconocemos la dosificación de los fármacos empleados, así como el grado de cumplimiento terapéutico, que puede influir en el control de los diferentes factores de riesgo y el pronóstico de los pacientes.

En conclusión, la CIC es una afección de pronóstico relativamente benigno, aunque algunos subgrupos de pacientes, como los diabéticos, presentan peor pronóstico, y es preciso identificarlos para ser más estrictos en el tratamiento y los objetivos de control del riesgo.

A pesar del conocimiento aceptable y la aplicación de las recomendaciones de las guías, se consigue alcanzar objetivos ideales en una muy pequeña proporción de pacientes.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

*En el anexo se relacionan los investigadores del Grupo Barbanza y del estudio CIBAR.

Correspondencia: Dr. F. Otero-Raviña.

Sección de Coordinación Asistencial. Servizo Galego de Saúde. Edificio Administrativo San Lázaro. Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Correo electrónico: fernando.otero.ravina@sergas.es

Recibido el 16 de mayo de 2009.

Aceptado para su publicación el 10 de diciembre de 2009.