Palabras clave

INTRODUCCIÓN

En la última década, las mejoras en el tratamiento médico-intervencionista han cambiado el perfil básico del paciente con cardiopatía isquémica subsidiario de cirugía. Suelen ser pacientes más complejos, con enfermedad severa y múltiples procedimientos previos. Si a ello unimos una mayor edad y comorbilidad, podemos explicar el aumento progresivo del riesgo quirúrgico. Pero, sorprendentemente, durante los años ochenta algunos autores ya demostraron que la mortalidad operatoria no había sufrido un aumento significativo a pesar del mayor riesgo1,2. En estudios más recientes también se ha evidenciado un descenso de la mortalidad ajustada pese a esa tendencia del riesgo3,4. Por su parte, en el anciano, los resultados obtenidos por la cirugía suelen ser alentadores a pesar del alto riesgo inherente a esta subpoblación5-8.

No cabe duda que los avances cardiológicos también se han producido en la cirugía cardíaca. La optimización del manejo perioperatorio y la protección miocárdica, la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía sin circulación extracorpórea (CEC) (con el corazón latiendo y prescindiendo de la circulación extracorpórea) y el empleo de injertos arteriales múltiples son un buen ejemplo. Todo ello ha podido contribuir al sostenimiento de la morbimortalidad pese a un mayor riesgo. Además, se ha generalizado el empleo de escalas de riesgo quirúrgico con el objeto de optimizar el manejo de estos pacientes9.

En el contexto de esta problemática actual, el objetivo de nuestro estudio ha sido describir la tendencia general seguida por la cirugía coronaria en los últimos 9 años y valorar el impacto y la magnitud del riesgo creciente de nuestros pacientes. Igualmente, se ha analizado la influencia de los nuevos avances técnicos.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes del estudio

Se ha estudiado a 1.360 pacientes en los que, consecutivamente, se realizó cirugía de revascularización miocárdica en nuestro centro entre mayo de 1993 y julio de 2001.

No se ha incluido a los pacientes que recibieron procedimientos asociados, como cirugía valvular o resección de aneurismas ventriculares. Sí ha sido considerada la cirugía sin CEC y el empleo de injertos arteriales múltiples, por ser técnicas introducidas durante el período de estudio y con previsible repercusión en los resultados.

Técnica quirúrgica

Los pacientes que recibieron CEC han sido intervenidos con una técnica estándar a través de una esternotomía media, la canulación de la aorta ascendente y la aurícula derecha, e hipotermia moderada de 28-32 °C. Se ha empleado cardioplejía hemática fría anterógrada, retrógrada y a través de los injertos de vena safena tras cada anastomosis distal. Se ha practicado reperfusión controlada con cardioplejía hemática caliente antes del despinzamiento aórtico (hot shot).

Se ha preferido el empleo de la mamaria interna izquierda sobre la coronaria descendente anterior. Para los injertos arteriales múltiples adicionales a la mamaria interna izquierda (mamaria derecha y radiales) se le ha dado preferencia al territorio de la circunfleja. La revascularización con injertos arteriales múltiples ha aumentado, especialmente con el uso sistemático de la arteria radial desde 1998. La doble mamaria fue la revascularización arterial predominante con anterioridad.

La cirugía sin CEC se inició en el año 1997 y ha presentado un incremento progresivo, alcanzando una meseta en torno al 30%, y se ha empleado de manera selectiva en pacientes de riesgo. En la mayoría se ha empleado el estabilizador Octopus II (Medtronic Inc., Minneapolis, MN, Estados Unidos).

Análisis estadístico

Se han recogido de forma prospectiva los datos clínicos preoperatorios, quirúrgicos y postoperatorios de todos los pacientes y han sido exportados al programa estadístico SPSS (versión 10.0) para su posterior análisis. El estudio ha sido diseñado de forma retrospectiva y los pacientes han sido divididos en 3 cohortes históricas sucesivas: años 1993-1996, 1997-1999 y 2000-2001, con 281, 523 y 556 pacientes, respectivamente.

Se han evaluado inicialmente los factores de riesgo y se ha ponderado el riesgo quirúrgico mediante el empleo del EuroSCORE9 (tabla 1). Los resultados analizados fueron la mortalidad hospitalaria y las complicaciones postoperatorias. Las variables continuas fueron expresadas como media ± desviación estándar (DE) y las categóricas como frecuencias o proporciones. Las primeras fueron comparadas por medio de un análisis de la varianza de 1 factor para las 3 cohortes y las segundas mediante el test de la χ² o el test exacto de Fisher, según estuviera indicado. El grado funcional para disnea (clasificación NYHA) y el grado de angina (clasificación CHA) han sido recogidos como variables continuas y categóricas dicotómicas (NYHA I-II frente a III-IV y CHA I-II frente a III-IV). La fracción de eyección (FE) ha sido recogida como variable continua y categórica, y se consideró que había disfunción sistólica severa ante valores < 35%.

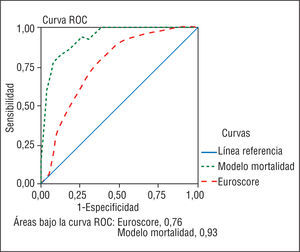

Se ha empleado un análisis de regresión logística con método de entrada de variables por pasos sucesivos hacia adelante para determinar los predictores independientes de mortalidad y morbimortalidad hospitalaria. Se han considerado en un modelo inicial las variables con un valor de p ≤ 0,1 en un análisis univariable previo. La entrada y la salida de variables en los pasos sucesivos se ha establecido para los valores de p < 0,05 y p ≥ 0,10, respectivamente. Para valorar el efecto independiente de cada período de seguimiento en la mortalidad se ha desglosado la variable «período estudio» en sus respectivas variables dummies en un análisis posterior. Para estas variables se ha asignado una codificación de tipo «indicador» y se ha considerado como categoría de referencia el último período (en el modelo se muestran las categorías correspondientes al primer y segundo períodos). Igualmente, se ha empleado «euroscore» como variable de ajuste en otro modelo de mortalidad para controlar según la gravedad de los pacientes (modelo final ajustado con «período estudio» y «euroscore»). Se ha evaluado la capacidad de discriminación de este último modelo mediante el área bajo la curva ROC (receiver operating characteristic curve) o estadístico C, que estima la habilidad del modelo para clasificar correctamente en vivos y muertos. Se ha comparado con el estadístico C obtenido con el EuroSCORE (fig. 1). El test de Hosmer-Lemeshow se ha empleado, a su vez, para medir la calibración de todos los modelos o grado de acuerdo entre la mortalidad estimada y la real.

Para determinar si las modificaciones introducidas en la técnica quirúrgica han influido en la mortalidad y la morbimortalidad, las distintas variables específicas han sido forzadas en los modelos respectivos (a saber, las variables cirugía con injertos arteriales múltiples, o «arterial», y cirugía «sin CEC»).

La mortalidad estimada (E) para cada período se ha obtenido a partir del primer modelo de mortalidad mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Mortalidad estimada (en %) = 100/1+ e—X

donde X es el resultado de la ecuación formada por los coeficientes de regresión (β) y los valores de cada variable independiente (xi) en el modelo:

X = β0 + β1x1 + ... + βnxn

La mortalidad ajustada al riesgo ha sido calculada, de manera análoga al estudio de Abramov et al3, a partir de la mortalidad observada (O) y la mortalidad estimada o esperada (E). La primera ha sido dividida por la segunda con el fin de obtener un cociente O/E en cada período. La mortalidad ajustada al riesgo en cada cohorte se ha obtenido multiplicando la mortalidad observada global por el cociente O/E específico de dicho período.

Definiciones

- Mortalidad hospitalaria: mortalidad durante el ingreso hospitalario o en los primeros 30 días postoperatorios.

- Morbimortalidad hospitalaria: aparición de alguno de estos eventos en el intervalo de tiempo anteriormente reseñado (muerte, infarto de miocardio, bajo gasto cardíaco, insuficiencia renal aguda, accidente cerebrovascular agudo [ACV], neumonía, mediastinitis o sepsis).

- Cirugía de revascularización miocárdica urgente: aquella llevada a cabo durante el mismo ingreso de un síndrome coronario agudo.

- BCIA profiláctico: implante de balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) antes del inicio de la CEC en pacientes con FE < 40% como medida de prevención del fallo ventricular agudo post-CEC y del bajo gasto cardíaco postoperatorio.

- BCIA post-CEC: implante del BCIA tras finalizar la CEC o durante las maniobras de interrupción de la CEC como medida de tratamiento del fallo ventricular agudo post-CEC o del bajo gasto cardíaco postoperatorio.

- Bajo gasto cardíaco postoperatorio: necesidad de soporte inotrópico farmacológico o mecánico durante más de 48 h en el postoperatorio, o persistencia de un índice cardíaco < 2 ml/min/m² durante las primeras 48 h.

- Insuficiencia renal aguda postoperatoria: aumento postoperatorio de las cifras de creatinina > 2 mg/dl o necesidad de cualquier medida de sustitución de la función renal.

Las definiciones de los principales factores de riesgo considerados se exponen en el apéndice.

RESULTADOS

Tendencia en las características preoperatorias

En el estudio se ha incluido a 1.360 pacientes en los que se realizó una derivación coronaria. La tendencia de sus caracteríticas demográficas y clínicas durante 9 años se expone en la tabla 2. Los pacientes han experimentado un incremento significativo de su edad media y los mayores de 70 años han sido un grupo en ascenso. También ha aumentado la frecuencia de mujeres, reflejo del cambio de distribución por sexos que acontece con el aumento de la edad. Respecto a la comorbilidad asociada, las siguientes enfermedades y factores de riesgo han sido más frecuentes en las cohortes posteriores: hipertensión, diabetes mellitus tipo 1, bronconeumopatía crónica obstructiva (BNCO) y arteriopatía periférica (tabla 2). El grado funcional para disnea (NYHA) y angina (CHA), así como el porcentaje de urgencias, también han presentado un incremento significativo. En relación inversa, la FE media ha sido menor con el tiempo. Al mostar este mayor riesgo, la mortalidad estimada por el EuroSCORE ha experimentado un aumento significativo, especialmente entre la primera y segunda cohortes (tabla 3).

Técnica quirúrgica

El empleo de 2 o más injertos arteriales ha aumentado en el último período y representa más del 40% de las intervenciones frente al 5,4% de los primeros años (tabla 3). El empleo creciente de la radial puede explicar esta diferencia en nuestra experiencia. La cirugía sin CEC se inició en la segunda etapa, aunque sólo en la tercera alcanzó un porcentaje más importante (hasta un 30%). Dicha técnica no se ha indicado de forma sistemática, sino preferentemente en los pacientes con mayor riesgo y en los que es previsible obtener un beneficio al evitar la CEC.

El número de derivaciones coronarias por paciente también ha aumentado, en concreto la revascularización múltiple con 5 y 6 injertos (tabla 3). Esto se ha reflejado en el tiempo medio de pinzamiento aórtico, mayor en las etapas segunda y tercera en consonancia con un mayor número de anastomosis distales. En cambio, el tiempo global de CEC no ha presentado diferencias. El patrón de afección coronaria ha mostrado un aumento de la enfermedad de 3 vasos y tronco principal izquierdo en detrimento de la enfermedad de 2 vasos (tabla 3). La cirugía en la enfermedad de un vaso no ha presentado cambios, pese al progresivo aumento del intervencionismo percutáneo.

Morbimortalidad quirúrgica

No hemos observado un aumento de la morbilidad quirúrgica general y ha habido una incidencia similar en las 3 etapas de infarto agudo de miocardio (IAM) perioperatorio, insuficiencia renal aguda, ACV, mediastinitis o ventilación prolongada (> 48 h). Han descendido el síndrome de bajo gasto cardíaco postoperatorio y la estancia hospitalaria. En cambio, sí se ha producido un aumento de fibrilación auricular postoperatoria y de la tasa de reoperaciones por sangrado, esta última especialmente en la segunda etapa (tabla 3).

La mortalidad global en el grupo completo ha sido de 2,7%. Durante el estudio ha experimentado un ligero aumento, más acentuado en la segunda cohorte; las mortalidades en las etapas respectivas ha sido del 2,1, el 3,3 y el 2,5% (p = 0,60) (tabla 4). Los principales factores asociados con ésta se han recogido en la tabla 5. La adición de «euroscore» al modelo de mortalidad fue significativa (tabla 5c). La variable «período estudio» desglosada en variables dummies (se muestran las categorías correspondientes al primer y segundo períodos) casi alcanzó la significación estadística en este último modelo.

En cambio, la morbimortalidad global ha disminuido ligeramente (tabla 4). Las variables asociadas con la morbimortalidad global están reflejadas en la tabla 6. En este modelo, «euroscore» no mostró significación estadística, pero sí «período estudio».

La adició ;n forzada del empleo de injertos arteriales múltiples como variable en el modelo de mortalidad reflejó un efecto protector (signo negativo del coeficiente β de regresión en la tabla 7), aunque su contribución resultó sólo marginalmente significativa. La cirugía sin CEC también mostró sólo una tendencia hacia una menor morbimortalidad hospitalaria (tabla 8). Hay que considerar al respecto el sesgo de selección que supone su empleo selectivo en pacientes de alto riesgo, con mayor EuroSCORE (5,1 ± 2,3 frente a 2,5 ± 1,9; p < 0,001) y mayor mortalidad estimada por el modelo del estudio (6,3 ± 2,8 frente a 2,7 ± 0,7; p < 0,001). Los pacientes sin CEC presentaron una mayor edad media (65,9 ± 10,3 frente a 62,1 ± 9,0; p < 0,001), mayor prevalencia de angina inestable (clase CHA III-IV, el 78,1 frente al 69,3%; p = 0,01) e insuficiencia cardíaca (clase NYHA III-IV, el 35,5 frente al 21,2%; p < 0,05). También presentaron mayor comorbilidad, especialmente mayor prevalencia de vasculopatía periférica (el 17,2 frente al 7,8%; p < 0,001), ACV previo (el 8,9 frente al 4,3%; p < 0,01) y BNCO (el 18,2 frente al 11,0%; p < 0,01). Todo ello se tradujo en una mortalidad observada mayor que en la cirugía con CEC (el 4,7 frente al 2,4%; p = 0,06), pero siempre por debajo de la mortalidad estimada para el grupo. En cambio, la morbimortalidad global fue similar (el 15,1 frente al 15,5%; p = 0,88), pero en un subgrupo de alto riesgo (EuroSCORE ≥ 6; n = 140), su incidencia fue menor en el grupo sin CEC (el 25,4 frente al 32,1%; p = 0,39).

Mortalidad predictiva y ajustada al riesgo

El riesgo mayor de los pacientes en las cohortes sucesivas ha quedado bien reflejado en una mayor mortalidad estimada por el EuroSCORE (tabla 3) y especialmente en la estimada por el modelo del estudio (tabla 4). En cambio, la mortalidad ajustada al riesgo en cada período no sólo no ha crecido con el tiempo y con el riesgo progresivo de los pacientes, sino que ha descendido. La causa de este fenómeno se encuentra en el mayor ascenso de la mortalidad estimada respecto a la observada en cada cohorte (tabla 4). Por tanto, a un aumento lineal y significativo de la mortalidad esperada le ha correspondido una disminución también lineal y significativa de la mortalidad ajustada. Esta relación inversa se ha visto reflejada en el modelo de mortalidad tras ser ajustado con las variables «período estudio» y «euroscore»: una mayor mortalidad en los períodos primero y segundo respecto del último (tabla 5c). El signo negativo del coeficiente de regresión β de «euroscore» muestra el sentido contrario de la mortalidad estimada respecto a la observada tras el ajuste.

DISCUSIÓN

En la cardiología actual, los pacientes de edad avanzada son los atendidos con más frecuencia en la práctica clínica diaria10,11. La población occidental está presentando un envejecimiento progresivo, especialmente marcado en España, donde se calcula que la pirámide poblacional se invertirá en los próximos 50 años. Con la edad hay un aumento de la comorbilidad, cambios en la distribución por sexos, las complicaciones mortales tienen una mayor incidencia y hay cambios estructurales y funcionales asociados con el propio envejecimiento10.

El aumento de la cardiopatía isquémica y la edad, junto con una mayor comorbilidad, repercuten directamente en el perfil del paciente con cirugía coronaria. Esto, junto al progreso de la cardiología intervencionista, se ha traducido en una enfermedad coronaria más compleja y extensa, una función ventricular más deteriorada y, muchas veces, con múltiples procedimientos de revascularización previos.

Teniendo en cuenta este panorama, se hace más necesaria que nunca la generalización de las escalas de riesgo quirúrgico (EuroSCORE9) y el desarrollo de nuevas estrategias que permitan unos resultados aceptables. Por fortuna se han comunicado resultados sorprendentemente favorables. El grupo de la Fundación Favaloro publicó su experiencia en la revascularización de pacientes con edad ≥ 75 años, con unos resultados muy aceptables12. En otros estudios se ha objetivado una tendencia clara hacia una menor mortalidad en cirugía coronaria. O'Connor et al13 registraron un descenso de la mortalidad tras cirugía de derivación coronaria del 4,5 al 3,6% entre 1987 y 1993. Ghali et al14 refirieron un descenso de la mortalidad no ajustada al riesgo del 4,7 al 3,3% entre 1990 y 1994, con una reducción del 42% en la mortalidad ajustada para ese período (del 5,7 al 3,0%). En otros estudios también se ha demostrado un claro beneficio de la cirugía coronaria en pacientes de edad avanzada15,16. Pero ninguno se ha centrado en analizar las posibles causas de esta tendencia decreciente de la mortalidad. En cambio, en un reciente estudio3 sí se ha demostrado que en el descenso progresivo de morbimortalidad desempeñan un papel importante los avances de la técnica quirúrgica.

Nosotros hemos observado un aumento del riesgo entre 1993 y 2001. La edad media y los pacientes > 70 años han aumentado, junto con una mayor comorbilidad, especialmente hipertensión, diabetes mellitus tipo 1, BNCO y arteriopatía periférica. Este perfil de mayor riesgo ha sido reflejado por el EuroSCORE, con cifras medias de mortalidad predictiva más elevadas en los últimos años. La edad, la FE, el grado funcional NYHA avanzado, la insuficiencia renal crónica (IRC), la presencia de arteriopatía periférica y la cirugía urgente han sido predictores independientes de mortalidad y morbimortalidad hospitalaria. En el estudio de Abramov et al3, los factores asociados con mortalidad fueron muy similares: cirugía urgente, FE < 35%, IRC, vasculopatía periférica y edad > 70 años. Si comparamos estos resultados con los del estudio CASS, uno de los pilares para sentar las guías de práctica clínica en la cirugía coronaria de la ACC y AHA (1991), variables «cardíacas» como la enfermedad de tronco principal izquierdo y el grado de angina han perdido su poder predictivo de mortalidad17. Nuevos factores «extracardíacos», como la vasculopatía periférica, la IRC y la BNCO, han surgido como nuevos predictores de morbimortalidad, aspecto demostrado también por otros estudios importantes (Grover et al18).

En nuestro caso, la mortalidad observada globalmente puede considerarse baja (2,7%) y acorde con la obtenida por otros estudios3,12. Desglosada en las 3 etapas sucesivas, ha experimentado un ligero aumento, especialmente en la segunda, pero sin alcanzar la significación estadística (tabla 4). Respecto al riesgo preoperatorio, los modelos externos de riesgo (EuroSCORE) pueden llevar a una sobrestimación o subestimación de dicho riesgo, ya que las variables consideradas pueden no representar todos los factores reales en una situación concreta. El EuroSCORE se ha ajustado bastante bien al riesgo de mortalidad estimado por nuestro modelo, con un buen poder de discriminación, aunque menor que el obtenido por dicho modelo (fig. 1). Como hemos mencionado, dicha mortalidad estimada ha experimentado un aumento progresivo con el tiempo en consonancia con el mayor riesgo de los pacientes. Y aunque a raíz de los resultados no tenemos suficiente evidencia para asegurar que la mortalidad observada aumente, sin embargo, sí que disminuye cuando se ajusta al riesgo, y lo hace de una manera lineal y significativa. De hecho, tras ajustar el modelo de mortalidad con la variable «euroscore» podemos afirmar que la probabilidad de mortalidad es mayor en los períodos primero y segundo respecto al último, con un nivel de significación estadística próximo al 5% (tabla 5c). Por su parte, en el modelo compuesto de morbimortalidad, la variable «euroscore» no mostró significación estadística, pero sí fue significativa «período estudio», especialmente la categoría correspondiente al primer período. Por tanto, aunque la morbimortalidad observada no mostró un descenso significativo en las sucesivas etapas (tabla 4) tras el ajuste de dicho modelo con «euroscore», también podemos afirmar que hay una probabilidad de morbimortalidad mayor en los períodos iniciales (tabla 6).

Fig. 1. Curvas ROC de Euroscore y del modelo de mortalidad del estudio.

Al aumento significativo de la mortalidad predictiva (duplicada en la última cohorte) le ha correspondido una mortalidad hospitalaria ajustada al riesgo en descenso en cada etapa (reducción de hasta el 57%). Este descenso ha sido debido a un mayor ascenso de la mortalidad estimada respecto de la observada. Un hallazgo similar nos ofrece el estudio de Abramov et al3. En nuestros pacientes, el ascenso de mortalidad observada ha sido especialmente pronunciado en la segunda etapa. Una posible explicación podría ser la curva de aprendizaje con la incorporación de nuevas técnicas (cirugía sin CEC o injertos arteriales múltiples), cuya eclosión se produjo en dicho período.

Respecto a las nuevas técnicas, sólo hemos comprobado una tendencia hacia una menor mortalidad hospitalaria con el empleo de injertos arteriales múltiples (signo negativo del coeficiente beta en el análisis de regresión; tabla 7), pero sin alcanzar la significación estadística. Kurlansky et al19 objetivaron, en pacientes de edad avanzada, que el empleo de un injerto arterial frente a la revascularización exclusiva con injertos venosos permitía no sólo un descenso en la mortalidad hospitalaria, sino también una mejoría de la calidad de vida a largo plazo. Este efecto se ha demostrado ampliamente en otros grupos de edad y, de hecho, el empleo de la arteria mamaria se ha mantenido como un estándar quirúrgico desde los años ochenta por su mejor permeabilidad y supervivencia. Abramov et al3 demostraron un claro efecto protector de la mamaria interna izquierda, no sólo frente a la mortalidad hospitalaria, sino también frente a la morbilidad. El empleo de injertos arteriales múltiples también figuró como variable estadísticamente significativa (p = 0,0001) en su modelo compuesto de morbilidad y mortalidad, aunque perdió peso estadístico (p = 0,062) en otro modelo de mortalidad operatoria aislada. El carácter retrospectivo del estudio y el probable sesgo de selección no permiten más que postular el probable impacto beneficioso de la utilización de injertos arteriales múltiples. La mejora de la supervivencia precoz con esta práctica está todavía por demostrar. A este respecto, es interesante mencionar los resultados preliminares del estudio CARACASS (Complete Arterial and Convencional Coronary Artery Surgery Study), como estudio prospectivo aleatorizado europeo en el que participan centros españoles (congresos de la European Association of Cardio-thoracic Surgery 2002-2003). Los 2 grupos comparados son pacientes con al menos un injerto arterial (especialmente a la descendente anterior) y el resto injertos venosos, frente a pacientes con revascularización arterial completa (en ambos con enfermedad de 3 vasos). No hubo diferencias significativas en la mortalidad hospitalaria, pero sí una mayor incidencia de hemorragia (p = 0,08) e infecciones postoperatorias (p = 0,056) en el grupo arterial completo, frente a una incidencia mayor de ACV en el otro grupo. La permeabilidad precoz (30 días) de los injertos arteriales fue mejor, especialmente para la arteria mamaria interna izquierda.

En nuestra experiencia, el empleo sistemático de la arteria radial nos ha permitido crecer en la cirugía con injertos arteriales. Su fácil obtención, su cómodo manejo y la ausencia de complicaciones relevantes nos ha permitido su uso sistemático actual; sus contraindicaciones son la falta de una suplencia adecuada de la arteria cubital (test de Allen preoperatorio positivo o pulsioximetría sugestiva en quirófano), o bien la afección ateromatosa de la radial. Su empleo coincide con un aumento en el número de derivaservado un aumento proporcional del tiempo de CEC. Su posible causa radica en el empleo de injertos compuestos (mamarias y/o radiales en Y o T). Estas configuraciones permiten disminuir el número de anastomosis sobre la aorta y reducir el tiempo total de CEC.

En la cirugía sin CEC, el análisis estadístico multivariable no mostró un efecto beneficioso significativo respecto a la morbimortalidad. La cirugía sin CEC ha sido empleada especialmente en pacientes de alto riesgo, pero obteniendo una mortalidad siempre inferior a la estimada. En una revisión previa de nuestra experiencia no se pudo confirmar una mejoría en la mortalidad hospitalaria, pero sí una tendencia hacia una menor morbilidad y una significativa reducción de las transfusiones y las estancias hospitalarias20. Hay múltiples estudios en los que se ha demostrado una mejora de los resultados: menor morbilidad, mejora de los costes e incluso un descenso de la mortalidad hospitalaria. En el estudio de Mack et al21 se evidenció un descenso de la mortalidad cercano al 1% en 1996-2000 en comparación con el período 1990-199521. La introducción de la cirugía sin CEC desempeñó un papel importante en este hallazgo.

Respecto a la protección miocárdica, la técnica cardiopléjica básica no ha presentado variaciones relevantes durante el estudio. Por otra parte, el empleo de BCIA profiláctico ha aumentado en las etapas posteriores, pero tampoco ha alcanzado significación estadística como factor protector. Se ha indicado en pacientes con mala función ventricular (FE ≤ 40%). La FE media ha sido moderadamente menor en los últimos años, pero el deterioro importante de la contractilidad (FE < 30%) ha sido similar. A pesar de ello, el empleo profiláctico de BCIA ha aumentado significativamente. Este aumento podría ser, en parte, consecuencia de un cambio de actitud en el equipo quirúrgico ante las mejoras técnicas y la facilidad para el implante de los nuevos dispositivos. Otros factores pueden haber favorecido su empleo: el aumento de la cirugía urgente, el grado creciente de angina o la mayor frecuencia de infarto reciente en los pacientes intervenidos. Las urgencias han aumentado de manera sustancial en los últimos años, en concordancia con el grado creciente de angina. Igualmente, el aumento de la presión asistencial por la creciente problemática de las listas de espera puede haber influido en una política quirúrgica más agresiva del paciente inestable, aunque todas estas apreciaciones quedan dentro del campo de la especulación.

Finalmente, no podemos obviar la probable influencia en los resultados de otros factores importantes, como el progresivo aumento del número de intervenciones y la mayor tasa de revascularización completa (más injertos por paciente). Es indudable que un aumento del volumen de pacientes intervenidos en los períodos sucesivos se ha traducido en una mayor experiencia del equipo quirúrgico y, previsiblemente, en una mayor calidad y mejores resultados.

Una de las limitaciones de este estudio es su diseño retrospectivo y su desarrollo en un solo centro hospitalario. Al tratarse de un intervalo largo de tiempo, es posible que haya un sesgo de selección durante los distintos períodos. Los criterios teóricos de indicación quirúrgica se han basado en las sucesivas guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en Cirugía Coronaria y no han presentado modificaciones sustanciales durante el período estudiado. Pero la aplicación práctica de estas guías de actuación sí ha podido variar con el tiempo, así como con la mayor experiencia del equipo quirúrgico y el riesgo creciente de los pacientes. Es indudable, que la mayor presión social y la publicación de resultados satisfactorios en pacientes octogenarios y con riesgo elevado puede haber influido en una mayor aceptación de la cirugía de este tipo de enfermos.

CONCLUSIÓN

Ha habido un aumento significativo del riesgo quirúrgico de los pacientes en los que se realiza una cirugía coronaria en los últimos años. Este fenómeno es consecuencia de una mayor edad y una más frecuente comorbilidad. Pese a ello, no se ha producido un aumento de la mortalidad ajustada al riesgo. La incorporación de nuevas técnicas quirúrgicas, especialmente el empleo de injertos arteriales múltiples o cirugía sin CEC, ha mostrado tan sólo una tendencia hacia un beneficio potencial en el tratamiento de este paciente de «nuevo perfil».

Véase editorial en págs. 473-6

Correspondencia: Dr. R. García Fuster.

Artes Gráficas, 4, esc. izqda, pta. 3. 46010 Valencia. España.

Correo electrónico: rgfuster@terra.com