Introducción y objetivos. El objetivo del presente estudio fue analizar el valor pronóstico y la evolución del ecocardiograma-Doppler en una población hospitalaria adulta con miocardiopatía hipertrófica (MH).

Métodos. Se estudiaron 119 pacientes consecutivos diagnosticados de MH (52 ± 12 años, 60 mujeres) durante un seguimiento medio de 9,7 ± 6,7 años. La evolución ecocardiográfica se analizó en los 104 pacientes (67 con obstrucción dinámica) en quienes se disponía al menos de 2 ecocardiogramas con un intervalo de 3,7 ± 3 años (uno a 7 años) entre ambas exploraciones.

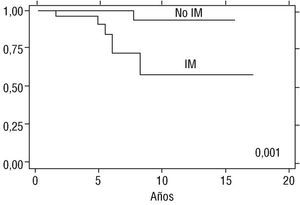

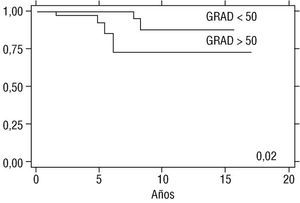

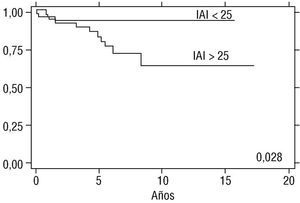

Resultados. Durante el seguimiento 7 pacientes fallecieron y 31 presentaron complicaciones severas (siete fallecimientos, 15, síncope, cuatro, angina grado IV, tres, disnea grado IV y dos, infarto). La presencia de insuficiencia mitral (p = 0,001) y un gradiente dinámico superior a 50 mmHg (p = 0,02) fueron predictores de mortalidad, y un índice de aurícula izquierda superior a 25 mm/m2 (p = 0,028), de complicaciones severas. En un 15% de los pacientes con MH no obstructiva en el primer registro ésta pasó a ser obstructiva en el último registro. También se observó un incremento del número de pacientes con insuficiencia mitral (el 80 frente al 66%; p = 0,01) y en su severidad (p = 0,038) durante el seguimiento.

Conclusiones. La presencia de insuficiencia mitral, de gradiente dinámico superior a 50 mmHg, y un índice de aurícula izquierda superior a 25 mm/m2 son variables de mal pronóstico en los pacientes adultos con MH. Durante el seguimiento se observa la evolución a formas obstructivas en un 15% de las MH no obstructivas y una tendencia a la progresión de la insuficiencia mitral.

Palabras clave

Palabras claves: Miocardiopatía

Ecocardiografía

Pronóstico

INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía hipertrófica (MH) es una enfermedad cardíaca de transmisión autosómica dominante y presentación clínica, morfológica y genética muy heterogénea, que se caracteriza por una hipertrofia ventricular izquierda que puede causar o no una obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo 1-9. Durante el seguimiento de los pacientes con MH se han comunicado casos de progresión de la hipertrofia 10-12, de dilatación ventricular izquierda con evolución hacia una disfunción sistólica 13-17 y cambios manifiestos en el gradiente dinámico intraventricu-lar 13-17. El aumento de la hipertrofia parece observarse preferentemente en la población pediátrica 11-22 y es menos frecuente en la población adulta 23. Sin embargo, de los diferentes parámetros ecocardiográficos, únicamente la detección de hipertrofia ventricular izquierda y de un gradiente dinámico muy severo parecen tener implicaciones pronósticas 24,27. En este estudio se pretende analizar el valor pronóstico del ecocardiograma-Doppler en una población adulta hospitalaria con MH y analizar la evolución de los parámetros ecocardiográficos y del Doppler en la misma.

MÉTODOS

Pacientes

Se incluyeron en el estudio 119 pacientes (edad: 52 ± 12 años, 60 mujeres) consecutivos diagnosticados de MH por ecocardiografía-Doppler. El diagnóstico de MH se basó en la demostración de hipertrofia ven-tricular izquierda (asimétrica o simétrica) en ausencia de cualquier enfermedad cardíaca o sistémica capaz de ocasionarla. Se consideraron hipertróficos los segmentos septal anterior y posterolateral si su grosor era igual o superior a 15 mm, y los segmentos septal posterior y anterolateral si su grosor era igual o superior a 17 mm 28. El grosor del tabique interventricular (TIV) y de la pared posterior (PP) y los diámetros telediastólico (DTD) y telesistólico (DTS) fueron medidos en modo M al final de la diástole, coincidiendo con el inicio del QRS del ECG, con el haz de ultrasonidos atravesando perpendicularmente el TIV y la PP en los músculos papilares por debajo del nivel caudal de las valvas mitrales 29 calculándose el índice de masa ventricular izquierdo 30.

Seguimiento clínico

Se realizó un seguimiento de todos los pacientes en las consultas externas del hospital o mediante contacto telefónico. El seguimiento mínimo fue de un año (media: 9,7 ± 6,7 años; máximo: 32 años) considerado a partir del momento del diagnóstico de la enfermedad. Los datos recogidos en el seguimiento e incluidos en el análisis estadístico fueron los siguientes: disnea (clases I-IV), angina (clases I-IV), síncope, infarto y muerte. Se consideraron como complicaciones severas la muerte, el infarto, el síncope, la angina clase IV y la disnea clase IV.

Seguimiento ecocardiográfico

Para el estudio evolutivo del ecocardiograma-Doppler se valoraron de forma retrospectiva los registros ecocardiográficos y Doppler de los 104 pacientes (52 ± 17 años, 54 mujeres) de quienes se disponía de, al menos, dos registros practicados con un intervalo superior a los 12 meses. Los ecocardiogramas se practicaron por indicación del cardiólogo responsable del enfermo; el número medio de registros practicados por paciente fue de 2,9 (entre 2 y 7), aunque para el análisis de la evolución ecocardiográfica sólo se seleccionaron el primero y el último. A 26 pacientes se les colocó un marcapasos cardíaco permanente durante la evolución, y dos fueron intervenidos mediante una miectomía. Estos pacientes no fueron considerados para el análisis de la evolución espontánea del gradiente dinámico mediante Doppler. Se recogieron los va-lores del informe asistencial del primer y último ecocardiograma-Doppler de cada paciente. Todos ellos habían sido supervisados por uno de los tres cardiólogos del gabinete de ecocardiografía con una experiencia en esta técnica superior a los 10 años. El intervalo de tiempo entre las dos exploraciones fue de 3,7 ± 3 años (entre uno y 13 años). Para la práctica del ecocardiograma-Doppler se utilizaron los ecógrafos Vingmed CFM 800 y Hewlett Packard Sonos 1000.

Los parámetros ecocardiográficos que se incluyeron en el análisis estadístico fueron los siguientes: índice del grosor del TIV, índice del grosor de la PP del ventrículo izquierdo, fracción de acortamiento sistólico, índice del DTD del ventrículo izquierdo, índice del DTS del ventrículo izquierdo, índice del diámetro de la aurícula izquierda (AI) e índice de masa ventricular izquierda. En el Doppler se registraron los siguientes parámetros: gradiente dinámico de presión intraventricular basal, velocidades E y A del flujo mitral y presencia y severidad de la insuficiencia mitral. El flujo diastólico mitral se estudió con Doppler pulsado en la proyección apical de 4 cavidades, tratando de orientar la dirección del flujo mitral con el menor ángulo posible con respecto a la orientación del haz ultrasónico. Se valoraron las velocidades E y A 31, y mediante Doppler color se evaluó la severidad de la insuficiencia mitral cuantificándose ésta (grados I a IV) en función de la extensión de la turbulencia generada en la AI 32.

El gradiente dinámico intraventricular se valoró con Doppler continuo determinándose la velocidad máxima del flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y aplicando la fórmula de Bernoulli. Se consideró que una MH era obstructiva cuando este gradiente era superior a 25 mmHg.

Análisis estadístico

Para comparar las variables continuas entre el primer y el último ecocardiograma se utilizó la prueba de la t de Student para datos apareados; para las variables ordinarias se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, y para las dicotómicas, la prueba de McNemar. Para estudiar la asociación entre una variable continua y una categórica se utilizó la prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney.

El tiempo de supervivencia se estimó según la técnica de Kaplan-Meier; su asociación con los posibles factores pronósticos se estudió con la prueba de rangos logarítmicos, y para estimar las razones de tasas de incidencia asociadas a cada factor se utilizó la regresión de riesgos proporcionales de Cox. Las variables ecocardiográficas se trataron como tiempo-dependientes: el tiempo de seguimiento se subdividió en períodos delimitados por cada exploración ecocardiográfica, el período posterior a la última exploración duraba hasta la primera complicación o el último control clínico. Se utilizó el paquete de programas estadísticos Stata, versión 6.0. RESULTADOS

Variables pronósticas

Treinta y un pacientes presentaron complicaciones severas durante el seguimiento: siete enfermos fallecieron de causa cardíaca (tres de muerte súbita y cuatro por insuficiencia cardíaca); 15 presentaron síncope; dos, infarto agudo de miocardio; cuatro, angina clase IV, y tres, disnea clase IV. De los 7 pacientes (6 mujeres; edad media: 53 años) que fallecieron durante el seguimiento, seis tenían formas obstructivas y a cuatro se les había practicado un cateterismo cardíaco que había demostrado coronarias normales. A tres se les había implantado un marcapasos y a dos se les había practicado una miectomía. Las indicaciones de la implantación de un marcapasos (n = 26) y de miectomía (n = 7) corrieron a cargo del cardiólogo responsable del paciente. No obstante, todos estos pacientes tenían disnea y/o angina de grados III-IV. La implantación de un marcapasos y la cirugía no fueron consideradas complicaciones en el seguimiento.

Ninguna de las variables clínicas clásicas de mal pronóstico (historia familiar de muerte súbita, edad inferior a 15 años en el momento del diagnóstico, disnea ³ III y angina ³ III, taquicardia ventricular en el Holter) en series de MH con pacientes más jóvenes tuvo poder predictivo de mortalidad en esta serie.

Para el ecocardiograma-Doppler las variables predictivas de mortalidad fueron el índice del diámetro auricular izquierdo (IAI) (0,02), el gradiente dinámico (p = 0,028) y la insuficiencia mitral (p = 0,011) (ta-bla 1). En las figuras 1 y 2 se presentan las curvas de Kaplan-Meier para mortalidad según la presencia o no de insuficiencia mitral (p = 0,001) y según el gradiente dinámico fuera o no superior a 50 mmHg (p = 0,02). Seis de los 7 pacientes que fallecieron tenían formas obstructivas, con un gradiente dinámico medio de 104 mmHg (mínimo, 36, y máximo, 125 mmHg). Los siete presentaban insuficiencia mitral: uno de grado IV, dos de grado III, tres de grado II y el restante de grado I.

Fig. 1. Curvas de supervivencia en función de la presencia o no de insuficiencia mitral (IM) en el Doppler.

Fig. 2. Curvas de supervivencia en función del gradiente dinámico (GRAD) superior o no a 50 mmHg.

La única variable predictiva de complicaciones severas fue el IAI (p = 0,01) (tabla 1). En la figura 3 se exponen las curvas de Kaplan-Meier para compli-caciones severas según el IAI fuera o no superior a 25 mm/m 2 (p = 0,028).

Fig. 3. Curvas de Kaplan-Meier para complicaciones severas en función del índice auricular izquierdo (IAI) superior o no a 25 mm/m2.

Evolución del ecocardiograma-Doppler

Sesenta y cinco de los 104 pacientes que tenían seguimiento ecocardiográfico presentaban obstrucción dinámica basal en el primer registro (gradiente intraventricular izquierdo dinámico basal > 25 mmHg). Las características clínicas y el tratamiento de los pacientes con MH obstructiva no fueron significativamente diferentes de las MH no obstructivas (tabla 2). Sesenta y cinco (77%) de los 84 pacientes que pudieron ser clasificados morfológicamente 33 presentaban una hipertrofia predominantemente septal y anterolateral (tipo III); 10 (12%) tenían hipertrofia concéntrica (tipo V); cinco (6%), hipertrofia septal anterior y septal posterior (tipo II); tres (3,6%), hipertrofia sólo septal anterior (tipo I), y uno (1,1%), hipertrofia apical (tipo VI).

No hubo diferencias estadísticamente significativas de los diferentes parámetros ecocardiográficos entre el primer y último registros (tabla 3). Sin embargo, en un 8,8% (9/102) de los pacientes se observó un aumento del grosor del TIV mayor de 5 mm y en un 7% (7/100) de la PP. En un 6,8% de los enfermos (7/102) se ob-servó una disminución del grosor del TIV mayor de 5 mm y en un 3% (3/100) de la PP. En un 5,1% de los pacientes (5/98) se apreció un aumento del DTD del ventrículo izquierdo superior a 10 mm, y en un 12,8% (10/78), una disminución mayor del 10% de la fracción de acortamiento sistólico del ventrículo izquierdo.

Con el Doppler no se observaron variaciones significativas de las velocidades diastólicas E y A del flujo mitral. Tampoco hubo diferencias en la evolución del gradiente dinámico intraventricular entre el primer y el segundo ecos de los pacientes con MH obstructiva en quienes no se implantó un marcapasos ni se realizó una miectomía (tabla 4). Sin embargo, en un 25% de los pacientes (26/104) se observaron variaciones mayores de 25 mmHg del gradiente dinámico entre el primer y el segundo registros: aumentó en un 13,5% de los pacientes (14/104) y disminuyó en un 11,5% (12/104). Un 15% de los pacientes (6/39) sin criterios de obstrucción dinámica en el primer eco tenían un gradiente dinámico basal superior a 25 mmHg en el segundo.

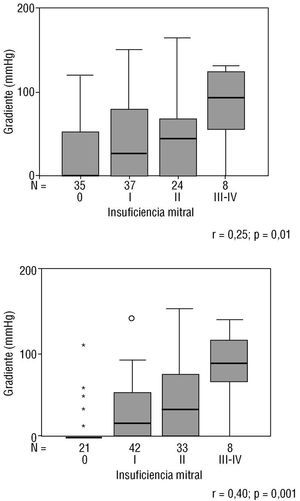

Se observó una correlación estadísticamente significativa entre la severidad del gradiente dinámico y la de la insuficiencia mitral, tanto en el primer registro como en el último (fig. 4). El porcentaje de pacientes con insuficiencia mitral fue superior en el segundo eco (el 80 frente al 66%; p = 0,026), siendo también su severidad significativamente (p = 0,038) más alta en el último registro, debido básicamente al incremento de los grados I y II de la insuficiencia valvular.

Fig. 4. Distribución del gradiente dinámico según la severidad de la insuficiencia mitral determinado mediante eco-Doppler en el primer (superior) y último registros (inferior). La línea central de la caja representa la mediana. Los extremos inferior y superior de la caja corresponden, respectivamente, a los percentiles 25 y 75. Los extremos inferior y superior de la vertical corresponden, respectivamente, al percentil 25 menos 1,5 veces el rango intercuartil, y al percentil 75 más 1,5 veces el rango intercuartil. Los valores más alejados se representan en círculos y asteriscos.

En los 26 pacientes a los que se implantó un marcapasos el gradiente dinámico era de 92 ± 27 mmHg antes de la intervención y disminuyó a 46 ± 39 mmHg a los 12 meses (p = 0,001). Aunque se observó una tendencia, no significativa, a la disminución de la severidad de la insuficiencia mitral (de 2,2 a 1,7 entre el registro sin marcapasos y el último estudio con marcapasos), tan sólo en uno de los 26 enfermos portadores de marcapasos no se registró regurgitación mitral.

Al comparar por separado el primer y último registro ecocardiográficos de los pacientes con MH obstructiva (tabla 4) y con MH no obstructiva (tabla 5) tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas, pero el porcentaje de pacientes con insuficiencia mitral tendió a aumentar en ambos grupos alcanzando diferencias casi estadísticamente significativas en las MH obstructivas (p = 0,06). Aunque el número de pacientes que recibían bloqueadores beta y verapamilo fue superior en el último registro (el 41 frente al 19% [p = 0,0005] y el 21 frente al 6% [p = 0,0012], respectivamente), no se objetivaron diferencias significativas en la evolución de ningún parámetro del eco-Doppler.

DISCUSIÓN

Valor pronóstico del eco-Doppler en la miocardiopatía hipertrófica

Los factores predictivos de muerte súbita más aceptados en la bibliografía son la historia familiar de muerte súbita prematura, el síncope recurrente en pacientes jóvenes, la taquicardia ventricular no sostenida en adultos y la respuesta anormal de la presión arterial durante el esfuerzo en pacientes menores de 40 años. Aunque no se dispone de datos concluyentes sobre el valor relativo de los diferentes factores de riesgo, en los pacientes adultos sin ninguno de estos factores de riesgo y sin hipertrofia ventricular importante ni gradiente dinámico severo, el riesgo de muerte súbita es más raro 25,26. Una hipertrofia ventricular izquierda superior a 25 mm y un gradiente dinámico mayor de 30 mmHg son las únicas variables derivadas del eco-Doppler con valor pronóstico en las series publicadas con ecocardiograma-Doppler y que incluyen a más de 100 pacientes 34-40.

En nuestro estudio no se ha demostrado que el grado de hipertrofia ventricular izquierda tenga valor pronóstico; sin embargo, tanto la presencia de insuficiencia mitral como la severidad del gradiente dinámico, parámetros que guardan una significativa correlación entre sí, fueron, junto con el IAI, parámetros predictivos de mal pronóstico. La dilatación auricular izquierda de los pacientes con MH se explica por la disfunción diastólica ventricular y por la insuficiencia mitral. Estudios previos han demostrado que el diámetro auricular izquierdo era significativamente superior en los pacientes con MH sintomáticos con respecto a los asintomáticos 41.

Progresión-regresión de la hipertrofia

McKenna et al 42 describieron en 1982 que hasta en un 20% de los pacientes con MH podía observarse una progresión de la hipertrofia en el ECG. Maron et al 11 apreciaron una progresión ecocardiográfica de la hipertrofia en un 43% de niños con MH, mientras que Domenicucci et al 12 sólo la observaron en un 10% de los pacientes adultos tratados médicamente.

En nuestra serie no se evidenció progresión significativa de la hipertrofia ventricular izquierda. Estos resultados concuerdan con las series de MH estudiadas en la edad adulta 23,24. Ahora bien, en un 8% de los pacientes observamos un aumento superior a 5 mm del grosor de la pared miocárdica entre el primer y último registros ecocardiográficos. Por otra parte, observamos disminución del grosor de estas paredes en un 5% de los casos aproximadamente, lo cual concuerda con el 4% comunicado por Spirito et al en pacientes con fracción de eyección mayor del 50% 10.

Función sistólica ventricular izquierda

En la mayoría de los pacientes con MH la función sistólica del ventrículo izquierdo es normal o supernormal con reducción de los volúmenes ventriculares 43-47. En investigaciones previas se ha descrito que un pequeño número de pacientes pueden evolucionar hacia una fase morfológica y funcional parecida a la miocardiopatía dilatada 14-17,48,49. Ya en 1968, Frank y Braunwald 50 habían apuntado esta rara eventualidad. Adelman et al 51 observaron esta complicación sólo en un 7% de pacientes con MH.

En nuestra serie no hubo cambios significativos en los valores medios de la fracción de acortamiento sistólico entre el primer y último ecos. Ahora bien, un 13% de los pacientes presentaron una disminución de la fracción de acortamiento sistólico superior al 10%, lo cual también concuerda con lo comunicado en la bibliografía 10.

Dilatación ventricular izquierda

En nuestra serie no se observaron cambios significativos de los diámetros ventriculares entre el primer y segundo ecos, pero en un 5% de los pacientes se encontró un aumento superior a 10 mm del diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo. Aunque Shah y Sylvester 52 tampoco observaron cambios significativos en los diámetros del ventrículo izquierdo durante un seguimiento ecocardiográfico de 42 meses, otros autores han descrito ejemplos de progresión de la MH a formas dilatadas 20-23.

Evolución del gradiente dinámico

Desde el año 1971 53 se menciona que la MH puede evolucionar de la forma no obstructiva a la obstructiva, y viceversa. La aparición o regresión espontánea del gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo se ha descrito en varias publicaciones 18-21. En nuestra serie un 15% de los pacientes sin obstrucción dinámica en el primer registro evolucionaron a MH obstructiva durante el seguimiento.

Evolución de la función diastólica

Aunque algunos autores han estudiado las variaciones del flujo mitral como índice de función diastólica para valorar el efecto de diferentes tratamientos en la MH, lo cierto es que los factores que intervienen en su morfología son múltiples 54, y entre ellos se hallan la edad, la frecuencia cardíaca y la presencia de insuficiencia mitral. La valoración de la función diastólica en la MH mediante Doppler tiene muchas limitaciones. Incluso la evaluación conjunta del flujo mitral y de las venas pulmonares ha demostrado ser de escaso interés en estos enfermos 55. En nuestra serie, la mitad de los pacientes tenían una velocidad A > E en el Doppler inicial, y durante la evolución no hallamos cambios significativos en los valores absolutos de estas velocidades ni en su relación.

Evolución de la insuficiencia mitral

Como han demostrado otros autores 56, nosotros observamos una correlación significativa entre la severidad de la obstrucción dinámica y el grado de insuficiencia mitral (fig. 4). No existen estudios previos en los que se haya valorado la severidad de la insuficiencia mitral durante la evolución natural de los pacientes con MH, y en nuestra serie hemos observado un aumento significativo del número de pacientes con insuficiencia mitral detectada mediante Doppler entre el primer y el último ecos (el 66 frente al 88%), con un incremento de su severidad. Al no haberse podido demostrar una evolución paralela entre el incremento de la severidad del gradiente dinámico y el de la insuficiencia mitral, resulta difícil atribuir el empeoramiento de ésta a la progresión de la obstrucción dinámica, y no debe descartarse que otros factores ligados al propio envejecimiento de la población (cambios valvulares degenerativos, engrosamiento del anillo mitral) contribuyan a explicar esta evolución.

Limitaciones del estudio

En primer lugar, debe señalarse que el período de seguimiento ecocardiográfico fue relativamente corto para una enfermedad de larga evolución como es la MH. Por otra parte, debido a que el número de complicaciones severas era escaso para el análisis estadístico si se consideraban por separado, ha sido necesario agruparlas, lo que ha significado un cierto grado de heterogeneidad.

Al tratarse de un estudio retrospectivo, debe tenerse en cuenta que en la cuantificación de los parámetros del ecocardiograma-Doppler interviene una variabilidad interobservador e interensayo que no hemos calculado al haber variado los observadores durante el tiempo de seguimiento de estos enfermos. A fin de contrarrestar en lo posible esta limitación se han adoptado unos criterios aceptados en la bibliografía para considerar que un aumento o disminución de una determinada variable no fuera atribuible a una de estas posibilidades 57. Así, se adoptaron los criterios de un aumento de grosor miocárdico mayor de 5 mm y del DTD superior a 10 mm y una disminución de la fracción de acortamiento sistólico mayor del 10% por ser los más ampliamente aceptados en estudios previos 10,11. Clark et al 58 señalaron que cambios superiores a 3 mm en el DTD y mayores del 5,5% en la fracción de acortamiento sistólico ya pueden representar diferencias biológicas significativas, por lo que, en nuestra serie, al exigir unos cambios superiores permitían reducir la variabilidad temporal y la debida a la valoración de observadores distintos, aunque éstos hubiesen adoptado los mismos criterios en la realización de las medidas 28 y tuvieran amplia experiencia en ecocardiografía-Doppler. CONCLUSIÓN

En nuestra serie de pacientes adultos con MH las principales variables pronósticas del ecocardiograma-Doppler fueron la insuficiencia mitral, el gradiente dinámico y el IAI. No se observaron diferencias significativas en el ecocardiograma-Doppler durante un seguimiento medio de casi 10 años; un 15% de los pacientes evolucionaron de formas no obstructivas a MH obstructiva, y se apreció una tendencia hacia la progresión de la insuficiencia mitral.

Bibliografía

[1]

Spirito P, Seidman CE, McKenna WJ, Maron BJ..

Management of hypertrophic cardiomyopathy..

N Engl J Med, (1997), 336 pp. 775-785

[2]

Wigle ED, Rakowski H, Kimball BP, Williams WG..

Hypertro-phic cardiomyopathy: clinical spectrum and treatment..

Circulation, (1995), 92 pp. 1680-1692

[3]

Maron BJ..

Hypertrophic cardiomyopathy..

Lancet, (1997), 350 pp. 127-133

[4]

Maron BJ, Moller JH, Seideman CE..

Impact of laboratory molecular diagnosis on contemporary diagnostic criteria for genetically transmitted cardiovascular diseases: hypertrophic cardiomyopathy, long-QT syndrome and Marfan syndrome..

Circulation, (1998), 98 pp. 1460-1471

[5]

Wigle ED, Sasson Z, Henderson MA, Ruddy TD, Fulop J, Rakowski H et al..

Hypertrophic cardiomyopathy. The importance of the site and extent of hypertrophy. A review..

Prog Cardiovasc Dis, (1985), 28 pp. 1-83

[6]

Maron BJ, Bonow RO, Cannon RO II.I, Leon BJ, Epstein SE..

Hypertrophic cardiomyopathy: interrelation of clinical manifestations, pathophysiology, and therapy..

N Engl J Med, (1987), 316 pp. 780-789

[7]

Louie EK, Edwards LC..

Hypertrophic cardiomyopathy..

Prog Cardiovasc Dis, (1994), 36 pp. 275-308

[8]

Hecht GM, Klues HG, Roberts WC, Maron BJ..

Coexistence of sudden cardiac death end-stage heart failure in familial hypertro-phic cardiomyopathy..

J Am Coll Cardiol, (1993), 22 pp. 489-497

[9]

Webb JG, Sasson Z, Rakowski H, Liu P, Wigle ED..

Apical hypertrophic cardiomyopathy: clinical follow-up and diagnostic correlates..

J Am Coll Cardiol, (1990), 15 pp. 83-90

[10]

Spirito P, Maron BJ, Bonow RO, Epstein SE..

Ocurrence and significance of progressive left ventricular wall thinning and relative cavity dilatation in patients with hypertrophic cardiomyopathy..

Am J Cardiol, (1987), 60 pp. 123-129

[11]

Maron BJ, Spirito P, Wesley Y, Arce J..

Development and progression of left ventricular hypertrophy in children with hypertrophic cardiomyopathy..

N Engl J Med, (1986), 315 pp. 610-614

[12]

Domenicucci S, Lazzeroni E, Roelandt J, Ten Cate FJ, Vletter WB, Arntzenius AC..

Progression of hypertrophic cardiomyopathy. A cross sectional echocardiographic study..

Br Heart J, (1985), 53 pp. 405-411

[13]

Maron BJ, Spirito P..

Implications of left ventricular remodeling in hypertrophic cardiomyopathy..

Am J Cardiol, (1998), 81 pp. 1339-1344

[14]

Yutani Ch, Imakita M, Ishibashi-Ueda H, Hatanaka K, Nagata S, Sakakibara H et al..

Three autopsy cases of progression to left ventricular dilatation in patients with hypertrophic cardiomyopathy..

Am Heart J, (1985), 109 pp. 545-548

[15]

Ten Cate FJ, Roelandt J..

Progression to left ventricular dilatation in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy..

Am Heart J, (1979), 97 pp. 762-765

[16]

Beder SD, Gutgesell HP, Mullins Ch.E, McNamara DG..

Progression from hypertrophic obstructive cardiomyopathy to congestive cardiomyopathy in a child..

Am Heart J, (1982), 104 pp. 155-156

[17]

Fighali S, Krajcer Z, Edelman S, Leachman RD..

Progression of hypertrophic cardiomyopathy into a hypokinetic left ventricle: Higher incidence in patients with midventricular obstruction..

J Am Coll Cardiol, (1987), 9 pp. 288-294

[18]

Ciró E, Maron BJ, Bonow RO, Cannon R, Epstein S..

Relation between marked changes in left ventricular outflow tract gradient and disease progression in hypertrophic cardiomyopathy..

Am J Cardiol, (1984), 53 pp. 1103-1109

[19]

Kizilbash AM, Heinle SK, Grayburn PA..

Spontaneous variability of left ventricular outflow tract gradient in hypertrophic obstructive cardiomyopathy..

Circulation, (1998), 97 pp. 461-466

[20]

Horimoto M, Yokota K, Inoue H, Takenaka T, Doi H, Ohno T et al..

Development of obstructive hypertrophic cardiomyopathy from nonobstructive hypertrophic cardiomyopathy..

Am J Cardiol, (1998), 82 pp. 403-405

[21]

Panza JA, Maris TJ, Maron BJ..

Development and determinants of dynamic obstruction to left ventricular outflow in young patients with hypertrophic cardiomyopathy..

Circulation, (1992), 85 pp. 1398-1405

[22]

Spirito P, Bellone P..

Natural history of hypertrophic cardiomyopathy..

Br Heart J, (1994), 72 pp. S10-S12

[23]

Spirito P, Maron BJ..

Absence of progression of left ventricular hypertrophy in adult patients with hypertrophic cardiomyopathy..

Am J Cardiol, (1987), 9 pp. 1013-1017

[24]

Spirito P, Maron BJ..

Relation between extent of left ventricular hypertrophy and occurrence of sudden cardiac death in hypertro-phic cardiomyopathy..

Circulation, (1990), 15 pp. 1521-1526

[25]

McKenna WJ, Montserrat-Iglesias L..

Identificación y tratamiento de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y riesgo de muerte súbita..

Rev Esp Cardiol, (2000), 53 pp. 123-130

[26]

Galve-Basilio E, Alfonso-Manterola F, Ballester-Rodés M, Castro-Beiras A, Fernández de Soria-Pantoja R, Penas-Lado M et al..

Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de cardiología en miocardiopatías y miocarditis..

Rev Esp Cardiol, (2000), 53 pp. 360-393

[27]

Spirito P, Bellone P, Harris KM, Bernabo P, Bruzzi P, Maron BJ..

Magnitude of left ventricular hypertrophy and risk of sudden death in hypertrophic cardiomyopathy..

N Engl J Med, (2000), 342 pp. 1778-1785

[28]

Maron BJ, Gottdiener JS, Epstein SE..

Patterns and significance of distribution of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy. A wide-angle, two-dimensional echocardiographic study of 125 patients..

Am J Cardiol, (1981), 48 pp. 418-428

[29]

Sahn DJ, DeMaria A, Kisslo J, Weyman A..

Recommendations regarding quantitation in M-mode echocardiography: results of a survey of echocardiographic measurements..

Circulation, (1978), 6 pp. 1072-1083

[30]

Devereux RB, Reichek N..

Echocardiographic determination of left ventricular mass in man: anatomic validation of the method..

Circulation, (1977), 55 pp. 613-681

[31]

Van Dam I, Fast J, De Boo T, Hopman J, Van Oort A, Heringa A, et al..

Normal diastolic filling patterns of the left ventricle..

Eur Heart J, (1988), 9 pp. 165-171

[32]

Helmeke F, Nanda NC, Hsiung MC, Soto B, Adey CK, Goyal RG, et al..

Color Doppler assessment of mitral regurgitation with ortogonal planes..

Circulation, (1987), 75 pp. 175-183

[33]

Candell-Riera J, Álvarez-Auñón A, Balda-Caravedo F, García del Castillo H..

Clasificación morfológica de la miocardiopatía hipertrófica mediante ecocardiograma bidimensional..

Rev Esp Cardiol, (1986), 39 pp. 358-363

[34]

Koga Y, Itaya K, Toshima H..

Prognosis in hypertrophic cardio-myopathy..

Am Heart J, (1984), 108 pp. 351-359

[35]

Kofflard MJ, Waldstein DJ, Vos J, Ten Cate FJ..

Prognosis in hypertrophic cardiomyopathy observed in a large clinic population..

Am J Cardiol, (1993), 72 pp. 939-943

[36]

Cecchi F, Olivotto I, Montereggi A, Santoro G, Dolara A, Maron BJ..

Hypertrophic cardiomyopathy in Tuscany: Clinical course and outcome in an unselected regional population..

J Am Coll Cardiol, (1995), 26 pp. 1529-1536

[37]

Maki S, Ikeda H, Muro A, Yoshida N, Shibata A, Koga Y et al..

Predictors of sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy..

Am J Cardiol, (1998), 82 pp. 774-778

[38]

Kyriakidis M, Triposkiadis F, Anastasakis A, Thepistou A, Tocta R, Barbetseas J et al..

Prognosis of completely asymptomatic adult patients with hypertrophic cardiomyopathy..

Chest, (1998), 114 pp. 1091-1096

[39]

Takagi E, Yamakado T, Nakano T..

Prognosis of completely asymptomatic adult patients with hypertrophic cardiomyopathy..

J Am Coll Cardiol, (1999), 33 pp. 206-211

[40]

Maron BJ, Casey SA, Poliac LC, Gohman TE, Almquist AK, Aeppli DM..

Clinical course of hypertrophic cardiomyopathy in a regional United States cohort..

JAMA, (1999), 281 pp. 650-655

[41]

¿Existen diferencias ecocardiográficas entre los pacientes sintomáticos y asintomáticos afectos de miocardiopatía hipertrófica? Rev Esp Cardiol 1988; 41: 143-147.

[42]

McKenna WJ, Borggrefe M, England D, Deanfield J, Oakley CM, Goodwin JF..

The natural history of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy: an electrocardiographic study..

Circulation, (1982), 66 pp. 1233-1240

[43]

Steward S, Mason DT, Braunwald E..

Impaired rate of left ventricular filling in idiopathic hypertrophic subaortic stenosis and valvular aortic stenosis..

Circulation, (1968), 37 pp. 8-14

[44]

Goodwin JF..

Congestive and hypertrophic cardiomyopathies. A decade of study..

Lancet, (1970), 1 pp. 731-739

[45]

Sanderson JE, Gibson DG, Brown DJ, Goodwin JF..

Left ventricular filling in hypertrophic cardiomyopathy: an angiographic study..

Br Heart J, (1977), 39 pp. 661-670

[46]

Bonow RO, Rosing DR, Bacharach SL, Green MV, Kent KM, Lipson LC et al..

Effects of verapamil on left ventricular systolic function and diastolic filling in patients with hypertrophic cardiomyopathy..

Circulation, (1981), 64 pp. 787-796

[47]

Lorell BH, Paulus WJ, Grossman W, Wynne J, Cohn PF..

Modification of abnormal left ventricular diastolic properties by nifedipine in patients with hypertrophic cardiomyopathy..

Circulation, (1982), 65 pp. 499-507

[48]

Maron BJ, Epstein SE, Roberts WC..

Hypertrophic cardiomyopathy and transmural myocardial infarction without significant atherosclerosis of the extramural coronary arteries..

Am J Cardiol, (1979), 43 pp. 1086-1102

[49]

Waller BF, Maron BJ, Epstein SE, Roberts WC..

Transmural myocardial infarction in hypertrophic cardiomyopathy: a cause of conversion from left ventricular asymmetry to symmetry and from normal sized to dilated left ventricular cavity..

Chest, (1981), 79 pp. 461-465

[50]

Frank S, Braunwald E..

Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis: clinical analysis of 126 patients with emphasis on the natural history..

Circulation, (1968), 35 pp. 759-770

[51]

Adelman AG, Wigle ED, Ranganathan N, Webb GD, Kidd BS.L, Bigelow WG et al..

The clinical course in muscular subaortic stenosis..

Ann Intern Med, (1972), 77 pp. 515-518

[52]

Shah PM, Sylvester LJ..

Echocardiography in the diagnosis of hypertrophic obstructive cardiomyopathy..

Am J Med, (1977), 62 pp. 830-835

[53]

Carter WH, Whalen RE, McIntosh HD..

Reversal of hemodynamic and phonocardiographic abnormalities in idiopathic hypertrophic subaortic stenosis..

Am J Cardiol, (1971), 28 pp. 722-727

[54]

Sagie A, Benjamin EJ, Galderisi M, Larson MG, Evans JC, Fuller DL et al..

Reference values for Doppler indexes of left ventricular diastolic filling in the elderly..

J Am Soc Echocardiogr, (1993), 6 pp. 570-576

[55]

Nishimura RA, Appleton Ch.A, Redfield MM, Ilstrup DM, Holmes DR, Tajik J..

Noninvasive Doppler-echocardiographic evaluation of left ventricular filling pressures in patients with cardiomyopathies: a simultaneous Doppler-echocardiographic and cardiac catheterization study..

J Am Coll Cardiol, (1996), 28 pp. 1226-1233

[56]

Pavin D, De Place C, Le Breton H, Leclercq C, Gras D, Victor F et al..

Effects of permanent dual-chamber pacing on mitral regurgitation in hypertrophic obstructive cardiomyopaty..

Eur Heart J, (1999), 20 pp. 203-210

[57]

Wallerson DC, Defereux RB..

Reproducibility of quantitative echocardiography: factors affecting variability of imaging and Doppler measurements..

Echocardiography, (1986), 3 pp. 219-235