INTRODUCCION

Es notorio el valor de la ecocardiografía de ejercicio (EE) para la predicción de muerte e infarto de miocardio1,2. Sin embargo, hay menos información respecto a su posible valor incremental sobre la ecocardiografía basal en pacientes con disfunción ventricular, particularmente cuando se dispone de información sobre la regurgitación mitral basal. Aunque la regurgitación mitral (RM) puede medirse durante la EE3-5, ésta no es una práctica habitual y sólo en un reciente estudio se hizo hincapié en el valor de la RM de ejercicio para predecir eventos en pacientes con disfunción ventricular6.

El propósito de este estudio fue: a) determinar si la EE tiene valor incremental sobre un estudio de ecocardiografía Doppler basal, y b) investigar si la RM postejercicio inmediato añade información a la EE para predecir eventos en pacientes con disfunción ventricular.

MÉTODOS

Pacientes

A partir de una base de datos de 2.479 pacientes que realizaron EE en cinta en nuestra institución durante un período de 4,2 años, seleccionamos a los que presentaban un fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) < 50%. Se excluyó a los pacientes con RM orgánica, enfermedad valvular aórtica significativa y miocardiopatía dilatada o hipertrófica demostradas. El grupo final consistía de 388 pacientes (edad media, 64 ± 10 años; 312 varones). Había disfunción ventricular basal ligera (FEVI entre el 40 y el 49%) en el 43% de los pacientes, moderada (FEVI entre el 30 y el 40%) en el 32% y severa (FEVI < 30%) en el 25%. Según el estado sintomático, 20 pacientes tenían angina típica (5%), 166 probable angina (42%), 9 dolor precordial no cardiaco (2%) y 22, disnea (6%). El resto de pacientes (44%) estaba asintomático. Las razones para realizar EE en estos últimos incluían infarto agudo de miocardio (IAM) previo, disfunción ventricular en la ecocardiografía basal y electrocardiograma (ECG) positivo o no diagnóstico en una prueba de esfuerzo convencional. La tabla 1 muestra el resto de las características clínicas. Sólo el 5% de los pacientes estaban tomando bloqueadores beta en el momento de la EE, pues nuestra práctica habitual es suspenderlos previamente.

Ecocardiografía de ejercicio

Se midieron la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el ECG en reposo y en cada etapa del ejercicio. Se estimuló a los pacientes a realizar el ejercicio máximo según los protocolos ajustados (Bruce 87%, Bruce modificado 10%, Naughton 3%) hasta el agotamiento o hasta que alcanzaban un criterio de terminación, como descenso o ascenso del segmento ST > 2 mm, arritmia significativa, hipertensión grave (presión arterial sistólica [PAS] > 240 mmHg o diastólica [PAD] > 110 mmHg), respuesta hipotensiva (descenso ≥ 20 mmHg) o síntomas limitantes. El ECG se consideró positivo en caso de ascenso o descenso horizontal o descendente del segmento ST ≥ 1 mm a los 80 ms después del punto J, y no diagnóstico cuando el ECG basal era anormal o el paciente recibía tratamiento con digoxina.

Se realizó una ecocardiografía bidimensional con imagen fundamental o armónica en los planos estándar en reposo y pico de ejercicio7. La EE en pico se realizaba cuando había signos o síntomas de agotamiento o bien se alcanzaba algún criterio de terminación. Las imágenes se almacenaron en disco para su posterior análisis.

Análisis de las imágenes

Se realizó en una pantalla digitalizada en formato quad para la comparación de los mismos planos en situación basal y de pico de ejercicio. Se dividió el ventrículo izquierdo en 16 segmentos8, asignando cada segmento a cada uno de los 3 territorios coronarios9. La aparición de una anomalía de la motilidad segmentaria (AMS) o el empeoramiento desde hipocinesia se consideraban una respuesta isquémica. La persistencia de una AMS que afectaba al menos a un segmento o el empeoramiento desde acinesia se consideraban necrosis, excepto en el caso de hipocinesia aislada del segmento posterobasal10 e hipocinesia septal en pacientes con bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, marcapasos o cirugía reciente. En estos casos, la hipocinesia se consideraba normal. Por otra parte, en pacientes con disfunción ventricular global de origen desconocido, una respuesta de mejoría progresiva se consideraba normal e indicaba el diagnóstico de miocardiopatía dilatada11. En el resto de pacientes, se definía una EE positiva cuando había isquemia o necrosis en un territorio coronario12,13. Se calculó un índice de motilidad segmentaria en reposo y ejercicio, puntuándose la motilidad normal como 1, la hipocinesia 2, la acinesia 3 y la discinesia 4. La FEVI en reposo y ejercicio fue medida mediante estimación visual14 por un observador.

Medición de la regurgitación mitral

La RM se midió con Doppler-color en el plano apical de 4 cámaras en situación basal y en el período inmediato postejercicio (dentro de 30 s). El área de RM se basaba en el área total del chorro y se graduó como ligera (< 4 cm²), moderada (4-8 cm²) o severa (> 8 cm²), según se ha descrito15. Se consideró que había empeoramiento de la RM cuando se observaba un incremento de al menos un grado entre la RM basal y la posterior al ejercicio. La variabilidad interobservador e intraobservador en la determinación del grado de RM basal y de ejercicio se midió en 30 pacientes con señal de RM aleatoriamente escogidos.

Seguimiento

El seguimiento y la determinación de eventos se realizaron mediante la revisión de las historias clínicas y los certificados de defunción. Tuvimos acceso a los ingresos hospitalarios, las consultas extrahospitalarias y los servicios de urgencias de todos los centros del SERGAS y no se perdió a ningún paciente durante el seguimiento. En última instancia, si al final del estudio no había datos de algún paciente, se acudía a consultar la base de datos de la tarjeta sanitaria donde, si no había causado baja por muerte, se verificaba que no hubiese sido dado de baja por emigración fuera de la comunidad autónoma. En caso de baja por muerte de causa desconocida, la información exacta de la causa de la muerte (cardiovascular, neoplasia, etc.) se obtenía del Registro de Mortalidad de Galicia. Se consideraron únicamente los eventos serios, definidos como muerte cardiaca e IAM no fatal. La muerte cardiaca se consideraba en caso de muerte súbita, muerte precedida por un episodio coronario agudo o fallo cardiaco, trasplante cardiaco, descarga apropiada de un desfibrilador, y también cuando se excluyeron causas no cardiacas por los certificados de defunción. La muerte súbita que ocurría sin otra explicación se consideraba como de origen cardiaco. Se registraron los procedimientos de revascularización durante el seguimiento.

Análisis estadístico

Las variables continuas se describen como media ± desviación estándar. Las variables categóricas se describen como porcentajes y la comparación entre grupos se realizo mediante el test de la χ². La supervivencia libre de eventos se estimó mediante el método de Kaplan-Meier con el método de tiempo hasta el primer evento. Los pacientes que murieron de eventos no cardiacos y los que fueron revacularizados antes de un evento fueron excluidos en el momento de la muerte o la revascularización.

Las asociaciones univariables de las variables clínicas, eco-Doppler basal, prueba de esfuerzo, EE y RM postejercicio con los eventos duros se midieron con el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Se consideraron significativos los valores de p < 0,1. Se exponen los intervalos de confianza (IC) del 95%, así como la razón de riesgo (RR). Se midió el valor incremental de la EE sobre las variables clínicas, eco-Doppler basal y prueba de esfuerzo, así como el valor incremental del incremento de la RM sobre la EE. El primer paso incluía datos clínicos, de la eco-Doppler basal y de la prueba de esfuerzo. En el segundo paso se introdujo la EE. Debido a que diferentes variables de la EE pueden expresar el mismo concepto de empeoramiento de la función ventricular izquierda, se eligió la mejor variable relacionada con el pronóstico mediante curvas ROC (receiver operator curve). El último paso con-sistía en la RM posterior al ejercicio. Se realizó un análisis para el evento combinado (muerte cardiaca + infarto no fatal) y otro para muerte cardiaca exclusivamente. Se exponen los valores del área bajo la curva (ABC) estimados con curvas ROC para cada paso del análisis multivariable.

RESULTADOS

Ecocardiografía de ejercicio

Los datos clínicos, del ECG y hemodinámicos durante la EE se muestran en la tabla 2. La EE se consideró normal en 69 pacientes (18%) y anormal en 319 (82%). Se detectaron AMS en reposo en 244 pacientes (63%) e isquemia en 230 pacientes (59%). De estos últimos, 158 (69%) tenían también AMS basales. Se observaron AMS en la distribución de un único vaso durante el ejercicio en 86 pacientes (22%) y en una distribución multivaso en 233 (60%). Dichas AMS se detectaron en el territorio de la arteria descendente anterior (ADA) en 293 pacientes (76%), y en el de la arteria circunfleja y/o coronaria derecha (ACx/ACD) en 251 (65%).

Variabilidad en la medición de la regurgitación mitral

La variabilidad interobservador en la graduación de la RM basal y postejercicio fue del 3% (κ= 0,94) y 10% (κ = 0,83), mientras que la variabilidad intraobservador fue del 0% (κ = 1,00) y 3% (κ= 0,94), respectivamente.

Graduación de la regurgitación basal y postejercicio

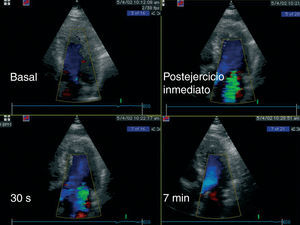

Había RM en reposo en 233 pacientes (60%), que era moderada o severa en 103 (27%), mientras que se detectaba después del ejercicio en 244 pacientes (63%), en los que era moderada o severa en 153 (39%). Ocurrió empeoramiento de la RM en 79 pacientes (20%). Entre éstos era ligera en 14, moderada en 52 y severa en 13 pacientes. La mayoría de estos pacientes con empeoramiento de la RM tenía RM ligera en situación basal (48 pacientes, 61%), mientras que 8 la tenían moderada (10%) y 23 no tenían RM (29%). La figura 1 es un ejemplo de un paciente con empeoramiento de la RM. La tabla 3 muestra que los datos ecocardiográficos en reposo y ejercicio eran más anormales en los pacientes con empeoramiento de la RM que en los pacientes sin empeoramiento.

Fig. 1. Ejemplo de un paciente con disfunción ventricular ligera (FEVI basal, 49%; FEVI ejercicio, 46%) y aparición de RM severa con el ejercicio. Arriba izquierda: no hay RM en reposo; arriba derecha: se detecta RM severa en el postejercicio inmediato; abajo izquierda: la RM es similar 30 s después; abajo derecha: desaparición de la señal de RM 7 min más tarde. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; RM: regurgitación mitral.

Procedimientos de revascularización

Durante el seguimiento se revascularizó a 113 pacientes (29%; angioplastia en 49 pacientes, cirugía en 64). De ellos, 109 que fueron revascularizados antes de algún evento fueron excluidos en la fecha de la revascularización. Como cabía esperar, los pacientes que fueron revascularizados tenían peores test de esfuerzo que los no revascularizados, con una mayor prevalencia de angina durante la prueba (el 32 frente al 12%; p < 0,0001), ECG positivo (el 20 frente al 7%; p < 0,0001), EE anormal (el 91 frente al 79%; p < 0,01), isquemia en la EE (el 80 frente al 52%; p < 0,0001) y afectación multiterritorio (el 71 frente al 56%; p < 0,001).

Eventos

Durante un seguimiento medio de 2,1 ± 1,5 años (mediana, 2,0 años; máximo, 5 años), ocurrieron 61 eventos serios. De éstos, 46 ocurrieron antes de alguna revascularización y fueron utilizados para estimar la supervivencia libre de eventos por el método de Kaplan-Meier, así como para construir las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Las causas de estos 46 eventos fueron IAM no fatal en 10 pacientes (25%) y muerte cardiaca en 36 (75%). Las causas de muerte cardiaca fueron IAM fatal en 4, deterioro de fallo cardiaco en 4 y muerte súbita en 2. Se consideró muerte cardiaca extrahospitalaria en otros 20 pacientes después de excluir causas no cardiacas según el certificado de defunción. El trasplante cardiaco en 2 pacientes y la descarga apropiada de un desfibrilador en otros 4 pacientes se consideraron también como muerte. De los 46 eventos, 43 ocurrieron en 319 pacientes con resultado anormal de la EE y 3 en los 69 pacientes con resultado normal (el 13 frente al 4%; p = 0,04). Los eventos fueron más frecuentes en pacientes con RM basal moderada o severa (el 19 frente al 9%; p = 0,006), así como en los que tenían RM postejercicio moderada o severa (el 19 frente al 7%; p < 0,0001). Los pacientes que tenían empeoramiento de la RM o bien RM moderada o severa post-ejercicio tenían más eventos (el 19 frente al 7%; p < 0,0001) y más muertes cardiacas (el 16 frente al 4%; p < 0,0001) que los pacientes sin estas características. En cuanto a la fracción de eyección (FE) basal (un índice pronóstico ampliamente utilizado), era de 37,3 ± 8,6 en pacientes sin eventos y de 33,6 ± 7,8 en los que tenían eventos (p = 0,004); mientras que los valores de FE pico eran de 36,8 ± 10,7 frente a 31,1 ± 9,1, respectivamente (p < 0,0001).

Predictores del evento combinado (muerte cardiaca + infarto de miocardio)

Las variables significativamente asociadas con el riesgo del evento combinado mediante análisis univariable se muestran en la tabla 4. Los predictores independientes fueron la RM basal (RR = 1,3; IC del 95%, 1,1-1,4; p = 0,0001), el doble producto pico (RR = 0,91; IC del 95%, 0,86-0,96; p = 0,001) y el número de territorios afectados en la EE (RR = 1,6; IC del 95%, 1,2-2,1; p = 0,001; va lor incremental p = 0,001). La mayoría de las variables de la EE que resultaron significativas en el análisis univariable tenían también valor pronóstico incremental cuando eran introducidas en el modelo en lugar del número de territorios afectados: EE anormal EE (p = 0,008), FEVI pico (p = 0,02), en la FEVI (p = 0,01), índice de motilidad segmentaria pico (p = 0,01), afectación multiterritorio (p = 0,003), AMS en el territorio de la ADA (p = 0,006), AMS en el territorio de la ACx/ACD (p = 0,004) e isquemia en el territorio de la ACx/ACD (p = 0,01). No se demostró ninguna mejoría predictiva al añadir el empeoramiento de la RM para el evento combinado.

Predictores de muerte cardiaca

Los predictores independientes fueron RM basal (RR = 1,3; IC del 95%, 1,1-1,5; p = 0,002), doble producto pico (RR = 0,89; IC del 95%, 0,84-0,96; p = 0,001), número de territorios afectados en la EE (RR = 1,6; IC del 95%, 1,1-2,3; p = 0,007, valor incremental p = 0,001) y empeoramiento de la RM (RR = 2,2; IC del 95%, 1,1-4,4; p = 0,04, valor incremental p = 0,04). La figura 2 muestra el porcentaje de supervivencia según el grado de RM basal. El porcentaje de supervivencia según los resultados de la EE y la presencia o ausencia de empeoramiento de la RM se representan en la figura 3. La figura 4 muestra las curvas ROC y valores de ABC en cada paso para la predicción del evento combinado y la muerte cardiaca, respectivamente.

Fig. 2. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en pacientes sin RM, o con RM ligera, moderada, o severa en situación basal. Sin RM frente a RM ligera, p = NS. Sin RM frente a RM moderada, p = 0,01. Sin RM frente a RM severa, p < 0,001; ligera frente a moderada, p = NS; ligera frente a severa, p = 0,02; moderada frente a severa, p = NS. El porcentaje de supervivencia era del 94% en pacientes sin RM, del 91% en los que tenían RM ligera, del 84% en pacientes con RM moderada y del 69% en pacientes con RM severa. RM: regurgitación mitral.

Fig. 3. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en pacientes clasificados según los resultados de la EE y el incremento en la RM con el ejercicio. Test negativo/no empeoramiento de la RM frente a test negativo/empeoramiento de la RM, p = NS; test negativo/no empeoramiento de la RM frente a test positivo/no empeoramiento de la RM, p = 0,03; test negativo/no empeoramiento de la RM frente a test positivo/empeoramiento de la RM, p = 0,001; test negativo/empeoramiento de la RM frente a test positivos con/sin empeoramiento de la RM, p = NS; test positivo/no empeoramiento de la RM frente a test positivo/empeoramiento de la RM, p = 0,04. El porcentaje de supervivencia era del 97% en pacientes con test negativo y sin empeoramiento de la RM, del 100% en pacientes con test negativo y empeoramiento de la RM, del 91% en pacientes con test positivo y sin empeoramiento de la RM, y del 84% en los que tenían test positivos con empeoramiento de la RM. RM: regurgitación mitral.

Fig. 4. Curvas ROC para cada modelo multivariable de predicción del evento combinado (arriba) y de muerte cardiaca (abajo). Se muestran los valores de área bajo la curva (ABC) y el intervalo de confianza (IC) del 95%.

DISCUSION

Los hallazgos más relevantes fueron que la EE mantiene su valor pronóstico incremental sobre la ecocardiografía basal, incluso cuando esta última ofrece información sobre la RM basal, y que el empeoramiento de la RM incrementa el valor pronóstico de la EE para la predicción de muerte cardiaca en pacientes con disfunción ventricular. Estos hallazgos se evidenciaron en una población con una gran proporción de pacientes con disfunción ventricular isquémica (prueba positiva en el 82% de pacientes) y podrían diferir en una población con distintas características.

Regurgitación mitral como predictora de eventos

Se ha demostrado que la RM basal es una potente predictora de muerte de origen cardiaco en pacientes con enfermedad coronaria16,17. Sin embargo, que sepamos, no hay estudios con un número importante de pacientes que hayan analizado el valor de la medición de la RM en situación basal y durante el ejercicio para la predicción de eventos en pacientes con disfunción ventricular. Un estudio reciente de Lancellotti et al6, realizado en pacientes con disfunción ventricular isquémica, encontró que el incremento de la RM con el ejercicio identificaba a un subgrupo con mayor riesgo de eventos durante el seguimiento, incluidos la muerte y los ingresos por insuficiencia cardiaca. Sin embargo, estos hallazgos no se contrastaban con los de la EE, por lo que el valor relativo incremental de la RM por encima de la EE no pudo ser investigado. Se ha observado que el incremento o la aparición de una RM medida con Doppler-color se asocia con disfunción ventricular inducida por el ejercicio, así como con una mayor extensión de la enfermedad coronaria demostrada por angiografía3,4. En el presente trabajo implementamos los resultados al demostrar que el empeoramiento de la RM estratifica a los pacientes con disfunción ventricular en diferentes categorías de riesgo. Sin embargo, como se muestra en la figura 4, el empeoramiento de la RM era sólo de importancia pronóstica en pacientes con EE anormal, con un porcentaje de muerte cardiaca del 16% en los que tenían un EE anormal y empeoramiento de la RM, frente al 9% en los que tenían EE anormal pero sin empeoramiento de la RM. La relación entre el empeoramiento de la RM y la muerte cardiaca podría involucrar distintos mecanismos, como incremento de la RM durante la vida diaria6, sobrecarga crónica ventricular y progresión de la afectación miocárdica.

Regurgitación mitral durante el estrés

La posibilidad de adquirir imágenes de RM durante el estrés ha sido previamente demostrada3,4. Sin embargo, estas mediciones no están habitualmente integradas en los protocolos tradicionales. Nuestro método consistió en adquirir imágenes de ecocardiografía en el pico de ejercicio e imágenes de Doppler-color en el postejercicio inmediato. Otros investigadores han usado el ejercicio con bicicleta en supino5,6,18 o la dobutamina19 para medir los cambios en la RM con el estrés. Así como la bicicleta en supino parece un excelente método para medir la RM durante el estrés, no lo es el estrés con dobutamina. La dobutamina produce un descenso significativo de la poscarga y un efecto inotrópico positivo que pueden reducir el orificio regurgitante, y así, la RM. Heinle et al19 no encontraron asociación entre una respuesta isquémica a la dobutamina y el empeoramiento de la RM. Así pues, la RM no se asocia con disfunción ventricular durante isquemia inducida por dobutamina.

Ecocardiografía de ejercicio

El valor incremental de la ecocardiografía de ejercicio por encima de otras variables se ha descrito previamente1,2. Aquí extendemos aquellos resultados al demostrar que ese valor incremental se mantiene cuando se conoce el grado de RM basal.

Limitaciones

Se ha obtenido la imagen en el pico de ejercicio en vez del postejercicio, puesto que se ha demostrado mayor sensibilidad con la primera7,20. Si hubiéramos usado la imagen postejercicio, la superioridad de la EE podría haberse infraestimado. De forma similar, la RM de postejercicio podría haberse infraestimado si hubiéramos utilizado el tiempo de postejercicio para adquirir imágenes de ecocardiografía bidimensional, porque la severidad de la RM puede disminuir con rapidez.

La medición de la RM con Doppler-color es un método ampliamente dependiente del operador y del aparato, y resulta afectada por la ganancia, los filtros, la frecuencia del transductor y el número de imágenes/s, entre otros21. Con objeto de minimizar estos factores, los controles eran los mismos en situación basal y postejercicio. La variabilidad intraobservador e interobservador en la graduación de la RM fue menor del 5 y el 10%, respectivamente, similar a la que se obtuvo en un estudio previo con dobutamina19. La medición de la RM en un solo plano, como se hizo en el presente estudio, puede ser simplista, ya que sólo mide una dirección del chorro. La medición de la RM sería más exacta con el método PISA. Aunque el método PISA sería factible con bicicleta en supino5,6,18, no lo sería si se utilizara cinta rodante.

Puesto que los resultados de la EE fueron empleados por el clínico responsable, la información pronóstica podría estar reducida, puesto que la mayoría de pacientes con pruebas severamente positivas que fueron revascularizados podrían haber presentado eventos si no hubieran sido revascularizados.

La definición de IAM no fatal se basó en los criterios de la era pretroponímica para la mayoría de pacientes. Por ello, probablemente nos estemos refiriendo a infartos de cierta entidad y, si se hubieran usado los criterios actuales más sensibles, el número de eventos sería mayor a expensas de IAM no fatales.

La FEVI se midió de forma visual en la mayoría de pacientes. Aunque dicha medición es correcta para uso clínico14, podría no serlo para un estudio de investigación. Sin embargo, representa la realidad de lo que se hace en la mayoría de laboratorios. Nuestro grupo comunicó una variabilidad intraobservador en la determinación visual de la FEVI de reposo y ejercicio en pacientes con disel 9 ± 9% y el 10 ± 10%, respectivamente2.

Cerca del 25% de las EE se realizaron con imagen fundamental. La tecnología ha mejorado notablemente con el desarrollo de la imagen armónica y la adquisición continua de imágenes, lo que se podría traducir en mayor sensibilidad de la técnica. Por desgracia, éste es un problema común que afecta a los estudios longitudinales realizados en este campo.

Finalmente, aunque la relación entre el aumento de la RM con el ejercicio y los ingresos por insuficiencia cardiaca se ha descrito previamente6,18 y sería muy interesante poderla confirmar, no disponemos de esta información en el momento actual.

CONCLUSIONES

La severidad de la RM basal tiene valor pronóstico independiente para eventos y para mortalidad de origen cardiaco. La EE mantiene su valor pronóstico incremental por encima de la ecocardiografía basal incluso cuando esta última contiene información sobre la RM basal. El empeoramiento o la aparición de una RM con el ejercicio tiene valor pronóstico independiente para muerte cardiaca por encima de la EE. Estos resultados destacan la importancia de la medición de la RM durante la EE para definir el pronóstico.

Estudio financiado por la Red Cardiovascular RECAVA.

Correspondencia: Dr. Jesús Peteiro.

Ronda, 5, 4.o izqda. 15011 A Coruña. España.

Correo electrónico: pete@canalejo.org

Recibido el 28 de abril de 2006.

Aceptado para su publicación el 2 de noviembre de 2006.