Palabras clave

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en los países occidentales1. Los clásicos factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la hipertensión arterial (HTA) o el tabaquismo no están en un 10-20% de eventos cardiovasculares, por lo que se hace necesario encontrar nuevos marcadores que mejoren la precisión predictiva del riesgo cardiovascular (RCV)2.

La enfermedad renal crónica (ERC) suele asociarse a la ECV e incrementa de modo considerable el riesgo del paciente. Recientes estudios han demostrado que incluso leves deterioros de la función renal tienen relación con este riesgo elevado3, lo que está llevando a considerar los marcadores de función renal como verdaderos centinelas del RCV.

El mejor indicador de la función renal es la tasa de filtrado glomerular (TFG), aunque por las dificultades de su medida en la práctica diaria se utiliza la creatinina sérica o sus ecuaciones derivadas para estimar el filtrado (FGe). Estas estimaciones presentan limitaciones4, lo que hace difícil la detección de la enfermedad renal en fases iniciales.

La cistatina C (CC) es una proteína no glucosilada de bajo peso molecular (13 kDa) de la familia de los inhibidores de cisteinproteasas, que se aproxima mucho a lo considerado como marcador ideal de función renal5, por lo que es más sensible que la creatinina para detectar leves descensos de la TFG y podría ser útil para el diagnóstico precoz de ERC y como predictor del RCV.

Diversas publicaciones ya han demostrado su valor predictivo del RCV en el anciano6,7; sin embargo, pocos estudios aportan información de esta prueba en población más joven y, sobre todo, en población general, lo que sería fundamental para mejorar su interpretación y poder aplicarla en la práctica clínica.

Objetivos

Determinar la prevalencia de CC elevada y conocer su asociación con factores de riesgo y ECV en población general.

MÉTODOS

Pacientes

Estudio epidemiológico descriptivo transversal con selección por muestreo aleatorio simple en población general mayor de 49 años (n = 76.660), obtenida de la base de tarjeta sanitaria individual y residente en la ciudad de Oviedo.

Los pacientes analizados proceden de un estudio anterior diseñado para conocer la prevalencia de enfermedad arterial periférica en población general que, asumiendo una prevalencia del 12%, un error alfa de 0,05 y una precisión deseada de 0,03, se seleccionó a 415 individuos. Todos los pacientes dieron su consentimiento al inicio del estudio. Se excluyó a los enfermos terminales e inmovilizados. Se consideraron pérdidas y no fueron sustituidos los fallecidos, los desplazados y los que no desearon participar en el estudio. De estos individuos, se conservó la muestra de suero congelada a -70 °C de 359 de ellos.

Para el cálculo del tamaño mínimo muestral, al no disponer de estudios previos de CC elevada en población general, tomamos como referencia la prevalencia de ERC, pues estimamos que, como mínimo, los pacientes con esta enfermedad deberían presentar elevaciones de CC, que es un parámetro muy sensible para detectar ERC. En nuestro medio la prevalencia es del 11%8, con lo que se obtuvo un tamaño mínimo muestral de 306 pacientes (error alfa, 0,05, y precisión deseada, 0,03). El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica.

Medidas

Se elaboró un protocolo de recogida de datos demográficos (edad, sexo), clínicos (peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica), factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, dislipemia, hipertensión arterial [HTA], diabetes, obesidad) y afecciones cardiovasculares (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica). Se recogieron los datos sobre tratamientos utilizados para la HTA, hiperlipemia, diabetes o anticoagulación/antiagregación.

Se realizó a todos los sujetos una analítica completa que incluyó: hemograma, fibrinógeno, glucosa, creatinina, colesterol total, lipoproteínas de alta densidad, triglicéridos, ácido úrico, lipoproteína (a), hemoglobina A1c, homocisteína, proteína C reactiva, CC y, en muestra de orina aislada, se calculó el índice albúmina/creatinina. La muestra fue procesada el mismo día de la extracción, salvo para la CC y la homocisteína que se determinaron a partir de alícuotas conservadas a -70 °C. Para su procesamiento se siguieron las recomendaciones del fabricante. La CC se determinó utilizando un método inmunonefelométrico (N Latex cystatin C, Dade Behring), con un coeficiente de variación intraensayo del 2-2,8% e interensayo del 2,3-3,1% y cuyo intervalo de normalidad para adultos es 0,51-0,95 mg/l9; la creatinina, con un método cinético (Roche-modular); la PCR, mediante turbidimetría (Roche-modular), y la homocisteína, por quimioluminiscencia (Advia-Centauro).

Definición de variables

Se consideró CC elevada cuando superaba el límite superior del intervalo de normalidad recomendado para la técnica (> 0,95 mg/l)9.

Para la estimación de la función renal (FGe), se empleó la ecuación MDRD abreviada, siguiendo los criterios de las guías K/DOQI 200210.

Se consideró HTA cuando las cifras de presión arterial sistólica fueron ≥ 140 mmHg y/o las de presión arterial diastólica, ≥ 90 mmHg, en tres visitas separadas, en al menos dos ocasiones o bien en individuos que ya estaban recibiendo tratamiento dietético o farmacológico antihipertensivo. Se consideró diabéticos a los sujetos con cifras de glucemia basal > 126 mg/dl en dos ocasiones, o bien con el test de tolerancia oral a la glucosa > 200 mg/dl a las 2 h, al igual que aquellos que ya recibían tratamiento antidiabético bien con insulina o bien con antidiabéticos orales. Se consideró fumador a toda persona que hubiera consumido tabaco durante el último mes y ex fumador, aquel que, habiendo sido fumador, no había fumado en el último año; hipercolesterolémico si presentaba cifras de colesterol total > 240 mg/dl en dos ocasiones separadas por un intervalo mayor de 3 semanas, al igual que para la hipertrigliceridemia, por cifras de triglicéridos > 200 mg/dl en dos ocasiones o aquellos que ya recibían tratamiento hipolipemiante. Se consideró que había microalbuminuria cuando el índice albúmina/creatinina era de 30-300 mg/g.

Se consideró obesidad si el índice de masa corporal (peso en kilogramos dividido por la estatura en metros al cuadrado) fue ≥ 30.

En cuanto a la comorbilidad cardiovascular se incluyeron: cardiopatía isquémica (angina e infarto agudo de miocardio), insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica, si estaban documentadas por ingreso hospitalario o estudio especializado.

Estadística

Se calculó la prevalencia de individuos con CC elevada en población general, con su intervalo de confianza (IC) del 95%. Para conocer la asociación entre la CC y los distintos parámetros, se utilizó el T-test para muestras independientes y el análisis ANOVA para la comparación de medias entre variables cuantitativas y la prueba de la χ2 (o test exacto de Fisher) para las variables cualitativas y para estudiar las diferencias entre los distintos cuartiles de CC. Se realizó análisis de regresión logística para conocer los parámetros que se asociaban de manera independiente a elevaciones de CC. Se incluyeron las variables significativas en el análisis univariable.

Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar (DE) o en porcentajes. Para todos los cálculos se consideró una significación estadística de p < 0,05. El tratamiento estadístico se realizó con el programa SPSS (versión 12.0).

RESULTADOS

Se realizó determinación de CC a 359 pacientes (el 63,5%, mujeres; media de edad, 64 ± 9,83 años; intervalo, 50-98). Se comprobó que este grupo no difería significativamente en características demográficas ni en factores de riesgo vascular del grupo inicialmente seleccionado de manera aleatoria.

Las características demográficas, clínicas y analíticas del grupo estudiado se presentan en la tabla 1.

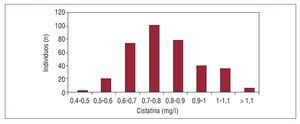

La prevalencia de CC elevada en la población fue del 17,3% (IC del 95%, 13,4%-21,2%), con valores medios de 0,81 ± 0,21 mg/l (en mujeres, 0,8 ± 0,17 mg/l, y en varones, 0,84 ± 0,25, sin diferencias significativas entre sexos). En la figura 1 se muestra la distribución de los valores de CC en la población estudiada.

Fig. 1. Distribución de los valores de cistatina C en nuestra población.

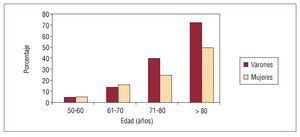

La prevalencia de CC elevada se incrementaba con la edad. Sólo presentaron elevación el 5,5% de los más jóvenes (grupo de 50-60 años), el 15% de los de 61-70 años, el 32% de los de 71-80 años y el 61,3% de los mayores de 80 años. La prevalencia en la elevación fue muy similar en ambos sexos hasta los 70 años, edad a partir de la cual los varones comienzan a mostrar una mayor prevalencia de CC elevada con respecto a las mujeres. Los resultados se muestran en la figura 2.

Fig. 2. Prevalencia de cistatina C elevada según edad y sexo.

En todos los pacientes de mediana edad con CC elevada, se encontró algún factor de RCV clásico: HTA (55%), diabetes (33%) y tabaquismo (44%).

Encontramos asociación entre elevaciones de CC y presencia de HTA (p = 0,004), cardiopatía isquémica (p = 0,013) e insuficiencia cardiaca (p = 0,007), así como con múltiples parámetros relacionados con el RCV. Las elevaciones de CC se asociaron a más factores de RCV que los descensos del FGe mediante la ecuación MDRD (tabla 2).

Al clasificar por cuartiles de CC, se verificó una relación significativa en el incremento de las concentraciones de proteína C reactiva, fibrinógeno, microalbuminuria y descensos de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y FGe según se incrementaban los valores de CC (tabla 3).

En el análisis de regresión logística, se obtuvo que los principales factores relacionados de modo independiente con elevaciones de CC fueron la diabetes (odds ratio [OR] = 5,37), el sexo masculino (OR = 4,91) y los descensos del FGe (OR = 0,83) (tabla 4).

DISCUSIÓN

Presentamos el primer estudio realizado en nuestro país que determina la prevalencia de CC elevada y su relación con factores de RCV en población general. Hasta ahora se había estudiado en poblaciones concretas, como ancianos11, enfermos renales12 o hipertensos13, y no ha sido hasta recientemente cuando han aparecido las primeras publicaciones en población general. Köttgen et al14, en el NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey), encontraron una prevalencia de CC elevada del 9,6% en población general utilizando el mismo método de medida pero aplicando como límite superior de normalidad el percentil 99 (1,12 mg/l). Posteriormente, Parikh et al15, en el estudio Framingham Offspring sobre una población de características muy similares a la nuestra, encontraron una prevalencia de CC elevada del 22% utilizando el percentil 95 (1,07 mg/dl).

Las diferencias en prevalencia encontradas pueden ser debidas a la población incluida en cada estudio, diferentes límites de normalidad o diferencias en las calibraciones, lo que hace difícil la comparación entre estudios.

Nuestros datos son más parecidos a los presentados por Parikh et al y son coherentes con las estimaciones de prevalencia de ERC en nuestro medio, que oscilan entre el 7,5 y el 17,8% según el método empleado para estimar la función renal8,16.

Otros autores17 ya han descrito el aumento de la CC con la edad y se atribuye al deterioro de la función renal con el envejecimiento, aunque la falta de medidas directas del FG en este y otros estudios nos impide conocer con exactitud esta relación. Es conocido que la prevalencia de ERC aumenta de modo considerable a partir de los 70 años y es a esta edad justamente cuando comienzan a incrementarse de modo considerable las concentraciones de CC en este y otros estudios17.

También es coincidente que los varones ancianos presentan cifras más elevadas de CC que las mujeres; sin embargo, en los pacientes más jóvenes nosotros encontramos cifras similares en ambos sexos.

Los pacientes con los clásicos factores de RCV presentan altas tasas de CC elevada, en que destacan los pacientes con microalbuminuria (35%), que es bien reconocida como un factor independiente de RCV y mortalidad. Contrariamente a otros estudios18, en nuestra población fumadora no se observaron cifras más elevadas de CC, y el FGe descendido se asoció con el menor hábito tabáquico. Sin embargo, esta asociación desapareció al ajustar por ECV y se puede explicar porque los cardiópatas suelen fumar menos y tienen normalmente menor FGe.

Los pacientes con ECV establecida fueron los que presentaron la mayor prevalencia de CC elevada y, como es bien sabido, estos pacientes son los de máximo riesgo de sufrir nuevos eventos cardiovasculares. Esta asociación ya ha sido demostrada en múltiples estudios y se ha atribuido a la relación entre CC y ERC, pero recientes publicaciones constatan que elevaciones de CC incrementan la prevalencia de ECV incluso en pacientes sin ERC, lo que lleva a considerar la CC como mejor biomarcador de RCV que el FGe15,19. Un reciente estudio realizado en nuestro país en pacientes con síndrome coronario agudo demostró que los pacientes con cifras más elevadas de CC presentaron peor pronóstico cardiovascular, incluso en el grupo de pacientes con FGe normal, lo que podría tener implicaciones en la estratificación del riesgo de este grupo de pacientes20.

Shlipak et al6 ya habían descrito la relación de CC con parámetros proinflamatorios, como la PCR o el fibrinógeno, en ancianos. En nuestro estudio, confirmamos que esa estrecha asociación se mantiene en población general más joven, y que es gradual y progresiva conforme se van incrementando los niveles de la prueba.

En el estudio MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), Keller et al21 reafirman estos datos y muestran que la CC tiene relación con una amplia batería de marcadores inflamatorios y procoagulantes en todos los aspectos de la función renal, mientras que el FGe sólo lo hacía con descensos < 60 ml/min.

Una explicación a este hecho podría ser que la TFG está asociada linealmente con la inflamación y al ser la CC un marcador más sensible de la TFG, mostraría mejor asociación con estas moléculas. Otra explicación podría ser que la CC se asocia a inflamación independientemente de la función renal como han sugerido algunos autores18,21, aunque la mayoría está de acuerdo, incluidos 2 metaanálisis5,22, en que la CC es un marcador muy sensible de leves descensos de la función renal.

En nuestra población los pacientes con CC elevada presentaron asociación con más factores de RCV que los que tenían descendido el FGe y se comprobó que los incrementos de PCR y fibrinógeno y los descensos de cHDL sólo se asociaron a CC elevada y no al FGe disminuido.

Los factores que se asociaron de manera independiente con elevaciones de CC en la población general fueron la diabetes, el sexo masculino y el FGe disminuido. En población general americana Köttgen et al14 encontraron la misma asociación con la diabetes en el grupo de pacientes de 50-60 años, edades en la que la incidencia de ERC comienza a aumentar y es esta enfermedad metabólica el clásico exponente de una precoz y silente enfermedad renal que confiere elevado RCV. En pacientes mayores de 60 años fue la proteína C reactiva elevada y la edad avanzada, junto con otros factores que acompañan al envejecimiento, los más relacionados con elevaciones de CC.

Rodilla et al13, en pacientes hipertensos de nuestro medio, encontraron la misma asociación con la proteína C reactiva, pero el factor que más se relacionó con la CC fue el FGe.

La explicación de por qué las elevaciones de CC se asocian primero a diabetes que a descensos de FGe podríamos ancontrarla en el hecho de que las elevaciones de CC ocurren con leves descensos de la TFG (entre 70 y 80 ml/min)23, mientras que el FGe disminuido sólo se considera cuando es < 60 ml/min, con lo que podrían ser los diabéticos los primeros en presentar esa leve alteración renal detectada por la CC, sin todavía presentar FGe disminuido.

Recientes estudios han mostrado que la CC se asocia a síndrome metabólico24 y puede predecir el desarrollo de HTA en población general sin enfermedad renal o cardiovascular previa25, prediabetes26 y nefropatía diabética27, por ello esta prueba supera a la microalbuminuria como predictor de esta enfermedad por su estimación más exacta en los cambios de FG.

Con estos antecedentes, podemos sospechar que la CC podría identificar en población general de manera precoz a los pacientes con leve daño vascular, situación que en muchas ocasiones precede a enfermedades como la diabetes y la HTA, cuya identificación sería de gran utilidad para establecer medidas adecuadas de actuación y, sobre todo, de prevención.

Parece ser que los pacientes más beneficiados por esta prueba serían los ancianos, las mujeres y los diabéticos con función renal normal, en los que ni la creatinina ni las fórmulas o la microalbuminuria muestran siempre alteración y sólo la elevación de CC podría alertarnos del aumento del riesgo vascular en estos pacientes.

Nuestro estudio presenta limitaciones. Por un lado, debido al diseño epidemiológico descriptivo transversal del estudio, sólo podemos generar hipótesis sobre la posible utilidad y las ventajas que ofrecería la CC, pero no podemos demostrarlo, puesto que el diseño del estudio fue realizado para conocer la prevalencia de CC elevada, pero no para conocer la asociación con los distintos factores de RCV. Serían necesarios estudios prospectivos y diseñados para conocer la verdadera causa de la asociación de la CC con las ECV.

El estudio se centró en población general mayor de 49 años, debido a que es el grupo de mayor riesgo de enfermedad renal-vascular, y donde era esperable la obtención de una mayor rentabilidad diagnóstica, por lo que los resultados son extrapolables solamente a este grupo de población. La falta de estandarización de los métodos de creatinina y CC es otra dificultad para poder extrapolar nuestros resultados. Disponer de una sola medida de FGe y de microalbuminuria podría suponer algún sesgo en la clasificación de los pacientes, pero creemos que el elevado número de individuos incluidos en el estudio podría amortiguar estos posibles errores que no influirían en modo sustancial en los resultados finales. La CC puede estar influida por algunas situaciones, como las enfermedades tiroideas o el uso de corticoides17, que no hemos descartado en nuestro estudio, aunque por la baja prevalencia que presentan estas situaciones en la población general, en nuestra opinión, tampoco deberían alterar de modo significativo los resultados finales.

CONCLUSIONES

En nuestro medio encontramos una gran prevalencia de individuos con CC elevada, que tiene relación con los clásicos factores de RCV, como la diabetes, la ERC y la HTA, y con marcadores de RCV emergentes, como la proteína C reactiva, la homocisteína y el fibrinógeno. Si se confirma su asociación con la ECV en otros estudios, esta prueba podría convertirse en una herramienta útil para el cribado de enfermedades vasculares, lo que permitiría un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, lo que supondría una mejora considerable en el manejo de estas enfermedades y una disminución de su morbimortalidad.

Son necesarias más investigaciones en población general para confirmar estos datos y aportar información sobre las posibles ventajas de la determinación de CC frente a otras pruebas.

AGRADECIMIENTOS

Quisiéramos mostrar nuestro sincero agradecimiento por su asesoramiento metodológico y el tratamiento estadístico realizado de modo riguroso a los Dres. Vicente García (Gerencia de Atención Primaria, Área Sanitaria V de Gijón) y Pablo Herrero (Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo).

ABREVIATURAS

CC: cistatina C.

ERC: enfermedad renal crónica.

FGe: filtrado glomerular estimado.

HTA: hipertensión arterial.

TFG: tasa de filtrado glomerular.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

Este estudio ha sido realizado en parte gracias a una beca concedida por la semFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria).

Correspondencia: Dr. J. Cepeda Piorno.

Hospital Santos Reyes.

Avda. Ruperta Baraya, 6. 09400 Aranda de Duero. Burgos. España.

Correo electrónico: j_cepeda_p@hotmail.com

Recibido el 28 de marzo de 2009.

Aceptado para su publicación el 30 de noviembre de 2009.