Palabras clave

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades que tienen mayor impacto sociosanitario en nuestro medio y supone un importante problema de salud pública por su elevada prevalencia y las complicaciones cardiovasculares que conlleva1,2.

En los últimos veinte años se ha incrementado de forma espectacular el número de individuos con sobrepeso y DM, lo que se atribuye fundamentalmente a cambios en el estilo de vida de los países occidentales. Actualmente se estima que entre el 10 y el 15% de la población española es diabética —más del 90% corresponde a DM tipo 2, cuya incidencia supera los 10 casos anuales/1.000 habitantes—, por lo que se prevé que el número de diabéticos se duplique en los próximos 25 años3,4.

El riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) se llega a multiplicar por 4 en los diabéticos respecto a la población adulta de igual edad5; además, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular representan, en conjunto, más del 70% de la mortalidad de estos pacientes.

Hay especial interés en el estudio de la influencia del sexo en las enfermedades cardiovasculares; múltiples trabajos han mostrado que hay diferencias relacionadas con el sexo en cuanto a la prevalencia, la forma de presentación sintomática, el manejo y el pronóstico de tales enfermedades6. Y hay datos preo cupantes en España como, por ejemplo, una mayor mortalidad en mujeres hospitalizadas por un primer infarto agudo de miocardio7.

Uno de los elementos más controvertidos en la última década ha sido la influencia del sexo en la morbimortalidad de los pacientes diabéticos. Se había descrito a finales de los años noventa, por un análisis del registro NHANES I (First National Health and Nutrition Examination Survey)8, que en los pacientes diabéticos se producía un incremento de la mortalidad coronaria en el grupo de la mujeres, mientras que ésta estaba disminuyendo en los varones. Hallazgos como el citado han llevado a la realización de varios metaanálisis, y en algunos de ellos se ha encontrado una confirmación del peor pronóstico de las mujeres9, tanto en mortalidad como en morbilidad, mientras que otros los contradicen10,11.

Es prácticamente inexistente la información clínica al respecto del efecto del sexo en pacientes diabéticos en España, motivo que justifica la realización de estudios prospectivos para valorar dicha influencia y conocer cuál es el comportamiento de una población diabética en un área poblacional concreta.

El estudio prospectivo Diabetes-Barbanza12,13 se diseñó para conocer las características, los factores de riesgo cardiovascular y la evolución clínica de los pacientes con DM atendidos por médicos de atención primaria, así como su adherencia a las guías de práctica clínica.

El objetivo de este subanálisis es la valoración de la influencia del sexo en la presentación de complicaciones cardiovasculares (muerte y/u hospitalización por causa cardiovascular) durante el seguimiento.

MÉTODOS

Protocolo del estudio

Se trata de un estudio multicéntrico de cohortes prospectivas, cuyas características ya fueron descritas en publicaciones previas12,13, en el que participaron como investigadores 31 médicos de atención primaria pertenecientes a 10 centros de salud de la zona suroeste de la provincia de A Coruña. Se registró a los 1.423 pacientes que acudieron consecutivamente a sus consultas durante un periodo de 2 meses del año 2002 y cumplían los siguientes criterios de inclusión: mayores de 18 años diagnosticados previamente de DM14 que otorgaran su consentimiento expreso para participar en el estudio; no se produjo ningún rechazo a la inclusión.

Se programó un seguimiento prospectivo de 4 años, con tres visitas intermedias para evaluar el control de factores de riesgo y el tratamiento; durante ese periodo se perdieron 109 pacientes, 83 por cambio de lugar de trabajo de dos de los médicos y 26 por cambios de domicilio de los propios pacientes.

Tras la recogida de datos, se realizó una auditoría interna para garantizar su calidad mediante selección aleatoria de 10 médicos participantes (uno por centro de salud) y, de cada uno de ellos, 10 pacientes, para una revisión de las historias clínicas; sus datos estaban perfectamente cumplimentados.

Variables analizadas

A todos los pacientes incluidos se les realizó anamnesis, exploración física y controles electrocardiográficos y bioquímicos. Se registraron sus principales características demográficas, antropométricas y clínicas, así como el tratamiento.

Se consideró obesos a los pacientes con índice de masa corporal (IMC) ≥ 30. La medida de la presión arterial registrada corresponde a la determinación realizada el día de la inclusión, con esfigmomanómetro calibrado y revisado; tras un reposo mínimo de 5 min, se realizaron dos mediciones, con intervalo de 5 min, se calculó el valor promedio y se definió como presión controlada la < 130/80 mmHg. Asimismo, con valores < 126 mg/dl y < 7% se consideraron controladas, respectivamente, la glucemia basal en ayunas y la glucohemoglobina. Con respecto a los valores lipídicos, se consideró el control en valores < 150 mg/dl para triglicéridos, < 180 mg/dl para colesterol total y < 100 mg/dl para colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (cLDL); para el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (cHDL) establecimos valores > 40 mg/dl en varones y > 50 mg/dl en mujeres15. Se consideró albuminuria con valores > 30 mg/dl/24 h.

Se agrupó a los pacientes según tuvieran o no ECV antes de la inclusión en el estudio, considerando que la tenían aquellos con diagnóstico establecido de angina de pecho, infarto de miocardio, ictus, ataque isquémico transitorio, claudicación intermitente o aneurisma de aorta abdominal o que hubieran sido sometidos a un procedimiento de revascularización arterial (coronaria, carotídea o de arterias periféricas de las extremidades inferiores) percutánea y/o quirúrgica, así como cirugía de aorta abdominal.

Tras 4 años de seguimiento, se analizaron datos de mortalidad, con sus causas correspondientes, y morbilidad, considerando como tal los ingresos hospitalarios durante dicho periodo, diferenciados por sus causas. La causa de muerte se obtuvo del informe del certificado de defunción y las hospitalizaciones, del correspondiente informe de alta hospitalaria, documentos ambos que constaban en las historias clínicas de los correspondientes centros de salud.

Análisis estadístico

Los resultados de variables cualitativas se expresan en frecuencias absolutas y porcentajes y los resultados de variables cuantitativas, en forma de media ± desviación estándar o mediana [intervalo intercuartílico] según tengan o no distribución normal. Para comparar valores entre grupos, se utilizaron, en el caso de variables paramétricas, las diferencias de medias, la prueba de la t de Student para muestras independientes y la prueba de la U de Mann-Whitney para variables no paramétricas. Se hizo análisis estadístico descriptivo basado en tablas de frecuencia de variables categóricas y se utilizó el test de la χ2 de Pearson para contrastar la significación de asociación entre variables cualitativas.

La probabilidad de supervivencia durante el seguimiento se calculó mediante la prueba de Kaplan-Meier, y se utilizó el test de rangos logarítmicos para comparar las curvas entre subgrupos. Se realizó un análisis univariable para eventos cardiovasculares (muerte y/o ingreso), y las variables estadísticamente significativas fueron incluidas en el análisis multivariable de Cox, aplicando el método «adelante condicional». Las variables que mantuvieron su significación (edad, hipertensión arterial [HTA], IMC, albuminuria, ECV previa, tratamiento con diuréticos, bloqueadores beta, inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina [IECA] y antagonistas de los receptores de la angiotensina II [ARA-II]) fueron las que finalmente se utilizaron para ajustar el modelo de Cox, y se expresaron sus resultados como hazard ratio (HR) con intervalos de confianza (IC) del 95%.

Para el tratamiento estadístico se usó el programa SPSS para Windows, en su versión 14.0. Se consideraron estadísticamente significativas las diferencias con probabilidad de error tipo I < 5%. Se estimó que para detectar diferencias > 5% en la mortalidad entre varones y mujeres (objetivo de este subanálisis), se precisaría de 621 individuos en cada grupo para una potencia del estudio del 90%.

RESULTADOS

Características de la población estudiada

Se incluyó a 1.423 pacientes diabéticos, de los que el 7,9% tenía DM1 (el 5,1% de los varones y el 10,6% de las mujeres). Las características de dicha población comparada por sexos se muestran en la tabla 1. Como se observa, la muestra tiene una distribución casi equilibrada por sexos, con el 49,7% de varones (n = 707) y el 50,3% de mujeres (n = 716). La media de edad era 66 (intervalo, 18-97) años, significativamente mayor la de las mujeres. El 64% de los individuos estudiados eran hipertensos; el 70%, dislipémicos, y más de la mitad tiene alguna ECV o lesión de órgano diana concomitante. Todos los factores de riesgo, excepto el tabaquismo, son más frecuentes en mujeres.

En la tabla 1 también se muestra la diferente distribución de ECV y albuminuria según el sexo, y se observa una mayor presencia de enfermedad cardiovascular, sobre todo en forma de cardiopatía isquémica, así como un mayor porcentaje de lesión de órganos diana en los varones.

Si observamos los tratamientos, en la tabla 1 podemos ver que un mayor porcentaje de mujeres recibe IECA y/o ARA-II y diuréticos respecto a los varones, junto con un mayor grado de insulinización.

No se encuentran diferencias en el número de fármacos para el control de la diabetes entre los varones y las mujeres; con monoterapia encontramos el 72,7% de varones y el 72,4% de mujeres, y tomando tres o más fármacos, el 2,7 y el 4,5%, respectivamente. Se constata una importante correlación entre HTA y tratamiento con diuréticos (el 29,1% de los pacientes hipertensos y el 4,8% de los no hipertensos; p < 0,001), y esta relación es incluso mayor en las mujeres (el 34,9% de las hipertensas y el 6,3% de las no hipertensas).

Tal como se muestra en la tabla 2, la presión arterial sólo está controlada en el 14% de los hipertensos y las cifras de glucemia basal, en el 22% de la cohorte analizada. Las mujeres presentan un peor control glucémico expresado en forma de glucohemoglobina, cifras más elevadas de colesterol total y valores de cHDL más bajos respecto a los varones.

Mortalidad y morbilidad

Después de un seguimiento medio de 44,6 ± 10,2 (mediana, 48,1) meses, la mortalidad total fue del 6,2%; el 49% de las muertes fue por causa cardiovascular; la tasa general de ingresos hospitalarios alcanzó el 30%. En la tabla 3 se recogen las tasas de mortalidad y de hospitalización, así como sus causas, para el conjunto de la muestra y por sexo.

La mortalidad no fue mayor entre las mujeres que entre los varones diabéticos, tanto en general como por causas. La probabilidad actuarial de supervivencia a los 4 años es del 93,8% en todo el grupo.

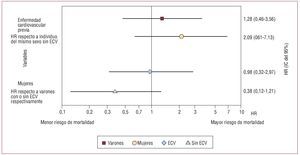

Al realizar un análisis multivariable, resultaron ser predictores independientes de morbimortalidad la edad y tener ECV, la presencia de albuminuria y estar en tratamiento con diuréticos, y ajustando por sexo se mantienen los mismos predictores (tabla 4).

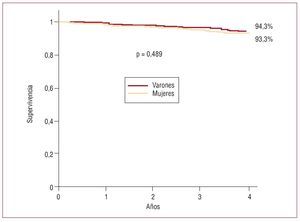

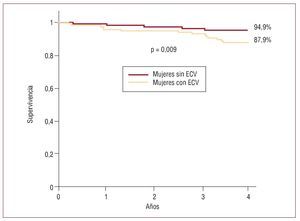

Como muestran las curvas de Kaplan-Meier (fig. 1), la probabilidad de supervivencia según el sexo no es diferente (log-rank test, p = 0,489). En cambio, en la muestra de mujeres (fig. 2) se observa una mayor mortalidad en presencia de ECV previa (log-rank test, p = 0,009), que no se mantiene al ajustarla por otras variables (figs. 3 y 4).

Fig. 1. Probabilidad de supervivencia de los pacientes del estudio Diabetes-Barbanza. Distribución en función del sexo. Análisis univariable.

Fig. 2. Probabilidad de supervivencia de las mujeres del estudio Diabetes-Barbanza, en función de la presencia de enfermedad cardiovascular previa. Análisis univariable. ECV: enfermedad cardiovascular.

Fig. 3. Riesgo de eventos cardiovasculares (muerte y/o ingreso) de los pacientes del estudio Diabetes-Barbanza, ajustado por edad, hipertensión arterial, índice de masa corporal, albuminuria, diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas de los receptores de la angiotensina II, e inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. ECV: enfermedad cardiovascular; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

Fig. 4. Riesgo de muerte por causa cardiovascular en los pacientes del estudio Diabetes-Barbanza, ajustado por edad, hipertensión arterial, índice de masa corporal, albuminuria, diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas de los receptores de la angiotensina II, e inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. ECV: enfermedad cardiovascular; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

Tampoco la combinación de muerte y hospitalización cardiovascular en nuestra serie de diabéticos fue significativamente mayor en las mujeres que en los varones (tablas 5 y 6).

DISCUSIÓN

En el presente estudio, que incluye una importante cohorte no seleccionada de pacientes diabéticos seguida de forma prospectiva por médicos de atención primaria, se observa que el riesgo de esos pacientes de sufrir una complicación cardiovascular (muerte y/o hospitalización por causa cardiovascular) durante el seguimiento no está influido por el sexo.

Este grupo amplio de pacientes presenta las características propias de una población costera de Galicia, caracterizada por elevada prevalencia de HTA, elevado consumo de sal y mayor incidencia de ictus que la observada en otras comunidades autónomas16.

Respecto a la población general, según datos de la Consejería de Salud Gallega para dicho periodo, las tasas de mortalidad anual por infarto de miocardio fueron superiores en nuestros pacientes diabéticos (152,2 frente a 47,3 cada 100.000 habitantes) y similares por ictus (76,1 frente a 78,4 cada 100.000 habitantes).

En nuestro conocimiento, el estudio Barbanza-Diabetes ha sido el primero en describir el pronóstico a medio plazo (4 años) de una cohorte homogénea de diabéticos con y sin ECV clínica en España16; existen otros estudios sobre la incidencia de ECV en pacientes diabéticos, como el realizado por Tomás et al17 en el estudio Manresa, con un seguimiento a 28 años para eventos, pero que sólo incluía a varones (n = 1.050), o trabajos como el de Rius et al18, con escaso número de pacientes y pocos datos respecto a mortalidad, o el de Cañón-Barroso et al19, que identificaron retrospectivamente, en una clínica de medicina general, una cohorte de pacientes con DM tipo 2 sin ECV al inicio (n = 190) y observaron una incidencia acumulativa de enfermedad coronaria (angina, infarto de miocardio mortal o no mortal) a 10 años del 14,7%, con el 13,3% en los varones y el 16% en las mujeres.

Por otro lado, este trabajo es uno de los primeros realizados en España que muestra un pronóstico similar entre mujeres y varones diabéticos en cuanto a mortalidad y eventos cardiovasculares.

Diversos estudios han investigado el riesgo cardiovascular de los diabéticos según el sexo, con resultados muy heterogéneos; así, una gran mayoría se ha centrado en la relación entre DM y cardiopatía isquémica, y en ellos esa asociación parece más fuerte en las mujeres que en los varones20,21, con seguimientos muy variables y tamaños de muestra muy diferentes9,10,22, lo que indicaría que tener diabetes puede reducir la diferencia en el riesgo explicada por el sexo en probabilidad de coronariopatía y mortalidad asociada. Muchos de estos estudios variaban en cuanto a los ajustes por factores de confusión importantes, los datos de las mujeres no estaban disponibles en muchas ocasiones y la influencia de una ECV ya establecida a menudo no había sido considerada en el análisis de diabetes y riesgo de futuros eventos isquémicos. Un perfil de riesgo cardiovascular menos favorable en las mujeres diabéticas9,23 y unas estrategias de tratamiento menos efectivas en este grupo9 se postulan como una explicación para la diferente influencia de la diabetes en la mortalidad por coronariopatía entre los sexos23.

Los metaanálisis realizados también muestran resultados variables, tanto a favor como en contra, al respecto de una influencia del sexo2,9-10, y en alguno2 incluso se afirma que la equivalencia de riesgo entre tener una DM aislada e infarto previo aislado, ya propugnada por Haffner et al24, es más cierta para las mujeres. En un estudio epidemiológico reciente con 3 millones de daneses25, se ha mostrado claramente que la afirmación de Haffner et al en cuanto a un riesgo similar en diabéticos mayores de 30 años de edad tratados farmacológicamente sin infarto y pacientes con infarto previo era cierta; en cambio, no se observaron diferencias por sexo en esa muestra en cuanto a ese efecto de la diabetes; también se confirmó de nuevo el importante efecto aditivo del infarto previo y la DM en cuanto a pronóstico, aspecto también destacado en otros trabajos, como el de Dale et al26, donde se asociaba un peor pronóstico si concurrían DM y ECV previa, sin diferencias por sexo en este aspecto. Esta última afirmación es controvertida y en otros trabajos publicados7,11,20,27 se ha observado mayor impacto de la asociación coronariopatía previa y diabetes en el sexo femenino.

Es muy probable que en nuestro estudio uno de los motivos que puede estar justificando la ausencia de un efecto del sexo en las mujeres sería el menor porcentaje de coronariopatía previa respecto a los varones (el 9,8 frente al 16,4%; p = 0,002) y dentro del propio grupo de mujeres diabéticas; así, la supervivencia de las mujeres con cardiopatía isquémica previa respecto a las que no la presentaban fue similar (el 89,36 frente al 93,67%; p = 0,2639).

Otro aspecto relacionado con el pronóstico y que puede estar influyendo es el grado de tratamiento y control de la población femenina; la mayor infrautilización de fármacos recomendados por las guías respecto a los varones y, por otro lado, la menor eficacia de algunos principios activos en las mujeres, descritos en estudios previos, hacen que no se alcance en esta población el grado de control exigido para objetivar una mejora en la mortalidad6,28,29. Estas diferencias en el tratamiento por el sexo han sido reflejadas en el estudio ESPERANZA30, de escala nacional, en el que se observa un menor porcentaje de antiagregación e hipolipemiantes en mujeres diabéticas, sin otras diferencias en los demás grupos farmacológicos. En nuestro estudio los antiagregantes también se prescriben en un menor porcentaje, aunque había un menor número de casos de coronariopatía en las mujeres; en cambio, los hipolipemiantes se prescriben sin diferencias entre sexos. Es curioso observar que en nuestro grupo de pacientes también hay un significativamente menor control terapéutico de los lípidos (colesterol total y cHDL) y valores de glucohemoglobina en las mujeres, lo que no supone, sin embargo, un peor pronóstico respecto a los varones.

Como en otros estudios11,26,27, el grupo de mujeres diabéticas presenta mayor acumulación de factores de riesgo y más edad, que es otra de las causas con que se intenta explicar ese peor pronóstico del sexo femenino, pero los varones presentan más tabaquismo (importante factor para cardiopatía isquémica), más ECV y afección de órgano diana, lo que quizá compense esa mayor agrupación de factores de riesgo.

Merece un comentario especial que en nuestra serie la edad, tener ECV, la presencia de albuminuria y seguir tratamiento con diuréticos hayan sido determinantes independientes de morbimortalidad.

Los tres primeros son factores identificados en la práctica totalidad de los registros sobre enfermedades cardiovasculares, y el tratamiento con diuréticos probablemente indique, por un lado, la influencia de la insuficiencia cardiaca y, por otra, la necesidad de un mayor número de fármacos para controlar una HTA más evolucionada.

En lo que respecta a la albuminuria como factor pronóstico, es conocido su valor por los resultados que mostró un subestudio del ensayo Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)31, donde se mostraba que la albuminuria suponía un aumento de mortalidad de casi el doble respecto a la ausencia de excreción significativa de albúmina, y hay múltiples referencias que apuntalan dicho hallazgo32.

Limitaciones del estudio

Haber tenido más de un 7% de pérdidas durante el seguimiento podría estar teniendo cierta influencia en los resultados, aunque sería similar a lo descrito en registros poblacionales de enfermedades cardiovasculares.

Nuestros hallazgos se limitan a un seguimiento de los pacientes durante un periodo de 4 años, por lo que se deberá continuarlo para poder confirmar dicha evolución a más largo plazo.

Por otra parte, en una gran mayoría de los pacientes no se registraron los posibles cambios en la estrategia terapéutica durante el seguimiento, que además del tratamiento inicial podría haber influido de algún modo en el pronóstico, limitación que tienen casi todos los registros.

Además, durante el seguimiento es posible que algún paciente haya sufrido alguna complicación cardiovascular que no requiriera hospitalización, lo que podría hacer que se hubiese subestimado el riesgo cardiovascular de nuestra población. Es posible que haya una subestimación de la mortalidad en nuestro estudio, ya que algunos pacientes con pérdida de seguimiento pueden haber fallecido en ese tiempo.

También hay una limitación metodológica en cuanto al conocimiento de la duración de la DM, dato no recogido de la mayoría de los pacientes, aunque probablemente la evolución temporal sea similar en ambos sexos en nuestra serie; la obtención de este dato podría haber influido en el resultado final del análisis, pues se sabe que el efecto de la DM en la mortalidad cardiovascular puede ser de mayor magnitud cuanto mayor sea la duración de la DM y que ese efecto en algunos estudios también parece ser superior en las mujeres33.

Finalmente, que se trate de un registro en el que los médicos directamente responsables de los pacientes realizan y registran el diagnóstico de DM, otros factores de riesgo y ECV concomitante, las características del tratamiento y las complicaciones cardiovasculares durante el seguimiento; aunque también sería un elemento de calidad que destacar.

CONCLUSIONES

En este estudio no se observan diferencias en el pronóstico a medio plazo en cuanto a mortalidad y morbilidad cardiovascular entre mujeres y varones diabéticos de una única área geográfica, a pesar de diferencias clínicas y terapéuticas.

Nuestros datos reflejan por primera vez en un grupo de pacientes diabéticos de población española la influencia del sexo en el pronóstico y sus determinantes. La ausencia de diferencias en dicho pronóstico refuerza en nuestro medio las actuales recomendaciones terapéuticas para reducir el riesgo cardiovascular de los diabéticos, que no establecen diferencias en función del sexo.

Al final del artículo se incluye una relación de los investigadores participantes en el estudio Barbanza.

INVESTIGADORES DEL GRUPO BARBANZA

J.M. Fernández-Villaverde, G. Allut-Vidal, J. Domínguez-López, J.L. Gómez-Vázquez, P. de Blas-Abad, C. Pastor-Benavent, A. Fernández-Seoane, J. Maestro-Saavedra, M.J. Alvear-García, M.A. Pérez-Llamas, R. Besada-Gesto, J.A. Santos-Rodríguez, M. Lado-López, V. Turrado-Turrado, L. Vaamonde-Mosquera, A. Lado-Llerena, M.A. Juiz-Crespo, M. Sánchez-Loureiro, E. Rodríguez-Moldes, J. Dopico-Pita, G. Gutiérrez-Fernández, J. Torres-Colomer, R. Blanco-Rodríguez y A. Nores-Lorenzo.

ABREVIATURAS

ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II.

DM: diabetes mellitus.

ECV: enfermedad cardiovascular.

HR: hazard ratio.

HTA: hipertensión.

IECA: inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

Correspondencia: Dr. J.R. González-Juanatey.

Servicio de Cardiología. Hospital Clínico.

Travesía Choupana, s/n. 15706 Santiago de Compostela. A Coruña. España.

Correo electrónico: jose.ramon.gonzalez.juanatey@sergas.es

Recibido el 12 de diciembre de 2008.

Aceptado para su publicación el 19 de octubre de 2009.