Palabras clave

INTRODUCCIÓN

Las lesiones coronarias que involucran a una bifurcación son frecuentes, y representan aproximadamente un 10-12% de todos los intervencionismos coronarios1. En su tratamiento percutáneo, el éxito inicial del procedimiento es más bajo y la tasa de reestenosis, mayor que en las lesiones no bifurcadas2. Para su abordaje se han descrito múltiples técnicas3,4, sin que ninguna de ellas se haya impuesto sobre las demás como definitiva. Las podemos dividir en dos grandes bloques: técnicas simples, un solo stent en el vaso principal (VP), frente a técnicas complejas, en las que además se implanta un stent en el ramo secundario (RS). Los estudios publicados apuntan a una superioridad de las técnicas simples5-7, por lo que una filosofía basada en implantar un solo stent siempre que sea posible parece adecuada. En nuestro grupo seguimos una estrategia escalonada8, en la que hay que dilatar el RS cuando éste esté afectado o cuando se produzca un desplazamiento de la placa al implantar el stent en el vaso principal, y sólo colocamos un segundo stent en el RS cuando el resultado es subóptimo, lo que en nuestras series previas ocurre en menos del 10% de las bifurcaciones tratadas. Determinados estudios in vitro9 muestran que, cuando se dilata el RS, se produce una deformación del stent en el segmento inmediato a su salida, que denominaremos bajo rombo, y que esta deformación puede ser corregida con el inflado simultáneo de dos balones superpuestos (KB). Basándose en estos estudios, hay grupos que proponen finalizar el procedimiento sistemáticamente con una dilatación en KB10,11. Sin embargo, el comportamiento de un stent implantado en la pared de un vaso con una placa de ateroma puede diferir del que tiene in vitro, y no disponemos de información clínica al respecto en pacientes con abordaje simple (un solo stent). El objetivo de este estudio es evaluar in vivo los cambios producidos en la geometría del stent implantado en el VP tras dilatar con un balón, a través de las celdillas del stent, el RS, y tras la realización final de KB.

MÉTODOS

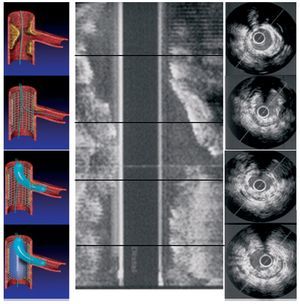

Se realizó un estudio prospectivo observacional en 23 pacientes consecutivos con lesiones coronarias que afectaban a una bifurcación, excluidos los casos en que el vaso secundario tuviera un diámetro < 2,5 mm. Los datos clínicos basales se resumen en la tabla 1. En su mayoría eran varones hipertensos y fumadores, y más de la mitad de los pacientes se presentaron en situación inestable. En cuanto a las características angiográficas basales (tabla 2), cabe destacar que el 35% de las lesiones eran calcificadas, y la localización más frecuente fue a nivel de la descendente anterior con la diagonal. Se utilizó la clasificación de Medina12 para definir el compromiso de los distintos segmentos de la bifurcación. En 14 (60%) pacientes estaban afectados los tres segmentos de la bifurcación y en 5 (24%) el RS quedó afectado tras implantar el stent en el VP. Todos los stents fueron liberadores de fármacos. La ecografía intracoronaria (IVUS) (Atlantis SR, Boston Scientific 2.5 F, 40 MHz) se realizó tras la administración de un bolo de 200 mg de nitroglicerina, con una retirada motorizada a 0,5 mm/s. En 12 (52%) pacientes se realizó un IVUS basal. En todos los casos se hizo estudio ultrasónico tras implantar el stent en el VP, tras dilatar con balón el RS y tras el inflado simultáneo con dos balones superpuestos en KB. El balón que se utilizó para dilatar el RS se escogió en función del diámetro del vaso, y se infló a 6-8 AT, sin observar en ningún caso muesca residual. Para la dilatación en kissing, se utilizó en el VP el balón del stent u otro de diámetro similar, alcanzándose presiones de inflado de 12-14 AT, y para el RS, se utilizó el balón usado previamente para la dilatación aislada del mismo, con presiones de inflado entre 6 y 8 AT. En cada una de las condiciones se realizaron medidas del área del stent y del índice de simetría (diámetro menor del stent / diámetro mayor del stent) en el segmento proximal del stent, a nivel de la salida del RS, en el segmento inmediato a la salida del RS y en el segmento distal del stent, pudiendo evaluar tanto la ganancia o la pérdida del área como los cambios producidos en la geometría del stent tras cada maniobra realizada (fig. 1). También se midió el ángulo entre el RS y el VP, y se correlacionó con el grado de deformidad producido en el bajo rombo tras dilatar aisladamente el RS. Las mediciones fueron realizadas off-line por dos cardiólogos intervencionistas expertos.

Fig. 1. Protocolo del estudio ultrasónico. A la izquierda se muestra cada una de las condiciones en las que se realiza el IVUS, y a la derecha los segmentos del stent estudiado en cada condición.

Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para demostrar que la muestra seguía una distribución normal. Las variables cuantitativas se expresan como media ± desviación típica. Se utilizó el análisis de la varianza y el test de Bonferroni para comparación de medias múltiples. Para el cálculo de asociaciones lineales, se utilizó la correlación de Pearson. Se aceptó como estadísticamente significativa una p < 0,05. El programa estadístico utilizado para los cálculos ha sido la versión 12.0 del programa SPSS.

RESULTADOS

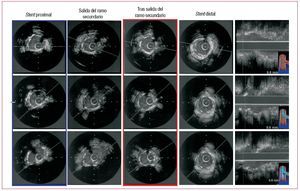

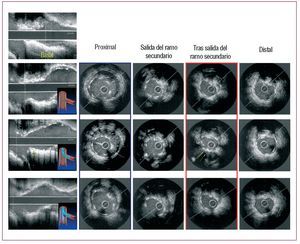

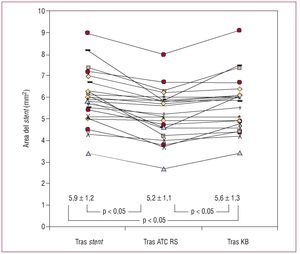

En todos los pacientes se consiguió el éxito inicial del procedimiento. En 1 (4%) caso hubo que implantar un segundo stent en el RS por obtener un resultado subóptimo tras la dilatación. En las tablas 3 y 4 se resumen los hallazgos ultrasónicos en cada estado de los distintos segmentos analizados. En el segmento proximal del stent y a nivel de la salida del RS se produce un incremento significativo del área y una pérdida de la geometría del stent tras el KB (figs. 2 y 3). En el segmento inmediato a la salida del RS se produce cierto grado de deformidad y pérdida de área tras dilatar el RS. Tras el KB se produce un leve incremento del área, aunque no llegaba a recuperarse hasta los valores basales a pesar de que el balón del stent era de mayor diámetro que el del RS y que el inflado se hacía a más atmósferas (12-14 AT en el VP, 6-8 AT en el RS). La figura 4 ilustra los cambios individuales en el área del stent tras cada estado en este segmento. En nuestro estudio no se encontró correlación alguna entre la angulación del RS y el grado de deformidad producido en el bajo rombo tras dilatar aisladamente el RS. En el stent distal, no se objetivaron diferencias significativas en ninguno de los estados.

Fig. 2. Estudio ultrasónico sobre el vaso principal tras implantar el stent, tras dilatar el ramo secundario y tras el kissing. En azul queda encuadrado el segmento proximal del stent, en el que se observa el incremento del área y la deformación producida tras el kissing en la geometría del stent. En rojo queda encuadrado el segmento distal a la salida del ramo secundario, que no varía en los distintos estados.

Fig. 3. Estudio ultrasónico del vaso principal tras implantar el stent, tras dilatar el ramo secundario y tras el kissing. En azul queda encuadrado el segmento proximal del stent, que muestra su falta de aposición (flechas blancas), que queda corregida tras el kissing. En rojo queda encuadrado el segmento distal a la salida del ramo secundario, que se deforma tras dilatar el ramo secundario (nótese en el eje largo la deformación señalada con flechas amarillas), y tras el kissing mejora, aunque no consigue llegar al estado basal.

Fig. 4. La gráfica muestra los cambios individuales producidos en el área del stent a nivel del bajo rombo tras cada intervención. En la parte inferior de la gráfica se reflejan la media ± desviación estándar y la significación de las diferencias entre las medias. KB: kissing balloon; RS: rama secundaria.

DISCUSIÓN

Las lesiones coronarias que involucran una bifurcación siguen suponiendo un reto para el cardiólogo intervencionista. En los últimos años, el abordaje del RS tras implantar un stent en el VP ha generado controversia entre los distintos grupos, aunque parece que una actitud conservadora (no dilatar si el resultado es óptimo o dilatar con balón el RS en vez de colocar un segundo stent) ofrece mejores resultados.

En este sentido, los resultados in vitro obtenidos en el banco de pruebas9 muestran que tras dilatar el RS se produce una deformación de la geometría del stent en el bajo rombo, inmediatamente a la salida del RS, y que esta deformidad queda corregida con la dilatación simultánea con dos balones. Sin embargo, en un estudio observacional previo13 señalamos que la deformidad producida en el bajo rombo en los stents liberadores de sirolimus no influía significativamente en la tasa de reestenosis en el seguimiento.

En el presente estudio evaluamos con ultrasonidos el comportamiento de los distintos segmentos del stent tras dilatar el RS con un balón y posteriormente inflar simultáneamente dos balones en KB.

Si analizamos el segmento proximal del stent, observamos que no se produce modificación alguna tras dilatar el RS (7,3 ± 1,9 mm2 basal y 7,2 ± 1,9 mm2 tras dilatar el RS; diferencia no significativa). Tras el KB, se produce un incremento significativo del área del stent (de 7,3 ± 1,9 mm2 a 9,3 ± 2,9 mm2; p < 0,01) y una pérdida del índice de simetría (IS) significativa con respecto al estado basal y tras la dilatación aislada del RS, pasando de una geometría circular a una oralada (IS basal, 0,88; IS tras KB, 0,78; p < 0,001). Inflar dos balones superpuestos en el segmento proximal del stent determinó que se produjera el cambio mencionado en los 23 pacientes.

En 1 (4%) se objetivó falta de aposición del stent en el segmento proximal tras implantar el stent y tras dilatar el ramo secundario, pero se consiguió una correcta aposición tras el KB (fig. 3). Por lo tanto, el KB disminuye las posibilidades de mala aposición proximal del stent, aunque este defecto fue infrecuente en nuestra serie. Por otro lado, se debería tener en cuenta el incremento de área y la deformación producida por el KB en la era de los stents farmacoactivos, ya que podrían afectar a la estructura del polímero, con la consecuente pérdida de beneficios de este tipo de stent.

Si analizamos el segmento inmediato a la salida del RS, observamos que se produce una deformación en la geometría del stent (el IS pasa de 0,82 a 0,74; p < 0,01) y una discreta pérdida del área a dicho nivel, pasando de 5,9 ± 1,2 a 5,23 ± 1,1 mm2 (p < 0,05), lo que supone una pérdida del 12% del área del stent. Sin embargo, el espectro de deformación del stent en el bajo rombo es amplio, y varía desde casos en los que no se produce modificación alguna (fig. 2) a otros en que la deformación es más marcada (fig. 3). Quizá el diámetro del balón utilizado para dilatar el RS, el grado de angulación o la pata metálica por la que pasan la guía y el balón podrían modificar el grado de deformación del bajo rombo, y sería interesante determinar los posibles factores que influyen en dicha deformación en estudios ulteriores. En nuestro estudio no se encontró correlación alguna entre la angulación del RS y el grado de deformación en el bajo rombo (r = 0,32; p = 0,1). Además se dividieron los casos en ángulos > 60° y < 60°, y analizamos la pérdida de área del stent tras dilatar el RS y el grado de recuperación tras el KB; no se encontraron diferencias entre los dos grupos. En 6 (26%) casos, el área del stent osciló entre 4 y 5 mm2 y sólo 3 (14%) quedaron con un área luminal < 4 mm2, cifra por encima de la cual se considera poco probable que se produzcan defectos de perfusión14-18.

Tras el KB, la geometría del stent no queda restaurada (IS tras dilatar RS, 0,74; IS tras KB, 0,77; p = 0,168) y no se produce una recuperación completa del área del stent (área basal del bajo rombo, 5,9 mm2; área del bajo rombo tras el KB, 5,6 mm2; p < 0,05), ganando un 7% del área perdida tras dilatar el RS. Por lo tanto, a pesar de que el balón del VP era de mayor diámetro que el usado en el RS y que la presión aplicada durante el KB fue mayor en el balón del stent, no se consigue restaurar en su totalidad la deformación producida en el bajo rombo. En nuestro estudio, donde menos expansión se consiguió en relación con los otros segmentos estudiados es tras la salida del RS. Si analizamos las lesiones angiográficamente antes del tratamiento, vemos que 20 (87%) pacientes tenían enfermedad distal a la bifurcación, lo que puede explicar este fenómeno. En cuanto al stent distal, como era de esperar, no se produjo ninguna modificación con respecto a su situación basal, ya que a ese nivel no hubo ninguna manipulación adicional durante las distintas fases del proceso.

Actualmente, no sabemos si estas diferentes estrategias que determinan cambios en la geometría del stent pueden tener influencia en el resultado a largo plazo. Este estudio sólo analiza la influencia aguda en la geometría y las mediciones ultrasónicas del stent en el vaso principal. No se efectuaron estudios volumétricos de la placa ni se analizó con IVUS el RS, lo que puede suponer limitaciones del estudio. En cualquier caso, son precisos estudios aleatorizados para conocer la influencia clínica a largo plazo de estos cambios en la geometría del stent.

CONCLUSIONES

Se produce una pequeña deformación en el bajo rombo tras dilatar el RS, y ésta no se restaura en su totalidad con el inflado simultáneo de dos balones. El KB disminuye la posibilidad de mala aposición del stent, aunque produce un incremento de su área en el segmento proximal y una pérdida significativa del IS. Los ultrasonidos son una excelente herramienta para monitorizar el tratamiento de las bifurcaciones.

ABREVIATURAS

IVUS: eco intracoronario.

KB: inflado simultáneo con dos balones. RS: ramo secundario.

VP: vaso principal.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

VÉASE EDITORIAL EN PÁGS. 911-3

Correspondencia: Dr. J. Suárez de Lezo.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Barranco de la Ballena, s/n. 35010 Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. España.

Correo electrónico: jslht@yahoo.es

Recibido el 5 de enero de 2008.

Aceptado para su publicación el 6 de mayo de 2008.