El objetivo es analizar la utilidad de la prueba de esfuerzo con determinación de gases espirados en niños operados de cardiopatía congénita en edad escolar, para valorar la recomendación de ejercicio físico en relación con la cardiopatía de base, el tipo de cirugía realizada, la situación hemodinámica actual y el nivel de ejercicio habitual.

MétodosEstudio prospectivo de 108 niños que realizaron una prueba de esfuerzo con análisis de gases, monitorizando electrocardiograma y presión arterial. Se recogieron por cuestionario variables sobre cardiopatía de base, cirugía practicada, estado funcional actual y nivel de ejercicio habitual. Se emitió una recomendación de ejercicio después de la ergometría, y al año se controló por cuestionario a 35 de los pacientes.

ResultadosSe observaron diferencias significativas entre la gravedad actual de la lesión y la frecuencia cardiaca de reposo y esfuerzo, la presión arterial sistólica en reposo y en esfuerzo, el consumo de oxígeno, el pulso de oxígeno, la producción de dióxido de carbono y la duración de la prueba. Se detectó relación entre el nivel de ejercicio semanal y mayores consumo de oxígeno y duración de la ergometría, pero no con la cardiopatía subyacente. En los 59 niños con lesiones cianóticas, se observó que la mejor capacidad funcional se correspondía con reparación de la lesión más precoz y mejor. Se pudo recomendar un incremento del nivel de ejercicio a 48 niños.

ConclusionesLa prueba ergoespirométrica permite explorar la capacidad funcional de los niños operados de cardiopatía congénita y aporta datos importantes para una mejor planificación del ejercicio físico aconsejable.

Palabras clave

Los niños con cardiopatías congénitas (CC) son un 0,8–1% de todos los recién nacidos vivos1. Un alto porcentaje de ellos precisan cirugía en los primeros años de vida, con una mortalidad total inferior al 5%2. Una consecuencia es que el número de niños con CC que llegan a edad escolar es elevado y, además, creciente. La mejora de las técnicas quirúrgicas, junto con los avances en las exploraciones complementarias, permite un mejor diagnóstico y el seguimiento de estos niños, y ello facilitará, entre otras cosas, su integración social incluyendo el ejercicio físico más adecuado y en lo posible dentro de la escuela3.

Aunque existen guías sobre recomendaciones de ejercicio físico para niños con CC, basadas en la cardiopatía subyacente y las exploraciones en reposo4, suele haber escasa correlación con la capacidad de esfuerzo5, pues en la adaptación al ejercicio están implicados múltiples factores, como la función cronotrópica o la utilización del oxígeno muscular, que no se exploran adecuadamente con las técnicas de imagen como la ecocardiografía o la cardiorresonancia magnética. Son necesarias exploraciones dinámicas como la prueba de esfuerzo con función cardiopulmonar para conocer mejor la adaptación al esfuerzo6, 7, 8. Su práctica en niños con CC se justifica por la necesidad de realizar una valoración funcional con criterios rigurosos en pacientes que, por su enfermedad de base pero también por su situación social, requieren una amplia información sobre su situación clínica en reposo y en esfuerzo, con el fin de optimizar los beneficios del ejercicio y además reducir el posible riesgo6, 7. Tener datos sobre la capacidad de esfuerzo individual debe permitir al niño con CC, a los padres y al profesor de educación física una mejor orientación sobre el nivel de ejercicio que puede realizar, y evitar la exclusión por desconocimiento.

Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar si la prueba de esfuerzo con función cardiopulmonar es practicable en niños portadores de una CC relevante y si los resultados se relacionan con variables de la enfermedad o del nivel de ejercicio habitual, con el fin de realizar una mejor recomendación de ejercicio.

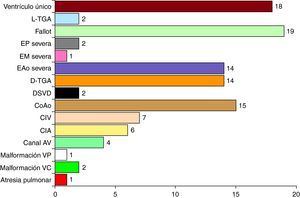

MétodosEstudio prospectivo de niños operados por CC en los dos hospitales de referencia de Cataluña (Hospital de Sant Joan de Déu y Hospital de la Vall d’Hebron), escolarizados y capacitados para realizar ejercicio en el momento del estudio. La distribución por enfermedades se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Distribución por enfermedades. AV: auriculoventricular; CIA: comunicación interauricular; CIV: comunicación interventricular; CoAo: coartación aórtica; DSVD: doble salida de ventrículo derecho; D-TGA: vasos en transposición y aorta anterior a la derecha; EAo: estenosis aórtica; EM: estenosis mitral; EP: estenosis pulmonar; L-TGA: vasos en transposición y aorta anterior a la izquierda; VC: vena cava; VP: venas pulmonares.

Se estudió a 108 niños con una media de edad de 10,5±3,1 años. De ellos, 73 eran varones (10,6±3 años) y 35 mujeres (10,3±3,4 años), sin diferencias en las edades. La edad en la última cirugía era de 3,5±4 años y el intervalo entre la última cirugía y la ergometría fue de 85±52 (intervalo, 3–191) meses. Los datos estadísticos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos estadísticos de la muestra (n=108)

| Media±DE | Mínimo | Máximo | |

| Edad (años) | 10,5±3,1 | 5,5 | 18,6 |

| Peso (kg) | 39±16,2 | 15 | 80 |

| Talla (cm) | 143±19,7 | 101 | 183 |

DE: desviación estándar.

Todos los niños (con la colaboración de sus padres y en presencia de un médico de nuestro equipo) cumplimentaron un cuestionario diseñado para el estudio que incluía: variables sociodemográficas, variables clínicas sobre el tipo de CC, cirugía, datos del ecocardiograma practicado dentro del año anterior a la prueba, y variables sobre el nivel de ejercicio físico realizado tanto en la escuela como fuera de ella, todo ello medido en horas de ejercicio/semana. Además, se recogieron las preferencias de los niños sobre la modalidad de ejercicio. También se tomaron las recomendaciones de actividad física y deporte de competición de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)9 según el tipo de cardiopatía y se estudiaron como variable.

Se realizó una ergometría en cinta modelo Schiller STM–55/65, utilizando un protocolo en rampa10, diseñado por nuestro servicio y ya validado. La velocidad inicial fue de 3km/h durante los primeros 2 min, con incremento de la velocidad de 0,3km/h cada minuto siguiente. La pendiente inicial era cero, con incremento del 1,4% a partir de la segunda etapa hasta alcanzar un máximo del 12%. Se registró ECG de 12 derivaciones (CS-200) y presión arterial con esfigmomanómetro Riester. Se utilizó una mascarilla para la recogida de los gases espirados. Mediante analizador de gases Ganshorn Power-Cube, se determinaron los siguientes parámetros: consumo de oxígeno (VO2) en ml·kg·min; pulso de oxígeno (PO2) en ml/lat; producción de dióxido de carbono (VCO2) en l/min; cociente respiratorio (RER); frecuencia cardiaca (FC) basal y máxima de esfuerzo (FC esfuerzo); umbral anaeróbico ventilatorio (UAn) expresado con relación a la FC, porcentaje del VO2 conseguido en el UAn (%VO2), y volumen espirado (VE) en l/min. Se determinó la presión arterial (PA) basal, en cada etapa y la máxima, así como la duración de la prueba en minutos. Los criterios de finalización de la prueba fueron la falta de incremento de VO2, el agotamiento físico o la petición reiterada del paciente de finalizar. Los criterios de prueba máxima fueron la aparición de la meseta del VO2 o la aparición del UAn en caso de que faltara el parámetro anterior. En los niños de menos edad, es difícil encontrar RER superiores a 1,1 por insuficiente maduración de la glucolisis anaeróbica. Hay casos en que ninguno de los parámetros anteriores aporta suficiente información y las pruebas pueden no ser máximas.

Dada la multiplicidad de diagnósticos de las CC subyacentes (Figura 1) y las diferentes cirugías practicadas, se realizó una clasificación del estado de la cardiopatía residual como ligera, moderada o severa. Esta clasificación fue realizada por un cardiólogo experto, sin relación directa con el paciente y sin conocimiento del resultado de la ergometría y basada en datos clínicos, quirúrgicos, ecocardiográficos y en recomendaciones de guías de práctica clínica. Se tuvo en cuenta: la clasificación recomendada por la SEC9 (Tabla 2), el resultado de la cirugía valorando la presencia de lesiones residuales, secuelas o posibles complicaciones, la situación hemodinámica del paciente, su clase funcional y la posibilidad de algún ingreso hospitalario por insuficiencia cardiaca. Si se trataba de lesiones de carácter obstructivo o regurgitante, se clasificaban en ligeras, moderadas y/o severas, según la clasificación internacionalmente aceptada y publicada en las guías de práctica clínica9. Si el problema se centraba en el grado de dilatación o disfunción de las correspondientes cavidades ventriculares, se catalogaban a través de la información obtenida, fundamentalmente, de los estudios ecocardiográficos bidimensionales Doppler. No se pudo clasificar 9 casos según los conceptos previamente citados, por lo que la clasificación se basó en la experiencia del experto en CC, quien aunó datos de la información clínica con los procedentes de las exploraciones complementarias.

Tabla 2. Clasificación de la severidad de las cardiopatías congénitas utilizada en el estudio 10

| Ligera |

| Lesiones valvulares estenóticas con reducción importante del gradiente tras cirugía o plastia, para convertirse en una obstrucción ligera |

| Lesiones regurgitantes ligeras |

| CoAo con reducción del gradiente por debajo de 20mmHg tras la cirugía |

| CIA con buen resultado del cierre |

| CIV con buen resultado del cierre |

| Drenaje de venas pulmonares a seno coronario con buena corrección |

| Cor triatriatum con VCSI persistente drenando a seno coronario y CIA corregida |

| Moderada |

| Lesiones valvulares residuales obstructivas o regurgitantes de grado moderado |

| D-TGA con buena corrección tipo Jatene |

| Prótesis valvulares |

| Fallot corregido con IP residual ligera |

| Atresia pulmonar con CIV corregida. Homoinjerto con gradiente ligero-moderado e IT moderada |

| Severa |

| Lesiones valvulares obstructivas o regurgitantes de grado severo |

| CoAo severa |

| D-TGA con corrección fisiológica (Mustard o Senning) |

| AT o ventrículo único con Glenn o Fontan |

| Fallot con IP severa y/o disfunción VD |

| DSVD con corrección tipo Rastelli |

AT: atresia tricuspídea; CIA: comunicación interauricular; CIV: comunicación interventricular; CoAo: coartación de aorta; DSVD: doble salida de ventrículo derecho; D–TGA: vasos en transposición y aorta anterior a la derecha; IP: insuficiencia pulmonar; IT: insuficiencia tricuspídea; VCSI: vena cava superior izquierda; VD: ventrículo derecho.

En caso de haber varias lesiones, la de mayor gravedad o severidad era la asignada.

Un subgrupo de los pacientes se catalogó de CC cianótica, por el tipo de enfermedad de base, independientemente de que la saturación arterial de oxígeno en el momento de realizar la ergometría estuviera o no (un número importante de niños se había sometido a cirugía paliativa o correctora) por debajo del 90%, cifra que se utiliza habitualmente para catalogar a un paciente dentro de este grupo. Lógicamente, también dentro de este grupo se estableció una gradación en relación con la situación actual, pero en la que la persistencia de la cianosis tuvo especial relevancia. Por lo tanto, en función de la enfermedad de base, la cirugía practicada y los resultados actuales de las pruebas complementarias, el mismo experto clasificó a los pacientes como: bueno, regular y mal resultado.

El protocolo de estudio fue aprobado por el comité de ensayos clínicos de nuestro hospital y, en el momento de su inclusión, se obtuvo el consentimiento informado de los padres y/o tutores.

Finalizada la ergometría, se emitió una recomendación de ejercicio en función de la capacidad demostrada durante ella. De un subgrupo de 35 pacientes, se recogió al cabo de 12 meses un cuestionario donde se interrogaba sobre el nivel de ejercicio realizado en ese momento.

Análisis estadísticoLos datos de ergometría, cuestionario clínico y nivel de ejercicio se introdujeron en una base de datos diseñada para este estudio. Se realizó un análisis descriptivo de las variables recogidas, facilitando para las variables de tipo categórico el porcentaje y el número de casos y para las variables de tipo cuantitativo, el valor promedio (media aritmética) y un estadígrafo de variabilidad (desviación típica). El grado de cumplimiento se describió calculando el valor medio±desviación típica y adicionalmente facilitando el intervalo de confianza (IC) del 95% de dicha medida. Asimismo, se describen los resultados más importantes obtenidos a partir de la ergometría facilitando valor medio±desviación típica y el IC del 95%.

Se compararon los resultados de la ergometría con variables demográficas (edad y sexo), y con el grado de relevancia de la CC subyacente según la clasificación descrita. Se realizó un análisis multivariable por técnicas de regresión múltiple, considerando el VO2 como variable independiente. Se practicó un análisis separado del subgrupo de pacientes con CC cianótica según el resultado de la cirugía. Finalmente, en el subgrupo de pacientes con datos sobre ejercicio a los 12 meses se valoró la influencia de la recomendación en el incremento del grado de ejercicio y las razones para este.

Todos los análisis se han llevado a cabo mediante una aproximación bilateral, los niveles de significación fueron los usuales del 5 y del 1% (p<0,05 y p<0,01 respectivamente).

ResultadosDespués de un breve periodo de adaptación a la mascarilla y de la calibración de los sistemas de medición de gases, se realizó a todos los pacientes la ergometría con el protocolo descrito previamente. No se registraron eventos que obligaran a suspender la prueba. Tampoco se detectaron problemas en el periodo de recuperación postesfuerzo. Los datos registrados en el momento de la ergometría en el conjunto de los 108 niños se muestran en la Tabla 3. El VO2 máximo obtenido debe considerarse VO2 pico en los casos en que no pudo objetivarse el UAn o cuando no se observó estabilización del VO2 en el final del test. Según esta observación, obtuvimos un VO2 pico en 66 individuos y VO2máx en 42. El UAn se determinó necesariamente por encima de RER=1 y valorando el mayor incremento exponencial del equivalente respiratorio de O2 a partir de dicho punto.

Tabla 3. Parámetros hemodinámicos y espirométricos del grupo de niños estudiados (n=108)

| Parámetro | Media±DE | Mínimo | Máximo |

| FC reposo (lpm) | 86±14 | 52 | 121 |

| FC esfuerzo (lpm) | 162±25 | 77 * | 204 |

| PAS reposo (mmHg) | 98±12 | 80 | 140 |

| PAS esfuerzo (mmHg) | 127±19 | 90 | 180 |

| PAD reposo (mmHg) | 64±8 | 40 | 80 |

| PAD esfuerzo (mmHg) | 75±7 | 50 | 90 |

| VO2 (ml·kg·min) | 35,6±10,1 | 12 | 61 |

| PO2 (ml/lat) | 8,4±3,6 | 3 | 21 |

| VE (l/min) | 40±19 | 15 | 104 |

| %VO2 del UAn (n=56) | 84±9 | 59 | 99 |

| FC del UAn (lpm) (n=56) | 159±18 | 121 | 199 |

| RER | 1,04±0,1 | 0,73 | 1,34 |

| VCO2 (l/min) | 1.479±822 | 388 | 4.360 |

| Duración de la prueba (min) | 12,8±3,9 | 6 | 24 |

DE: desviación estándar; FC: frecuencia cardiaca; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión aterial sistólica; PO2: pulso de oxígeno; RER: cociente respiratorio; UAn: umbral anaeróbico; VCO2: producción de dióxido de carbono; VE: ventilación; VO2: consumo de oxígeno.

* Paciente con bloqueo auriculoventricular completo.

Al comparar los resultados por sexos, no se detectaron diferencias significativas en los parámetros hemodinámicos ni en los espirométricos. La duración de la prueba fue la misma para ambos.

Resultados según la lesión residual después de la cirugía de la cardiopatía congénitaDe acuerdo con la metodología descrita previamente, se catalogó el grado de afección cardiaca y la situación hemodinámica de la lesión residual tras la cirugía como ligera en 30 niños, moderada en 35 y severa en 38. En 5 casos, la información clínica y ecocardiográfica no permitió al experto determinar el grado de severidad residual y fueron excluidos de este análisis.

La comparación entre los tres grupos mostró que no había diferencias significativas en edad, edad en la última cirugía y tiempo transcurrido desde ella. Se detectaron diferencias significativas entre los grupos, con un claro gradiente entre grupos, de forma que, excepto para la FC reposo, las diferencias máximas se obtenían entre las lesiones residuales ligeras y severas, mientras que las lesiones moderadas ocupaban una situación intermedia, pero más cercana a las lesiones severas que a las ligeras (Tabla 4).

Tabla 4. Valores hemodinámicos y espirométricos en función de la clasificación de la cardiopatía subyacente

| Parámetro | Cardiopatía residual (n=103) | p | ||

| Ligera (n=30) | Moderada (n=35) | Severa (n=38) | ||

| FC reposo (lpm) | 87±15 | 83±14 a | 91±13 | < 0,05 |

| FC esfuerzo (lpm) | 174±15 b | 161±29 | 155±24 | < 0,01 |

| PAS reposo (mmHg) | 104±12 b | 97±10 | 95±11 | < 0,05 |

| PAS esfuerzo (mmHg) | 134±17 b | 128±17 | 122±20 | < 0,05 |

| VO2 (ml·kg·min) | 40±8 b | 36±11 | 31±9 | < 0,05 |

| PO2 (ml/lat) | 11,3±9,8 b | 8,7±3,2 | 7,4±3,5 | < 0,05 |

| VCO2 (l/min) | 1.829±939 b | 1.518±78 | 1.217±704 | < 0,05 |

| Duración de la prueba (min) | 14,3±3,6 b | 12,9±3,8 | 11,4±3,7 | < 0,01 |

FC: frecuencia cardiaca; PAS: presión aterial sistólica; PO2: pulso de oxígeno; VCO2: producción de dióxido de carbono; VO2: consumo de oxígeno.

a Diferencias significativas entre moderada y severa.

b Diferencias significativas entre ligera y severa.

Se estudió a un subgrupo de 59 niños con CC cianótica. En este grupo la media de edad era 10,4±3 (intervalo, 5–17) años. De ellos, 37 eran niños con una media de edad de 11,1±3 años y 22, niñas de 9,1±2,9 años, significativamente más jóvenes (p<0,05). La edad en la última cirugía era de 3,6±4,1 (intervalo, 0–14) años y el tiempo transcurrido desde la última cirugía 83±52 (intervalo, 2–191) meses.

Según la cirugía practicada y su resultado, se clasificó a los pacientes como: buen resultado (21 niños), resultado regular (14) y mal resultado (21). En 3 pacientes, los datos clínicos y ecocardiográficos eran insuficientes para la clasificación y se los excluyó de este análisis (número final, 56 pacientes).

Los resultados (Tabla 5) mostraron diferencias significativas entre los tres grupos en la edad en el momento de la cirugía, el tiempo transcurrido desde la cirugía, la FC en reposo, el VO2 y la duración de la prueba. En el análisis post-hoc, los niños con CC cianótica clasificados con mal resultado posquirúrgico mostraron menor capacidad funcional que los niños con un resultado bueno o regular. No se encontraron diferencias entre los niños con resultado bueno y regular.

Tabla 5. Diferencias entre los tres tipos de resultados de la cirugía en los pacientes con lesiones cianóticas

| Parámetro | Resultado posquirúrgico (n=56) | p | ||

| Bueno (n=21) | Regular (n=14) | Malo (n=21) | ||

| Edad a la cirugía (años) | 2,6±3,5 a | 2,3±3 b | 5,7±4,7 | < 0,05 |

| Tiempo desde la cirugía (meses) | 96±43 a | 103±56 b | 53±51 | < 0,05 |

| FC reposo (lpm) | 84±11 a | 80±13 b | 95±10 | < 0,01 |

| VO2 (ml·kg·min) | 38±11 a | 38±11 b | 28±9 | < 0,05 |

| Duración de la prueba (min) | 13,8±4,4 a | 13,9±2,1 b | 10±4 | < 0,01 |

FC: frecuencia cardiaca; VO2: consumo de oxígeno.

a Diferencias significativas entre bueno y malo.

b Diferencias significativas entre regular y malo.

La actividad física que realizaban los niños hasta el día en que cumplimentaron la encuesta se clasificó en tres niveles según las horas semanales de práctica efectiva. En 48 niños se detectó que hacían un ejercicio físico semanal de 2 h o menos y se los catalogó de nivel bajo; 31 realizaban ejercicio 3-4 h/semana, que se consideró de nivel medio, y 28 realizaban más de 4 h de ejercicio semanal, que se consideró nivel alto. En un caso los datos estaban incompletos. Al comparar los grupos, se detectaron diferencias en el VO2, que era superior para los que hacían ejercicio a un nivel alto, tanto en relación con los de nivel bajo como con los de nivel de ejercicio medio. Asimismo, se detectaron diferencias significativas en la duración de la prueba entre los de nivel medio y alto y los de nivel bajo y alto (Tabla 6). Las diferencias detectadas entre los niveles bajo y medio no alcanzaron la significación estadística.

Tabla 6. Diferencias entre los niveles de actividad física

| Parámetro | Nivel de actividad física (n=107) | p | ||

| Bajo (n=48) | Medio (n=31) | Alto (n=28) | ||

| VO2 (ml·kg·min) | 32±9 a | 35±8 b | 42±11 | < 0,01 |

| Duración de la prueba (min) | 11,8±3,9 a | 12,7±3,4 b | 15±3,4 | < 0,01 |

VO2: consumo de oxígeno.

a Diferencias significativas entre bajo y alto.

b Diferencias significativas entre medio y alto.

No se detectó ninguna relación estadística entre la variable situación hemodinámica residual posquirúrgica y la variable horas de entrenamiento, con distribución totalmente aleatoria. Tampoco se observó relación entre la variable horas de entrenamiento y la clasificación teórica de ejercicio de las guías de práctica clínica de la SEC9.

Análisis multivariableLa capacidad funcional es la capacidad de un individuo para realizar trabajo aeróbico definido por el VO2. Un mayor VO2 se corresponde con más minutos de ejercicio durante la ergometría y, por lo tanto, con mayor capacidad para hacer ejercicio. En el análisis multivariable se consideró como variable independiente el VO2, y al introducir en la ecuación las variables edad, índice de masa corporal (IMC), situación hemodinámica y horas de ejercicio semanales, se demostró que el IMC, la situación hemodinámica posquirúrgica y las horas de entrenamiento eran independientes del VO2, mientras que la edad no influía en los resultados (Tabla 7).

Tabla 7. Análisis multivariable con consumo de oxígeno como variable independiente

| Parámetro | β estandarizado | p |

| Situación residual hemodinámica (ligera, moderada, severa) | −3,003 | 0,003 |

| Ejercicio semanal (h/semana) | 3,534 | 0,001 |

| Edad | 1,246 | 0,216 |

| IMC | −2,156 | 0,034 |

IMC: índice de masa corporal.

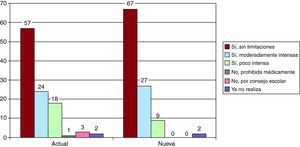

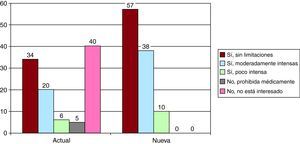

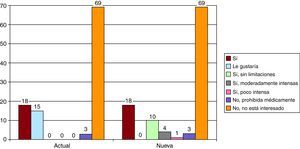

Al finalizar la ergometría, se realizó la recomendación de ejercicio físico, según tipo de cardiopatía, situación hemodinámica posquirúrgica y resultados de la ergometría (respuesta cronotrópica y el VO2 obtenido, fundamentalmente). La recomendación se clasificó en: sin limitaciones, permitir ejercicio moderadamente intenso, ejercicio poco intenso o prohibición médica de ejercicio. También se tuvo en cuenta las preferencias del niño y el tipo de deporte según la clasificación de Bethesda11. Se comparó el nivel de ejercicio realizado antes de la ergometría, tanto escolar (Figura 2) como extraescolar (Figura 3), con las recomendaciones que se hicieron tras ella. El número de niños que realizaron más ejercicio aumentó de forma notable. En la Figura 4 se describe la situación antes de la ergometría con las recomendaciones sobre la práctica de deporte de competición. Como se puede observar, un alto porcentaje de pacientes ya no estaban interesados en practicarlo, pero un número aceptable sí, y la recomendación posterior permitía que se incorporaran a él con las limitaciones adecuadas según el caso.

Figura 2. Recomendaciones de ejercicio escolar antes y después de realizar la ergoespirometría. Los resultados se refieren a 105 niños; en 3 casos no se disponía de información.

Figura 3. Recomendaciones de ejercicio extraescolar antes y después de realizar la ergoespirometría. Los resultados se refieren a 105 niños; en 3 casos no se disponía de información.

Figura 4. Recomendaciones de deporte de competición antes y después de realizar la ergoespirometría. Los resultados se refieren a 105 niños; en 3 casos no se disponía de información.

En un subgrupo de 35 niños, pudo realizarse el seguimiento al cabo de 12 meses (recogido por cuestionario) sobre el cumplimiento de las recomendaciones de ejercicio, así como los motivos para no seguirlas. En el caso del ejercicio escolar, la recomendación no cambió en 22 niños, pero se incrementó en 13, de los que 10 se incorporaron al ejercicio escolar normal y en 3 casos no se siguió la recomendación por estar en una edad que no correspondía o por dificultad de adaptación escolar. En relación con el ejercicio extraescolar, se había hecho una recomendación sin limitaciones a 20 niños aconsejando deportes con limitación ligera en 12 y con limitación moderada en 3 casos. En 12 de los 35 niños, la recomendación era el ejercicio que ya hacían antes de la ergometría, pero 13 siguieron la nueva recomendación y 10 no la siguieron. En relación con el deporte de competición, 23 niños declararon que no estaban interesados en practicarlo, a 11 se les hizo una recomendación de deporte sin limitaciones y a 1 se le prohibió la competición. De los 11 niños con una recomendación sin limitaciones, 7 ya practicaban deporte antes de la ergometría, 2 se incorporaron a una disciplina federada y 2 no iniciaron la práctica deportiva. En resumen, a los 35 niños analizados, se hicieron 40 nuevas recomendaciones de incremento de ejercicio, que siguieron 25 casos (62%) y 15 no atendieron. Los motivos de no seguir la recomendación fueron la falta de tiempo, oportunidad o interés, y en ningún caso se adujo una razón médica.

DiscusiónEl ejercicio físico, en sus modalidades escolar, extraescolar y de competición, constituye uno de los pilares del desarrollo educativo, cultural y psicomotriz de los niños y adolescentes. Asimismo, es una de las medidas para la promoción de la salud y de la mejora de las cualidades físicas. Estos son algunos de los argumentos para recomendar ejercicio a todos los niños y evitar limitaciones o exclusiones no justificadas. En general, las recomendaciones de ejercicio físico se basan en la experiencia clínica; no obstante, la prueba de esfuerzo con gases espirados es un instrumento básico para determinar con criterios objetivos el tipo de deporte y su intensidad adecuada.

Conocer la capacidad funcional y su correlación con la información clínica disponible es una parte esencial que debería constar en el seguimiento clínico de la mayoría de los niños que han sido intervenidos de CC con corrección total o parcial. Habitualmente, estos niños practican poco ejercicio12, 13, y una consecuencia puede ser el sobrepeso. Ambos factores (sedentarismo y obesidad) son las causas de limitación al esfuerzo más comunes e independientes.

En la serie del presente estudio, se incluyó a niños con CC intervenidas; las más representativas fueron la tetralogía de Fallot, variantes del corazón univentricular, la transposición de las grandes arterias y la coartación de aorta, todas ellas afecciones que pueden requerir una o varias intervenciones en la infancia (Figura 1).

Los resultados obtenidos con esta ergometría son concordantes con el tipo de enfermedad y su repercusión funcional, así como con el grado de entrenamiento previo. No hemos encontrado diferencias en el análisis comparativo en el resultado de la prueba por sexos, lo que se justifica por la edad de los pacientes. Estas diferencias se evidencian ya en la pubertad. Como se observa en la Tabla 4, las diferencias en los parámetros espirométricos son significativas entre los diferentes grados de lesión residual. Cuando se hace el análisis por separado de los niños con lesiones cianóticas, se demuestra que hay diferencias en el VO2 y la duración de la prueba entre pacientes con buen resultado de la cirugía y aquellos cuyo resultado no había sido tan favorable. Se han publicado diferentes estudios en los que se analiza la capacidad aeróbica de niños operados de diferentes tipos de CC comparada con la de la población general, pero no se precisan las variaciones según el grado de lesión residual ni se recoge información sobre el ejercicio que realizan14.

La interpretación de los parámetros hemodinámicos tiene limitaciones por la labilidad de la FC, el leve incremento de la PA a estas edades y su dificultad de registro con el esfuerzo. Por esta razón, es recomendable añadir a la ergometría convencional el estudio de gases espirados y obtener datos objetivos de la repercusión funcional de la CC. El VO2 es el principal parámetro utilizado para valoración de la capacidad funcional. El agotamiento es un síntoma subjetivo que en los niños depende mucho del ambiente y el grado de motivación, mientras que la estabilización del VO2, RER y UAn, en los casos en que puede determinarse, indican que se ha llegado al límite fisiólogo de la adaptación al esfuerzo. La recomendación de ejercicio se debe hacer con base en estos datos, cuya mayor limitación es la calidad en su obtención y la curva de aprendizaje del explorador.

Tanto en el grupo completo de pacientes como en el subgrupo de niños con CC cianótica, la mayor duración del ejercicio, el mayor VO2 y el PO2 se corresponden con afecciones cuya lesión residual se catalogó como ligera o moderada. La FC alcanzada durante el esfuerzo fue más baja en las lesiones más severas, lo que se correspondió con la realización de un menor esfuerzo. El incremento de PA fue también menor en los niños que presentaban lesiones más severas, aunque debe tenerse en cuenta que los incrementos de la PA sistólica con el esfuerzo en niños son menos acusados que en los adultos. Unos datos significativos de severidad importante serían la caída de la PA o la reacción hipertensiva, pero estas respuestas no se observaron.

Recomendaciones de ejercicio después de la prueba de esfuerzoEl límite fisiológico de la adaptación al esfuerzo es el agotamiento. En los niños que han realizado poco ejercicio, la sensación de cansancio es subjetiva; en realidad, pueden hacerlo de más intensidad y en mejores condiciones. La observación del niño durante la prueba y los parámetros espirométricos determinan objetivamente si se ha llegado o no al agotamiento. De este modo se puede discernir si el cansancio del niño es real o se trata de una sensación subjetiva. La realización de la prueba de esfuerzo con función cardiopulmonar permitió establecer nuevas recomendaciones junto con la documentación clínica actualizada de los cardiólogos de referencia. De esta forma, el número de niños sin limitaciones para el ejercicio físico tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar aumentó sensiblemente después de realizar la ergometría (Figura 2, Figura 3). Asimismo, se observaron cambios en la misma tendencia entre los que realizaban ejercicio moderadamente intenso o poco intenso.

En el subgrupo en que se realizó un control de las recomendaciones realizadas, se observó que de aquellos a los que se indicó la posibilidad de un incremento del grado de ejercicio, un 62% siguió esta recomendación, y el principal motivo de no seguirla fue la falta de oportunidad o de motivación.

Un beneficio secundario de la ergometría es la confianza que transmite a los padres cuando están presentes durante el procedimiento. Pueden observar que el niño hace un esfuerzo generalmente mayor que el que efectúa en sus actividades y con perfecta tolerancia. En la mayoría de los casos se constata que la inquietud que sienten con respecto al ejercicio o el deporte que realizan sus hijos no tiene fundamento. Este dato, junto con las orientaciones de su cardiólogo y la labor de los psicopedagogos, contribuye al equilibrio entre lo que el niño es capaz de realizar y lo que en la práctica lleva a cabo en el ámbito del ejercicio en general.

La ergoespirometría es el método más adecuado para determinar la capacidad funcional; no obstante, tiene limitaciones que pueden incidir en los objetivos planteados en el estudio. La motivación, la poca actividad física, la obesidad, las cualidades físicas para adaptarse mejor a la cinta o la incomodidad de la máscara son algunos de los factores implicados en el resultado. Asimismo, en el rendimiento deportivo, además del VO2, intervienen otros factores, por lo que en ciertos casos no resulta fácil conocer con objetividad las capacidades físicas para recomendar el ejercicio apropiado.

ConclusionesLa prueba de esfuerzo con estudio de la función cardiopulmonar es un procedimiento seguro que la mayoría de los niños pueden realizar a partir de los 5 años. Aporta información adicional a la valoración clínica, la exploración física y la obtenida con técnicas diagnósticas en reposo. Permite orientar con criterios más objetivos el nivel de intensidad en la actividad física y recomendar el deporte más adecuado.

FinanciaciónFinanciado mediante FIS PI 05/1956.

Conflicto de interesesNinguno.

Agradecimientos

A la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Cataluña por su soporte y su colaboración en la selección de los pacientes participantes en el estudio.

Recibido 19 Enero 2011

Aceptado 29 Mayo 2011

Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona, España. Jserra@santpau.cat