Las lesiones tricuspídeas secundarias a traumatismos cerrados del tórax son raras y difíciles de diagnosticar. No obstante, han sido descritos más de 100 casos de insuficiencia tricuspídea postraumática en los últimos 35 años. Presentamos tres casos diagnosticados e intervenidos en nuestro centro en los últimos 8 años.

Palabras clave

Insuficiencia tricúspide

Traumatismo cardíaco

Cirugía

INTRODUCCIÓN

Las lesiones valvulares postraumáticas son difíciles de diagnosticar, ya que se producen en el contexto del enfermo politraumatizado en el que la gravedad de otras lesiones más evidentes dificulta el diagnóstico de las cardíacas.

Aunque las lesiones cardíacas se producen habitualmente por heridas penetrantes, en el caso de la válvula tricúspide, la mayoría de los casos descritos se han presentado tras traumatismos cerrados del tórax 1. En traumatismos torácicos, la válvula más frecuentemente afectada es la aórtica, seguida de la mitral y tricúspide 2.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

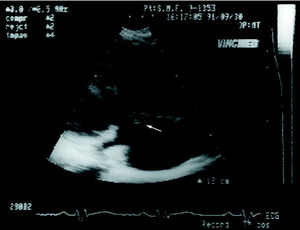

Varón de 23 años de edad que perdió el conocimiento tras recibir en el tórax la coz de un caballo. Fue ingresado en el hospital de referencia y dado de alta a las 48 h con el diagnóstico de fractura esternal. Reingresó a la semana del alta por deterioro del estado general, objetivándose un soplo cardíaco y siendo derivado al servicio de cardiología de nuestro centro. Cuando ingresó, el paciente estaba normocoloreado, con buen estado general, ritmo sinusal con bloqueo de rama derecha avanzado y a la auscultación se observaba un soplo pansistólico en mesocardio y un soplo diastólico en foco aórtico con desdoblamiento del segundo ruido. Los ecocardiogramas transtorácico y transesofágico objetivaron una rotura del seno de Valsalva derecho con insuficiencia moderada, una pequeña comunicación interventricular en el septo membranoso y una rotura de cuerdas tendinosas (fig. 1) de la válvula tricúspide con prolapso del velo posterior e insuficiencia tricuspídea moderada. También se observaba sobrecarga volumétrica biventricular con signos de hiperaflujo pulmonar y fracción de eyección conservada. Tras el diagnóstico se decidió intervención quirúrgica.

Fig. 1. Ecocardiograma bidimensional en el caso 1. Proyección paraesternal longitudinal de entrada en ventrículo derecho en la que se observa (flecha blanca) una cuerda tendinosa protruyendo en sístole en la aurícula derecha.

Durante la operación se observó, en la zona tricuspídea, la rotura de una cuerda tendinosa de la valva posterior y una desinserción de 4 mm de la valva anterior respecto del anillo; respecto a la zona aórtica, el seno aórtico derecho presentaba un desgarro de 3 mm y por debajo del mismo se objetivó una perforación puntiforme del septo membranoso. La corrección quirúrgica consistió en la reimplantación de la cuerda tendinosa al velo posterior y la sutura del velo anterior al anillo tricuspídeo, completándose la plastia con un anillo de Puig-Massana. Tras realizar una aortotomía se suturaron los desgarros en el velo aórtico y en el septo membranoso. La evolución postoperatoria fue correcta y en un control ecocardiográfico al alta se apreció una insuficiencia tricuspídea mínima y una insuficiencia aórtica ligera. Con el tiempo se produjo un deterioro funcional del paciente, con disnea de esfuerzo, y en controles ecocardiográficos posteriores se observó un incremento progresivo de la insuficiencia aórtica, por lo que fue reintervenido, dos años más tarde, procediéndose a la implantación de una prótesis mecánica aórtica. Cinco años después el paciente se encuentra asintomático en ritmo sinusal, la prótesis aórtica es normofuncionante y la plastia tricuspídea competente.

Caso 2

Varón de 31 años de edad sin antecedentes de interés salvo tabaquismo activo, que presentó traumatismo torácico a los 16 años de edad. Permaneció asintomático los siguientes trece años. En una revisión rutinaria a los 29 años de edad se le detectó un soplo cardíaco, por lo que se le realizó un ecocardiograma que objetivó una insuficiencia tricuspídea severa por rotura de la valva posterior. Existía ya una importante dilatación de cavidades derechas (ventrículo derecho de 64 mm de diámetro telediastólico) y de venas cavas. Las cavidades izquierdas eran normales. Un año después inició fatiga progresiva, hepatalgia, edemas maleolares y crisis de fibrilación auricular paroxística. Por todo ello se decidió no diferir más la intervención quirúrgica. En el control previo a la operación el paciente se encontraba en fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha y presentaba una gran cardiomegalia a expensas de cavidades derechas y un soplo pansistólico en mesocardio.

Tras la auriculotomía derecha se observó un anillo tricuspídeo dilatado y un prolapso de la valva anterior por rotura de sus cuerdas tendinosas. Se procedió a realizar una plicatura de la comisura entre las valvas anterior y septal y una anuloplastia con anillo de Puig-Massana.

La evolución postoperatoria fue correcta salvo por la presencia de arritmias auriculares, que precisaron tratamiento. Fue dado de alta al quinto día postoperatorio en ritmo sinusal con bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y bloqueo de rama derecha. A los 2 años de la intervención el paciente persistía asintomático, en ritmo sinusal, con una anuloplastia tricuspídea competente y una significativa reducción de cavidades derechas (ventrículo derecho de 33 mm).

Caso 3

Varón de 14 años de edad sin antecedentes de interés, que a la edad de 5 años sufrió un politraumatismo con fractura de fémur y húmero y perforación duodenal al desprenderse sobre él un termo de 120 kg. Al año se le realizó una revisión en la que se detectó un soplo cardíaco, por lo que fue remitido para estudio al hospital de referencia. Inicialmente se le diagnosticó, mediante ecocardiograma, un drenaje venoso anómalo parcial con shunt izquierda-derecha y dilatación de cavidades derechas, recomendándole intervención quirúrgica electiva. Con 8 años llegó a nuestro servicio para nueva valoración. A la exploración el paciente estaba normocoloreado, con un soplo sistólico 3/6 tricuspídeo, un soplo sistólico 2-3/6 en bases y un segundo ruido desdoblado en espiración. No presentaba signos de fallo ventricular derecho y en el electrocardiograma se observaba un ritmo sinusal a 80 lat/min, PR de 0,14 mm, QRS + 100° con signos de crecimiento de cavidades derechas. En la radiografía de tórax se apreciaba una cardiomegalia 2-3/4 a expensas de cavidades derechas. En el ecocardiograma se observó una insuficiencia tricuspídea y no se pudo objetivar un drenaje venoso anómalo. Dado que el paciente se encontraba asintomático, se decidió diferir la intervención quirúrgica. En los controles siguientes se apreció una progresiva dilatación de las cavidades derechas por lo que, a los 14 años de edad, se decidió la intervención quirúrgica. Antes de la operación se observaron, por ecocardiograma, unas cavidades derechas muy dilatadas que desplazaban a las izquierdas, gran dilatación del anillo tricuspídeo e insuficiencia tricuspídea severa con dos focos regurgitantes. La contractilidad global estaba conservada.

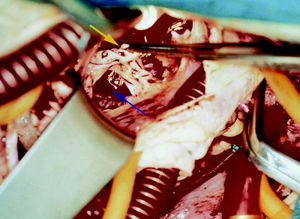

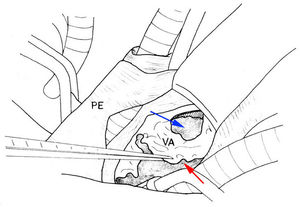

Durante la intervención, y tras abrir la aurícula derecha, se observó una gran dilatación del anillo tricuspídeo (4,5 cm) con desinserción de tres cuartas partes del velo anterior con respecto del anillo (figs. 2 y 3). Se procedió a la reinserción del velo al anillo con Prolene de 4:0 y anuloplastia tricuspídea en X 3. Salió de circulación extracorpórea sin problemas. El ecocardiograma inmediato a la salida a la unidad de cuidados intensivos demostró una insuficiencia tricuspídea mínima con un gradiente transtricuspídeo de 1,7 mmHg. En un control ecocardiográfico realizado a las 6 semanas de la intervención se observaba un gradiente transtricuspídeo medio de 2 mmHg, una insuficiencia tricuspídea ligera y una contractilidad conservada biventricular. En la radiografía de tórax se apreciaba una sensible reducción las cavidades derechas (fig. 4).

Fig. 2. Aspecto de la válvula tricúspide en el caso 3. La flecha naranja indica el velo anterior de la válvula tricúspide. La flecha azul indica la solución de continuidad entre el velo anterior y el anillo tricuspídeo.

Fig. 3. Dibujo explicativo de la figura 2 en el que, con las mismas flechas, se observa igualmente el velo anterior de la válvula tricúspide desinsertado del anillo. PE: pared externa de la aurícula derecha. VA: velo anterior tricuspídeo.

Fig. 4. Superior: radiografía previa a la intervención del caso 3. Inferior: radiografía a las 6 semanas de la intervención en la que se aprecia una evidente disminución de la cardiomegalia.

DISCUSIÓN

La mayoría de los casos de insuficiencia tricuspídea postraumática descritos son secundarios a accidentes de circulación. En la fase aguda priman la severidad de las lesiones craneales, torácicas o abdominales, dificultando el diagnóstico de la lesión cardíaca. En la fase crónica, el diagnóstico también es difícil porque los síntomas suelen ser leves e inconstantes, pudiendo retrasarse la intervención durante muchos años 4.

Con el desarrollo de la ecocardiografía bidimensional y Doppler, en las dos últimas décadas se ha descrito cada vez con más frecuencia este tipo de afectación tricuspídea. De hecho, en los dos últimos años se han descrito al menos 18 casos.

La fisiopatología habitual de la lesión consiste en una deceleración brusca en el contexto de un aumento de las presiones en las cavidades derechas (Valsalva y compresión del tórax). Lo más frecuente es una rotura de cuerdas tendinosas 4 seguida de una rotura del papilar anterior 5 y del desgarro o desinserción de una valva, sobre todo la anterior 6. Asociadas a la rotura tricuspídea se observan con frecuencia otras lesiones cardíacas: rotura del pericardio 7, repermeabilización del foramen oval 8,9, fístulas coronarias 10, rotura del septo membranoso 11 y rotura de los velos aórticos 4. Estas dos últimas lesiones coexistían en el caso 1.

El diagnóstico es precoz cuando lo es el fallo ventricular derecho o se desarrolla un soplo de regurgitación tricuspídea evidente. En los demás casos, el diagnóstico se puede retrasar durante años hasta que se desarrollan síntomas u otras anomalías cardíacas, como cardiomegalia o bloqueo de rama derecha. En la exploración física lo más común es encontrar signos de congestión venosa. En caso de reapertura del foramen oval puede aparecer cianosis. Sólo la rotura del músculo papilar anterior da lugar a una clínica precoz. Si no se trata, la evolución natural es hacia la dilatación del anillo tricuspídeo, fallo ventricular derecho y fibrilación auricular.

Con frecuencia, la indicación quirúrgica ha sido el fallo ventricular derecho, y la cirugía, la sustitución valvular tricuspídea 4. En la serie de Van Son et al se constató la atrofia y contracción de los velos y del aparato subvalvular tricuspídeos en los pacientes en los que más se había diferido la cirugía. Por ello, en ocho de los trece casos, seis de los cuales se encontraban ya en fibrilación auricular en el momento de la intervención, fue necesaria la sustitución valvular. Esto es debido a que los cambios estructurales de la válvula y del aparato subvalvular hacen más difícil la reparación.

En nuestros tres pacientes fue posible la realización de plastias tricuspídeas a pesar de que en dos de ellos se difirió la cirugía. En la actualidad, los tres pacientes están asintomáticos, mantienen el ritmo sinusal y no precisan descoagulación por su patología tricuspídea.

No obstante, creemos que el diagnóstico precoz aumenta las posibilidades de una reparación valvular y que ambos son fundamentales para mejorar a largo plazo el pronóstico de esta patología al conservar la función y geometría del ventrículo derecho y evitar las complicaciones inherentes a las prótesis valvulares.

Las lesiones valvulares postraumáticas son difíciles de diagnosticar, ya que se producen en el contexto del enfermo politraumatizado en el que la gravedad de otras lesiones más evidentes dificulta el diagnóstico de las cardíacas.

Aunque las lesiones cardíacas se producen habitualmente por heridas penetrantes, en el caso de la válvula tricúspide, la mayoría de los casos descritos se han presentado tras traumatismos cerrados del tórax 1. En traumatismos torácicos, la válvula más frecuentemente afectada es la aórtica, seguida de la mitral y tricúspide 2.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Varón de 23 años de edad que perdió el conocimiento tras recibir en el tórax la coz de un caballo. Fue ingresado en el hospital de referencia y dado de alta a las 48 h con el diagnóstico de fractura esternal. Reingresó a la semana del alta por deterioro del estado general, objetivándose un soplo cardíaco y siendo derivado al servicio de cardiología de nuestro centro. Cuando ingresó, el paciente estaba normocoloreado, con buen estado general, ritmo sinusal con bloqueo de rama derecha avanzado y a la auscultación se observaba un soplo pansistólico en mesocardio y un soplo diastólico en foco aórtico con desdoblamiento del segundo ruido. Los ecocardiogramas transtorácico y transesofágico objetivaron una rotura del seno de Valsalva derecho con insuficiencia moderada, una pequeña comunicación interventricular en el septo membranoso y una rotura de cuerdas tendinosas (fig. 1) de la válvula tricúspide con prolapso del velo posterior e insuficiencia tricuspídea moderada. También se observaba sobrecarga volumétrica biventricular con signos de hiperaflujo pulmonar y fracción de eyección conservada. Tras el diagnóstico se decidió intervención quirúrgica.

Fig. 1. Ecocardiograma bidimensional en el caso 1. Proyección paraesternal longitudinal de entrada en ventrículo derecho en la que se observa (flecha blanca) una cuerda tendinosa protruyendo en sístole en la aurícula derecha.

Durante la operación se observó, en la zona tricuspídea, la rotura de una cuerda tendinosa de la valva posterior y una desinserción de 4 mm de la valva anterior respecto del anillo; respecto a la zona aórtica, el seno aórtico derecho presentaba un desgarro de 3 mm y por debajo del mismo se objetivó una perforación puntiforme del septo membranoso. La corrección quirúrgica consistió en la reimplantación de la cuerda tendinosa al velo posterior y la sutura del velo anterior al anillo tricuspídeo, completándose la plastia con un anillo de Puig-Massana. Tras realizar una aortotomía se suturaron los desgarros en el velo aórtico y en el septo membranoso. La evolución postoperatoria fue correcta y en un control ecocardiográfico al alta se apreció una insuficiencia tricuspídea mínima y una insuficiencia aórtica ligera. Con el tiempo se produjo un deterioro funcional del paciente, con disnea de esfuerzo, y en controles ecocardiográficos posteriores se observó un incremento progresivo de la insuficiencia aórtica, por lo que fue reintervenido, dos años más tarde, procediéndose a la implantación de una prótesis mecánica aórtica. Cinco años después el paciente se encuentra asintomático en ritmo sinusal, la prótesis aórtica es normofuncionante y la plastia tricuspídea competente.

Caso 2

Varón de 31 años de edad sin antecedentes de interés salvo tabaquismo activo, que presentó traumatismo torácico a los 16 años de edad. Permaneció asintomático los siguientes trece años. En una revisión rutinaria a los 29 años de edad se le detectó un soplo cardíaco, por lo que se le realizó un ecocardiograma que objetivó una insuficiencia tricuspídea severa por rotura de la valva posterior. Existía ya una importante dilatación de cavidades derechas (ventrículo derecho de 64 mm de diámetro telediastólico) y de venas cavas. Las cavidades izquierdas eran normales. Un año después inició fatiga progresiva, hepatalgia, edemas maleolares y crisis de fibrilación auricular paroxística. Por todo ello se decidió no diferir más la intervención quirúrgica. En el control previo a la operación el paciente se encontraba en fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha y presentaba una gran cardiomegalia a expensas de cavidades derechas y un soplo pansistólico en mesocardio.

Tras la auriculotomía derecha se observó un anillo tricuspídeo dilatado y un prolapso de la valva anterior por rotura de sus cuerdas tendinosas. Se procedió a realizar una plicatura de la comisura entre las valvas anterior y septal y una anuloplastia con anillo de Puig-Massana.

La evolución postoperatoria fue correcta salvo por la presencia de arritmias auriculares, que precisaron tratamiento. Fue dado de alta al quinto día postoperatorio en ritmo sinusal con bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y bloqueo de rama derecha. A los 2 años de la intervención el paciente persistía asintomático, en ritmo sinusal, con una anuloplastia tricuspídea competente y una significativa reducción de cavidades derechas (ventrículo derecho de 33 mm).

Caso 3

Varón de 14 años de edad sin antecedentes de interés, que a la edad de 5 años sufrió un politraumatismo con fractura de fémur y húmero y perforación duodenal al desprenderse sobre él un termo de 120 kg. Al año se le realizó una revisión en la que se detectó un soplo cardíaco, por lo que fue remitido para estudio al hospital de referencia. Inicialmente se le diagnosticó, mediante ecocardiograma, un drenaje venoso anómalo parcial con shunt izquierda-derecha y dilatación de cavidades derechas, recomendándole intervención quirúrgica electiva. Con 8 años llegó a nuestro servicio para nueva valoración. A la exploración el paciente estaba normocoloreado, con un soplo sistólico 3/6 tricuspídeo, un soplo sistólico 2-3/6 en bases y un segundo ruido desdoblado en espiración. No presentaba signos de fallo ventricular derecho y en el electrocardiograma se observaba un ritmo sinusal a 80 lat/min, PR de 0,14 mm, QRS + 100° con signos de crecimiento de cavidades derechas. En la radiografía de tórax se apreciaba una cardiomegalia 2-3/4 a expensas de cavidades derechas. En el ecocardiograma se observó una insuficiencia tricuspídea y no se pudo objetivar un drenaje venoso anómalo. Dado que el paciente se encontraba asintomático, se decidió diferir la intervención quirúrgica. En los controles siguientes se apreció una progresiva dilatación de las cavidades derechas por lo que, a los 14 años de edad, se decidió la intervención quirúrgica. Antes de la operación se observaron, por ecocardiograma, unas cavidades derechas muy dilatadas que desplazaban a las izquierdas, gran dilatación del anillo tricuspídeo e insuficiencia tricuspídea severa con dos focos regurgitantes. La contractilidad global estaba conservada.

Durante la intervención, y tras abrir la aurícula derecha, se observó una gran dilatación del anillo tricuspídeo (4,5 cm) con desinserción de tres cuartas partes del velo anterior con respecto del anillo (figs. 2 y 3). Se procedió a la reinserción del velo al anillo con Prolene de 4:0 y anuloplastia tricuspídea en X 3. Salió de circulación extracorpórea sin problemas. El ecocardiograma inmediato a la salida a la unidad de cuidados intensivos demostró una insuficiencia tricuspídea mínima con un gradiente transtricuspídeo de 1,7 mmHg. En un control ecocardiográfico realizado a las 6 semanas de la intervención se observaba un gradiente transtricuspídeo medio de 2 mmHg, una insuficiencia tricuspídea ligera y una contractilidad conservada biventricular. En la radiografía de tórax se apreciaba una sensible reducción las cavidades derechas (fig. 4).

Fig. 2. Aspecto de la válvula tricúspide en el caso 3. La flecha naranja indica el velo anterior de la válvula tricúspide. La flecha azul indica la solución de continuidad entre el velo anterior y el anillo tricuspídeo.

Fig. 3. Dibujo explicativo de la figura 2 en el que, con las mismas flechas, se observa igualmente el velo anterior de la válvula tricúspide desinsertado del anillo. PE: pared externa de la aurícula derecha. VA: velo anterior tricuspídeo.

Fig. 4. Superior: radiografía previa a la intervención del caso 3. Inferior: radiografía a las 6 semanas de la intervención en la que se aprecia una evidente disminución de la cardiomegalia.

DISCUSIÓN

La mayoría de los casos de insuficiencia tricuspídea postraumática descritos son secundarios a accidentes de circulación. En la fase aguda priman la severidad de las lesiones craneales, torácicas o abdominales, dificultando el diagnóstico de la lesión cardíaca. En la fase crónica, el diagnóstico también es difícil porque los síntomas suelen ser leves e inconstantes, pudiendo retrasarse la intervención durante muchos años 4.

Con el desarrollo de la ecocardiografía bidimensional y Doppler, en las dos últimas décadas se ha descrito cada vez con más frecuencia este tipo de afectación tricuspídea. De hecho, en los dos últimos años se han descrito al menos 18 casos.

La fisiopatología habitual de la lesión consiste en una deceleración brusca en el contexto de un aumento de las presiones en las cavidades derechas (Valsalva y compresión del tórax). Lo más frecuente es una rotura de cuerdas tendinosas 4 seguida de una rotura del papilar anterior 5 y del desgarro o desinserción de una valva, sobre todo la anterior 6. Asociadas a la rotura tricuspídea se observan con frecuencia otras lesiones cardíacas: rotura del pericardio 7, repermeabilización del foramen oval 8,9, fístulas coronarias 10, rotura del septo membranoso 11 y rotura de los velos aórticos 4. Estas dos últimas lesiones coexistían en el caso 1.

El diagnóstico es precoz cuando lo es el fallo ventricular derecho o se desarrolla un soplo de regurgitación tricuspídea evidente. En los demás casos, el diagnóstico se puede retrasar durante años hasta que se desarrollan síntomas u otras anomalías cardíacas, como cardiomegalia o bloqueo de rama derecha. En la exploración física lo más común es encontrar signos de congestión venosa. En caso de reapertura del foramen oval puede aparecer cianosis. Sólo la rotura del músculo papilar anterior da lugar a una clínica precoz. Si no se trata, la evolución natural es hacia la dilatación del anillo tricuspídeo, fallo ventricular derecho y fibrilación auricular.

Con frecuencia, la indicación quirúrgica ha sido el fallo ventricular derecho, y la cirugía, la sustitución valvular tricuspídea 4. En la serie de Van Son et al se constató la atrofia y contracción de los velos y del aparato subvalvular tricuspídeos en los pacientes en los que más se había diferido la cirugía. Por ello, en ocho de los trece casos, seis de los cuales se encontraban ya en fibrilación auricular en el momento de la intervención, fue necesaria la sustitución valvular. Esto es debido a que los cambios estructurales de la válvula y del aparato subvalvular hacen más difícil la reparación.

En nuestros tres pacientes fue posible la realización de plastias tricuspídeas a pesar de que en dos de ellos se difirió la cirugía. En la actualidad, los tres pacientes están asintomáticos, mantienen el ritmo sinusal y no precisan descoagulación por su patología tricuspídea.

No obstante, creemos que el diagnóstico precoz aumenta las posibilidades de una reparación valvular y que ambos son fundamentales para mejorar a largo plazo el pronóstico de esta patología al conservar la función y geometría del ventrículo derecho y evitar las complicaciones inherentes a las prótesis valvulares.

Bibliografía

[1]

Chronic tricuspid insufficiency due to trauma. En: Hurst JW, editor. The Heart: Update III. Nueva York: McGraw-Hill, 1980; 43-51.

[2]

Traumatic tricuspid valve injury: Leaflet resuspension repair. Ann Thorac Surg 1996; 61: 721-722.

[3]

Correction of functional tricuspid insufficiency by means of a limited posterior crossed suture annuloplasty. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 115: 1378-1381.

[4]

Traumatic tricuspid valve insufficiency. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 108: 893-898.

[5]

Rotura traumática de la válvula tricúspide. Tratamiento quirúrgico conservador. Rev Esp Cardiol 1992; 45: 64-66.

[6]

Traumatic tricuspid insufficiency, an underdiagnosed disease. Chest 1987; 92: 429-432.

[7]

Traumatic tricuspid valve rupture with luxation of the heart. Ann Thorac Surg 1995; 59: 1524-1527.

[8]

Rupture of the atrial septum and tricuspid valve after blunt chest trauma. Ann Thorac Surg 1997; 64: 240-242.

[9]

Traumatic tricuspid regurgitation with cianosis: diagnosis by transesophageal ecocardiography. Ann Thorac Surg 1996; 61: 992-993.

[10]

Coronary artery-right ventricular fistula and organic tricuspid regurgitation due to blunt chest trauma. Am J Cardiol 1984; 54: 697-699.

[11]

Traumatic rupture of the interventricular septum and tricuspid valve: case report. J Trauma 1991; 31: 134-136.