Full English text available from: www.revespcardiol.org/en

EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARDesde el punto de vista epidemiológico, han aparecido nuevos datos del registro EUROASPIRE IV1, que recoge en 24 países a 16.426 pacientes menores de 80 años que ingresaron por un síndrome coronario agudo (SCA) o se sometieron a intervención coronaria, quirúrgica o percutánea, con un seguimiento de al menos 6 meses.

Los resultados fueron llamativamente negativos pues, pese a tratarse de prevención secundaria, en la que el seguimiento y el tratamiento de los factores de riesgo deben ser más intensivos, el 48,6% de los fumadores seguían fumando, el 37,6% continuaba obeso (índice de masa corporal ≥ 30), el 42,7% tenía una presión arterial ≥ 140/90 mmHg, el 26,8% eran diabéticos, el 80,5% presentaba cifras de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad ≥ 70 mg/dl y se remitía a menos de la mitad de los pacientes a un programa de rehabilitación cardiaca.

En cuanto a prevención cardiovascular, el estudio más relevante durante 2015 quizá fuera el IMPROVE-IT2, que incluyó a 18.144 pacientes tras SCA, a los que se aleatorizó a simvastatina 40 mg o simvastatina 40 mg más ezetimiba 10 mg. Los pacientes debían tener un ingreso por SCA menos de 10 días antes de su aleatorización, ser mayores de 50 años y una de las siguientes: nueva alteración del segmento ST, troponinas positivas, diabetes mellitus infarto previo, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular o cirugía de revascularización de más de 3 años. El seguimiento medio fue de 57 meses.

El objetivo principal compuesto por muerte cardiovascular, infarto no mortal, angina inestable y revascularización coronaria se redujo un 2,0% absoluto. En el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) de 2015 se presentaron diferentes subanálisis que han demostrado que el tratamiento con ezetimiba no aumenta el riesgo de diabetes mellitus o cáncer en el seguimiento, e incluso podría tener un beneficio añadido en pacientes diabéticos. Así, se demuestra que cifras de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad más bajas (incluso<50 mg/dl) conllevan menos eventos cardiovasculares.

En relación con la familia de nuevos hipolipemiantes inhibidores de PCSK-9, en el estudio ODYSSEY LONG TERM3 el alirocumab obtuvo una disminución significativa en colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad en la semana 24 de tratamiento (–62%; p<0,001). En un análisis post-hoc, la tasa de eventos cardiovasculares fue menor en el grupo de alirocumab (el 1,7 frente al 3,3%; p=0,02). Estos buenos resultados se han confirmado incluso en comparación con la combinación de dosis máxima de estatinas+ezetimiba y en hipercolesterolemia familiar heterocigota4,5.

En la diabetes mellitus, el estudio TECOS6 incluyó a 14.671 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida, y mostró que añadir sitagliptina a la terapia hipoglucemiante estándar no produjo mayor número de eventos cardiovasculares (muerte cardiovascular, infarto o ictus no mortal, hospitalización por angina inestable) en el seguimiento medio de 3 años (el 11,4 con sitagliptina frente al 11,6% con placebo). En el congreso de la ESC se presentó un subanálisis preestablecido que concluyó que no aumenta la tasa de ingresos por insuficiencia cardiaca (el 7,4 frente al 7,0%). En la misma línea, la lixisenatida (estudio ELIXA7) no aumentó el número de eventos cardiovasculares.

BIOMARCADORES Y TÉCNICAS DIAGNÓSTICASEn cuanto a biomarcadores en cardiopatía isquémica, hay que resaltar dos aportaciones. En primer lugar, nuevos datos sobre su utilidad, pero también la dificultad que entraña el uso generalizado de la determinación de troponinas a los pacientes en urgencias. El problema se establece cuando se detectan troponinas elevadas y los datos de la historia clínica permiten un diagnóstico alternativo al de infarto. Este aspecto y las importantes repercusiones en el pronóstico de los pacientes con troponina elevada que no son catalogados de SCA se discuten en el artículo de Bardají et al8, que presenta una serie consecutiva de 1.032 pacientes atendidos en urgencias y con un seguimiento de 1 año.

En segundo lugar, hay nuevos biomarcadores que podrían ser de utilidad para pacientes con infarto. El coactivador 1-alfa del receptor activado gamma del proliferador de peroxisoma (PGC-1α) es un regulador metabólico que se induce durante la isquemia y previene el remodelado cardiaco en animales. En humanos, se ha demostrado que el grado de expresión basal de este coactivador y una respuesta atenuada del sistema tras un infarto agudo de miocardio (IAM), se asocian con más miocardio salvado y predicen menos remodelado ventricular9.

En técnicas de imagen en cardiopatía isquémica, son de resaltar las nuevas aportaciones del estudio SCOT-HEART10, con 9.847 pacientes con dolor torácico indicativo de angina de pecho. Se los aleatorizó a una evaluación estándar de sospecha de cardiopatía isquémica frente a estudio con la adición de una tomografía computarizada (TC) de coronarias. El uso de la TC hizo que se modificaran las exploraciones diagnósticas programadas (el 15 frente al 1%; p<0,0001) y los tratamientos (el 23 frente al 5%; p<0,0001), pero no cambió la intensidad de los síntomas a las 6 semanas o las posteriores rehospitalizaciones por dolor torácico. Después de transcurridos 1,7 años, el empleo de TC coronaria se asoció a una reducción del 38% en IAM mortales y no mortales, pero este resultado no alcanzó la significación estadística. Otro estudio parecido es el PROMISE11, en el que se aleatorizó a 10.003 pacientes con dolor torácico a una estrategia de pruebas diagnósticas iniciales anatómicas con TC de coronarias o una estrategia de pruebas funcionales (electrocardiograma de esfuerzo, pruebas de estrés con gammagrafía o ecocardiografía de estrés). La estrategia basada en el empleo inicial de la TC, en comparación con las pruebas funcionales, no mejoró los resultados clínicos en una mediana de seguimiento de 2 años. Estos dos estudios pueden complementarse con una aportación que ha realizado el grupo del Hospital Clínic de Barcelona12. En pacientes con dolor torácico agudo, troponinas normales y electrocardiograma normal, se evaluó la utilidad de una TC coronaria en comparación con un ecocardiograma de estrés. Con ambas técnicas se demostró una sensibilidad muy buena y una especificidad aceptable, aunque no se comparó el impacto en evitar eventos clínicos relevantes con estrategias más simples como la ergometría convencional. Finalmente, la resonancia magnética cardiaca de estrés se ha mostrado como una técnica de utilidad para la determinación del pronóstico en pacientes con función ventricular reducida13, ya que en un modelo de regresión multivariable solamente el defecto de perfusión predijo eventos clínicos.

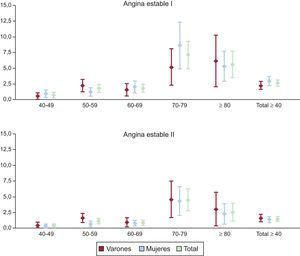

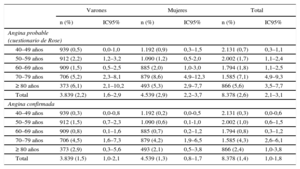

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA ESTABLERecientemente se ha publicado el estudio OFRECE14, uno de cuyos objetivos es estimar la prevalencia de angina de esfuerzo en la población española de edad ≥ 40 años. Se estudió una muestra representativa de 8.400 personas y se observó que en España la prevalencia de angina estable es baja (angina segura según el cuestionario de Rose, el 2,6%; angina confirmada, el 1,4%) (tabla), pero aumenta con la edad, de modo que entre los 70 y los 80 años la prevalencia llega a ser del 7,1% (figura). Esta cifra es inferior a las estimaciones previas realizadas hace más de 15 años en España y a los datos europeos considerados globalmente y, por lo tanto, acorde con la menor mortalidad cardiovascular observada en España y en otros países del área mediterránea. El 4,9% de la población española tiene historia de cardiopatía isquémica aguda que se ha transformado en crónica14. Esto permite calcular que en España habría en torno a 1.100.000 pacientes con enfermedad coronaria crónica, aunque solo en el 24% sería clínica; el resto, más de 850.000, requerirían asistencia sanitaria centrada en la prevención secundaria.

Prevalencia de angina estable (angina probable según el cuestionario de Rose y angina confirmada) por sexo y grupos de edad*

| Varones | Mujeres | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| n (%) | IC95% | n (%) | IC95% | n (%) | IC95% | |

| Angina probable (cuestionario de Rose) | ||||||

| 40–49 años | 939 (0,5) | 0,0-1,0 | 1.192 (0,9) | 0,3–1,5 | 2.131 (0,7) | 0,3–1,1 |

| 50–59 años | 912 (2,2) | 1,2–3,2 | 1.090 (1,2) | 0,5-2,0 | 2.002 (1,7) | 1,1–2,4 |

| 60–69 años | 909 (1,5) | 0,5–2,5 | 885 (2,0) | 1,0-3,0 | 1.794 (1,8) | 1,1–2,5 |

| 70–79 años | 706 (5,2) | 2,3–8,1 | 879 (8,6) | 4,9–12,3 | 1.585 (7,1) | 4,9–9,3 |

| ≥ 80 años | 373 (6,1) | 2,1–10,2 | 493 (5,3) | 2,9–7,7 | 866 (5,6) | 3,5–7,7 |

| Total | 3.839 (2,2) | 1,6–2,9 | 4.539 (2,9) | 2,2–3,7 | 8.378 (2,6) | 2,1–3,1 |

| Angina confirmada | ||||||

| 40–49 años | 939 (0,3) | 0,0-0,8 | 1.192 (0,2) | 0,0-0,5 | 2.131 (0,3) | 0,0-0,6 |

| 50–59 años | 912 (1,5) | 0,7–2,3 | 1.090 (0,6) | 0,1-1,0 | 2.002 (1,0) | 0,6–1,5 |

| 60–69 años | 909 (0,8) | 0,1–1,6 | 885 (0,7) | 0,2–1,2 | 1.794 (0,8) | 0,3–1,2 |

| 70–79 años | 706 (4,5) | 1,6–7,3 | 879 (4,2) | 1,9–6,5 | 1.585 (4,3) | 2,6–6,1 |

| ≥ 80 años | 373 (2,9) | 0,3–5,6 | 493 (2,1) | 0,5–3,8 | 866 (2,4) | 1,0-3,8 |

| Total | 3.839 (1,5) | 1,0-2,1 | 4.539 (1,3) | 0,8–1,7 | 8.378 (1,4) | 1,0-1,8 |

IC95%, intervalo de confianza del 95%.

Prevalencia de angina probable según el cuestionario de Rose (angina estable I) y de angina confirmada (angina estable II) por sexo y grupos de edad. Estudio OFRECE. Reproducido con permiso de Alonso et al14.

En los tres grandes congresos celebrados en el último año, se han publicado varios ensayos clínicos sobre la duración del tratamiento antiagregante plaquetario doble (TAPD) para pacientes con coronariopatía. Los estudios que aportan la principal información a este respecto son tres. El primero fue el DAPT15, un ensayo clínico en casi 10.000 pacientes a los que se había implantado stents (la mayoría recubiertos y solo el 26% con antecedentes de SCA) y que habían superado el primer año con TAPD sin problemas. El TAPD se realizó con clopidogrel (65%) o prasugrel (35%). En el seguimiento desde el primer año hasta los 30 meses tras el stent, en el grupo asignado a TAPD fueron menos las incidencias de trombosis del stent (el 0,4 frente al 1,4%) y eventos cardiovasculares adversos mayores (infarto de miocardio, ictus o muerte, el 4,3 frente al 5,9%), eso sí, a expensas de un aumento de la complicaciones hemorrágicas moderadas o graves (el 2,5 frente al 1,6%). Sin embargo, el hallazgo de un ligero aumento significativo de la mortalidad (sobre todo de la mortalidad por cáncer) ensombreció la estrategia (en su presentación se calificó el hallazgo de significado incierto). En el estudio PEGASUS-TIMI 5416, se aleatorizó a más de 21.000 pacientes con historia de infarto 1-3 años antes de la inclusión a ácido acetilsalicílico (AAS) o AAS y ticagrelor (90 o 60 mg) dos veces al día. Los asignados a TAPD presentaban a los 3 años menor incidencia de eventos adversos mayores (muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus), con una disminución en términos absolutos del 1,2%, y menores tasas de infartos de miocardio y mortalidad cardiaca. En este estudio no se observó incremento en la mortalidad total, al revés que en el estudio DAPT. Como era de esperar, el riesgo de hemorragias mayores se incrementó, aunque no la tasa de hemorragias intracraneales y mortales. Para finalizar, se presentó en el congreso de la ESC de 2015 el estudio francés OPTIDUAL17, con 1.398 pacientes con coronariopatía crónica o SCA a los que se había implantado un stent y llevaban 1 año de tratamiento con AAS y clopidogrel. Se aleatorizó a esos pacientes a continuar con la TAPD o solo con AAS. No hubo diferencias en el objetivo principal (mortalidad cardiaca, eventos isquémicos y hemorragias mayores), aunque sí una tendencia a que los eventos isquémicos en el grupo asignado a TAPD fueran menores. En función de los datos presentados este año, parece razonable pensar que el TAPD en pacientes con enfermedad coronaria crónica disminuye los eventos isquémicos a expensas de un aumento de hemorragias mayores, y que es necesario mejorar las herramientas disponibles para estratificar a los pacientes e identificar al paciente apropiado, que sería aquel con mayor riesgo trombótico y menor riesgo de hemorragia.

Los datos de seguimiento de todos los estudios en pacientes con coronariopatía crónica siguen mostrando un excelente pronóstico. Incluso los pacientes de más riesgo, como los del estudio PEGASUS16 que tenían antecedentes de infarto, muestran una mortalidad cardiovascular de solo el 2,9% y una tasa de infarto del 4,45% a los 3 años. A los 3,5 años, los pacientes del estudio OPTIDUAL17 presentaban una tasa de muerte, ictus o infarto de miocardio del 6,4% de los asignados a AAS solo y el 4,2% de los tratados con TAPD.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO STSe ha publicado el primer ensayo clínico sobre aspiración manual de trombo seguida de intervencionismo coronario percutáneo (ICP) en pacientes con IAM sin elevación del segmento ST18. Incluyó a 440 pacientes, en los que se cuantificó por cardiorresonancia la obstrucción microvascular como objetivo primario. El tamaño del infarto y el grado de reperfusión fueron objetivos secundarios. La trombectomía coadyuvante a ICP no fue mejor que la ICP aislada.

Se confirmó en pacientes de la vida real la seguridad de la ICP en centros sin cirugía cardiaca19. La mortalidad y la tasa de IAM a 1 año fueron similares en 6.900 pacientes sometidos a ICP en centros sin cirugía comparados con otros 17.487 tratados en centros con cirugía. No obstante, la necesidad de nueva revascularización fue mayor en centros sin cirugía cardiaca (hazard ratio [HR] = 1,21; intervalo de confianza del 95% [IC95%], 1,03-1,42).

En un subanálisis del estudio ACCOAST20 que incluyó a pacientes con IAM sin elevación del segmento ST sometidos a ICP, se comparó la eficacia y la seguridad de prasugrel (n=1.394) frente a placebo (n=1.376). La proporción de muerte cardiovascular, IAM, ictus, revascularización urgente o uso de rescate de un inhibidor de la glucoproteína IIb/IIIa fue similar en ambos grupos. Se registraron más hemorragias entre los pretratados con prasugrel (el 4,2 frente al 1,4%; p<0,001).

Por primera vez se dispone de datos sobre el fondaparinux fuera de ensayos clínicos. En un registro de 40.616 pacientes con IAM sin elevación del segmento ST21, se comparó la tasa de hemorragia grave y la mortalidad hospitalaria con fondaparinux (n=14.791; 36,4%) frente a heparina de bajo peso molecular. Se comparó también la incidencia, a 30 y 180 días, de muerte, IAM, ictus y hemorragia grave. Hubo menos hemorragia grave intrahospitalaria con fondaparinux (odds ratio [OR] ajustada=0,54; IC95%, 0,42-0,70), así como menor mortalidad (OR ajustada=0,75; IC95%, 0,63-0,89). Estas diferencias se mantenían a los 180 días. No hubo diferencias en la tasa de IAM o ictus a los 30 y a los 180 días.

La adherencia a las guías en el SCA sin elevación del segmento ST se acompañó de menor mortalidad hospitalaria y complicaciones hemorrágicas en los centros participantes en el estudio CRUSADE22.

Se desconoce el momento óptimo para la cirugía de revascularización coronaria en el IAM sin elevación del segmento ST. En un estudio con 758 pacientes, la cirugía realizada en las primeras 24 h mostró similar mortalidad hospitalaria y a los 5 años que la cirugía después de 72 h, a pesar del peor perfil de riesgo de los primeros23. Demorar la cirugía entre 24 y 72 h se asoció a peores resultados.

En un metanálisis de 10 recientes ensayos clínicos24 con 32.287 pacientes tratados con ICP y stent farmacoactivo, una pauta estándar de 12 meses de TAPD mostró iguales complicaciones isquémicas, pero menos hemorragias (OR=0,58; IC95%, 0,36-0,92), que el TAPD>12 meses. En pacientes con bajo riesgo hemorrágico pero alto riesgo isquémico, el TAPD redujo los reinfartos (OR=0,53; IC95%, 0,42-0,66) y las trombosis del stent (OR=0,33; IC95%, 0,21-0,51), a expensas de más riesgo de hemorragia (OR=1,62; IC95%, 1,26-2,09). Hubo más mortalidad total (OR=1,30; IC95%, 1,02-1,66) en la pauta de TAPD>12 meses. Sin embargo, otro metanálisis de 14 ensayos clínicos y 69.644 pacientes mostró resultados neutros en la mortalidad con TAPD>12 meses25.

En el estudio ISAR-SAFE26, se aleatorizó a 614 pacientes (el 31,2% con SCA sin elevación del segmento ST) tratados con AAS y anticoagulacion oral a un tratamiento adicional con clopidogrel durante 6 semanas o 6 meses. La pauta prolongada no fue superior con respecto al objetivo combinado de muerte, IAM, trombosis de stent, ictus o hemorragia mayor.

El estudio MATRIX27 asignó aleatoriamente a acceso radial o femoral a 8.404 pacientes con SCA sometidos a coronariografía e ICP. Se comparó el objetivo coprimario de muerte, IAM o ictus y los eventos clínicos adversos netos, definidos como eventos cardiovasculares adversos o hemorragia mayor según la clasificación del Bleeding Academic Research Consortium no relacionado con cirugía coronaria. El acceso radial redujo significativamente los eventos clínicos adversos netos a través de una reducción de las hemorragias mayores y la mortalidad total.

En un análisis exploratorio no aleatorizado del estudio MATRIX28 se comparó, en 2.987 pacientes con SCA sometidos a ICP, la perfusión de bivalirudina durante la ICP frente a la perfusión durante y después de la ICP. Ambas estrategias mostraron similar eficacia, pero hubo más hemorragias con la perfusión prolongada (el 1,0 frente al 1,8%; p=0,03).

Se han publicado las nuevas guías sobre el SCA sin elevación del segmento ST tanto del American College of Cardiology/American Heart Association como de la ESC.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO STLa necesidad de desarrollar sistemas regionales de asistencia para mejorar los tiempos de reperfusión en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) sigue siendo uno de los principales objetivos. En este contexto, se publicaron los resultados finales del estudio STEMI-ACCELERATOR29: tras optimizar los sistemas de asistencia en 16 regiones de Estados Unidos y evaluar a 3.538 pacientes con SCACEST, se objetivó que la colaboración de los servicios de emergencias y los equipos de cardiología y hemodinámica mejoró la supervivencia y los tiempos de respuesta.

En cuanto al tratamiento farmacológico, la mayoría de los estudios presentados este año no han demostrado beneficios clínicos. Así, el estudio AVOID30 analizó el efecto de la administración de oxígeno durante un SCACEST. De 638 pacientes aleatorizados, se incluyó a 441 en el análisis de eventos, incluido el tamaño de infarto medido por biomarcadores de necrosis y resonancia. En el grupo tratado con oxigenoterapia, se produjo un mayor incremento de creatincinasa, pero no de troponina. Curiosamente, las tasas de reinfarto y arritmias ventriculares en el grupo con oxigenoterapia fue significativamente mayor que en el no tratado con oxígeno. Además, a los 6 meses, el tamaño del infarto medido por resonancia magnética también era significativamente mayor en el grupo con oxigenoterapia. El estudio ALBATROSS31 evaluó la adición precoz de un inhibidor de aldosterona en 1.622 pacientes con un SCA sin insuficiencia cardiaca. El objetivo primario del estudio fue un combinado de muerte súbita, arritmias ventriculares malignas, implante de desfibrilador o empeoramiento de insuficiencia cardiaca a los 6 meses, y no se observaron diferencias entre ambos grupos de estudio. En un análisis por subgrupos de los pacientes con SCACEST, el tratamiento con inhibidores de aldosterona redujo la mortalidad.

En el campo de la isquemia-reperfusión, EMBRACE-STEMI32 evaluó la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de Bendavia, un péptido de administración intravenosa dirigido a las mitocondrias. Tras incluir a 118 pacientes con SCACEST (58 aleatorizados a Bendavia y 60 a placebo), los investigadores no objetivaron diferencias en el tamaño del infarto. Recientemente se ha publicado el estudio CIRCUS33, en el que la ciclosporina no logró disminuir el daño por reperfusión. El estudio, que incluyó a 970 pacientes con un SCACEST anterior tratados con angioplastia primaria en las primeras 12 h, no mostró ningún beneficio de ciclosporina intravenosa en cuanto a la disminución de eventos cardiovasculares (muerte, insuficiencia cardiaca, rehospitalización o remodelado ventricular izquierdo)33.

Respecto a revascularización coronaria y stents, hay que destacar el estudio ABSORB II34 presentado en el congreso de la ESC de 2015, que mostró la no inferioridad del dispositivo bioabsorbible comparado con el stent XIENCE.

Por último, hay que destacar dos estudios preclínicos españoles: el primero analizó el patrón de isquemia-reperfusión en cerdos a los que se provocaba un SCACEST35. Mediante resonancia magnética, observaron que el patrón de isquemia-reperfusión no es estable como se creía, sino que sigue un patrón «bimodal», con una primera onda secundaria a la reperfusión y una segunda que parece deberse a procesos de curación del miocardio. El otro, el estudio ECCLIPSE36, evaluó en voluntarios sanos el efecto del AAS oral frente a la administración intravenosa de acetilsalicilato de lisina, junto con dosis de carga de prasugrel en ambos grupos del estudio, en la inhibición plaquetaria. El acetilsalicilato de lisina consiguió una antiagregación plaquetaria mayor y más potente, con menos variabilidad intraindividual e interindividual. Si estos datos se confirman en pacientes isquémicos, habría potencial beneficio para pacientes con un SCACEST.

SHOCK CARDIOGÉNICOEste año se han publicado los resultados del estudio CardShock37, un registro prospectivo multicéntrico internacional en el cual se incluyó a todos los pacientes con shock cardiogénico de cualquier causa atendidos en nueve hospitales terciarios. En aproximadamente 1 de cada 5, el shock cardiogénico fue no secundario a SCA. La mortalidad hospitalaria fue del 37%, menor que en otras series. Esta diferencia se debió esencialmente a la menor mortalidad de los pacientes con shock cardiogénico no secundario a SCA (shock cardiogénico secundario a SCA, 40%; shock cardiogénico de otra causa, 24%). Esto indica que existen profundas diferencias en el pronóstico del shock cardiogénico según su etiología. Otra interesante aportación del estudio es la escala de riesgo CardShock que, con variables clínicas y bioquímicas fácilmente obtenibles al ingreso del paciente, permitió estratificar el riesgo de muerte a corto plazo y podría facilitar la toma de decisiones en estos pacientes.

Desde la publicación del estudio IABP-SHOCK II en 201238, el uso del balón de contrapulsación intraaórtico en pacientes con shock cardiogénico secundario a infarto ha disminuido notablemente en la mayoría de los países. Sus resultados han sido refrendados por un reciente metanálisis de 12 ensayos aleatorizados, en el cual el uso de balón de contrapulsación intraórtico no se asoció a reducción de la mortalidad39. En un reciente análisis del National Data Cardiovascular Registry que abarca el periodo de 2009 a 2013, se observó un progresivo descenso en su utilización del 0,3% por trimestre40. Paralelamente se ha asistido a un incremento significativo en la utilización de otros dispositivos de asistencia circulatoria41. Sin embargo, hay una notable incertidumbre respecto a si los dispositivos de asistencia circulatoria tienen una eficacia superior en resultados clínicos relevantes como mortalidad y prevención del fallo multiorgánico. Recientemente, en un análisis por índice de propensión, el tratamiento con dispositivos de asistencia circulatoria se asoció a mayor mortalidad que con balón de contrapulsación intraaórtico (OR=1,23; IC95%, 1,06-1,43; p=0,007)41.

Sin duda el dispositivo de asistencia circulatoria más prometedor parece ser el ECMO (membrana de oxigenación extracorpórea). Los resultados de un análisis de una cohorte internacional de 3.846 pacientes tratados con ECMO mostraron una esperanzadora supervivencia al alta hospitalaria (42%). Al mismo tiempo se identificaron los principales factores previos al implante asociados a la supervivencia hospitalaria y se elaboró y validó la puntuación pronóstica SAVE42.

ATENCIÓN A LA PARADA CARDIACA E HIPOTERMIAEn referencia a la atención durante la parada cardiaca, dos ensayos aleatorizados han comparado el masaje cardiaco manual y el mecánico con el sistema LUCAS43,44. Ambos concluyeron que el sistema de compresiones torácicas mecánicamente asistidas no es superior que las compresiones manuales para mejorar la supervivencia. En este sentido, otro trabajo ha demostrado, mediante autopsias de sujetos con parada cardiaca no recuperada, mayor incidencia de lesiones y fracturas costales con el dispositivo LUCAS45.

Un interesante trabajo, realizado en Francia con 1.134 pacientes que habían experimentado parada cardiaca, ha cuestionado el uso de adrenalina durante la reanimación cardiopulmonar46, pues podría empeorar el pronóstico durante el síndrome posparada cardiaca al empeorar la función miocárdica, aumentar los requerimientos de oxígeno y producir disfunción microvascular. El objetivo primario fue la supervivencia con un estado neurológico aceptable medido por la escala Cerebral Performance Category de grados 1-2. Tras ajustar por las variables de confusión (tiempo total de reanimación, hipotermia o revascularización coronaria), el uso de adrenalina se asoció de manera dependiente de la dosis a peor pronóstico neurológico. Se debe tomar estos resultados como generadores de hipótesis.

En cuanto a la valoración neurológica de pacientes que permanecen en coma y reciben hipotermia terapéutica, un grupo español ha diseñado un modelo predictivo de daño neurológico grave (Cerebral Performance Category de grados 3-5 o muerte durante la hipotermia) en una muestra de 100 pacientes a los que se trató con hipotermia47. Tres variables (edad, lactato inicial y mioclonías al ingreso) se asociaron a peor pronóstico neurológico. En esta misma línea, el papel del electroencefalograma continuo como método de valoración neurológica se ha estudiado en un trabajo realizado en 83 pacientes sometidos hipotermia48. Tres patrones se asociaron a peor pronóstico: los paroxismos-supresión, el patrón isoeléctrico y el de ondas de bajo voltaje (< 10 μV), sobre todo si persisten más allá de las 24 h de la parada cardiaca.

A raíz del ensayo TTM (Targeted Temperature Management), sigue la controversia sobre la hipotermia terapéutica. En este sentido, distintos autores han escrito artículos de opinión. En uno de ellos se señalan muchas de las limitaciones del ensayo TTM49 y se destaca un posible sesgo de selección, el largo tiempo entre la parada cardiaca y el inicio de la hipotermia (> 4 h), el largo tiempo hasta alcanzar la temperatura objetivo en el grupo de 33°C, un tiempo acelerado de recalentamiento y un peor perfil de riesgo de los pacientes asignados al grupo de 33°C. Así, un trabajo español presentado en el pasado congreso de la ESC comunica que los pacientes enfriados a temperaturas objetivo más bajas podrían tener una recuperación neurológica más tardía, por lo que la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico debería retrasarse más de 5 días50. A la luz de la evidencia, quizá mantener una normotermia estricta podría ser suficiente para algunos pacientes, como los de mayor riesgo de efectos secundarios derivados de la hipotermia, pero actualmente no se dispone de ningún método que permita seleccionar la temperatura objetivo; el ensayo FROST-I (NCT02035839)51, actualmente en marcha, pretende aportar información sobre ello.

CUIDADOS CRÍTICOS CARDIOLÓGICOS GENERALESFrat et al52 han publicado un estudio abierto multicéntrico sobre insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica. Se aleatorizó a los pacientes a oxígeno estándar, oxígeno a alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Aunque no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos en la tasa de intubación (el 38% alto flujo; el 47% oxígeno estándar y el 50% ventilación mecánica no invasiva), el grupo de oxígeno de alto flujo requirió menos días de ventilación mecánica invasiva y presentó una reducción de la mortalidad a 90 días (oxígeno estándar comparado con alto flujo, HR=2,01; IC95%, 1,01-3,99; ventilación mecánica no invasiva frente a alto flujo de oxígeno, HR=2,5; IC95%, 1,31-4,78). Otro ensayo en 830 pacientes analizó el oxígeno de alto flujo comparado con ventilación mecánica no invasiva intermitente en el posoperatorio de cirugía cardiotorácica. A pesar de la complejidad que condiciona su diseño de no inferioridad, el oxígeno de alto flujo no se mostró inferior a la ventilación mecánica no invasiva53.

Destacan dos estudios sobre nutrición en pacientes críticos. El ensayo clínico PermiT54 analizó en 894 pacientes el impacto de una reducción de la ingesta calórica enteral (un 40-60% de los requerimientos calóricos calculados) en la mortalidad a 90 días, comparada con una ingesta plena (70-100%) durante los primeros 14 días manteniendo una ingesta proteica similar. No hubo diferencias en mortalidad ni en la incidencia de complicaciones. El estudio CALORIES55 analizó la vía de administración de la nutrición en 2.388 pacientes críticos aleatorizados a vía parenteral o a enteral; el inicio debía ser en las primeras 36 h y mantenerse durante 5 días. El objetivo primario fue la mortalidad a 30 días. No se observaron diferencias en mortalidad entre ambas vías de administración, ni tampoco en la tasa de infecciones complicadas o la mortalidad a 90 días. La nutrición parenteral se mostró superior solo en la reducción de hipoglucemias y vómitos.

En un registro poblacional de 16.524 pacientes ingresados en urgencias por insuficiencia cardiaca aguda, se realizó un análisis del riesgo de muerte a los 30 días y nuevo diagnóstico de diabetes mellitus y complicaciones en la hospitalización en función de la glucosa plasmática al ingreso. El valor de glucosa de referencia fue de 3,9-6,1 mmol/l. Es importante destacar que no hay un punto de corte único para pacientes diabéticos y no diabéticos ni tampoco para las diferentes complicaciones. En pacientes no diabéticos, las glucemias>6,1 mmol/l ya se asociaron a mayor mortalidad tanto de causa cardiovascular como por cualquier causa, en tanto que en pacientes diabéticos los valores iniciales>11,1 mmol/l incrementaron la mortalidad por cualquier causa. En cambio, el valor de glucemia que marcó mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardiaca u otras causas cardiovasculares fue el mismo (> 9,4 mmol/l) tanto para los diabéticos conocidos como para los no diabéticos56.

CONFLICTO DE INTERESESNinguno.