Palabras clave

En 1969, McCully describió el caso de un niño con homocistinuria (error congénito en metabolismo de cobalamina) que demostraba lesiones arteriales similares a las observadas en pacientes de mayor edad con cardiopatía isquémica. A diferencia de los adultos, las placas arterioscleróticas del niño no contenían depósitos de lípidos1-3. Lesiones arterioscleróticas similares a las observadas en el niño con homocistinuria fueron comunicadas en otro paciente que padecía de deficiencia en la enzima de sintasa de β-cistationina. Ya que la hiperhomocistinuria era el único hallazgo común en estos dos niños, McCully sugirió que la enfermedad arterioesclerótica era el resultado de una alta concentración total de homocisteína plasmática (tHcys).

En años recientes, la correlación entre tHcys y arteriosclerosis ha sido estudiada con un creciente interés por la comunidad médica4-7. El aumento de tHcys ha sido asociado con enfermedades arteriales prematuras8-11. Un estudio reciente de Boushey et al demostró a través de un metaanálisis que los valores elevados de tHcys constituyen un factor de riesgo independiente para cardiopatía isquémica, que no está relacionado con hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, ni con hábito de fumar12. Estos investigadores estimaron que el riesgo de padecer cardiopatía isquémica en la población (10%) puede atribuirse a elevaciones de tHcys12. Con cada elevación de 5 μmol/l en los valores de tHcys, el riesgo de cardiopatía isquémica aumenta en un 60% en los varones y en un 80% en las mujeres, lo que equivale a un aumento de riesgo por colesterol sérico de 20 mg/dl (0,5 mmol/l). El estudio Hordaland encontró que aumentos de tHcys estaban asociados con componentes principales de perfiles de riesgos cardiovasculares, como: género masculino, vejez, hábito de fumar, hipertensión, valores elevados de colesterol y falta de ejercicio13. Sin embargo, no todos los estudios son consistentes con la relación de tHcys moderadas y el riesgo relativo de cardiopatía isquémica. Un análisis reciente de los datos del Physician's Health Study reveló un riesgo relativo mayor (RR = 1,3) para tHcys elevadas, que desapareció luego de ajustar para otras variables14,15. Christen et al revisaron recientemente todos los estudios clínicos relacionados con tHcys y las enfermedades cardiovasculares16. Concluyeron que los resultados de estudios prospectivos no predicen la asociación de la alta concentración de tHcys en pacientes con cardiopatía isquémica16. En España, los estudios de cardiopatía isquémica se han enfocado más hacia la teoría del aumento en colesterol17,18, y no hay estudios sobre los valores de tHcys en esta población. En las poblaciones caucásicas europeas y norteamericanas se ha trabajado mucho con tHCys; sin embargo, no existen estudios que correlacionen tHcys y cardiopatía en la población hispana.

En Puerto Rico se ha comprobado que, a pesar de que las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte, existe en la población una incidencia menor de estas enfermedades que en los EE.UU.19-21. Además, la severidad de la enfermedad es menos agresiva en Puerto Rico, ya que se observa una menor incidencia de taquicardia ventricular y muerte súbita22. Recientemente, Altieri et al sugirieron que una posible explicación para este efecto podría ser que la población puertorriqueña tiene una razón de LDL/HDL más baja que la anglosajona23. De hecho, los puertorriqueños presentan una razón de LDL/HDL un 16% menor que los norteamericanos que participaron en el estudio de Framingham23. Sin embargo, otro factor que puede contribuir a una incidencia menor de enfermedades coronarias en Puerto Rico podría ser los valores bajos de tHcys en la población puertorriqueña. El propósito de este estudio fue determinar si en efecto tHcys se correlaciona con la cardiopatía isquémica en una muestra de la población puertorriqueña. Los resultados sugieren que la concentración de tHcys no predice fiablemente la gravedad de las lesiones de cardiopatía isquémica en la población puertorriqueña.

PACIENTES Y MÉTODO

Se evaluó a 70 pacientes hospitalizados en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (División de la Universidad de Puerto Rico) con un diagnóstico preliminar de enfermedad coronaria. Se refiere como diagnóstico preliminar de enfermedad coronaria, ya que 10 pacientes tenían sus coronarias normales y no presentaban ninguna forma de cardiopatía isquémica. Estos pacientes fueron seleccionados aleatoriamente entre los admitidos en dicho centro, y se dividieron en 4 categorías progresivas según sus angiografías coronarias, valoradas independientemente por dos cardiólogos. Todos los pacientes autorizaron su participación en el estudio mediante la firma de las formas de consentimiento informado. Se registró la información relacionada con la edad, género, hábito de fumar, diabetes, hipertensión arterial y examen físico. Tras ayunar durante la noche, se obtuvieron 2 ml de sangre por la mañana que se colocaron en hielo inmediatamente. Todas las muestras se centrifugaron dentro de las primeras 2 h de la toma de la muestra, y el plasma se guardó a una temperatura de -80 °C hasta el análisis para tHcys. Cualquier muestra con evidencia de hemólisis fue descartada del estudio.

Método analítico

La determinación de concentraciones totales de homocisteína plasmática se llevó a cabo usando el método HPLC descrito anteriormente24. Se incubaron 100 μl de plasma con ditiotreitol seguido de la adición de 1,0 M HClO4 y centrifugación durante 2 min. El sobrenadante fue neutralizado con bicarbonato y TrisoHCl (pH, 8,0). Se procedió entonces a reaccionar químicamente la muestra con 100 mmol/l de monobromobimano en la oscuridad y a temperatura ambiente. Se detuvo la reacción con HClO4 y se analizó la muestra. El tiempo de retención de Hcys fue de 6,5 min, con un límite de cuantificación de 1,3 μmol/l. Los coeficientes de variación intradía e interdía fueron menores de 2 y 10%, respectivamente.

Análisis estadístico

Se utilizó Stata® (Stata Corporation, TX) para el análisis estadístico. Se utilizó la prueba Shapiro-Wilks para medir la distribución normal de las variables. Las tHcys no se distribuyeron normalmente y se transformó la variable utilizando el logaritmo en base 10 (log10). Aun con la transformación, la variable continuó con una distribución no normal. Por tanto, los análisis realizados fueron no paramétricos, como la prueba de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Se llevaron a cabo comparaciones de tHcys entre los subgrupos bajo estudio definidos por género, diabetes, hipertensión arterial, hábito de fumar y oclusión arterial. Se realizaron análisis de regresión logística univariada y multivariada para estudiar la relación entre las distintas variables y la presencia de oclusión coronaria. Se aplicó el test de la χ2 y la prueba exacta de Fisher para comparar las frecuencias de los grupos, cuando fuese apropiado. Valores de p menores de 0,05 fueron considerados estadísticamente significativos.

RESULTADOS

En la tabla 1 se exponen las características clínicas de los pacientes agrupados entre aquellos que tenían coronarias normales (n = 10) y los demás que tenían algún grado de oclusión (n = 60). La edad promedio para toda la población fue 61 años, con diferencias estadísticas entre los pacientes con o sin oclusión arteriocoronaria con el análisis de la prueba de la t de Student (61 frente a 52 años; p = 0,004). La distribución de los pacientes por género, hipertensión arterial y hábito de fumar fue similar en ambos grupos. La única distribución estadísticamente significativa diferente fue entre los pacientes diabéticos, donde la mayoría estaba agrupada en el grupo con oclusión arterial (p = 0,015). La distribución de pacientes de acuerdo con los resultados del angiograma fue: sin oclusión, 10 pacientes; leve, 17 pacientes; moderado, 12 pacientes y severo, 31 pacientes.

En la tabla 2 se expone la distribución de tHcys agrupadas por edad, género, hábito de fumar, diabetes e hipertensión arterial. El valor promedio para la población fue 10,6 ± 5,1 μmol/l. Para los pacientes mayores de 50 años el valor promedio de tHcys fue de 10,9 ± 5,3 μmol/l, mientras que para los menores de 50 años el valor fue menor (9,6 ± 3,9 μmol/l), aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,55). Los valores de tHcys fueron un 19% más bajos en las mujeres que en los varones (11,7 ± 5,6 μmol/l), aunque esta diferencia no logró alcanzar una diferencia estadística significativa (p = 0,07). La distribución de tHcys en los pacientes diabéticos (10,1 ± 3,9 μmol/l) comparada con los no diabéticos (11,2 ± 5,9 μmol/l) fue similar, aun cuando la mayoría de los pacientes diabéticos tenían mayores oclusiones arteriales. Tampoco se observaron diferencias en los valores de tHcys para los otros subgrupos: fumadores frente a no fumadores (12,2 ± 7,9 frente a 10,1 ± 3,6 μmol/l; p = 0,60); hipertensos frente a normotensos (11,3 ± 5,6 frente a 9,2 ± 3,3 μmol/l; p = 0,13); oclusión frente a normal (10,6 ± 5,3 frente a 11,1 ± 3,4 μmol/l; p = 0,43).

En la tabla 3 se exponen los modelos univariado y multivariado para los diferentes parámetros que pueden acelerar la oclusión de las arterias. Al hacer el análisis para determinar si existían interacciones entre las diferentes variables no se encontró ninguna interacción (p = 0,21). El valor de tHcys no tiene ninguna correlación o efecto en nuestra población, ya que en ambos modelos la razón de posibilidad (odds ratio, OR) no fue significativo (OR = 1,02, univariado; OR = 1,04, multivariado). Las únicas variables que fueron significativas en los modelos univariados fueron edad (OR = 9,75; IC del 95%, 2,24-42,31) y diabetes (OR = 10,28; IC del 95%, 1,22-4,66). Sin embargo, en el modelo multivariado la edad fue la única variable que continuó siendo significativa (OR = 6,59; IC del 95%, 1,21-35,70), aunque el valor fue menor que en el modelo univariado. Aunque el OR para diabetes en el modelo multivariado continuó siendo sustancial (OR = 6,45), sus IC del 95% cruzaron el umbral de 1,0 (IC del 95%, 0,70-59,11) haciéndolo no significativo.

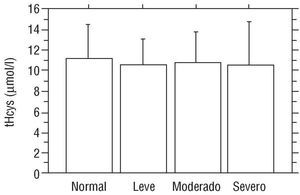

En la figura 1 se observa la distribución de tHcys para la situación de la oclusión arterial. La distribución revela que los pacientes sin oclusión tenían los valores más altos de tHcys (11,2 μmol/l), seguidos de los pacientes con oclusión moderada (10,9 μmol/l) y, finalmente, los pacientes con oclusión severa y leve (10,5 μmol/l, ambos grupos). La prueba Kruskal-Wallis no demostró diferencias estadísticas en los diferentes grupos de pacientes (0,45).

Fig. 1. Distribución de las concentraciones totales de Hcys en 70 pacientes puertorriqueños con una alegada enfermedad coronaria dividida por oclusión arterial. La distribuciones de los grupos fueron como siguen: normal = 11,2 ± 3,3 μmol/l; leve = 10,5 ± 2,4 μmol/l; moderado = 10,9 ± 2,9 μmol/l; severo = 10,5 ± 4,3 μmol/l. No hubo una diferencia estadística entre los grupos (Kruskal-Wallis, p = 0,45).

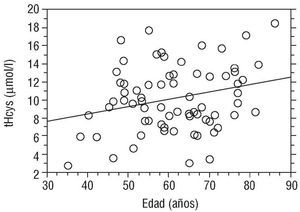

La figura 2 expone el diagrama de regresión para la relación entre tHcys y la edad. Aunque el valor p para la curva de regresión fue estadísticamente significativo (p = 0,03), el coeficiente de determinación (r2) fue de sólo 0,067. De este modo, hay una tendencia presente, aunque no muy fuerte, en nuestra población a un aumento de tHcys con la edad.

Fig. 2. Distribución de las concentraciones totales de Hcys frente a la edad. La ecuación que describe el rango completo es y = 0,082 x + 5,142 con un coeficiente de determinación (r2) de 0,067 (p = 0,03).

DISCUSIÓN

Éste es el primer estudio que evalúa la posible relación entre las tHcys y la incidencia de enfermedades coronarias en la población puertorriqueña. Los resultados de tHcys cuando se comparan por las diferentes características demográficas y clínicas no revelan ninguna tendencia o asociación con género, diabetes, hábito de fumar e hipertensión arterial. El género femenino tiende a tener valores de tHcys menores que en los varones en nuestra población, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Esta tendencia ha sido comunicada en otros estudios en las poblaciones norteamericanas y europeas6,13,25,26.

En la población diabética no encontramos diferencias en títulos de tHcys cuando se comparan con los pacientes no diabéticos; aunque en el modelo univariado los pacientes diabéticos tienen un posibilidad de oclusión arterial de 10,28 veces mayor que los no diabéticos. Sin embargo, cuando se ajusta por la variable de edad, la posibilidad disminuye a 6,45 veces y ésta deja de ser estadísticamente significativa. Por otro lado, tener más de 50 años no tiene ningún efecto en las tHcys, pero sí en la posibilidad de tener oclusión arterial. En el modelo univariado, la posibilidad de los pacientes mayores de 50 años de tener oclusión arterial es 9,75 veces más elevada que en los pacientes menores de 50 años. Al ajustar este resultado en el modelo multivariado, la posibilidad disminuye a 6,59 veces, pero a diferencia de diabetes la diferencia todavía continúa siendo estadísticamente significativa.

Obtuvimos resultados inesperados al agrupar a los participantes de acuerdo con el grado de oclusión arterial. Anticipábamos encontrar tHcys más elevadas en estos pacientes con enfermedad arteriosclerótica. Sin embargo, las tHcys fueron elevadas en pacientes sin oclusión y con oclusión moderada, mientras que los pacientes con oclusión leve y severa tenían los valores más bajos de tHcys. Este resultado fue aún más sorprendente, ya que los pacientes que no tenían oclusión eran mucho más jóvenes que los otros pacientes de los subgrupos. En este estudio también demostramos que las tHcys aumentan con la edad, aunque la tendencia no es fuerte. Cabe también señalar que éste es uno de los pocos estudios donde se ha hecho una comparación directa con angiografía y los valores séricos de homocisteína. En el estudio de Donner et al, donde también hacen medidas angiográficas, tampoco encontraron una correlación entre tHcys y oclusión arterial25. Una posibilidad por la cual nosotros no hayamos observado diferencias entre los distintos grupos pudo haber sido por el reducido número de pacientes que tuvimos en la población sin oclusión arterial (n = 10). Utilizando los promedios de amb os grupos, necesitaríamos 1.245 pacientes por grupo (2.490 total) para hallar una diferencia estadística de 0,05 con un poder del 80%. Además, sabemos que el mejor diseño a utilizar debería ser un estudio de cohorte prospectivo con un grupo control para obtener realmente el riesgo relativo para la población. Sin embargo, hasta que no tengamos métodos no invasivos que no sean costosos para medir la oclusión arterial en los pacientes normales, este tipo de estudio no será viable. Otra posibilidad a explorar sería entender el efecto de las fases agudas de cardiopatía isquémica en los valores de tHcys, ya que se ha demostrado que las concentraciones de colesterol disminuyen durante estas fases.

Los resultados obtenidos en este estudio comparan favorablemente con poblaciones normales estudiadas alrededor del mundo. Para hacer esta comparación ajustamos los datos obtenidos en nuestro estudio por edad y consideramos todos los valores juntos (con y sin oclusión arterial), ya que no se demostró correlación entre tHcys y oclusión arterial. Nuestro promedio aritmético fue similar al informado en la población noruega (10,6 frente a 11,0 μmol/l, respectivamente)6,13. Además, nuestro grupo no tuvo valores de tHcys diferentes con los comunicados en el estudio de Framingham cuando se hacen los ajustes por edad (11,2 frente a 11,8 μmol/l, respectivamente)26. Más aún, nuestros resultados compararon favorablemente con la población alemana, ya que no observamos diferencias sustanciales entre estos dos grupos (10,6 frente a 9,2 μmol/l, respectivamente)25. También aplican similaridades cuando se comparan las tHcys por género en los estudios antes mencionados. Los resultados presentados por nuestro grupo son similares a los comunicados en niños en los EE.UU., donde la población hispánica tiene tHcys equivalentes a la población caucásica27. Así, las diferencias observadas en la baja incidencia de cardiopatía isquémica en la población puertorriqueña al ser comparada con los EE.UU. deben ser atribuidas a otros factores que no sean los títulos moderados o elevados de tHcys. Resultados preliminares de nuestro grupo sugieren que la razón de glutatión/homocisteína podría ser un marcador importante para describir cardiopatía isquémica en lugar de de tHcys.

CONCLUSIÓN

Concluimos que, en la población puertorriqueña bajo estudio, de tHcys no es un factor predictivo confiable para cardiopatía isquémica. Este estudio respalda por exclusión el análisis hecho por Artieri et al sobre la importancia de factores como la razón LDL/HDL en la etiología de cardiopatía isquémica en la población puertorriqueña. Sin embargo, se requieren estudios adicionales con un número mayor de pacientes para evaluar otros factores que inciden en la génesis de cardiopatía isquémica, como la hipertensión arterial, la diabetes, el estrés, el consumo de hidratos de carbono, de grasa insaturada y de antioxidantes. Estos factores aisladamente o en combinación con menores valores de LDL/HDL podrían estar involucrados en una menor incidencia de cardiopatía isquémica en nuestra población.

Correspondencia: Dr. J.F. Rodríguez. Departamento de Bioquímica. Suite A-619. PO Box 365067. San Juan. Puerto Rico. 00936-5067. Correo electrónico: jrodriguez@rcm.upr.edu Recibido el 2 de noviembre de 2000. Aceptado para su publicación el 24 de mayo de 2001.