Palabras clave

INTRODUCCIÓN

La afección de las arterias epicárdicas por la presencia de estenosis y cambios en el tono vascular produce una disminución del flujo sanguíneo cuya magnitud depende directamente del grado de estenosis. De manera similar, la enfermedad microvascular también se acompaña de reducción del flujo sanguíneo y de una vasodilatación arteriolar compensadora. Tanto los vasos epicárdicos como la microcirculación están involucrados en la patogénesis de la enfermedad isquémica secundaria al proceso estenótico1. Desde el año 1997, nuestro grupo se ha centrado en 3 aspectos fundamentales de la enfermedad aterosclerótica: a) la identificación de los componentes de la placa aterotrombótica utilizando técnicas de resonancia magnética y tomografía computarizada; b) la identificación de los factores de riesgo que convierten una placa en vulnerable o de alto riesgo, y c) la aplicación de la resonancia magnética para el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Nos centraremos en este último aspecto que es el que se encuentra en fase de desarrollo y que tiene, en nuestra opinión, un gran potencial en el contexto de la cardiopatía isquémica y la enfermedad aterotrombótica.

FACTORES DE RIESGO Y DIANAS MOLECULARES

Un trabajo reciente publicado por un grupo japonés2 ha descrito la utilización de la resonancia magnética con la finalidad de encontrar parámetros morfométricos capaces de identificar factores de riesgo en pacientes en los que se analizó el perímetro de la aorta en distintas secciones y se les asignó una puntuación. Los autores del trabajo observaron una cierta correlación entre la puntuación obtenida por resonancia magnética y la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL), el fibrinógeno, la proteína C reactiva, la edad, la presión sistólica y el tabaquismo. Sin embargo, el hallazgo más importante de este estudio fue que la enfermedad aórtica era capaz de predecir con gran exactitud la presencia de enfermedad coronaria. Este concepto nos pareció muy interesante y ha sido utilizado por nuestro grupo de manera sistemática en pacientes que se encuentran en riesgo intermedio según la escala de Framingham. Utilizando un método de escaneo completo con resonancia magnética de todo el sistema arterial, es posible cuantificar el área media de la pared arterial y asignar una puntuación. El resultado de nuestro estudio ha sido sorprendente, ya que contrariamente a lo esperado, no hemos podido establecer una asociación clara entre la presencia de enfermedad coronaria y el grado de riesgo según la estratificación de Framingham (fig. 1A). Sí que se produjo, en cambio, una gran asociación entre la afección de la carótida y la aorta torácica y abdominal con la presencia de enfermedad coronaria (fig. 1B). Estas observaciones ya apuntan a que la tecnología de escaneo por resonancia magnética nos puede dar información relevante sobre los factores de riesgo. No obstante, hay que tener presente que no todo fenómeno trombótico se debe a la rotura de una placa y que existen otros factores que pueden desempeñar un papel crítico, como la hipercoagulabilidad de la sangre. Es bien conocido que no todo fumador desarrolla una cardiopatía isquémica y que, por el contrario, muchos pacientes relativamente jóvenes, sin factores de riesgo bien establecidos, desarrollan la enfermedad. Existe, por lo tanto, un amplio espectro de casos en los que el estudio de nuevos factores de riesgo con técnicas de imagen puede ayudar a establecer con certeza cuál será el desarrollo fisiopatológico de la enfermedad.

Fig. 1. A: ausencia de asociación entre la estratificación del riesgo según la clasificación de Framingham y la presencia de enfermedad arterial coronaria. B: existe una clara asociación entre el área de la pared de la aorta, medida por resonancia magnética nuclear, y la presencia de enfermedad arterial coronaria. (Tomada de Mani et al. Comparison of magnetic resonance imaging based atherosclerotic plaque index in patients with and without coronary artery disease. Presentado en la 13 Reunión Científica de la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina, 2005.)

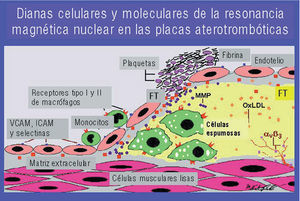

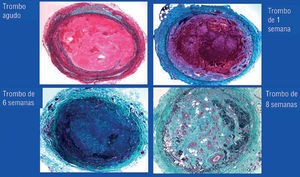

La resonancia magnética nos permite no sólo cuantificar el grado de afección arterial, sino también caracterizar dianas celulares y moleculares en la placa aterotrombótica. En estos momentos ya es posible identificar la presencia de grasa extracelular, grasa intracelular y trombo (fig. 2). Utilizando péptidos capaces de reconocer la LDL oxidada, la fibrina o los macrófagos, por ejemplo, y que están conjugados con hierro o gadolinio, es posible obtener imágenes de marcaje experimental después de inyectarlos in vivo en la zona de la lesión. Tras la inyección, se produce una interacción a modo de antígeno-anticuerpo entre el péptido y su diana molecular, que puede ser visualizada de forma específica gracias al contraste que lleva unido. Esta tecnología permite señalizar diversas dianas celulares y moleculares a la vez, de tal manera que se puede identificar un tipo celular, como el macrófago, por ejemplo, por marcaje de receptores de su membrana, y ver al mismo tiempo cómo la lipoproteína de alta densidad (HDL) se dirige a la célula marcada. La gran ventaja de este abordaje, denominado resonancia magnética molecular, es que por primera vez es posible ver el proceso patogénico in vivo y conocer lo que se llama la «carga de la enfermedad», que es un parámetro que nos da una idea del grado global de afección arterial. Con esta misma técnica es posible cuantificar el volumen de un trombo utilizando anticuerpos que se dirijan contra la fibrina y que estén conjugados con una molécula de contraste3. Este procedimiento se ha utilizado con éxito en la arteria carótida del conejo. Además, el grado de marcaje con anticuerpos permite establecer la edad del trombo, puesto que en los trombos de evolución más larga la fibrina es reemplazada gradualmente por colágeno3 (fig. 3). Este aspecto es importante porque permite obtener información valiosa sobre el curso de la enfermedad.

Fig. 2. Esquema de la composición de una placa aterotrombótica con las posibles dianas moleculares (selectinas, metaloproteinasas, LDL oxidada) y dianas celulares (plaquetas, monocitos, células endoteliales) que pueden visualizarse mediante resonancia magnética nuclear utilizando péptidos y marcadores específicos. (Tomada de Lipinski et al. Nature Cardiov Med. 2004;1:1.) FT: factor tisular; ICAM: moléculas de adhesión intercelular; MMP: metaloproteinasas de la matriz; oxLDL: lipoproteína de baja densidad oxidada; VCAM: moléculas de adhesión celular vascular.

Fig. 3. La composición molecular de un trombo permite establecer su edad; los trombos agudos están constituidos mayoritariamente por fibrina que, poco a poco, va siendo reemplazada por colágeno, como se muestra en esta imagen, donde se aprecia la evolución de un trombo hasta las 8 semanas. (Tomada de Sirol et al3.)

LA TECNOLOGÍA DE IMAGEN EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

El siguiente aspecto que nos gustaría tratar es el potencial que tiene esta tecnología en el contexto de la enfermedad isquémica que, dependiendo de su severidad, se puede manifestar como hibernación o aturdimiento, o como necrosis. En estos momentos, la tecnología disponible permite establecer, por una parte, cuál es la reserva de flujo en situación de estrés, ya sea con el estudio de la perfusión con dipiridamol o adenosina (tal como se hace con talio), o la disminución de la contractilidad bajo estrés con dobutamina. Por otra parte, se puede estudiar la presencia de miocardio no viable (cicatriz) y la disfunción miocárdica asociada a este proceso, que se caracteriza por una ausencia de incremento de la contractilidad en respuesta a la dobutamina. Y, por último, la disfunción miocárdica sin pérdida de viabilidad (hibernación, aturdimiento) que, al contrario que la condición anterior, se caracteriza por una respuesta de aumento de la contractilidad tras la administración de dobutamina. Si repasamos los datos publicados hasta la fecha, podemos observar que la técnica de redistribución con talio es la que tiene mayor sensibilidad, aunque su especificidad es muy baja4. Lo contrario ocurre con el estudio de la función ventricular obtenido con ecocardiografía durante la administración de dobutamina, donde la especificidad es muy alta pero la sensibilidad es baja. La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica que se encuentra a medio camino en cuanto a sensibilidad y especificidad. La resonancia magnética tiene la ventaja de reunir una gran sensibilidad y una gran especificidad. Nuestro grupo está obteniendo datos que demuestran que la resonancia magnética permite evaluar la funcionalidad miocárdica cuantificando la perfusión del miocardio isquémico tras una prueba de estrés con adenosina, con una especificidad del 70% (en el mismo contexto, la especificidad con talio es del 55%).

Reserva de flujo

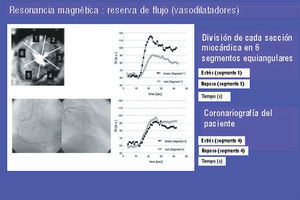

El uso de la resonancia magnética para cuantificar la perfusión miocárdica y la reserva de flujo tiene una ventaja incuestionable sobre las demás técnicas, que se basa en su gran resolución espacial. Esta tecnología nos permite ver el paso de contraste a través del miocardio en respuesta a un fármaco vasodilatador y establecer, así, la perfusión miocárdica general. Pero también nos permite analizar con gran resolución el paso de contraste en las distintas regiones o segmentos miocárdicos. Gracias a esto, es posible detectar deficiencias específicas en la reserva de flujo que pueden estar circunscritas a regiones muy concretas, como por ejemplo la pared inferoseptal. Así, por ejemplo, mediante una técnica de segmentación del miocardio en 6 regiones equiangulares por cada sección de corazón analizada, es posible detectar la reserva de flujo con mucha mayor sensibilidad que la que se obtiene a partir de la coronariografía (fig. 4)5. La determinación de la reserva de flujo en el miocardio por resonancia magnética tiene una gran precisión diagnóstica en pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria. Una de sus principales ventajas es que se trata de una técnica no invasiva.

Fig. 4. La cuantificación mediante resonancia magnética nuclear de la reserva de flujo en respuesta a vasodilatadores es mucho más sensible que cuando se utiliza la coronariografía del paciente. Con resonancia magnética se obtiene una excelente resolución espacial que permite discriminar distintas regiones o segmentos miocárdicos. (Tomada de Nagel et al5.)

Otra aplicación fundamental de la resonancia magnética es la posibilidad de medir el tiempo de tránsito del contraste que se ha inyectado en ausencia de sustancias vasodilatadoras. Este parámetro es muy importante en pacientes que han sido reperfundidos después de un infarto de miocardio, puesto que tiene un gran valor pronóstico6. Asimismo, la sensibilidad para analizar la contractilidad tras inyectar dobutamina es superior con resonancia magnética que con ecocardiografía y la especificidad es parecida o incluso mayor7,8.

Necrosis miocárdica

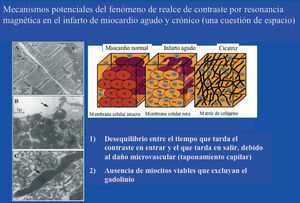

Además de permitir la cuantificación de la reserva de flujo y del estado de la microvasculatura mediante la perfusión y la contractilidad, la resonancia magnética puede detectar la presencia de miocardio no viable (cicatriz) y de disfunción miocárdica asociada a esta pérdida de viabilidad tisular. En esta segunda situación se produce el fenómeno denominado realce de contraste (del término inglés contrast hyperenhancement), que es un efecto producido por el hecho de que el miocardio no es viable. En estos casos, la inyección de dobutamina no produce un aumento detectable de la respuesta contráctil. La razón de este fenómeno de retención de contraste hay que buscarla en las características biológicas del miocardio necrosado. El tejido no viable del corazón está constituido por células con la membrana rota que inicialmente se encuentran edematosas; al cabo de los días el edema es sustituido paulatinamente por un gran componente intersticial (matriz de colágeno) que constituye el tejido cicatricial (fig. 5). El contraste no puede salir de este entramado y tampoco es excluido por las células viables como ocurriría en un corazón normal, ya que son inexistentes9,10. Esta evolución fisiopatológica de la lesión isquémica tiene una implicación diagnóstica, ya que con la resonancia magnética es posible discriminar si existe componente edematoso (en secuencias potenciadas en T2) o bien si se ha formado ya la matriz de colágeno. Además, la técnica también nos permite cuantificar la cantidad de tejido cicatrizado mediante las imágenes de realce de contraste y su evolución en el transcurso de los años.

Fig. 5. Las diferencias histológicas entre un miocardio sano y un miocardio que ha presentado una isquemia aguda explican el fenómeno de «realce de contraste» que se observa en las imágenes de tejido necrótico obtenidas por resonancia magnética. Cuando se produce una isquemia aguda, la membrana celular se rompe y el espacio que antes estaba ocupado por células firmemente interconectadas es sustituido por matriz extracelular de colágeno, que forma el tejido cicatricial. El contraste queda retenido en este entramado de colágeno y no puede ser excluido por las células, puesto que han perdido irreversiblemente su competencia metabólica. (Tomada de Kim et al9, Hillenbrand et al10 y Higgins CB, editor. Lippincot: Williams & Wilkins; 2002.)

Después de un infarto, el realce de contraste puede ser pequeño, y producirse rápidamente, y esta información tiene de por sí un gran valor pronóstico ya que nos está indicando que la microcirculación está permeable. Por el contrario, si el realce de contraste no se produce de forma inmediata (a los 2 o 3 min de haberse inyectado), esto significa que existe un grado muy importante de obstrucción de la microcirculación, lo que conlleva un pronóstico asociado mucho más pobre. Sabemos que la fracción de eyección que puede tener un paciente inmediatamente después de sufrir un infarto de miocardio puede ser muy distinta de la que tenga a las 3 semanas. La interpretación de la fracción de eyección en el momento del infarto y la capacidad de recuperación de la función miocárdica dependen en gran medida del estado de la microcirculación. Por ello, el uso de una tecnología que nos permita establecer el estado de la microcirculación puede ser de gran ayuda pronóstica al permitirnos conocer la evolución de la fracción de eyección y de la función miocárdica. Así, por ejemplo, se ha demostrado la existencia de una correlación inversa entre el fenómeno de obstrucción microvascular por resonancia magnética y la supervivencia libre de episodios cardiovasculares en pacientes reperfundidos después de un infarto agudo de miocardio (fig. 6)11,12. En esta misma dirección, también se ha establecido una relación directa entre el tamaño del infarto medido por resonancia magnética y la supervivencia libre de episodios cardiovasculares, considerando el tamaño de infarto como pequeño (< 18%), mediano (18-30%) o grande (> 30%). Estos estudios permiten concluir que el estado microvascular sigue siendo un marcador pronóstico importante incluso después del control del tamaño del infarto.

Fig. 6. Curvas de supervivencia en presencia o ausencia de obstrucción microvascular (gráfica de la izquierda) y su relación con el tamaño de infarto (gráfica de la derecha), según el diagnóstico obtenido por resonancia magnética nuclear a partir de las imágenes en las que se observó el fenómeno de realce de contraste. La presencia de obstrucción microvascular se asoció a un peor pronóstico. El tamaño del infarto de miocardio, clasificado en grande, mediano o pequeño, tuvo una relación inversa con la supervivencia sin eventos cardiovasculares. (Tomada de Wu et al11 e Ingkanisorn et al12.)

Hibernación y aturdimiento

Una tercera aplicación de la resonancia magnética en el contexto de la cardiopatía isquémica, aparte de la determinación de la reserva de flujo y de la cuantificación de miocardio no viable, como se ha explicado anteriormente, es la de determinar el grado de disfunción miocárdica asociada a procesos en los que el miocardio sigue estando viable aunque es claramente disfuncionante, como por ejemplo durante la hibernación y el aturdimiento. En estos casos no se produce el fenómeno de realce de contraste que se observa cuando el miocardio está necrosado y además se puede inducir una respuesta de aumento de la contractilidad tras la administración de dobutamina. El uso de resonancia magnética en los casos de disfunción miocárdica puede aportar información relevante sobre la necesidad o no de revascularizar ante la existencia de un segmento acinético. Si el realce de contraste que se produce es menor del 50% del espesor de un segmento miocárdico, debemos considerar la revascularización, con grandes posibilidades de éxito. Hay diversos estudios experimentales que apuntan en esta dirección.

Hay un estudio relativamente reciente13 que demuestra que la resonancia magnética nos puede ayudar a predecir la mejoría en la contractilidad que se producirá después de la revascularización mediante la cuantificación de la extensión transmural del aumento de contraste (fig. 7). Y si observamos la correlación entre la proporción de ventrículo izquierdo disfuncionante pero viable y la mejoría de la fracción de eyección, lo que vemos es que cuando un paciente tiene un aumento del contraste menor del 50% (es decir, tiene una viabilidad de más del 50%), la revascularización aumenta la fracción de eyección en solamente un 5%. Sin embargo, es importante señalar que en los pacientes con hibernación, a pesar de que la revascularización tiene un efecto poco importante sobre la fracción de eyección, sí que tiene un impacto significativo en la reducción de la mortalidad (fig. 8)14, a diferencia de lo que ocurre cuando la ausencia de contractilidad no se debe a un fenómeno de hibernación. En estos momentos empezamos a conocer los parámetros de la resonancia magnética que pueden darnos una información útil cuando nos encontramos con un corazón que está en una situación de hipoperfusión crónica, como es la hibernación. Además, la disfunción contráctil durante un período prolongado puede dar lugar a un proceso de remodelado cardíaco, con las consecuencias electrofisiológicas que ello conlleva.

Fig. 7. Grado de extensión transmural del fenómeno de realce de contraste, cuantificado a partir de imágenes de resonancia magnética, y su relación inversa con la probabilidad de mejorar la función contráctil después de la revascularización. Tal como se muestra en la gráfica, cuando la retención de contraste es mayor del 50%, el impacto que tiene la revascularización en la contractilidad es muy pequeño. (Tomada de Kim et al13.)

Fig. 8. Mortalidad anual en subgrupos de pacientes con o sin hibernación que han recibido revascularización o tratamiento médico, según un metaanálisis que incluye datos de 18 estudios. Obsérvese que en pacientes con hibernación la revascularización tiene un impacto importante en la reducción de la mortalidad. (Tomada de Underwood et al14.) Hib: hibernación; Med: tratamiento médico; Rev: revascularización.

NUEVAS APLICACIONES DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA

Por último, nos gustaría mencionar un gran proyecto que vamos a iniciar en nuestra institución sobre terapia celular utilizando, una vez más, la tecnología de imagen basada en la resonancia magnética nuclear. A partir de biopsias de médula ósea de pacientes con infarto de miocardio o miocardiopatía dilatada, y tras seleccionar específicamente las células madre, vamos a hacer proliferar/diferenciar estas células en cultivo para reintroducirlas de nuevo en el paciente, utilizando una inyección miocárdica bajo resonancia magnética nuclear en tiempo real. Es posible marcar específicamente estas células autólogas con partículas de óxido de hierro, lo que facilita enormemente el estudio de su biodistribución y permite hacer un seguimiento a largo plazo sobre la posible proliferación y/o migración de las células implantadas.

La resonancia magnética se ha convertido en nuestra institución en una herramienta básica para el diagnóstico de enfermedades miocárdicas y empieza a utilizarse de forma sistemática en el contexto de las enfermedades cardiovasculares en diversos centros. Entre sus numerosas ventajas se cuentan no sólo la de poseer altas sensibilidad y especificidad, sino también la de ser una técnica no invasiva que puede realizarse en un plazo de tiempo relativamente corto (60 min). Además de tener una enorme utilidad en el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades cardíacas, presenta un futuro prometedor en el estudio de los procesos moleculares etiopatogénicos que ahora empieza a explorarse. Actualmente sus aplicaciones cardíacas no se circunscriben a la cardiopatía isquémica, sino que se extienden a otras situaciones, como el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la amiloidosis y la sarcoidosis, sin olvidar su potencial en el campo de la terapia celular y la regeneración miocárdica.

Correspondencia: Dr. V. Fuster

Mount Sinai Medical Center. 1 Gustave L. Levy Place. Box 1030.

New York, NY 10029-6574. USA.