Sr. Editor:

La miocardiopatía por estrés (ME) --apical ballooning (AB), tako-tsubo (TT) o síndrome de discinesia apical transitoria (SDAT)-- constituye una intrigante afección de la que aún se desconoce la etiología. Se caracteriza por afectar a mujeres mayores que, tras un estrés (físico o emocional), presentan dolor torácico y elevación del ST en la cara anterior del ECG (aunque también puede mostrar inversión de ondas T, descenso del ST o ser normal), confundiéndose en su presentación con un IAMCEST. Característicamente, estos pacientes presentan una coronariografía normal, mínima elevación de los marcadores de daño miocárdico y una disfunción ventricular transitoria de localización preferentemente apical (ocasionalmente de los segmentos basales o mediales)1-3.

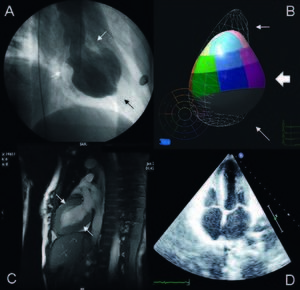

Una mujer de 41 años con antecedente de HTA ligera no tratada acude a urgencias de su hospital presentando dolor torácico de características anginosas y elevación del segmento ST en cara lateral. Desde 3 años antes sufría un trastorno de ansiedad que había requerido ingreso en una ocasión. En las últimas semanas la paciente sufría un gran estrés laboral y 4 días antes del ingreso se le había comunicado una grave enfermedad de una amiga. A su llegada a urgencias la paciente presentaba una presión arterial de 110/70 mmHg; tras nitroglicerina sublingual, la clínica cedió y se normalizó el ECG, por lo que es ingresada en la UCI con diagnóstico de SCASEST. A las 12 h vuelve a tener dolor con elevación del segmento ST, por lo que se traslada a nuestro hospital para la realización de un cateterismo cardiaco. Se objetivan unas coronarias angiográficamente normales, pero la ventriculografía muestra una disfunción medioventricular severa, con hipercontractilidad de los segmentos basales y apicales. Se realiza un ecocardiograma 3D que confirma dicha alteración de la contractilidad (fig. 1A y B). Se inició tratamiento con bloqueadores beta e inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (IECA), manteniendo la anticoagulación y la aspirina. La paciente permaneció asintomática, con creatincinasa normal y troponina I de 1,4. A los 5 días del ingreso se realizó una RM cardiaca que todavía mostró una hipocinesia medioventricular, sin realce tardío tras la administración de gadolinio (fig. 1C). La evolución de la paciente fue buena, y en el ecocardiograma transtorácico realizado a los 12 días del ingreso, se objetiva un ventrículo izquierdo de tamaño normal, sin ninguna anormalidad en la contractilidad regional y con la función sistólica totalmente conservada (fig. 1D). A la vista de esta evolución se diagnosticó a nuestra paciente de ME o tako-tsubo atípico (por la localización medial de la acinesia).

Fig. 1. A: ventriculografía de contraste. B: ecocardiografía tridimensional. C: RM. D: ecocardiograma a los 12 días.

Al ingreso en nuestro hospital se habían solicitado catecolaminas en sangre y en orina para una mejor caracterización del cuadro. Éstas mostraron una elevación supranormal (noradrenalina y adrenalina en sangre > 5.000 y 190 pg/ml; noradrenalina y metanefrina en orina de 24 h, 582 y 5.386 μg/24 h). Se solicitó tomografía computarizada abdominal, que objetivó una gran masa en la glándula suprarrenal derecha de 11,4 × 12,8 cm con múltiples adenopatías mesentéricas, retroperitoneales y en ambas cadenas iliacas, estableciéndose el diagnóstico presuntivo de feocromocitoma. Dos semanas más tarde la paciente fue intervenida con suprarrenalectomía y nefrectomía derecha y una linfadenectomía retroperitoneal. La anatomía patológica confirmó el feocromocitoma descubriendo en los ganglios analizados un linfoma centrofolicular. En la actualidad la paciente está asintomática y está recibiendo quimioterapia para su linfoma.

El feocromocitoma es un tumor derivado de las células cromafines productor de catecolaminas. Aunque el rasgo más característico de estos tumores es la hipertensión paroxística, en un 50% de los pacientes puede presentarse como HTA «fija» y en torno al 10% pueden ser normotensos. La miocardiopatía inducida por catecolaminas es una complicación conocida que puede presentarse con hipertrofia o con dilatación, y se ha descrito casos con reversión parcial o total4.

La ME es un síndrome cardiaco de reciente aparición, con muchos aspectos aún desconocidos. Diversas teorías tratan de explicar su posible fisiopatología; sin embargo, en la actualidad desconocemos el mecanismo etiológico. Dada su forma de presentación, se sospecha que el estrés puede estar íntimamente ligado a su fisiopatología. Así, para algunos autores la liberación excesiva de catecolaminas producida por el estrés sería la causa5-7.

A la vista de este caso nos podríamos preguntar si la paciente ha padecido una ME o una miocardiopatía producida por el feocromocitoma. Aunque ha tenido un estrés reciente (conocimiento de la enfermedad de su amiga) que podría ser la causa del cuadro, es cierto que el mismo feocromocitoma podría ser el desencadenante de ese estado de «nerviosismo» que la paciente presentaba. En la literatura internacional varios autores han propuesto criterios diagnósticos para la ME, pero no hay unos claramente definidos y aceptados3,8,9. De todos modos, para todos ellos, la presencia de un feocromocitoma sería causa excluyente para el diagnóstico de una ME. Sin embargo, ya que algunos de los casos de ME descritos presentan elevaciones suprafisiológicas de catecolaminas, parece lógico pensar que pudieran compartir un mismo mecanismo fisiopatológico con la miocardiopatía producida por el feocromocitoma6,10. Así, en este caso podríamos hablar de una ME secundaria a feocromocitoma. Partiendo de este dato proponemos la siguiente terminología: ME o ME primaria cuando se presenta en el contexto de un estrés físico o emocional y ME secundaria cuando hay una causa (posiblemente relacionada con liberación de catecolaminas) como el feocromocitoma, la hemorragia subaracnoidea, etc.

Por último, quisiéramos recalcar la necesidad de realizar, dentro del diagnóstico diferencial de la ME, una determinación de catecolaminas en sangre y en orina, incluso en ausencia de hipertensión o clínica de feocromocitoma. Evidentemente, se necesitan más estudios que traten de aclarar la fisiopatología de este intrigante síndrome cardiaco y sienten las bases para alcanzar una nomenclatura común que nos permita comprenderlo mejor.