Palabras clave

INTRODUCCIÓN

Tras la creación del Banco Nacional de Datos de Marcapasos (BNDM)1, se publicó el primer informe oficial en Revista Española de Cardiología en 19972, y en él se refería la evolución desde el año 1994. Desde entonces se publica periódicamente la información de las características más relevantes de la estimulación en sus diversos aspectos en España3-6. Desde 1999 una detallada información está disponible libremente en la web de la Sección de Estimulación Cardiaca (www.marcapasossec.org).

En el actual informe se presentan los datos correspondientes al año 2006 y se refiere la evolución de aspectos concretos de los últimos años.

MÉTODOS

La base de datos fue rediseñada en Access hace unos años y para la explotación de ésta se ha creado una nueva aplicación informática específica, por ello la evolución en algunos aspectos varía en los años de seguimiento.

La información que se procesa es exclusivamente la que aporta en los diversos campos la Tarjeta Europea del Paciente Portador de Marcapasos2, remitida al registro por los médicos que los implantan en los diversos centros hospitalarios o por las distintas empresas como contempla la legislación vigente5,6. Se acepta tanto la información en su formato en papel original como en los diversos formatos magnéticos, incluidas las propias de las bases de datos del centro en cualquier diseño, con las medidas de protección exigidas. Existe una específica que facilita la propia Sección de Estimulación Cardiaca.

En 2006 se recibió información de 105 hospitales o clínicas, que se listan al final del artículo, agrupados como es habitual por comunidades autónomas.

El número total de marcapasos consumidos en el año se ha obtenido, como en anteriores ocasiones, de las diversas industrias que tienen implantación y distribución en España, información que también la remiten a Eucomed; en la comparación de ambas siempre hay un cierto margen de variación que es de difícil interpretación (cierre anual en meses diferentes del natural, etc.).

Los datos para el análisis con los diversos aspectos de la población española correspondiente al citado año se extraen del informe que emite y actualiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE) (disponible en: www.ine.es).

El BNDM contribuye también con datos generales al Registro Europeo de Marcapasos, que dispone de información sobre la estimulación en España y su comparación con los países europeos desde 19947.

RESULTADOS

Número de marcapasos implantados por millón de habitantes. Muestra analizada

Según datos del INE, la población española en el año 2006 era de 44,7 millones de habitantes, el 49,4% varones y el 50,6% mujeres. En ese año se han utilizado según los datos comunicados al registro 29.670 marcapasos, de los que 474 eran dispositivos para terapia de resincronización cardiaca (TRC), sin capacidad de desfibrilación. Se mantienen discretas diferencias, como en otros años, de las cifras reportadas a Eucomed, que fueron 29.242 y 501 respectivamente. Con dichas consideraciones, el número de generadores de marcapasos consumidos por millón de habitantes se sitúa entre 668,6 y 654,1 según las cifras anteriormente citadas que consideremos, y el de dispositivos para TRC, en 10,6-11,2.

En 2006 se ha recibido datos en el registro BNDM de la actividad de 105 centros hospitalarios, con un total de 10.401 tarjetas correspondientes a implantes o recambios de generadores marcapasos, lo que representa un 35% del total de las unidades consumidas sobre las que comunicaron las diversas industrias al BNDM. Se ha procesado 1.245 unidades más que en el año 2005, un incremento del 13,6%.

Edad y sexo de la población

La media de edad de los pacientes a los que se implantó un marcapasos por primera vez (en adelante primoimplante) en 2006 fue 75,8 años, y se observa muy ligero y progresivo incremento anual, posiblemente por el desplazamiento de la pirámide poblacional hacia un mayor envejecimiento. La media de edad de los varones fue 75,1 años, algo menor que la de las mujeres (76,7), como en todos los años analizados.

La década con mayor número de primoimplantaciones corresponde a los 70 años, con el 39,2% del total, seguida de la de los 80 años, con 35,2%, lo que indica que en la mayoría de los casos la etiología del implante es degenerativa.

Hay una mayor incidencia de implantaciones en los varones, que suponen el 57,5% del total, superioridad que se mantiene tanto en los primoimplantes (58,1%) como en los recambios (55,1%), a pesar de que en la población hay más mujeres (INE). Esta relación se mantiene todos los años de los que se dispone de datos (fig. 1).

Fig. 1. Porcentajes de varones y mujeres que reciben su primer marcapasos. Evolución 1994-2006.

Analizando la distribución de los implantes por décadas y sexo, esta mayor incidencia en los varones se mantiene prácticamente en todas las décadas de la vida, a excepción de las edades superiores a los 90 años, coincidiendo con una población de mujeres que es más del doble que la de los varones, por su mayor longevidad (fig. 2) (disponible en: http://www.ine.es/inebase/cgi/axi).

Fig. 2. Distribución de los implantes por décadas de edad y sexo. M: mujeres (porcentaje del grupo de edad); T: porcentaje del total de las unidades implantadas en 2006; V: varones (porcentaje del grupo de edad).

Si se comparan por las indicaciones electrocardiográficas, se objetiva que se mantiene una incidencia en varones y mujeres casi igual en el grupo de la enfermedad del nódulo sinusal (ENS), con una relación numérica simple entre ellos de 1. Sin embargo, hay una incidencia mayor en el sexo masculino en las demás indicaciones como en los trastornos de conducción intraventricular (TCIV), con una relación de varones:mujeres de 2,1; en los bloqueos auriculoventriculares (BAV), 1,4; y en la fibrilación o aleteo auricular (FA/Fl) con bradicardia o BAV, que fue 1,4; resultados similares a los de los últimos 2 años estudiados.

Tipo de actividad. Primera implantación. Recambios de generador y/o electrodos

Los pacientes a los que se pone un sistema marcapasos por primera indicación fueron el 75,6%.

En cuanto a los recambios de generadores, fueron el 24,4% de los procedimientos reportados. Es el primer año de los analizados, desde 1999, en que disminuye la proporción de éstos en relación con los primoimplantes (fig. 3).

Fig. 3. Evolución de la relación de primoimplantes y recambios.

Los motivos remitidos como causa del explante o recambio del generador han sido en su mayoría por fin de vida de la batería (90,9%), agotamiento prematuro de ésta (1,1%) y por defecto del generador, mayor o menor (0,2%). Las otras causas en detalle pueden verse en la figura 4, y destacan la infección o la erosión, con el 2,4% de todas de las unidades retiradas.

Fig. 4. Indicaciones de los recambios o los explantes del generador en porcentaje.

La sustitución de los cables aislados supone un bajo número del total de la actividad registrada (ya por deterioro o defecto de éste), con un 0,1%. Los motivos más frecuentemente implicados en el explante del cable-electrodo fueron la infección o la ulceración (48,7%), los recambios electivos (10,8%), la rotura del conductor (8,1%) y el fallo del aislante (2,7%), entre otros.

El implante de un nuevo cable-electrodo asociado a la sustitución del generador de forma simultánea supuso el 1,5% del total de los procedimientos realizados, ya fuesen por cambio o mejora del modo de estimulación, electivo por deterioro de las condiciones eléctricas del cable o por lesión de éste durante el mismo procedimiento del recambio.

Síntomas

La clínica más significativa referida por los pacientes (secundaria a las alteraciones del ritmo o conducción que la motivó) fue, en orden de más a menos frecuencia, la siguiente: síncope, 42,1%; mareos, 27,4%; disnea o signos de insuficiencia cardiaca, 12,3%, y bradicardia, 11,4%. Los implantes en pacientes asintomáticos o bien implantes profilácticos fueron el 2,5% y la muerte súbita resucitada, el 0,1% de todas las indicaciones.

Etiología

La supuesta degeneración o fibrosis del sistema de conducción eléctrico del corazón es la causa más frecuentemente referida como indicación etiológica del implante (46,3%), seguida de la etiología desconocida (33,1%). La ablación del nódulo AV supone el 1,3%; el total del grupo de la terapéutica-iatrogénica es el 2,7%. Hay que destacar también que del conjunto del síndrome neuromediado es el síndrome del seno carotídeo el que supone la mayor parte de las indicaciones, un 1,2% del total, mientras que el síndrome vasovagal maligno fue el 0,2%.

La miocardiopatía hipertrófica como etiología está presente únicamente en el 0,4% de las indicaciones, y de éstas un 18% no tuvo alteraciones o manifestaciones electrocardiográficas indicativas de implante (como el código de ritmo sinusal normal). Por ello se asume que esta indicación corresponde a la debatida de miocardiopatía hipertrófica obstructiva resistente al tratamiento farmacológico como la causa más probable de su implantación, y se calcula en un total de 25 unidades en el año 2006, aunque se aprecia un cierto descenso con relación al año anterior.

Alteraciones electrocardiográficas

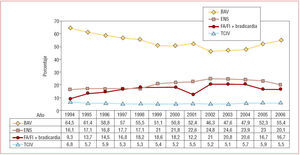

Dentro de los grupos de anomalías o alteraciones electrocardiográficas que indican el implante, fueron los trastornos de la conducción AV los que más frecuentemente estaban presentes (55,4%), seguidos en número de la ENS en todas sus manifestaciones (incluyendo la FA/Fl con bradicardia) (36,8%). Los TCIV eran el 5,5%. Se puede ver los detalles de los subgrupos en la figura 5, así como la evolución desde 1994, en la que se aprecia que en el último año hay un cierto aumento de las indicaciones por BAV, permaneciendo muy estable la de los TCIV a lo largo de todos los años analizados (fig. 6).

Fig. 5. Distribución pormenorizada de las indicaciones electrocardiográficas del implante en 2006 y porcentaje total de enfermedad del nódulo sinusal (ENS) y bloqueo auriculoventricular (BAV), asociando los pacientes con fibrilación o aleteo auricular con respuesta ventricular lenta (FA/Fl) y bradicardia o bloqueo (códigos E6 y C8 respectivamente). FA: fibrilación auricular; TCIV: trastorno de la conducción intraventricular.

Fig. 6. Datos de la evolución en porcentaje de las principales alteraciones electrocardiográficas antes del implante, 1994-2006. BAV: bloqueo auriculoventricular; ENS: enfermedad del nódulo sinusal; FA/FI: fibrilación o aleteo auricular con respuesta ventricular lenta; TCIV: trastorno de la conducción intraventricular.

Polaridad y sistema de fijación de los cables implantados

La bipolaridad se ha impuesto en la estimulación cardiaca definitiva en los últimos años, y casi todos los cables implantados son bipolares (> 99%). Si se considera por su localización, en la auricular fue del 99,8% y en la ventricular, el 99,5%.

Los pocos cables monopolares utilizados se distribuyen en un 50% en ventrículo implantados vía endocavitaria, 33,8% epicárdicos a través del seno coronario, 9,6% epicárdicos en procedimientos de cirugía cardiaca y un 6,4% endocavitarios en aurícula.

El sistema de fijación activa de los cables sigue ganando en aceptación en ambas cámaras, con un progresivo incremento en su utilización, y suponen ya un 35,2% del total. En la situación auricular son más de la mitad, con un 52,2% y en la ventricular un 28,1% (fig. 7). Posiblemente en su aumento influyen varias causas, como los buenos umbrales agudos y crónicos que actualmente se obtienen con los nuevos electrodos de fijación activa, prácticamente similares a los de fijación pasiva, también una mayor facilidad en su explantación, en caso necesario, al ser todo su cuerpo isodiamétrico y la posibilidad que tienen frente a la pasiva de poder implantarse en sitios no convencionales permitiendo realizar una estimulación en lugares alternativos tanto en la aurícula como en el ventrículo (tales como septo auricular bajo, tracto de salida de ventrículo derecho, área hisiana, etc.), las que cada día tienen más partidarios.

Fig. 7. Sistema de fijación activa de los cables-electrodos. Evolución en la localización auricular y ventricular de los años en que se dispone de datos (2002-2006).

Modos de estimulación

General

En su conjunto la estimulación unicameral (auricular o ventricular) supone un total del 42,5%, la bicameral ya sea el modo DDD/R o VDD/R, un 57,4%. Hay que destacar que la estimulación auricular aislada no es más que el 1,1% de todos los implantes. Se estima con estos datos una desviación del modo recomendado de estimulación, según las indicaciones establecidas en las diversas guías clínicas8-10, de un 20,5% en el conjunto de las diversas patologías e indicaciones que originan el implante (dado que el porcentaje de pacientes con FA/Fl permanente ya sea con bloqueo AV o bradicardia asociada, fue del 20,8% y el total de la estimulación ventricular aislada, VVI/R, un 41,3%). Se objetiva que en la selección del modo uno de los factores que más influye es la edad.

La asociación de algún tipo de sensor para una correcta respuesta en frecuencia fue del 78,2% de todos los generadores utilizados, se mantiene en la evolución en un porcentaje estable sin superar al año anterior.

La estimulación para la terapia de resincronización cardiaca fue, según los datos reportados al registro, un 1,6% de todos los primoimplantes y un 0,9% de todos los recambios; estos últimos corresponden a una mejora del modo upgrade ya selectivo o aprovechando el agotamiento de la batería. Estas cifras se refieren únicamente a las unidades implantadas sin capacidad de desfibrilación, en las que se aprecia un significativo incremento tras la estabilización del año anterior, ya que fueron utilizados 474 generadores según la información del BNDM (hay cierto incremento este año tanto en el número como en el porcentaje sobre el total de las unidades). Frente a éstas, en 2005 se reportaron 407 unidades. Se corresponden con unos porcentajes de la muestra del 1,3% en 2004, el 1,3% en 2005 y el 1,5% en 2006, del total de los generadores. Los dispositivos para TRC que incorporan capacidad de desfibrilación tienen un mayor incremento y se acercan a cifras que duplican el número de hace 2 años, con un total de 848 en 2006, 703 en 2005 y 473 en 2004 (datos, Eucomed).

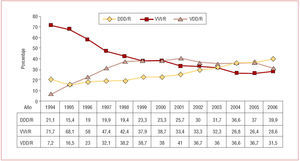

Estimulación en el BAV

La estimulación en los casos de BAV de los pacientes que permanecen con ritmo sinusal se realiza en un 39,9% en modo DDD/R, seguida del 31,4% en VDD/R, lo que hace un total de estimulación bicameral o con detección auricular del 71,3%. Se cambia la tendencia de los últimos 2 años en que los porcentajes de VVD y DDD eran similares y se observa cierto aumento del modo DDD/R con disminución del VDD/R.

Queda un 28,6% que se desvía del modo más recomendado8-10, al no mantener la sincronía auricular, estimulándose en VVI/R. Se objetiva que este porcentaje de estimulación monocameral en ventrículo tiene un pequeño repunte en relación con la evolución de los últimos años, en los que seguía una disminución progresiva (fig. 8).

Fig. 8. Evolución de los diferentes modos de estimulación utilizados en el bloqueo auriculoventricular, excluidos los pacientes con fibrilación auricular permanente (código C8), durante los años 1994-2006.

La edad se sigue manifestando como un claro factor influyente en la selección del modo de estimulación, con una notable diferencia entre los grupos de edad que se analizan evolutivamente desde 2001. Hay que destacar que en 2006 la superior elección del modo VVI/R lo fue en ambos grupos de edad considerados, por disminución del VDD/R, con cierto incremento del porcentaje del modo DDD/R en ambos (figs. 9 y 10).

Fig. 9. Modos de estimulación en el bloqueo auriculoventricular por grupos de edad (80 o más años y menores de 80 años), excluidos los pacientes en fibrilación o aleteo auricular permanente, año 2006.

Fig. 10. Evolución del porcentaje de estimulación en modo VDD/R en los bloqueos auriculoventriculares, excluidos los pacientes en fibrilación o aleteo auricular permanente, por grupos de edad, en los últimos 6 años.

Si comparamos la estimulación realizada a los pacientes por el grado de bloqueo, separando los BAV de primero y segundo grado de los de tercer grado, observamos que se realizó en general algo más ajustada a las recomendaciones de los modos en los primeros. Se reparten en los siguientes modos: VVI/R, 24,9 y 30,1%; DDD/R, 44,2 y 38,1%, y VDD/R, 30,7 y 31,7%, respectivamente en ambos grupos mencionados.

Estimulación en la enfermedad del nódulo sinusal

Como en anteriores ocasiones, aunque en la tarjeta del paciente portador de marcapasos en el grupo de ENS se incluye el grupo E6, que corresponde a fibrilación o aleteo auricular con bradicardia, en el tratamiento de la información se excluye este grupo para evitar la interferencia que podría inducir en la adecuación de la selección de los modos de estimulación en dicha patología. Este subgrupo E6 corresponde a los pacientes con arritmia auricular permanente y el modo utilizado a nuestro entender debería ser sólo VVI/R; sin embargo, no sucede en todos los casos, pues hay en éstos un 6% estimulado en DDD/R y un mínimo en AAI/R (0,1%), lo que se supone corresponde a pacientes con arritmia auricular paroxística o no permanente, o que se piensa revertir a ritmo sinusal, y quizá se debería incluirlos en otros subgrupos de la ENS.

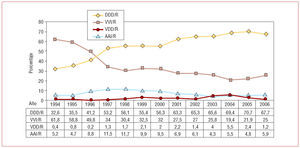

En la ENS la estimulación mayoritaria lo fue en modo DDD/R con un 67,7% y la AAI/R fue el 5,9%, lo que hace un total del 73,7% de los modos con capacidad de estimulación y detección de la actividad auricular, base de la estimulación en la ENS. Hay en la evolución un cierto descenso del porcentaje de la estimulación DDD (3%) que no se compensa con el aumento del 1% de la AAI/R cuando se compara con el anterior año. Cabe también destacar un cierto aumento de la estimulación monocameral ventricular, con un total del 25%, y persiste aunque con cierta disminución un pequeño número de pacientes estimulados en modo VDD/R (1,2%), ambos no muy indicados en la ENS con ritmo sinusal (además potencialmente sintomáticos por posible conducción retrógrada). Este año se interrumpe la mejoría progresiva en la calidad de la estimulación en la ENS que se venía apreciando durante los años en que se hace el seguimiento (fig. 11).

Fig. 11. Evolución de los modos de estimulación en la enfermedad del nódulo sinusal en porcentaje, excluidos los pacientes en taquiarritmia auricular permanente (codigo E6) durante los años 1994-2006.

Cuando se comparan en dos grupos de edad con corte a los 80 años, se observa una notable diferencia en el porcentaje de la estimulación VVI/R; llega a ser del 40,3% en los de 80 o más años y del 17,5% en los menores. Ello lo es por una menor utilización del modo de estimulación bicameral, DDD/R, manteniéndose unas cifras prácticamente similares en la estimulación monocameral en aurícula y el VDD/R en ambos grupos (fig. 12). Esta similitud en el modo AAI/R y las diferencias en la utilización del DDD/R (fig. 13) se mantienen con alguna tendencia a la disminución, pero casi constante a lo largo de los años en que se puede analizar la evolución, 2001-2006.

Fig. 12. Distribución de los modos de estimulación en la enfermedad del nódulo sinusal, por grupos de edad, año 2006.

Fig. 13. Evolución del porcentaje de estimulación del modo DDD/R en la enfermedad del nódulo sinusal, por grupos de edad, excluidos los pacientes en fibrilación o aleteo auricular permanente, en los últimos 6 años.

Estimulación en los trastornos de la conducción intraventricular

La estimulación capaz de mantener la sincronía auricular es casi un 70%, la mayor parte DDD/R (50,5%), seguida de la VDD (18,9%). La estimulación VVI/R (30,5%) ha experimentado también en esta indicación un cierto aumento con respecto al anterior año, lo que confirma cierta tendencia a su elevación como segundo año consecutivo en la evolución (fig. 14).

Fig. 14. Modos de estimulación en los trastornos de conducción intraventricular, 2006 y datos evolutivos disponibles.

Cuando analizamos como en las anteriores indicaciones electrocardiográficas los modos por los dos grupos de edad, se reconfirma nuevamente como un factor determinante en la elección del modo, con un porcentaje VVI/R del 47,7% en los de 80 o más años frente a un 17,9% en los menores.

La utilización de marcapasos para TRC en este grupo de los TCIV fue del 8%, también con claro distanciamiento entre los subgrupos de edad, con sólo el 1,5% de los de 80 o más años y el 13,1% de los de menos edad.

Calidad de los datos

Todos los datos analizados en los anteriores apartados han sido extraídos de las tarjetas recibidas en el registro en 2006, que alcanzan el 35% del total de los marcapasos que se implantaron en España ese año, lo que supone un incremento del 3% sobre el total con relación al año anterior. Sin embargo, en las tarjetas recibidas no se han completado o rellenado correctamente algunos de los siguientes apartados: la edad (8%), el sexo (el 11% en los primoimplantes y el 12% en recambios), los síntomas (un 22% de los primoimplantes y un 42% de los recambios), la etiología (un 44% de los primoimplantes y el 51% en los recambios), y las indicaciones del ECG (un 20% en los primoimplantes y un 27% en los recambios).

CONCLUSIONES

A lo largo de los años analizados es constante la superior incidencia de implantes de marcapasos en los varones a pesar de ser algo menor el número de éstos que el de mujeres en la población general, manteniéndose una diferencia muy similar sin una clara tendencia a igualarse. Por rangos de edad, sólo entre los mayores de 90 años se aprecia un mayor número de implantes en mujeres que en varones por la mayor longevidad de ellas. Además, en los varones la edad del primer implante es ligeramente menor que en las mujeres. En las diversas indicaciones electrocardiográficas, también es mayor el número de varones, con la única excepción de la ENS, en que es prácticamente igual la incidencia en ambos sexos. La década de mayor número de indicaciones sigue siendo la de los 70 años, seguida de los 80.

Los recambios suponen una cuarta parte del total de los generadores implantados.

Los cables utilizados son prácticamente en su totalidad bipolares. Continúa aumentando el número de los que llevan un sistema de fijación activa, y que ya supone un 35% del total y en concreto en la posición auricular el 52%.

Los BAV suponen un mayor número de indicaciones que la ENS.

En general la estimulación DDD/R permanece estable en los últimos años en torno al 40% del total.

En el año 2006 hubo un discreto aumento de la estimulación VVI/R sin aumento simultáneo de las situaciones que teóricamente la indican (taquiarritmias auriculares con bloqueo o bradicardia) coincidiendo con cierta disminución de la utilización del modo VDD. No obstante, a pesar de que se objetiva que el modo VDD está en disminución en España desde 2001, se implantaron durante 2006 más de 5.250 unidades. Se calcula que más del 20% del total de pacientes que son estimulados en VVI/R en las diversas indicaciones podrían serlo en otros modos más adecuados DDD/R, VDD/R, AAI/R. La estimulación AAI/R sigue infrautilizada.

La edad es un factor que se muestra determinante en la adecuación o selección del modo de estimulación.

Se ha incrementado el porcentaje de marcapasos para TRC que no asocian un desfibrilador que fue de un 1,6% del total de los primoimplantes, pero lo hace en menor cuantía que el de las unidades con capacidad de desfibrilación.

Aumentaron significativamente tanto el número de centros hospitalarios de los que se han remitido información como el de tarjetas del paciente portador de marcapasos, y el porcentaje resultante sobre el total teórico de éstas, pero no así la calidad o cumplimentación de los datos remitidos al Registro, pues persiste un porcentaje significativo con datos incompletos, sobre todo en los recambios.

AGRADECIMIENTOS

Al informático de la SEC Gonzalo Justes Toha, por su inestimable colaboración en la realización de la aplicación y las herramientas para explotar el registro.

A las DUE Pilar González Pérez y Brígida Martínez Noriega, colaboradoras con amplia experiencia y dedicación a la estimulación cardiaca, por su fundamental papel en el mantenimiento del registro de marcapasos (BNDM), y sin cuya participación habría sido imposible este estudio.

A todos los profesionales de los centros hospitalarios que participan directa o indirectamente con la cumplimentación y remisión de las tarjetas de los pacientes portadores de marcapasos, y al personal de las diversas industrias de marcapasos, ambas fuentes de la información tratada.

Hospitales de los que se ha recibido datos en 2006

Andalucía: Clínica de Fátima, Clínica Parque San Antonio, Complejo Hospitalario Virgen Macarena, Hospital Costa del Sol, Hospital de La Línea, Hospital Infanta Elena, Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital Punta Europa, Hospital San Cecilio, Hospital Xanit, Servicio Andaluz de Salud de Cádiz.

Aragón: Clínica Montpelier, Hospital General de Teruel Obispo Polanco, Hospital Miguel Servet, Hospital Militar de Zaragoza.

Canarias: Clínica la Colina, Clínica Santa Cruz, Hospital de La Candelaria, Hospital Dr. Negrín, Hospital General de La Palma, Hospital General de Lanzarote, Hospital Insular, Hospital Universitario de Canarias.

Castilla y León: Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Hospital de León, Hospital del Bierzo, Hospital Del Río Hortega, Hospital General de Segovia, Hospital General del Insalud de Soria, Hospital General Virgen de la Concha, Hospital General Yagüe, Hospital Universitario de Valladolid.

Castilla-La Mancha: Clínica Marazuela, Hospital Alarcos, Hospital General Virgen de La Luz, Hospital Ntra. Sra. del Prado, Hospital Virgen de la Salud.

Cataluña: Centro Quirúrgico San Jorge, Clínica Tres Torres, Complejo Hospitalario Parc Taulí, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Hospital de Bellvitge Prínceps d'Astúries, Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta, Hospital del Mar, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Joan XXIII de Tarragona, Hospital de Terrassa, Hospital Sant Camilo, Hospital Sant Joan, Hospital Sant Pau i Santa Tecla.

Ceuta: Hospital de la Cruz Roja, Ingesa.

Extremadura; Hospital Comarcal de Zafra, Hospital San Pedro Alcántara, Hospital Universitario Infanta Cristina.

Galicia: Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide, Complejo Hospitalario Juan Canalejo, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Complejo Hospitalario Xeral Lugo-Calde, Complejo Hospitalario Xeral-Cies, Hospital do Meixoeiro, Hospital de Montecelo.

Islas Baleares: Complejo Asistencial Son Dureta, Hospital Son Llàtzer, Hospital Verge del Toro.

Madrid: Clínica la Milagrosa, Clínica Nuestra Señora de América, Clínica Virgen del Mar, Fundación Hospital Alcorcón, Hospital 12 de Octubre, Hospital de Fuenlabrada, Hospital de Móstoles, Hospital la Paz, Hospital Príncipe de Asturias, Hospital Puerta de Hierro, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Severo Ochoa, Hospital Universitario de Getafe, Hospital Universitario San Carlos.

Murcia: Hospital General Santa María del Rosell, Hospital Morales Meseguer, Hospital Rafael Méndez.

Navarra: Clínica San Miguel, Clínica Universitaria de Navarra, Hospital de Navarra.

País Vasco: Clínica Vicente de San Sebastián, Clínica Virgen Blanca de Bilbao, Clínica Virgen del Pilar, Hospital de Cruces, Hospital de Guipúzcoa Donostia, Hospital Santiago Apóstol, Hospital Txagorritxu, Policlínica de Guipúzcoa S.L.

Principado de Asturias: Fundación Hospital de Jove, Hospital Central de Asturias, Hospital de Cabueñes, Hospital Valle del Nalón.

La Rioja: Hospital San Millán.

Valencia: Clínica Benidorm, Hospital General Universitario de Valencia, Hospital Universitario La Fe, Hospital de la Vega Baja.

Full English text available from: www.revespcardiol.org

ABREVIATURAS:

BAV: bloqueo auriculoventricular.

BNDM: Banco Nacional de Datos de Marcapasos.

ENS: enfermedad del nódulo sinusal.

FA/Fl: fibrilación o aleteo auricular.

TCIV: trastorno de la conducción intraventricular.

TRC: terapia para resincronización cardiaca.

Correspondencia: Dr. R. Coma Samartín.

Arturo Soria, 184. 28043 Madrid. España.

Correo electrónico: coma@vitanet.nu

Recibido el 1 de octubre de 2007.

Aceptado para su publicación el 1 de octubre de 2007.