SEC 2017 - El Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares

Introducción

Dr. Luis Rodríguez Padial

Presidente del Comité Científico del Congreso

Comité ejecutivo

Comité de evaluadores

Índice de autores

5010. Programas y fármacos para disminuir el riesgo cardiovascular

5010-5. Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

Introducción y objetivos: La eficiencia muscular (EM) es un concepto con el que no estamos familiarizados los cardiólogos, importado del campo del alto rendimiento, pero que puede tener un papel relevante en el campo de la rehabilitación cardiaca (RC), tanto a la hora de evaluar a los pacientes antes de iniciar un programa, como tras el mismo, para evaluar resultados. Hace referencia a la capacidad de desarrollar un trabajo determinado con un mismo nivel de consumo de oxígeno (VO2) Están descritos valores de normalidad en deportistas cuando la ergoespirometría (EE) se hace en cicloergómetro (18-26%) pero no existen apenas datos en cardiópatas, y menos aun haciendo la EE en tapiz rodante. Exponemos a continuación las fórmulas para su cálculo, valores de referencia en diversos grupos de una población participante en un programa de RC y potenciales aplicaciones.

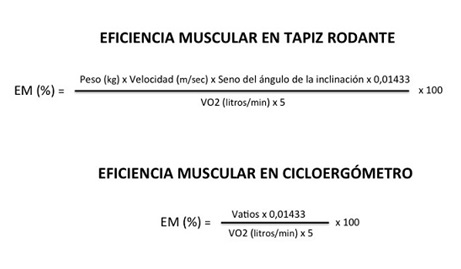

Métodos: Sobre la fórmula original descrita para el cálculo de la EM en cicloergómetro hemos desarrollado una fórmula para el cálculo en tapiz, tras convertir la velocidad e inclinación en vatios. Hemos aplicado dicha fórmula en una población de 281 pacientes consecutivos incluidos en RC (56,23 años, 87,19% varones, 50,89% riesgo alto o intermedio) a los que se realiza una EE previo a su inclusión en el programa. Finalmente hemos dividido a la población en varios subgrupos mostrando la EM media en cada uno de ellos.

Resultados: La EM media de nuestra población fue del 4,33%. Es un parámetro que si bien contempla el VO2 en su fórmula es relativamente independiente de él al depender también del estado de la musculatura periférica, como se refleja en que los valores obtenidos son similares en los grupos de más y de menos VO2 pico alcanzado. Sí que disminuye cuanto más baja es la FEVI o mayor es el riesgo del paciente. También es menor en mujeres. El tratamiento con BB apenas influye en su resultado.

Fórmulas de eficiencia muscular.

|

Eficiencia muscular |

||||

|

Características muestra |

Eficiencia muscular |

Media total |

4,33% |

|

|

N |

281 |

Por riesgo |

Bajo |

4,74% |

|

Edad |

56,23 |

Medio |

4,50% |

|

|

Varones |

87,19% |

Alto |

3,46% |

|

|

HTA |

47,69% |

Por sexo |

Varones |

4,44% |

|

DM |

23,49% |

Mujeres |

3,61% |

|

|

DLP |

58,01% |

Por FEVI |

> 0,50 |

4,64% |

|

Tabaco (< 1 año) |

50,18% |

0,35-0,50 |

4,14% |

|

|

Riesgo bajo |

49,11% |

< 0,50 |

3,75% |

|

|

Riesgo intermedio |

22,78% |

Por BB |

Sí |

4,36% |

|

Riesgo alto |

28,11% |

No |

4,18% |

|

|

FEVI |

48,87 |

Por VO2 pico |

> 80% |

4,34% |

|

BB |

83,99% |

< 80% |

4,32% |

|

Conclusiones: La EM es un novedoso parámetro de fácil cálculo cuando se dispone de EE, relativamente independiente del VO2, y que nos puede ofrecer información adicional a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Sus potenciales aplicaciones contemplarían la estratificación de riesgo previa a un programa o la evaluación de resultados tras el mismo, siendo preciso un análisis a largo plazo sobre su potencial impacto pronóstico.

Comunicaciones disponibles de "Programas y fármacos para disminuir el riesgo cardiovascular"

- 5010-1. Presentación

- Raquel Campuzano Ruiz, Madrid, y Francisco Javier León, México.

- 5010-2. Correlación intra- y entre métodos de la variabilidad de presión arterial a corto, medio y largo plazo estimada por consulta, AMPA y MAPA

- José Abellán Huerta1, Luis Prieto Valiente2, Jesús Manuel Moya Cabrera2, Marta Merelo Nicolás3, Samantha Wasniewski3, José Abellán Alemán2 y Federico Soria Arcos3 del 1Hospital General de Almansa, Albacete, 2Universidad Católica San Antonio, Murcia, y 3Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia).

- 5010-3. Factores determinantes de la reincorporación laboral tras un programa de rehabilitación cardiaca

- Laura Pérez Gómez, María de Regla Caballero Valderrama, Alba Abril Molina, Jesús Vallejo Carmona, Beatriz Jáuregui Garrido, Ana María López Lozano, María Oliva González Oria y Ariana Gonzálvez García del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

- 5010-4. Rehabilitación cardiaca fase 2 domiciliaria. ¿Es igual de eficaz que la presencial? Análisis por subgrupos de riesgo

- Alejandro Berenguel Senén1, M. Gema Lozano Lázaro1, Joaquín Sánchez-Prieto Castillo2, M. Celeste Rodríguez Lorenzo3, M. Elena Moreno Fernández3, Ana Belén Puentes Gutiérrez3, Macarena Díaz Jiménez3 y Luis Rodríguez Padial2 de la 1Unidad de Rehabilitación Cardiaca, Servicio de Cardiología, 2Servicio de Cardiología y 3Unidad de Rehabilitación Cardiaca, Servicio de Rehabilitación, Hospital Universitario Virgen de la Salud, Toledo.

- 5010-5. Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

- Alejandro Berenguel Senén1, Ricardo Chamón Sánchez de los Silos2, Koldobika Villelabeitia Jaureguizar3, Fernando Sabatel Pérez4, Miguel Ángel Sastre Perona4, M. Gema Lozano Lázaro1, Manuel Gallango Brejano1 y Luis Rodríguez Padial4 de la 1Unidad de Rehabilitación Cardiaca, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de la Salud, Toledo, 2Unidad de Rehabilitación Cardiaca, Servicio de Rehabilitación, Hospital Universitario Virgen de la Salud, Toledo, 3Unidad de Rehabilitación Cardiaca, Servicio de Rehabilitación, Hospital Infanta Elena, Valdemoro (Madrid), y 4Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de la Salud, Toledo.

- 5010-6. Hipercolesterolemia familiar y síndrome coronario agudo ¿un fracaso de la prevención primaria?

- Andrea Vélez Salas, Adrián Rivas Pérez, Regina Dalmau González-Gallarza, Almudena Castro Conde y José Luis López Sendón del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz, Madrid.

- 5010-7. Seguridad cardiovascular de linagliptina frente a sitagliptina: nuestra experiencia

- Elena Jiménez Baena1, Miguel Turégano Yedro2, Juan Carlos Romero Vigara2 y María de los Dolores Jiménez Baena3 del 1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 2Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, y 3Hospital General San Agustín, Linares (Jaén).

- 5010-8. Experiencia inicial multidisciplinar con los inhibidores de la PCSK9

- Miriam Martín Toro1, Miguel Ángel López Zúñiga1, María Rosa Fernández Olmo1, Javier Torres Llergo1, Manuel Santiago Herruzo Rojas2 y Miriam Padilla Pérez1 del 1Complejo Hospitalario de Jaén y 2Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada.

Más comunicaciones de los autores

-

Berenguel Senén, Alejandro

- 5021-3 - Correlación entre el índice de recuperación de la frecuencia cardiaca y la deuda de oxígeno después del esfuerzo, tras un programa de rehabilitación cardiaca

- 7008-3 - Utilización del porcentaje del predicho en lugar del valor absoluto en la pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno (OUES) en una población de un programa de rehabilitación cardiaca

- 5010-4 - Rehabilitación cardiaca fase 2 domiciliaria. ¿Es igual de eficaz que la presencial? Análisis por subgrupos de riesgo

- 6052-618 - Una nueva propuesta para evaluar resultados tras rehabilitación cardiaca mediante ergoespirometría: la modificación de la escala de riesgo

- 6052-611 - Utilidad de la eficiencia muscular para medir resultados tras rehabilitación cardiaca y su relación con el consumo de oxígeno, comparando entrenamientos presenciales frente a domiciliarios

- 7008-6 - Cribado clínico y genético de hipercolesterolemia familiar a partir de datos analíticos centralizados en un área sanitaria

- 6052-607 - ¿Es la carga o el tipo de entrenamiento determinante en la mejora del consumo de oxígeno pico en un programa de rehabilitación cardiaca?

- 5030-3 - Ergometría con consumo de oxígeno en pacientes isquémicos diabéticos frente a no diabéticos

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

- 7008-13 - Tiempo de prueba óptimo realizando ergoespirometrías con protocolos en rampa individualizados frente al protocolo escalonado de Bruce

- 4015-7 - Predictores de mejoría tras rehabilitación cardiaca basados en el análisis de gases previo al programa

-

Chamón Sánchez de los Silos, Ricardo

- 6052-618 - Una nueva propuesta para evaluar resultados tras rehabilitación cardiaca mediante ergoespirometría: la modificación de la escala de riesgo

- 7008-3 - Utilización del porcentaje del predicho en lugar del valor absoluto en la pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno (OUES) en una población de un programa de rehabilitación cardiaca

- 4015-7 - Predictores de mejoría tras rehabilitación cardiaca basados en el análisis de gases previo al programa

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

- 6052-607 - ¿Es la carga o el tipo de entrenamiento determinante en la mejora del consumo de oxígeno pico en un programa de rehabilitación cardiaca?

-

Gallango Brejano, Manuel

- 4015-7 - Predictores de mejoría tras rehabilitación cardiaca basados en el análisis de gases previo al programa

- 6052-611 - Utilidad de la eficiencia muscular para medir resultados tras rehabilitación cardiaca y su relación con el consumo de oxígeno, comparando entrenamientos presenciales frente a domiciliarios

- 7008-3 - Utilización del porcentaje del predicho en lugar del valor absoluto en la pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno (OUES) en una población de un programa de rehabilitación cardiaca

- 6052-607 - ¿Es la carga o el tipo de entrenamiento determinante en la mejora del consumo de oxígeno pico en un programa de rehabilitación cardiaca?

- 6052-618 - Una nueva propuesta para evaluar resultados tras rehabilitación cardiaca mediante ergoespirometría: la modificación de la escala de riesgo

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

-

Lozano Lázaro, M. Gema

- 6052-611 - Utilidad de la eficiencia muscular para medir resultados tras rehabilitación cardiaca y su relación con el consumo de oxígeno, comparando entrenamientos presenciales frente a domiciliarios

- 5010-4 - Rehabilitación cardiaca fase 2 domiciliaria. ¿Es igual de eficaz que la presencial? Análisis por subgrupos de riesgo

- 6052-607 - ¿Es la carga o el tipo de entrenamiento determinante en la mejora del consumo de oxígeno pico en un programa de rehabilitación cardiaca?

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

-

Rodríguez Padial, Luis

- 7005-5 - Abordaje radial y angioplastia primaria. Lo bueno, bonito y barato

- 5021-3 - Correlación entre el índice de recuperación de la frecuencia cardiaca y la deuda de oxígeno después del esfuerzo, tras un programa de rehabilitación cardiaca

- 7008-10 - Influencia del sexo, edad y presión arterial en la prevalencia de la hipertrofia ventricular izquierda diagnosticada mediante electrocardiograma en el área sanitaria de Toledo

- 7008-3 - Utilización del porcentaje del predicho en lugar del valor absoluto en la pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno (OUES) en una población de un programa de rehabilitación cardiaca

- 4015-7 - Predictores de mejoría tras rehabilitación cardiaca basados en el análisis de gases previo al programa

- 6002-20 - Estimación de los efectos de la estimulación multipunto sobre la longevidad de la batería en la práctica clínica habitual

- 6002-34 - Técnica intermuscular de 2 incisiones en el implante de desfibriladores subcutáneos. Resultados agudos y a largo plazo

- 6002-46 - Implante de marcapasos sin cables micra. Resultados agudos y a largo plazo en un centro

- 6002-26 - Valor adicional del cribado ECG automático derecho para la idoneidad de implante de desfibrilador subcutáneo

- 6008-129 - Nueva escala para el diagnóstico de seguridad de las taquicardias regulares de QRS ancho

- 7008-13 - Tiempo de prueba óptimo realizando ergoespirometrías con protocolos en rampa individualizados frente al protocolo escalonado de Bruce

- 6002-25 - Desfibrilador subcutáneo: resultados agudos y a medio plazo en un centro español

- 6002-27 - Experiencia Inicial en el uso de la monitorización remota de pacientes con desfibrilador subcutáneo

- 6037-464 - Nuevo stent LIBERADOR de fármacos y suspensión precoz de la doble antiagregación plaquetaria en pacientes con alto riesgo hemorrágico. Resultados en el mundo real

- 5007-4 - Relación entre riesgo y enfermedad cardiovascular con el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiograma en una muestra de población general de Toledo

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

- 6041-528 - Experiencia inicial con sacubitrilo/valsartán. ¿es tan bueno como dicen?

- 6048-576 - Relación entre factores de riesgo cardiovascular e hipertrofia ventricular izquierda determinada mediante electrocardiograma en la población general de Toledo

- 7008-6 - Cribado clínico y genético de hipercolesterolemia familiar a partir de datos analíticos centralizados en un área sanitaria

- 6047-565 - Relación entre hipertrofia ventricular izquierda determinada mediante electrocardiografía y parámetros biométricos en una muestra poblacional del área de Toledo

- 6052-611 - Utilidad de la eficiencia muscular para medir resultados tras rehabilitación cardiaca y su relación con el consumo de oxígeno, comparando entrenamientos presenciales frente a domiciliarios

- 6052-618 - Una nueva propuesta para evaluar resultados tras rehabilitación cardiaca mediante ergoespirometría: la modificación de la escala de riesgo

- 5010-4 - Rehabilitación cardiaca fase 2 domiciliaria. ¿Es igual de eficaz que la presencial? Análisis por subgrupos de riesgo

-

Sabatel Pérez, Fernando

- 7008-6 - Cribado clínico y genético de hipercolesterolemia familiar a partir de datos analíticos centralizados en un área sanitaria

- 6048-576 - Relación entre factores de riesgo cardiovascular e hipertrofia ventricular izquierda determinada mediante electrocardiograma en la población general de Toledo

- 7008-3 - Utilización del porcentaje del predicho en lugar del valor absoluto en la pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno (OUES) en una población de un programa de rehabilitación cardiaca

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

- 5021-3 - Correlación entre el índice de recuperación de la frecuencia cardiaca y la deuda de oxígeno después del esfuerzo, tras un programa de rehabilitación cardiaca

- 6047-565 - Relación entre hipertrofia ventricular izquierda determinada mediante electrocardiografía y parámetros biométricos en una muestra poblacional del área de Toledo

- 6052-618 - Una nueva propuesta para evaluar resultados tras rehabilitación cardiaca mediante ergoespirometría: la modificación de la escala de riesgo

- 6052-611 - Utilidad de la eficiencia muscular para medir resultados tras rehabilitación cardiaca y su relación con el consumo de oxígeno, comparando entrenamientos presenciales frente a domiciliarios

- 7008-13 - Tiempo de prueba óptimo realizando ergoespirometrías con protocolos en rampa individualizados frente al protocolo escalonado de Bruce

- 5007-4 - Relación entre riesgo y enfermedad cardiovascular con el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda por electrocardiograma en una muestra de población general de Toledo

- 4015-7 - Predictores de mejoría tras rehabilitación cardiaca basados en el análisis de gases previo al programa

-

Sastre Perona, Miguel Ángel

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

- 7008-13 - Tiempo de prueba óptimo realizando ergoespirometrías con protocolos en rampa individualizados frente al protocolo escalonado de Bruce

- 4015-7 - Predictores de mejoría tras rehabilitación cardiaca basados en el análisis de gases previo al programa

- 7008-3 - Utilización del porcentaje del predicho en lugar del valor absoluto en la pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno (OUES) en una población de un programa de rehabilitación cardiaca

- 5021-3 - Correlación entre el índice de recuperación de la frecuencia cardiaca y la deuda de oxígeno después del esfuerzo, tras un programa de rehabilitación cardiaca

- 6052-618 - Una nueva propuesta para evaluar resultados tras rehabilitación cardiaca mediante ergoespirometría: la modificación de la escala de riesgo

- 6052-611 - Utilidad de la eficiencia muscular para medir resultados tras rehabilitación cardiaca y su relación con el consumo de oxígeno, comparando entrenamientos presenciales frente a domiciliarios

-

Villelabeitia Jaureguizar, Koldobika

- 5021-3 - Correlación entre el índice de recuperación de la frecuencia cardiaca y la deuda de oxígeno después del esfuerzo, tras un programa de rehabilitación cardiaca

- 5010-5 - Eficiencia muscular pico, un nuevo enfoque para valorar a los pacientes en rehabilitación cardiaca: cómo calcularla, potenciales aplicaciones y valores de referencia

- 6052-604 - Efectos del ejercicio interválico de alta intensidad en pacientes con cardiopatía isquémica